La dualidad en el arte es una consecuencia fatal de la dualidad que existe en el hombre.

Charles Baudelaire, El pintor de la vida moderna.

Para mi todo se vuelve alegoría.

Charles Baudelaire. El cisne.

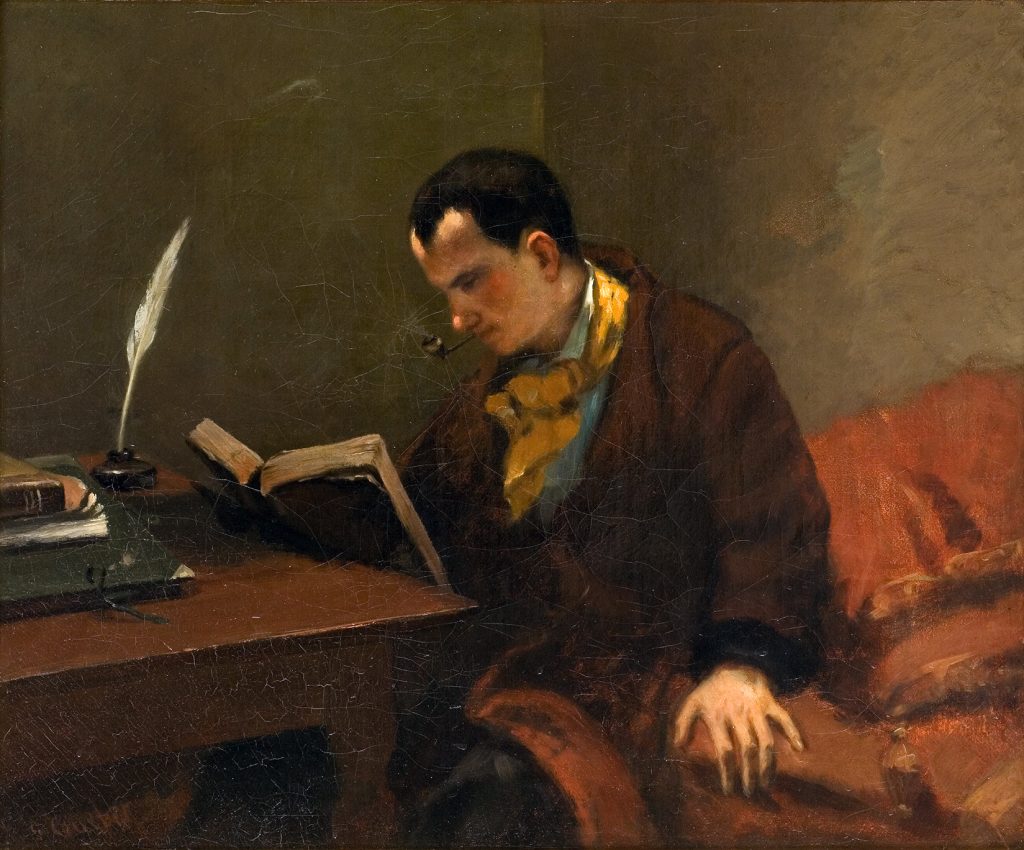

Escribía Carlos Ortega, hace veinte años, en el semanario Babelia, con motivo de la aparición de las Obras completas de Baudelaire en el año 2000 –en la edición de Javier del Prado y José Antonio Millán, para Espasa– “Rebelde y conservador, las dos caras de Baudelaire”. Como un Jano bifronte, que mira hacia el pasado henchido de nostalgia y mira hacia el futuro con cierta furia irremediable. Dos caras, por tanto, de una vida ajetreada que se confirmaba líneas después como un zigzag, al advertirnos del doblete visible en la escritura baudeleriana entre “modernidad y clasicismo del autor de Las flores del mal”. Modernidad y clasicismo, como puede deducirse de sus influencias diversas declaradas, que viajan de Edgard Allan Poe a Joseph de Maistre–en tantas cosas en las antípodas vitales y estilísticas–, por citar a dos de los autores significativos reverenciados por Baudelaire. Pues esa doble vía del clasicismo y del sentimiento moderno, serían las propuestas que influirían en Baudelaire, por distintas vías: así Chautebriand y Thomas de Quincey. Y que explican un tiempo doble de encrucijadas y de bifurcaciones, como la propia vida de Baudelaire. Vida que, según Jean Paul Sartre, en su Baudelaire (1949) y retomando palabras del mismo Baudelaire esta fraccionada: “De muy niño sentí en mi corazón dos sentimientos contradictorios: el horror de la vida y el éxtasis de la vida”. Horror y éxtasis, pues como común denominador. Esa es, por otra parte, la afirmación de Michel Leiris en el prólogo de la obra de Sartre: “Sino también que sería falso ver sólo ‘mala suerte’ en una vida que, en resumidas cuentas, resulta participar del mito en el sentido más elevado, en tanto que el héroe mítico es un ser en quien la fatalidad se conjuga con la voluntad”. Una voluntad que, pese a todo, no presupone que Baudelaire sea un hombre de acción, pero sí un amante del artificio. Y de aquí el peso conceptual del poema como construcción de la ciudad, como cita Sartre. “Es que una ciudad es una creación perpetua”, como los proyectos de creación del poema. Por más que, a juicio de Benjamin, “Se buscará en vano en Las Flores del mal o en El Spleen de Paris algo análogo a los frescos ciudadanos en los que era insuperable Hugo. Baudelaire no describe la población ni la ciudad. Y justamente esta renuncia le ha permitido evocar a la una en la imagen de la otra”. Una creación que se opone al otro artificio. Como es el de la Naturaleza, a juicio de Baudelaire. “El agua en libertad me es insoportable; la quiero prisionera, con grilletes, en los muros geométricos de un muelle”.

Testigo de la Revolución de 1848 –que derriba a Luis Felipe I y da paso a la Segunda República– y de la posterior proclamación de Napoleón III como Emperador, tras el golpe de Estado de 1852; transformaciones que acabarían produciendo en la ciudad de París –y merced a la modernización del prefecto Haussmann– el paso de la ciudad medieval a la ciudad de II Imperio. Y no olvidemos la relevancia que en el pensamiento y en la obra de Baudelaire, va a tener la experiencia de la ciudad del XIX, como acabamos de señalar. Esta es la captura que realiza Antonio Pizza en el texto Baudelaire, la ciudad, el arte (1994), como texto introductorio de El pintor de la vida moderna (edición de COAyAT/Galería Yerba, 1995). “Naturalmente la ciudad de que estamos hablando es aquella violentamente transformada por la política urbanística del prefecto Haussmann (1853-1869), quien, abriendo la serie de bulevares que cortan Paris en todas la direcciones…provocó la ira de los conservadores y de los defensores del goticismo como, por ejemplo, Víctor Hugo…La ciudad, pues, descompuesta en sus elementos fisiológicos constituyentes (bulevares, multitudes, flâneur, cafés, jardines, prostitutas…) es significada mediante identidades en absoluto reconducibles a las antiguas disposiciones de la conducta humana en los conjunto urbanos…la modificación urbanística a la que se vio sometida Paris, comportan la quiebra de los anteriores estatutos, arrastrándonos a vivencias que Baudelaire no duda en situar constantemente al borde del abismo”. Y otra vez la dualidad anotada por Pizza: “Es una ciudad frente a la cual Baudelaire mantiene una actitud bifronte, sintetizada en el proyecto de epilogo para una edición de 1861 de los Petits Poëmes en prose. ‘Te amo, ¡oh capital infame!”.

Las dudas sistemáticas de Baudelaire en la elaboración de sus proyectos de Prefacios y de Epílogos, son consecuencia de su propio esquema vital y no son exclusivas de los Petits Poëmes en prose. Deben reflejar, a mi juicio, otras disyuntivas e incertidumbres, diferentes de las expresadas en ocasiones para un escritor auroral y torcido en su biografía, pero certero en sus visiones y anticipaciones. Y en sus insatisfacciones. Así la versión de Las flores del mal de Antonio Martínez Sarrión– que cuenta con la primera muestra de 1977 para La Gaya Ciencia, luego en 1982 para Alianza editorial y la tercera edición en 2011 para el mismo sello– nos llega a presentar en el bloque de Apéndices del texto, hasta tres versiones y un agregado de notas, fruto de esas dudas permanentes. El primer Prefacio se abre con la afirmación solemne de que “Francia está atravesando una fase de vulgaridad. Paris centro y luminaria de la estupidez universal. A pesar de Molière y Béranger, jamás se hubiera pensado que Francia iría tan lejos por la vía del progreso”. Y con ello llegaríamos a la idea del principio, el carácter dual y confrontado –no solo fronterizo– de la obra de Baudelaire. Un progreso cierto que se critica como causa de tanta estupidez, pero un progreso temido que alimenta las transformaciones que nutren y permean la propia obra baudeleriana. Carácter dual –como tantas veces y como tantas cosas– que incluye la afirmación de Martínez Sarrión, Nota del traductor, de 1976: “Por otra parte y no importa que se tome como coartada en mi pliego de descargos, se me ha hecho evidente que no todos los poemas de Las flores son excelentes, ni mucho menos. O que no todos me tocaban por igual”. Todo ello tras la larga incursión en la obra de Baudelaire.

Algo parecido muestra Félix de Azúa en el apartado Orden y belleza de su trabajo Baudelaire y el artista de la vida moderna (1991), al apuntar juicios críticos que se remontan a 1857, con Barbey d’ Aurévilly al hablar “de la arquitectura secreta y del plan calculado” de Las Flores; opinión coincidente con la vertida años después por Friedrich y en conflicto con la menos tolerante de Adam. Incluso la aportación menor de Salvador Clotas en El dandismo de nuestro tiempo –como prólogo al trabajo de 1974 El dandismo: Balzac, Baudelaire, Barbey d’ Aurévilly– al manifestar: “A partir de una concepción dualista de la naturaleza humana y de lo bello, Baudelaire lleva más lejos la idea del dandismo como una forma de vida artística”. Una vida artística que, a juicio de Clotas, ya ha sido vaciada por Oscar Wilde de la connotación romántica. Más aún y tras ello, tras el vaciamiento wildeano: “El arte es amoral. Lo único que importa es el genio, la inteligencia, el buen gusto. La seriedad, la sinceridad, correlato imprescindible de una concepción moral y profunda del arte pierden así su razón de ser. La frivolidad, la paradoja, la mentira son valores tan distinguidos como los anteriores”. Y esos valores distinguidos son los anotados por Walter Benjamin en Das Passagen werk, cuando anota “No hay eternización más perturbadora que la de lo efímero y las de las formas de la moda”.

Es posible, por tanto, que algunos lectores encuentren en el indudable gesto poético de Baudelaire en Las flores, por inaugural y seminal que sea y se considere, menos innovación y anticipación que en otros registros escritos por el autor. Registros que se avienen más a los intereses descriptivos que a los reverenciales del poema, y que irían desde los citados Petits Poëmes en prose, a los Cohetes (1856) –como parte de los Diarios íntimos y correspondencias– a Mon coeur mis à nu, y sobre todo a ese peculiar registro de emociones y certezas que atiende al nombre de El pintor de la vida moderna (1859). Que no es, pese a su nombre, un registro exclusivo de sus incursiones, valoraciones y promenades como buen flâneur, en los sucesivos Salones de Arte –desde 1845 hasta 1855– y en la Exposición Universal de 1855. Componen tal cantidad de observaciones, capturas, notas y aforismos sobre la vida moderna recién comenzada, que sus registros suponen una inmersión en lo que está comenzando y se empieza a interpretar, aunque a veces no se entienda. Algo parecido a lo que iniciara, hacia 1927, Walter Benjamin con su Das Passagen werk: un continente inaugural de observaciones y conclusiones. También destaca en estas capturas de flâneur impenitente, el valor otorgado a la imagen frente a la palabra escrita, en la captura de ese escenario que precipita la ciudad moderna y que presupone el correlato venidero del Imperio de lo visual. Todo ello en prolongación con lo capturado por George Simmel al afirmar que “en las grandes ciudades prevalece la visión sobre el olfato”. Por ello, es posible decir que: “La litografía se mostró en seguida como especialmente apta para esta enorme tarea, tan frívola en apariencia. Es un género que cuenta ya con verdaderos monumentos. Las obra de Gavarni y de Daumier han sido justamente calificadas de complemento con respecto a La comedia huma”. Y es este gesto inaugural del ojo en la ciudad, el que hace decir a Félix de Azúa, a propósito de la valoración que de Baudelaire tuviera Walter Benjamin: “Benjamin trató durante años de escribir una gran historia del siglo XIX europeo. Lo que queda de ese monumento, nacido ya en estado ruinoso, está iluminado por la luz de gas de Baudelaire…A Benjamin le interesaba la pizarra sobre la que escribía Benjamin, y algo menos lo que allí se escribió”. La pizarra era, justamente, la encrucijada del Paris de mediados del siglo XIX, en lo literario y en lo pictórico. La pizarra era, justamente, lo importante de esa escritura anticipadora y venidera. Por demás: “Así en lo narrado queda el signo del narrador, como la huella de la mana del alfarero sobre la vasija de arcilla”.

Pese al carácter poliédrico de El pintor, sigue prevaleciendo su habitual interpretación como manual del arte naciente del siglo XIX o como forma de entender las transformaciones que estaban en curso y en marcha en el campo de la pintura. Un disciplina, la pintura, que se dispone a abandonar las posiciones románticas anteriores para iniciar otras aventuras y otras batallas. Como muestra de ello se presentaba el número 1038 de Babelia (15 de octubre de 2011), que titulaba como Entender la Pintura a través de los escritores. Las ideas de Baudelaire según Roberto Calasso. Todo ello como marco y contexto de la publicación del trabajo de Calasso, Folie Baudelaire –conreseña de Francisco Calvo Serraller– y de algunos textos más, como el del propio Calasso, Baudelaire, entre el 11-S y Wozzeck, y la entrevista de Fietta Jarque, Baudelaire, paradigma de lo moderno. No sólo por tanto lo moderno, también, lo subraya Calasso varias veces, lo premonitorio: “Hay coincidencias inexplicables”, con los acontecimientos del presente. Y de aquí la locura o la Folie de Baudelaire.

Aunque tal valoración y tal definición de Baudelaire como un avanzado de tantas cuestiones modernas, no debe de permitirnos perder el punto de vista de otras ambigüedades, como ocurre, con propiedad, en el territorio mismo de la pintura y de sus representantes. Ello es captado por Antonio Pizza al decir: “Se llega a establecer una relación analógica directa, por no decir de simultaneidad, entre el artista moderno y el dandi, a pesar de que el artista ejemplar [el que abocetaba estampas costumbristas] escogido por Baudelaire (Constantine Guys) posea un ‘algo más’: la fuerza de la pasión, en neto contraste con la estudiada indiferencia del dandi…Una de las más recurrentes objeciones presentadas a este texto capital del siglo XIX es la de por qué Baudelaire, estrechamente ligado a pintores de la talla de Courbet y Manet, escogió en cambio como emblema de la pintura moderna un personaje de absoluto segundo orden”. O, dicho de otra manera, ¿cómo pudiendo elegir el oro de la pintura, Baudelaire opta por la hojalata de cierta ilustración?, ¿otra frivolidad diletante? La explicación razonada de Pizza permite entrever una inflexión singular y, desde ella, la panorámica de un nuevo territorio. “Este dibujante de viñetas [Guys], no solo exhibe todo lo que no podía formar parte de la convencional actividad pictórica…La alta consideración que de él tiene Baudelaire parece insinuar la irreversibilidad de un giro radical…En pocas palabras, la representación más adecuada de la actualidad parecería ser la menos ‘artística’, según la acepción tradicional del término”.

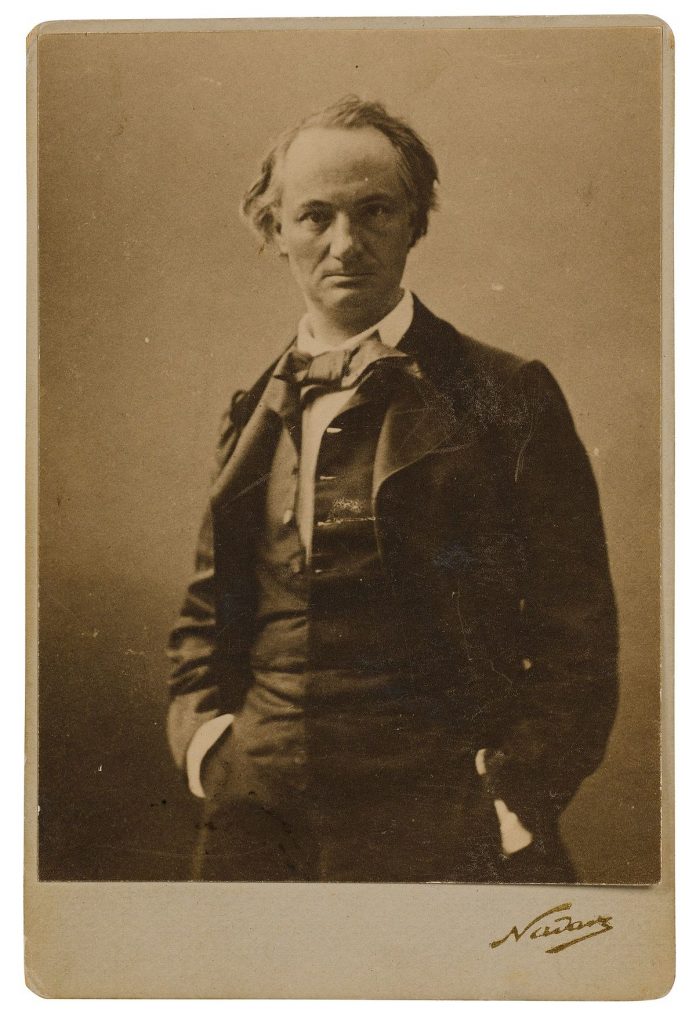

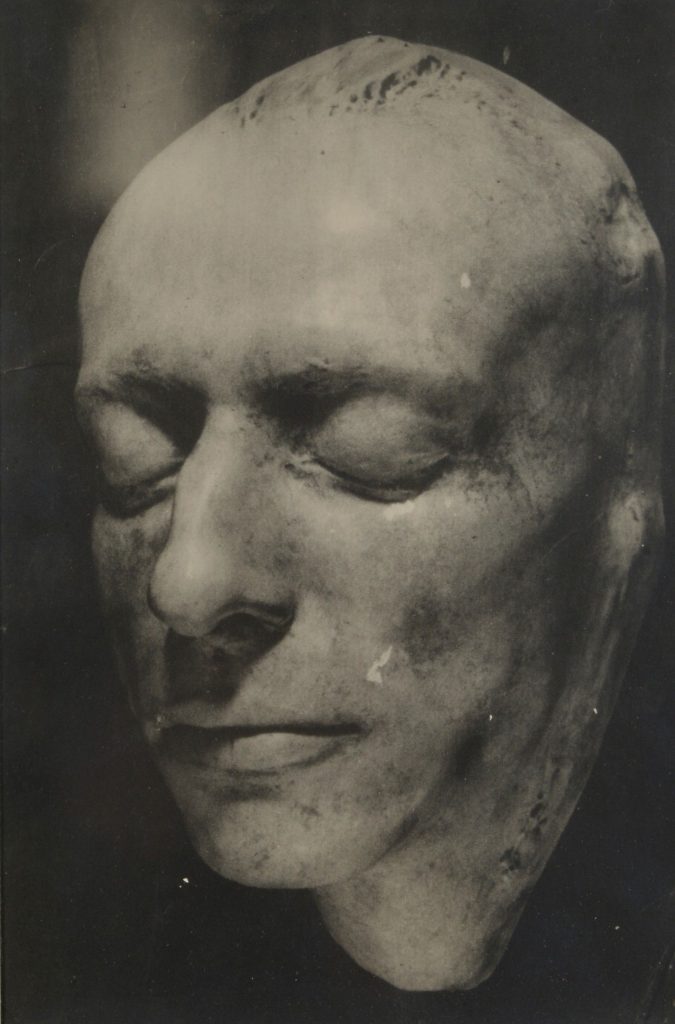

De igual forma que otras transformaciones artísticas –el tránsito de la pintura Romántica al ejercicio del Realismo, el agotamiento de formas escritas y dramatizadas del Romanticismo, el debate sobre el Lenguaje poético en la ciudad transformada– van dejando sus improntas y marcas en la retentiva de Baudelaire. Y ese es en parte, el paralelismo descrito por Benjamin en Sobre algunos temas en Baudelaire, cuando describe la extrañeza de la electricidad y de la máquina de vapor como valencias modernas, para alguien que presumía de ser moderno a la manera antigua, o tal vez al revés. Para explicar todo ello, Benjamin recurre a la idea de shock, siguiendo la idea de Valery de “las impresiones como sorpresas y muestra de la insuficiencia del hombre” y a la idea de tiempo en Proust. “Por lo tanto [prosigue Benjamin] Baudelaire ha colocado la experiencia del shock en el centro de su tarea artística”. De ello, dice el alemán. “En el film la percepción por shocks se afirma como principio formal. Lo que determina el ritmo de la producción en cadena, condiciona, en el film, el ritmo de la recepción”. Junto al shock el tiempo. “El tiempo –escribe Proust– se halla en Baudelaire desintegrado de forma desconcertante; sobresalen sólo pocos días, y sin días significativos” Un ejercicio de tiempo y de memoria. Incluso progresos tan prometedores, como la fotografía –y a la que dedicará a gunas notas de incomprensión en sus Cohetes– conforman ese momento de cambio y de transformación. Y anotan sus prejuicios sobre el Realismo. Y qué más realismo que la fotografía misma. Tal vez todo fuera, como afirma Sartre a propósito de Baudelaire. “La claridad reflexiva demasiado grande, equivale a la ceguera”. Y ese carácter de inventor de imposibilidades –vidente y ciego–, daba pie para el extraordinario de Babelia (27 de marzo, 2021) bajo la rúbrica de El inventor de la vida moderna. Cuando bien a las claras, fue al revés. La vida moderna, inventó una sensibilidad como la de Baudelaire. Y por ello el tributo que se le rinde desde hoy es, a lo sumo, un Diccionario Baudelaire para el siglo XXI. Como un tributo vivo pero que, a veces, parece muerto, como ese diccionario de sólo diez voces. O, también, como “un artista demasiado joven para un siglo viejo”. Posiblemente también su contraria: “un artista demasiado viejo para un siglo joven”.

En términos parecidos se expresa Félix de Azúa, que prolonga la extrañeza de la elección de un pintor segundón y tópico como Guys, en ese frontispicio de El pintor. Aunque tal descompensación se vería reforzada con las preferencias de Baudelaire por otros nombres menores, como Jean Jacques Champin, Víctor Gerusez o Charles Meryon. Por ello: “El manual del arte metropolitano y la gramática de la modernidad se encuentran, arqueológicamente, en “El pintor de la vida moderna”, en donde a partir de 1859, Baudelaire reúne sus reflexiones. Utilizó como excusa a un pintor mediocre, Constantine Guys, lo que no deja de sorprendernos, ya que el positivo fundador, en pintura, de lo que Baudelaire trataba de construir en la lírica, es Manet. ¿Es posible que Baudelaire no viera lo que debía de ver en Manet? …Pero la interesada ceguera de Baudelaire, como la ceguera desinteresada de Zola, respecto de la pintura de Manet, requieren un estudio aparte, que explique las estrategias del pintor y la necesaria incomprensión de las mismas por parte incluso de los más agudos analistas de su época”. Quizás todo ello fuera fruto de lo observado ya, con anterioridad, por el mismo Azua. “Porque lo que Baudelaire ve con claridad es lo rechazable: el romanticismo sin vida de Gêrome, el pintoresquismo relamido de los neoflamencos, de temas exóticos y gratuitos, el sentimentalismo burgués, los académicos como Vernet y sus turiferarios…Ahora bien, precisamente por esa actividad de combate, no pudo comprender la pintura de Courbet (para él un ‘realista’, un ‘positivista’) y a duras penas la de Manet. Lo cual es tanto más curioso cuanto que sus deseos de un artista moderno definido en “El pintor”, coinciden mucho más exactamente con Manet que con el mediocre C. Guys a quien toma como modelo. Pero lo mismo le había sucedido en el campo literario: para Baudelaire, Flaubert tiene algo de ‘realista’ que le impide pasar a formar parte del Olimpo de los artistas puros”.