Para algunos observadores poco atentos, el cine español se compone exclusivamente de las grandes cimas y de los grandes nombres memorables. Que es tanto como decir –y reducir simplificadamente– Buñuel, Saura, Berlanga y Erice. Pero, no cabe duda alguna de que esas cimas –todo lo discutible que se quiera– lo son en relación a otros valores intermedios y a otros valores menores. Los valores menores, serían toda la nómina del llamado cine comercial por antonomasia, que nutre los armarios de ese programa de televisión del fin de semana llamado Cine de barrio, que confunde lo pasado con lo polvoriento, lo castizo con lo cateto y lo caduco con lo divertido. Donde caben torpezas castizas inconmensurables, notas musicales del arrabal del Teatro chino de Manolita Chen y recuperaciones averiadas del derribo sentimental de todas las infancias posibles.

Entre las vaguadas hondas de ese cine arrabalero y las cimas deslumbrantes, existen otras zonas medias como las que trató de articular el productor José Luís Dibildos en los años setenta, con la llamada Tercera Vía. Un Dibildos que, no por casualidad, fue productor de La colmena de Mario Camus, construida a partir de la celebrada obra de Camilo José Cela. Una vía alternativa al esquematismo del Arte y Ensayo o el folletón sentimental o erótico –el propagado cine del destape de los amenes del franquismo–, que trataba de equidistarse tanto de los hondones umbríos como de las crestas soleadaas, para dar salida a un cine que, sin renunciar a valores de distribución comercial, pudiera reunir mínimos de calidad formal y narrativa. Sabedor Dibildos de que entre Buñuel y Lazaga había otros lugares menos conocidos y menos transitados, pero que sociológicamente y culturalmente reflejaban más y mejor la sociedad entera de los años setenta y ochenta. Un bloque de compañeros de formación y de intereses diversos –coincidente en los años de la Escuela de Cine– donde podemos encontrar a gente como Basilio Martín Patino, José Luis Borau, Julio Diamante, Angelino Fons, Miguel Picazo, Manuel Summers, Alfonso Ungría y Mario Camus. Autores todos ellos que, pese a no arribar a las crestas del ceremonial soleado cuentan con obras de tremenda solidez y eficacia, y que son capaces de relatarnos la historia del cine español de esos años con la misma convicción y certeza que lo podría hacer La caza, Viridiana o El verdugo. Desde Nueve cartas a Berta a La Tía Tula, desde La busca a Los Tarantos, desde Del rosa al amarillo a Young Sánchez o El hombre oculto, componen algunas muestras excelentes de ese talento integrador de los nuevos valores cinematográficos de los años sesenta. Donde cuentan –todos ellos– con un atributo especial, las afortunadas adaptaciones de obras literarias importantes como nuevo material cinematográfico.

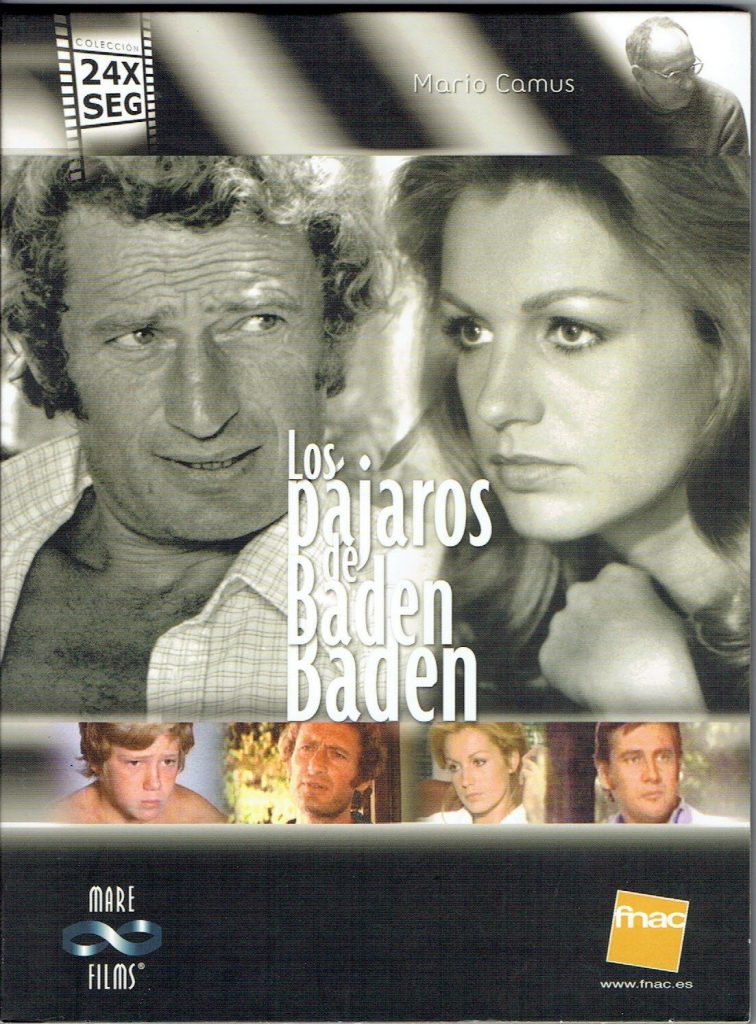

Y en esa senda –yo no diría menor, ni mucho menos– del contacto con la primera realidad y con las adaptaciones de obras literarias, es donde se resuelve mayoritariamente el cine de Mario Camus (Santander, 20 de abril de 1935 – Santander, 18 de septiembre de 2021). Por más que Camus haya rozado en ocasiones esos lugares aventados de las cimas del cinematógrafo. Y eso puede predicarse de piezas afamadas como La colmena (1982) y Los santos inocentes (1984), merecedora del oso de oro de Berlín aquella y ésta del premio especial de la crítica en Cannes. Piezas que componen el momento destacado del núcleo central de unos años afortunados en la producción cinematográfica de Camus, con el inicio afortunado de Los pájaros de Baden-Baden (1975) y Los días del pasado (1978). Sin olvidar anteriores adaptaciones del mundo de Ingnacio Aldecoa en la citada Young Sánchez (1964) y Con el viento solano (1967). En una anticipación de lo que sería habitual después, la utilización de materiales escritos anteriormente como base de sus películas. Materiales que irían de Pérez Galdós a Arturo Barea, del citado Ignacio Aldecoa a Miguel Delibes o Camilo José Cela.

Otra faceta que no podemos olvidar en estas líneas es el papel de Camus en su contribución al mundo de las series de televisión. Llenándolas de dignidad y firmeza y mostrando que el medio no determina el mensaje. Lejos de lo que acontece en la actualidad, cuando el servicio cultural de televisión –de las públicas y de las privadas– ha desaparecido enteramente y se ve postergado por acontecimientos necios y banales, donde las sagas familiares de teatreros y manipuladores de emociones ocupan –nunca mejor dicho– la parrilla toda, para dar cuenta de un descrédito creciente del medio más embravecido. Es decir, que se pueden realizar excelente trabajos para un medio popular y de masas sin renunciar a requisitos de rigor y de calidad. Baste recordar las contribuciones de Fortunata y Jacinta (1980), La forja de un rebelde (1990) o la complejidad de la serie de Curro Jiménez, donde Camus colabora con una amplia nómina de representantes de esa Tercera vía o de esa clase media del cine español, como fueran Antonio Drove, Pilar Miró, Joaquín Romero Marchent, Rafael Romero Marchent y Francisco Rovira Beleta. En una demostración del talento narrativo en tareas diferentes de Mario Camus…

Tuve la suerte de conocer a Mario Camus en 1982 en una de esas comidas que se organizaban en el Chami. Tenía él entonces solo 47 años aunque yo tenía 24 y me parecía ya bastante mayor. Es posible que fuera mia la idea de invitarlo o si no, es seguro que me sumé con mucha ilusión quien se le ocurriera porque una película suya, “Los pájaros de Baden Baden”, había contribuido, de alguna manera algunos años antes, a mi educación sentimental antes de ir a Madrid. Nos solo una historia de amor con todos los obstáculos muy articulados sino también literatura de la buena en la que refugiarse y una estética que después se puso de moda.

No recuerdo muy bien de lo que hablamos en aquella comida pero me queda la huella emocional de que fue muy cordial y que me dejó la idea de que era realmente un profesional solvente, silencioso y eficaz, que había hecho todo tipo de películas y que, sobre todo, quería adaptar buena literatura española al cine. La conversación debió transcurrir por buen cauce porque días después (el 19 de Marzo de aquel año según mi diario de entonces) nos invitó a los que quisiéramos a presenciar el rodaje de la película que estaba dirigiendo: “La colmena”. Así que allí fuimos unos cuantos aquella mañana a un estudio que no recuerdo muy bien donde estaba. Sí recuerdo la fascinación que producía aquel ambiente tan bullicioso donde andaba gente martilleando y otros movían focos entre actores muy conocidos como José Sacristán, Agustin González, Lopez Vazquez o Paco Rabal. Mario Camus se movía por allí con una bufanda al cuello, con mucha seguridad y a la vez con discreción, muy lejos de la imagen del director de cine histriónico que da voces o se desespera demasiado por algún mal plano. Recuerdo que tuvo la deferencia de venir un rato a charlar con nosotros con mucha naturalidad, de vez en cuando a lo largo de la mañana.

Desde entonces lo he seguido siempre y estoy muy de acuerdo contigo de que es uno de esos directores de la clase media (solo por ser menos conocidos para el gran público) pero realmente competentes y cultos (él además escribía y era un gran lector), capaz de dignificar cualquier cosa que hiciera aunque fuera alimenticia, contribuyendo también desde la televisión a divulgar la buena literatura a través de buenas adaptaciones que además gustaban al gran público aunque no lo conocieran a él. Además creo que “Los santos inocentes” es una de las grandes películas del cine español que sin duda le sobrevivirá mucho tiempo.

He leído que se fue a Santander en los últimos años, que soportó la soledad tras la muerte de su mujer con mucha dignidad y que siguió leyendo y escribiendo hasta el final. En fin: un gran tipo que siento mucho que haya muerto.

Estupendo artículo