«No hay nada tan desolador como el anhelo cumplido».

Robert L. Stevenson

A veces nos olvidamos que hay vidas reales que superan en acontecimientos asombrosos las historias de ficción que leemos en los libros o vemos en las películas. En ocasiones un hombre puede nacer judio en Vilma (actual Lituania, entonces perteneciente al Imperio Ruso) en Mayo de 1914, con todo un siglo proceloso por delante, sin padre pero con una madre coraje que había querido ser actriz de teatro y renuncia a todo por su hijo y vive un tiempo en el Moscú de la revolución bolchevique para emigrar primero a Varsovia, donde sobrevive haciendo sombreros de alta costura mientras trata de que el niño aprenda violín o danza y, por fin, a Niza donde comienza vendiendo articulos de lujo a comisión en los hoteles y, poco a poco, consigue sacar adelante el sueño que ella proyecta en ese niño que crece, que comienza a aficionarse a la literatura y al que le augura y casi trata de imponerle, repitiéndoselo cada día con singular vehemencia, todos los triunfos para ella mas deseables y que cree posibles porque los siente muy intensamente: escritor como Tolstoi, embajador de Francia, amante de las mas bellas mujeres, oficial del ejército. Siempre tratando de mantener su infancia a salvo entre las calamidades de las rachas de miseria, de guerra, de antisemitismo. Una infancia que tenía que ser feliz aunque tuviera que inventarla para él (durante un tiempo lo hizo pasar por hijo de Ivan Mozzhujin, una estrella del cine ruso), convencerlo de que era especial, minimizando sus fracasos o achacándoselos a la envidia de los demás que nunca sabrían apreciar su auténtica valía. La madre diabética que ama profundamente la cultura francesa, que fuma Gauloises y lee a Flaubert y a Victor Hugo, que se cree una artista verdadera por su pasado como actriz, la que es capaz de hacer cualquier cosa para sobrevivir y proyectarse en su hijo, para convencerle de que es el centro del mundo y, tarde o temprano, será reconocido por él. El padre verdadero desaparecido, un fantasma al que vio varias veces pero que no entró en su vida hasta que se enteró que había sido asesinado en una cámara de gas (“El hombre que había muerto así no dejaba de ser un extraño, pero aquel día se convirtió en mi padre para siempre“). El joven que creció con la idea de ser otro, de poder ser siempre otro, de vivir muchas vidas. De, al menos, intentar conseguirlo a través de las palabras o la imaginación, del compromiso y de la acción.

En 1933 Romain Kacew (ese era el apellido que le había prestado el segundo marido de su madre) estaba ya en París estudiando Derecho, conociendo y gozando la vida bohemia hasta que después de terminar la carrera, en 1938 (ya naturalizado francés desde 1935), comenzó a realizar el servicio militar en la Fuerza Aérea, en la base aérea de Salon-de-Provence. Pero llega la guerra y trás el llamamiento de De Gaulle del 18 de Junio de 1940 decide unirse a las fuerzas francesas libres pasando por Argel y Casablanca (es imposible no imaginarlo en el café de Rick) para desde allí, en un buque de carga, embarcar hacia Glasgow para unirse a las Fuerzas Aéreas Francesas Libres (FAFL) y realizar misiones en Oriente Medio, Abisinia, Siria (donde se le reprodujo un tifus del que se había contagiado camino de Jartún que lo tuvo seis meses en el hospital) y Palestina. Luego, ya en 1943, volvió a Londres, al grupo de bombardeo de Lorena donde participó en la destrucción de las bases de lanzamiento de los misiles V1 y donde, a principios de 1944 fue herido en una misión donde se comportó de forma heroica (“Herido y sabiendo que su piloto estaba también herido, él efectuó el bombardeo ordenado por el mando y retomó la formación hasta conseguir salir de territorio enemigo» dice el parte que justifico la Cruz de Guerra que le otorgaron). En total venticinco misiones de combate en el frente occidental con sesenta y cinco horas de vuelo en guerra, el ascenso a capitán y condecoraciones como la Legión de honor y Héroe de la Liberación. El primero de los sueños cumplidos de su madre que había muerto de cáncer tres años antes y, al parecer, se lo habían comunicado aunque él en La promesa del alba (1960), su magnifica biografía literaria, que finaliza justo en el momento en que va a buscarla a Niza, al terminar la guerra, propone otro desenlace, a la altura de ella, y que quizá tuvo que imaginar durante todo ese tiempo para seguir teniendo fuerzas para volar y soportar el dolor de sus amigos muertos, para seguir contando con su fuerza y confiando en lo que le dijo al final de la última conversación telefónica que tuvieron: ¡Les venceremos!

“En el hotel-pensión Mermonts, donde hice que se parara el jeep, nadie me estaba esperando. Habían oído hablar vagamente de mi madre, pero nadie la conocía. Mis amigos se habían dispersado. Tardé varias horas en saber la verdad. Mi madre había muerto hacía tres años y medio, algunos meses después de que yo marchara a Inglaterra.

Pero sabía que no iba a poder mantenerme en pie sin sentir que ella me sujetaba, así que había tomado sus precauciones.

Durante los días previos a su muerte, había escrito casi doscientas cincuenta cartas, que había hecho llegar a su amiga de Suiza. No tenía que enterarme; me tenían que enviar las cartas con cierta regularidad; esto, combinado con su amor, era sin duda lo que encerraba aquella expresión de astucia de su mirada, en la clínica Saint-Antoine, adonde había ido a verla por última vez.

Así pues, continué recibiendo de mi madre la fuerza y el valor que me hacían falta para perseverar, mientras ella estaba muerta desde hacía más de tres años.”

Imaginar aquel tiempo que narra Antony Beevor en Paris después de la liberación 1944-1949, el de los editoriales de Albert Camús (uno de sus mejores amigos con André Malroux) en Combat, el espíritu de un mundo que parecía que podía construirse de nuevo sobre bases más justas con toda la energía de los muertos. Eso que Camus decía entonces: “Tiene que quedar muy claro, en cambio: que nadie piense que una libertad, conquistada entre estas convulsiones, tendrá el rostro tranquilo y domesticado que a muchos les place soñar. Este terrible parto es el de una revolución. No cabe esperar que unos hombres que han luchado cuatro años en silencio y durante días enteros entre el estruendo del cielo y los fusiles, consientan que retornen las fuerzas de la dimisión y la injusticia, seal cual sea su forma. No cabe confiar en que ellos, que son los mejores, acepten de nuevo hacer lo que hicieron durante veinticinco años los mejores y los puros, que consistía en amar en silencio a su país y en despreciar en silencio a sus jefes. El París que lucha esta noche quiere mandar mañana. No por el poder, sino por la justicia, no por la política, sino por la moral, no por el dominio de su país, sino por su grandeza“). Lo que luego no ocurrió porque la realidad siempre termina siendo otra cosa, mucho más compleja, que no suele ajustarse a los sueños de los idealistas que, a veces, solo pueden terminar añorandolos o recreándolos en la literatura.

El escritor que nunca había dejado de escribir ni en los peores momentos de la guerra, que había publicado ya artículos en Gringoire (hasta que dejó de hacerlo por su deriva antisemita) y una primera novela en 1937 (El vino de los muertos) con su verdadero nombre que al final de la guerra cambió a Romain Gary para publicar Educación Europea en 1945 (pero que escribió sobre todo en 1943), directamente inspirada en su aventura bélica, que ganó ese año el Premio de la Crítica lanzando su carrera literaria a la vez que iniciaba también una carrera diplomática (que duró entre 1946 y 1960) favorecido por los servicios prestados a la liberación y los idiomas que conocía (hablaba y escribía correctamente francés, inglés, ruso y alemán, además de comprender polaco, yídish, español e italiano). No llegó a embajador como quería su madre, quizá por su vida bohemia o por su caracter a veces nada diplomático, pero llego a ser Representante de Francia ante la ONU (1951-1954) o Cónsul General de Francia en Los Angeles en 1958. A la vez, en este periodo, publicó ocho novelas incluida Las Raices del cielo, premio Goncourt en 1956, quizá la primera novela “ecológica” donde liga la defensa de la biosfera a la de la libertad y los derechos humanos, siempre amenazados por la inhumanidad con la que a veces se comporta el ser humano. Entre sus personajes está el padre Tassin, un sacerdote jesuita y paleontólogo inspirado en Teilhard de Chardin, con el que había tenido relación durante sus estancia en Nueva York. En California, donde se codeó con el mundo del cine, realizó la adaptación de la novela para que la dirigiera John Huston en 1958, con actores como Errol Flynn, Juliette Greco, Orson Welles o Trevor Howard. También participó en el guión de “El día más largo“(1962). En 1968 dirigió “Les oiseaux vont mourir au Pérou” y en 1972 “Kill” ambas con Jean Seberg como protagonista.

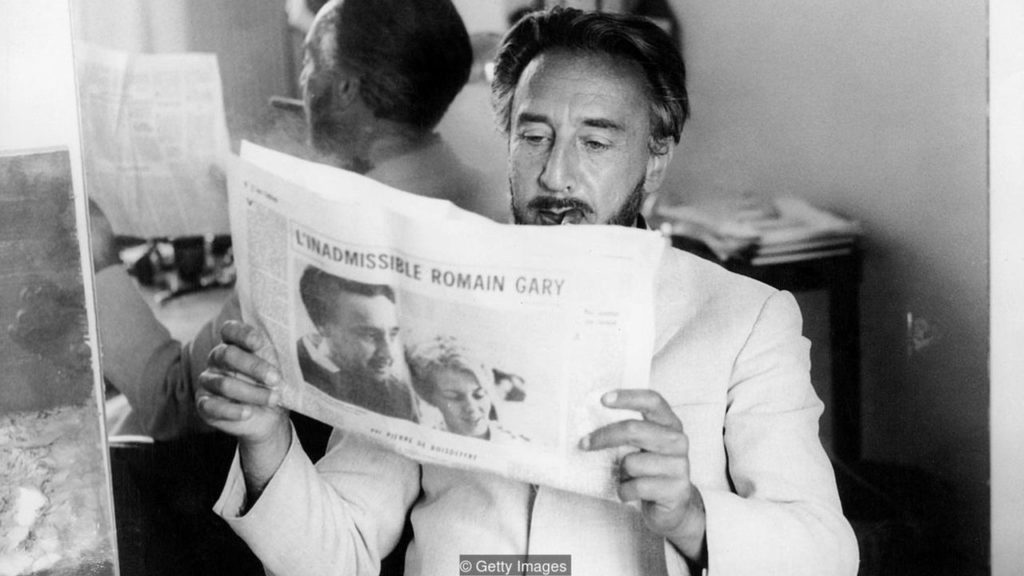

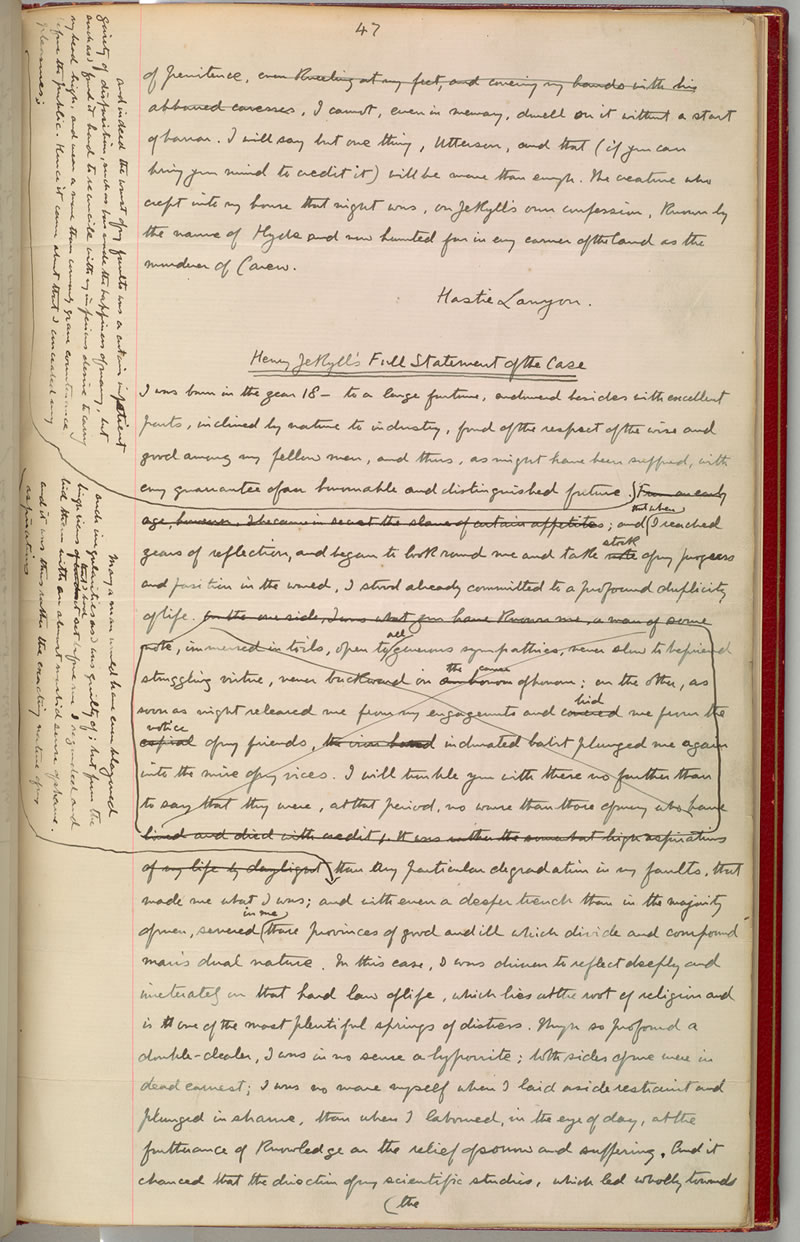

A final de los años 60 del siglo XX parte de la crítica quizá partidaria de los presupuestos de la nouveau roman o deseosos de descubrir nuevos valores comenzaron a tacharlo de “romántico pasado de moda”, por eso en 1973 decide escribir, a la vez, con otro pseudónimo desconocido para ellos: Emile Ajar. Primero publicó con Gallimard “Gros-Câlin” (1974, llevada al cine en 1979) que de inmediato recibió halagos de los mismos criticos que antes lo rechazaban. El éxito fue aún mayor cuando al año siguiente publicó “La vida por delante” que consiguió el premio Goncourt de 1975 cosa imposible para un mismo escritor, pero nadie lo sabía salvo Claude Gallimard que era uno de los pocos que estaba en el secreto y que le recomendó que lo descubriera. Pero él llegó a un acuerdo con el hijo de una prima hermana también escritor, Paul Pavlowitch, para que asumiera la identidad de Emile Ajar (cosa que hizo durante ocho años) y le pusiera cara ante la prensa que terminó encontrando la conexión familiar, lo que levantó algunas sospechas que Gary intentó neutralizar con éxito. Emile Ajar escribiría todavía dos novelas: Pseudo (1976), y “L´Angoisse du roi Salomon” (1979) entre tensiones con Paul Pavlowitch que los llevó a firmar un contrato donde Paulowitch se quedaba el 40% de los beneficios de las ventas y dejaba un documento firmado asumiento su papel en todo el asunto. Poco después de la muerte de Gary publicó con su nombre L’Homme qu’on creía (1981) donde cuenta su versión de los hechos. En ese año también se publicó un libro póstumo de Gary, “Vie et mort d´Emile Ajar”, explicando sus motivos para hacer lo que hizo. Todo esto produjo una gran conmoción en el mundo literario francés (lo que dio lugar a un mítico programa de Apostrophes) porque el caso cuestionaba, de alguna manera, la relación entre el mundo del texto y el mundo real, cosa con la que ya había especulado Roland Barthes en 1968 en “La mort de l´auteur” y también porque no dejaba a la crítica literaria en demasiado buen lugar. Stéphane Maffli analiza en Gary/Ajar: la mort du double auteur de forma muy interesante la cuestión.

Lo único que me interesa es la mujer, no digo mujeres, cuidado, digo mujer, feminidad” declaró en una ocasión y parece que tuvo muchas relaciones con ellas a lo largo de su vida aunque solo se casó dos veces. La primera con Lesley Blanch en 1945, una escritora y viajera de larguísima y fascinante vida (vivió de 1904 a 2007) ) que lo acompañó en todas su misiones diplomáticas hasta que en California, en 1959 apareció Jean Seberg (24 años menor que él) que iba a rodar con Otto Preminger “Bonjour tristesse” y se enamoró de ella. Esto le supuso un divorcio tormentoso con su primera esposa que, al parecer luego evolucionó hacia “una especie de amistad telefónica”. Se casó con Jean Seberg en 1963. En 1962 había nacido Alexandre Diego Gary que también escribe y actualmente vive en Barcelona (su padres tuvieron una casa en Mallorca, cerca de Andratx) donde tiene un café-librería-galería: El Lletraferit. El matrimonio duró hasta 1970 aunque, después del divorcio, Gary siguió preocupándose de ella y de su hijo cediéndole un piso en Paris y pagando sus tratamientos psiquiátricos. El 18 de Agosto de 1979 apareció muerta en el interior de un Renault 5 en la calle General Appert de Paris por una sobredosis de alcohol y barbitúricos. La policía encontró una nota: “Diego hijo mío, perdóname. No puedo vivir más con mis nervios. Se fuerte. sabes cuanto te quiero. Mamá”. El 10 de Septiembre Romain Gary acompañado de su hijo dio una conferencia de prensa en la que acusó al FBI de Hoover de ser indirectamente responsable del suicidio de su ex-esposa por el acoso al que la había sometido durante una década por su apoyo a los derechos civiles y, durante una época, a los Panteras Negras. Esto incluyó filtrar a Los Angeles Times en 1970 que un embarazo, cuando todavía estaba casada con Gary, no era de él sino de un miembro de los Panteras Negras llamado Raymond ‘Masai’ Hewitt. Eso supuso a Seberg una gran depresión y, probablemente, que el parto fuera prematuro y que el bebé naciera muerto. Contra todo pronostico Willians Webster director del FBI en 1979 reconoció, al día siguiente, que era verdad que el organismo había espiado y acosado a la actriz: “Sí la difamó para neutralizarla. En aquella época se hacían esas cosas, pero eso ya no se hace ni se hará más”, declaró.

“Una vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir” decía Carl Jung. Pero también puede ser verdad, a veces, su versión contraria: una vida muy vivida ( y muy comprometida) puede pesar tanto que al final resulte bastante insoportable. Además Romain Gary no quería envejecer. Quizá por eso el martes 2 de diciembre de 1980 después de almorzar con Claude Gallimard y aprovechando que su hijo y su entonces pareja, Leila Chellabi, no estaban en casa se voló la cabeza con un revolver Smith & Wesson del calibre 38. Antes había llamado a su amiga Suzanne Salmanowitz a Ginebra para pedirle que fuera a recogerlo al aeropuerto de esa ciudad donde pensaba llegar a las tres de la tarde del día siguiente, lo que hizo algunos amigos como Roger Grenier dudaran de que su muerte fuera un suicidio. Dejó una nota:

“El día D.

No tiene nada que ver con Jean Seberg. Los entusiastas de los corazones destrozados tendrán que ir a buscar las razones a otra parte.

Todo esto podría achacarse, claro está, a una depresión nerviosa, en cuyo caso hay que admitir que este estado dura desde que alcancé la edad adulta y me ha permitido culminar mi obra literaria.

¿Entonces por qué?

Quizá la respuesta se encuentre en el título de mi novela autobiográfica, La noche será tranquila, y en las palabras que cierran mi última novela: “Porque no podía decirse mejor”.

Por fin me he expresado plenamente.”

(citado por D. Bona, Romain Gary, París, Mercure de France-Lacombe, 1987, p. 397-398).

Su funeral se realizó en el Hôtel des Invalides donde lo despidieron los “Compañeros de La Liberación”. El general Michel Fourquet pronunció el discurso de despedida y luego una compañia del ejército le rindió honores mientras sonaba La Marsellesa. Su cuerpo fue incinerado en el cementerio de Père Lachaise y sus cenizas fueron esparcidas por su primera esposa, Lesley Blanch, en el Mediterraneo (“en el mar o en un bosque” había dejado escrito. Las profecías de su madre se habían cumplido en su mayor parte pero eso también había tenido un precio. C´est la vie.

“La promesa del alba” Romain Gary

“Se acabó. La playa de Big Sur está vacía y sigo estirado en la arena, en el mismo lugar en el que me tumbé. La bruma marina dulcifica las cosas; en el horizonte, ni un mástil; ante mí, en una roca, miles de pájaros; en otra, una familia de focas: el padre emerge incansablemente del mar, con un pez en la boca, brillante y servicial. Las golondrinas de mar aterrizan a veces tan cerca que contengo el aliento y siento que en mí se despierta y agudiza un viejo deseo. Un poco más y llegarán a posarse en mi cara, a acurrucarse en mi cuello y mis brazos, a cubrirme del todo… A mis cuarenta y cuatro años, todavía sueño con cierta ternura esencial. Hace tanto tiempo que estoy tumbado en la playa sin moverme que los pelícanos y los cormoranes han acabado haciendo un círculo a mi alrededor y, hace poco, una foca se ha dejado arrastrar por las olas hasta mis pies. Se ha quedado ahí un buen rato, mirándome, de pie sobre sus aletas, y después ha regresado al océano. Le he sonreído, pero ha seguido ahí, grave y algo triste, como si supiera.

Mi madre había hecho cinco horas de taxi para venir a despedirme a la movilización, a Salon-de-Provence, donde en aquella época era sargento instructor de la Escuela del Aire.

El taxi era un viejo Renault destartalado. Durante algún tiempo, habíamos tenido una participación del cincuenta por ciento, más tarde del veinticinco, en la explotación comercial del vehículo. Por entonces hacía ya años que el taxi había pasado a ser propiedad exclusiva de su ex socio, el chófer Rinaldi; aun así, mi madre solía creer que seguía conservando cierto derecho moral sobre el vehículo, y como Rinaldi era una persona dulce, tímida e impresionable, ella abusaba un poco de su buena voluntad. Por eso hizo que la llevara de Niza a Salon-de-Provence, trescientos kilómetros, sin pagar, desde luego. Mucho después de la guerra, el bueno de Rinaldi, rascándose la cabeza, ya totalmente gris, seguía recordando con una especie de rencor admirativo cómo mi madre lo había «movilizado».

Subió al taxi y, a continuación, se limitó a decirme: “A Salon-de-Provence. Vamos a despedir a mi hijo”. Intenté negarme: era una carrera de diez horas, ida y vuelta. Inmediatamente me tildó de mal francés, y amenazó con llamar a la policía y hacer que me arrestaran, porque el país se movilizaba y yo intentaba zafarme. Se había acomodado en mi taxi, con todos los paquetes para usted —salchichones, jamones, botes de mermelada—, y me repetía que su hijo era un héroe, que quería volver a abrazarlo y que no tenía por qué discutir. Después lloró un poco. Su vieja madre siempre ha llorado como un crío, así que cuando la vi ahí, en mi taxi, hacía tantos años que nos conocíamos, llorando silenciosamente, con su aspecto de perro apaleado, le ruego que me perdone, señor Romain, pero ya sabe usted cómo era, no pude decirle que no. Yo no tenía hijos, al fin y al cabo todo se iba al carajo, tampoco venía de una carrera de taxi, incluso de quinientos kilómetros. Dije: “Bueno, vamos, pero usted paga la gasolina”, para empezar. Ella siempre pensó que conservaba cierto derecho sobre el taxi solo porque hacía siete años habíamos sido socios. En fin, supongo que lo que pasa es que le quería, habría hecho cualquier cosa por usted….

La vi bajar del taxi, frente a la cantina, con el bastón en la mano y un cigarrillo en los labios y, ante la mirada burlona de los soldados, me abrió los brazos con un gesto teatral, esperando que su hijo corriera hasta ella, siguiendo la mejor tradición.

Me acerqué con desenvoltura, moviendo un poco los hombros, con la gorra ligeramente inclinada, las manos en los bolsillos de aquella cazadora de cuero que tanto había hecho porque los jóvenes se alistasen en la en la aviación, irritado y molesto por la inadmisible irrupción de una madre en aquel universo viril en el que gozaba de una reputación de «duro», de «auténtico» y de «tatuado» dificultosamente adquirida.

La abracé con toda la frialdad disimulada de la que fui capaz y en vano intenté desplazarla hábilmente al otro lado del taxi para ocultarla de las miradas. Pero ella se limitó a dar un paso atrás para poder admirarme mejor y, con el rostro radiante, los ojos maravillados, una mano en el corazón, aspirando ruidosamente el aire por la nariz, lo cual, en ella, siempre era un signo de intensa satisfacción, exclamó en un volumen que todo el mundo pudo oír y con un fuerte acento ruso:

—¡Guynemer! ¡Serás un segundo Guynemer! ¡Ya verás, tu madre siempre tiene razón!

Sentí que la sangre me quemaba la cara, oí las risas detrás de mí, pero mi madre, moviendo amenazadoramente el bastón en dirección a la risueña soldadesca acomodada frente al café, proclamó con tono inspirado:

—Serás un héroe, serás general, Gabriele d’Annunzio, embajador de Francia… ¡Esos golfos no saben quién eres tú!

Creo que jamás un hijo ha odiado tanto a su madre como yo en aquel momento. Pero mientras intentaba explicarle en un murmullo rabioso que me estaba comprometiendo irremediablemente ante el Ejército del Aire, y volvía a intentar empujarla al otro lado del taxi, su rostro adoptó una expresión desamparada, le empezaron a temblar los labios y volví a oír aquella intolerable frase que desde hacía tiempo había pasado a ser clásica en nuestras relaciones:

—¿Así que te avergüenzas de tu pobre madre?

De golpe, todos los oropeles de falsa virilidad, de vanidad y de dureza con que tan laboriosamente me había engalanado se me cayeron a los pies. Le pasé el brazo por los hombros, aunque, en honor de mis compañeros, con la mano libre hacía ese expresivo gesto, el dedo corazón apoyado en el pulgar y un movimiento vertical de vaivén, cuyo sentido, según supe después, conocían los soldados de todo el mundo, con la diferencia de que en Inglaterra se precisaban dos dedos para lo que en los países latinos bastaba con uno. Era cuestión de temperamento.

Ya no oía las risas, ya no veía las miradas burlonas, rodeaba sus hombros con el brazo y pensaba en todas las batallas que iba a librar por ella, en la promesa que me había hecho, al alba de mi vida, de hacerle justicia, de dar sentido a su sacrificio y de volver algún día a casa, después de haber disputado victoriosamente la posesión del mundo a aquellos cuyo poder y crueldad había aprendido a conocer tan bien, desde que empecé a dar los primeros pasos.

Todavía hoy, más de veinte años después, cuando todo está ya dicho y sigo tumbado en mi roca de Big Sur, a orillas del océano, cuando solo puede oírse el grito de las focas en la gran soledad marina por la que a veces pasan las ballenas con su chorro de agua minúsculo e insignificante en la inmensidad, todavía hoy, cuando todo parece vacío, no tengo más que alzar la vista para ver la cohorte enemiga que se inclina sobre mí buscando algún signo de derrota o de sumisión.

Yo era un niño cuando mi madre me explicó por primera vez que existían; antes que Blancanieves, antes que el Gato con botas, antes que los siete enanitos y el hada mala, se colocaron a mi alrededor y ya nunca me abandonaron; mi madre me los señalaba uno a uno y murmuraba sus nombres, apretándome contra ella; yo todavía no entendía, pero presentía ya que algún día iba a desafiarlos por ella; con el paso de los años, distinguía algo mejor sus rostros con cada golpe que nos daban, sentía crecer en mi interior mi vocación de insumiso; hoy, que ya he vivido, al final de mi carrera, todavía puedo verlos con claridad, en el crepúsculo de Big Sur y, pese al rugido del océano, oigo sus voces; sus nombres me vienen solos a los labios y mis ojos de hombre que envejece vuelven a enfrentarse a ellos con la mirada de mis ocho años.

El primero es Totoche, el dios de la estupidez, con su rojo trasero de mono, su cara de intelectual primario, su perdido amor por las abstracciones. En 1940 era el ojo derecho y el ideólogo de los alemanes. Hoy en día se refugia cada vez más en la ciencia pura y a menudo puede vérsele mirando por encima del hombro de nuestros sabios. Con cada explosión nuclear, su sombra se alza un poco más sobre la tierra. Su treta preferida consiste en dar a la estupidez una forma genial y en reclutar de entre nosotros a los grandes hombres para garantizar nuestra propia destrucción.

Está Merzavka, el dios de las verdades absolutas, una especie de cosaco de pie sobre montones de cadáveres, con la fusta en la mano, su gorro de pieles cubriéndole el ojo y su rictus risueño. Este es nuestro más viejo señor y maestro. Hace tanto tiempo que dirige nuestro destino que ha llegado a ser rico y respetado. Cada vez que mata, tortura y oprime en nombre de las verdades absolutas, religiosas, políticas o morales, media humanidad le hace la rosca con ternura; esto le divierte muchísimo, ya que sabe perfectamente que las verdades absolutas no existen, que no son sino un modo de reducirnos a la esclavitud y, en este mismo momento, en el aire opalino de Big Sur, por encima del gruñido de las focas, de los gritos de los cormoranes, el eco de su risa triunfante avanza hacia mí desde muy lejos y ni siquiera la voz de mi hermano el Océano consigue acallarla.

Está también Filoche, el dios de la mezquindad, de los prejuicios, del desprecio, del odio, sacando la cabeza de su portería, a la entrada del mundo habitado, gritando «sucio americano, sucio árabe, sucio judío, sucio ruso, sucio chino, sucio negro». Es un maravilloso organizador de movimientos de masas, de guerras, de linchamientos, de persecuciones, hábil dialéctico, padre de todas las formaciones ideológicas, gran inquisidor y aficionado a las guerras santas. Pese a su piel sarnosa, su cara de hiena y sus patillas torcidas, es uno de los dioses más poderosos y más escuchados, se le puede encontrar en cualquier ámbito, es uno de los más celosos guardianes de nuestra tierra y el que nos disputa su posesión con la máxima astucia y habilidad.

Hay otros dioses, más misteriosos y turbios, más insidiosos y enmascarados, difíciles de identificar; sus cohortes son numerosas y numerosos los cómplices que tienen entre nosotros; mi madre los conocía bien; ella entraba a menudo en mi habitación infantil y me hablaba de ellos, apoyando mi cabeza contra su pecho y bajando la voz; poco a poco, estos sátrapas que cabalgan el mundo llegaron a ser para mí más reales y visibles que los objetos más familiares, y sus sombras gigantescas han seguido inclinadas sobre mí hasta el día de hoy; cuando alzo la cabeza, creo percibir sus corazas resplandecientes y sus lanzas parecen apuntar hacia mí con cada rayo del cielo.

Hoy somos viejos enemigos. Lo que voy a relatar aquí es mi lucha contra ellos. Mi madre fue uno de sus juguetes favoritos. Desde mi más tierna edad, me había prometido librarla de esta servidumbre. Crecí esperando el día en que por fin pudiera tender mi mano hacia el velo que ensombrecía el universo y descubrir de repente un rostro de sabiduría y de piedad. Quise disputar a los dioses absurdos y ebrios de su poder la posesión del mundo y devolver la tierra a quienes la habitan con valentía y amor.”

Asombrosa y magnifica historia. Que sea real la hace mucho más estimulante.