“Burlarse de la filosofía es verdaderamente filosofar”.

Pensamientos, Blaise Pascal

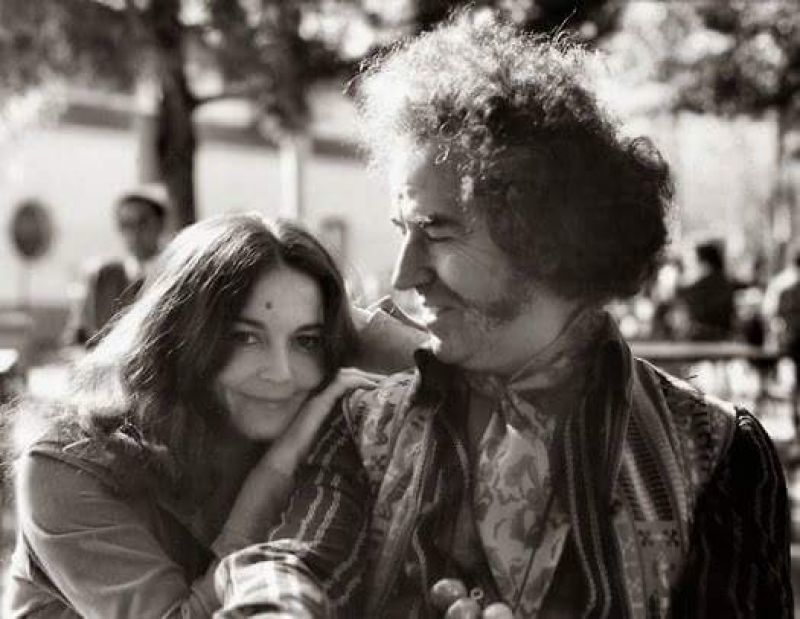

Este Día de Difuntos de 2022 se conmemora también la defunción de Agustín García Calvo, un verdadero sabio que era a la vez un verdadero necio, ya que entendía que saber no sabemos nada, y por tanto el fin último del pensamiento es aniquilarse a sí mismo en tanto que presunta facultad superior. Sorprende mucho, si se mira bien, lo mucho que García Calvo ideó por sí mismo -con un muy ligero auxilio de Freud, y aún así de un Freud que no se reconocería ni un ápice a sí mismo- precisamente para poder escapar de toda ideación, lo cual, sumado a sus profundos conocimientos de las lenguas clásicas y a su loca faceta de poeta y dramaturgo hacen de él una paradoja viviente, por cuanto que tuvo que pensar y estudiar realmente a conciencia para llegar a permitirse descreer del pensamiento, el estudio e incluso de la propia conciencia. De hecho, García Calvo como filósofo (y es una suerte para mí que ya no esté entre nosotros para leer esta maleducada y grosera atribución mía) ya estaba totalmente completo como tal desde muy temprano, de modo semejante a Schopenhauer, y durante toda su vida no hizo otra cosa más que añadir nuevas piececitas de gran ingenio y expresividad a su constructo -Fran J. Fernández me dice que García Calvo era ya hippy mucho antes que los hippies, y contracultural mucho antes de la Contracultura… Tales piececitas, tomadas por separado, dan casi todas en el blanco, lo que ocurre es que insertas en el conjunto de la visión garcíacalvista resultan de una demencia sin parangón, aunque, afortunadamente, una demencia casi inofensiva y plácida (digo “casi” porque no quiero ni imaginarme un adolescente lector del zamorano que se tomase en serio que el futuro no es más que muerte y tiempo vacío, y por consiguiente que no hay que perder ni un segundo en tenerlo en consideración o prepararse adecuadamente frente a él1). Cosas como, por ejemplo, que la Realidad tal como se nos da constituida por el Estado y el Capital consiste en hacernos creer que lo bueno es malo para así mejor hacernos tragar que lo malo es bueno es de una lucidez apabullante, y se dice en muy pocas y sencillas palabras, como lo es también la pseudomáxima de que poseer algo y gozarlo es completamente imposible que tenga lugar a la vez: o lo tienes o lo gozas, pero las dos cosas al mismo tiempo no. Lo que ocurre es todas esos chispazos brillantísimos puestos al servicio de una suerte de espiritualidad (con lo que me dispongo a escribir ahora el interesado me hubiera retirado la palabra, que es común y es de la gente, para siempre) que acaricia la nostalgia de un Paraíso interior que jamás existió -no existió, nunca fue Real, y por eso mismo es íntimamente verdadero, por decirlo con sus términos- en medio de la Ramera de Babilonia del pecado y la corrupción en la que consisten las sociedades actuales más o menos progresadas es ya, tal como yo lo veo, algo de punta a cabo inasumible. Agustín, con su calculado aspecto de santón, lo que por lo bajo nos venía a decir (y perdóneseme otra vez la herejía, pero lo predicaba de la misma exacta forma en que se predica un evangelio) es que debiéramos dejarnos llevar por una especie de lógica del sueño, en vez de por una lógica de la Realidad que es la que nos han impuesto científicos, filosofantes y supuestos expertos a lo largo de los siglos -que no los hay, tampoco, los Siglos, lo cual también es en parte cierto.

Me explico. Por “lógica del sueño” quiero decir esa forma de vida propia de los animales y también de los niños en la que lo que se experimenta viene dado por una intensa inflación de sentido, en detrimento de un gran déficit de significado. Somos todos demasiado mayores para recordarlo, pero cuando éramos niños las cosas se sentían mucho más de lo que se comprendían, exactamente como nos sigue ocurriendo en los sueños (me parece recordar que García Calvo lo denomina “lo hiponoético” en su opusculillo sobre la Historia), y todos hemos comido un número incontable de veces la magdalena de Marcel Proust. Julio Cortázar buscaba eso mismo en sus relatos y divertimentos, ese otro lado onírico e infantil, tal vez animal, que habría quedado asfixiado por la rutina de la Gran Costumbre -mencionada explícitamente en el primer fragmento de Rayuela2-, pero, claro, de una muy diversa forma y también después de García Calvo, aunque no por ello de manera más amena (Agustín es el autor de, digamos, filosofía más divertido de leer que yo conozca, sin exceptuar a Nietzsche). Esa peraltación de un sentido que es más sensorial y emocional que semántico y utilitario es lo que García Calvo reivindicó siempre, el Paraíso interior al que me refería antes, y para defender el cual fue capaz de cargar contra todo lo demás, como un Quijote de la poesía. De ahí que García Calvo fuera también poeta y recitador, un excelente recitador de poesía en varias lenguas, algunas resucitadas por su propia boca, ya que la existencia o es poesía o es mentira, una mentira kafkiana y opresiva. No es que debamos ser poetas, es que ya lo somos, pero Babilonia nos despoja de esa condición y nos convierte en muertos semovientes poseídos por la Realidad, o sea, por la Significación, o sea, por el Dinero3, o sea por el Poder, o sea, por Dios… Y ese, creo, es el secreto del pensamiento y la actitud de Agustín García Calvo: una añoranza de cuando la vida se nos disparaba a bocajarro y aún no habíamos aprendido las palabras del Poder que contribuyen a anestesiarla, algo que, sin duda, hemos experimentado todos, la gente en general, tanto los analfabetos como los instruidos, y que nada tiene que ver con ser capaz o no de escribir versos o componer música (aunque lo opuesto para él sí sería cierto: escribir versos o componer música, si no se hace en nombre de la Cultura, si es como la señora que sin querer canta mientras friega o el niño que tararea, entonces es aflorar el runrún mismo de lo hiponoético, soñar en vez de ser adultos, vivir en vez de servir…)

García Calvo, en tanto el filosofante que rechazaba ser, siempre fue mucho más Unamuno que Ortega y Gasset. Creo que nunca menciona al madrileño, pero es su Némesis absoluta dentro del panorama de la filosofía hispana. Ortega buscaba explicitar las estructuras de la vida -los existenciarios, en lenguaje de Heidegger- en tanto que García Calvo perseguía ocultarlas. Ortega mantenía que la vida es proyecto, y García Calvo que todo proyecto mata la vida. Ortega reclamaba responsabilidad, hacerse cargo consciente del propio destino, mientras que García Calvo detestaba la responsabilidad y desde luego no era capaz de creer en destino alguno. Y justo en esto es en lo que me resulta difícil seguirle, al menos a mí. Aun estando como la mayoría estamos a favor de la emoción, los sentimientos y la ternura (términos que García Calvo eludía por completo, pero allí están, “por lo bajo”), no parece posible abandonar el mundo a su suerte, a su anárquica y heracliteana fluencia. Vivir, se siente, es hacerse adultos y responsables, es estar exiliados del Paraíso para tratar de erigir otro, más precario, harto menos bello y resplandeciente, pero enteramente nuestro. En él habrá un lugar para todos los escritos de García Calvo.

1 O no acudir al médico en caso de enfermedad grave o inhabilitante, algo que parece que nuestro hombre cumplió con absoluta consecuencia toda su vida, pese a que, sin embargo, no rehusase del buen servicio de unas gafas, sin ir más lejos, aparatejo que sin duda ha sido elaborado por sapientes en óptica. Recuerdo muy bien una columna de Diario 16 en la que García Calvo defendía el empleo de las invenciones técnicas que la ciencia ha hecho posible (sobre todo su favorita, el tren, contra su más odiada, el coche, algo en lo que también acierta) con el argumento de que, si bien fueron creadas para la dominación y la siembra de la infelicidad en el mundo, no obstante tal vez pudieran tener algún beneficio vivo e imprevisto para el día a día de uno, siempre y cuando sea enteramente distinto de aquel para el cual fueron concebidas.

2 Rayuela, primer capítulo, que como se sabe es el 73: En uno de sus libros Morelli habla del napolitano que se pasó años sentado a la puerta de su casa mirando un tornillo en el suelo. Por la noche lo juntaba y lo ponía debajo del colchón. El tornillo fue primero risa, tomada de pelo, irritación comunal, junta de vecinos, signo de violación de los deberes cívicos, finalmente encogimiento de hombros, la paz, el tornillo fue la paz, nadie podía pasar por la calle sin mirar de reojo el tornillo y sentir que era la paz. El tipo murió de un síncope, y el tornillo desapareció apenas acudieron los vecinos. Uno de ellos lo guarda, quizá lo saca en secreto y lo mira, vuelve a guardarlo y se va a la fábrica sintiendo algo que no comprende, una oscura reprobación. Sólo se calma cuando saca el tornillo y lo mira, se queda mirándolo hasta que oye pasos y tiene que guardarlo presuroso. Morelli pensaba que el tornillo debía ser otra cosa, un dios o algo así. Solución demasiado fácil. Quizá el error estuviera en aceptar que ese objeto era un tornillo por el hecho de que tenía la forma de un tornillo. Picasso toma un auto de juguete y lo convierte en el mentón de un cinocéfalo. A lo mejor el napolitano era un idiota pero también pudo ser el inventor de un mundo. Del tornillo a un ojo, de un ojo a una estrella… ¿Por qué entregarse a la Gran Costumbre? Se puede elegir la tura, la invención, es decir el tornillo o el auto de juguete. Así es cómo París nos destruye despacio, deliciosamente, triturándonos entre flores viejas y manteles de papel con manchas de vino, con su fuego sin color que corre al anochecer saliendo de los portales carcomidos. Nos arde un fuego inventado, una incandescente tura, un artilugio de la raza, una ciudad que es el Gran Tornillo, la horrible aguja con su ojo nocturno por donde corre el hilo del Sena, máquina de torturas como puntillas, agonía en una jaula atestada de golondrinas enfurecidas. Ardemos en nuestra obra, fabuloso honor mortal, alto desafío del fénix. Nadie nos curará del fuego sordo, del fuego sin color que corre al anochecer por la rue de la Huchette.

3 La verdad es que nunca, en todos los años que llevo zascandileando por este árido valle, me he visto en posesión del vil metal, como los que no lo quieren bien lo llaman, y no estoy, por lo tanto, autorizado para pontificar sobre los efectos deletéreos que quienes lo conocen lo atribuyen. De la ambición y la avaricia puedo hablar, porque las he visto de cerca. Del dinero, no. Precisamente, como sé por experiencia, sirve para evitar a los que lo tienen el pringoso contacto con quienes no lo tenemos. Y con toda honradez confieso que no me parece mal: los pobres, salvo que las estadísticas me fallen, somos feos, malhablados, torpes de trato, desaliñados en el vestir y, cuando el calor aprieta, asaz pestilentes. También tenemos, dicen, una excusa que, a mi modo de ver, en nada altera la realidad. No es por ello menos cierto que somos, a falta de otra credencial, más dados a trabajar con ahínco y a ser dicharacheros, desprendidos, modestos, corteses y afectuosos y no desabridos, egoístas, petulantes, groseros y zafios, como sin duda seríamos si para sobrevivir no dependiéramos tanto de caer en gracia. Pienso, para concluir, que si todos fuéramos pudientes y no tuviésemos que currelar para ganarnos los garbanzos, no habría futbolistas ni toreros ni cupletistas ni putas ni chorizos y la vida sería muy gris y este planeta muy triste plaza, enEl laberinto de las aceitunas, Eduardo Mendoza, Seix Barral 1982.

Jodida casualidad: https://quintana.hoy.es/noticias/201703/09/fallece-poetisa-extremena-isabel-20170309212545.html?ref=https%3A%2F%2Fr.search.yahoo.com%2F_ylt%3DAwrEnZ7UvmRjHokHaBqV.Qt.

Los recuerdos de La Comuna Antinacionalistas Zamorana, los recuerdos de Archipiélago. Islas del pasado.

¡Auroras intermitentes!