En la vida no hay clases para principiantes; enseguida exigen de uno lo más difícil.

Malte Laurids Brigge, Rainer María Rilke

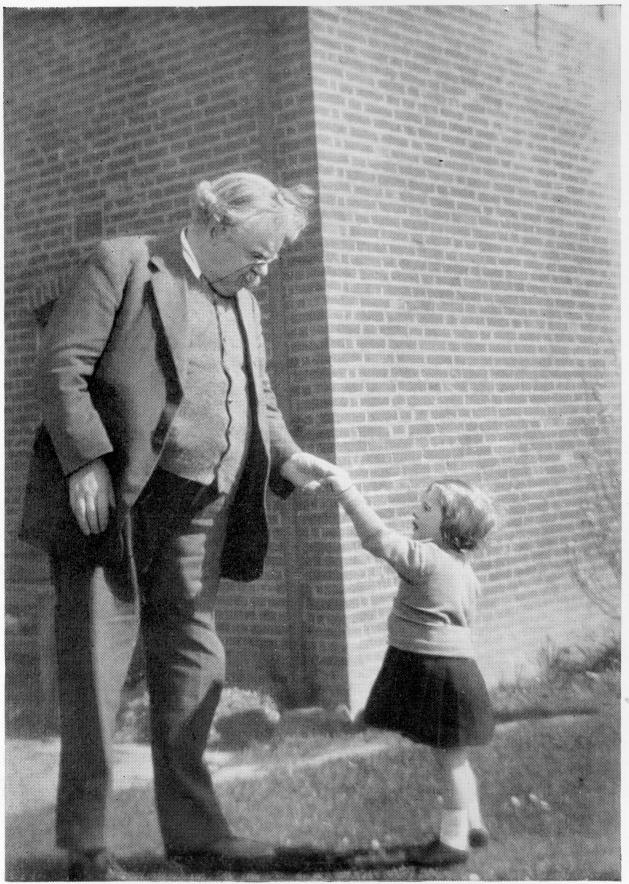

También Dios tiene dispositivo móvil, lo que ocurre es ni siquiera el Papa tiene su número, como conjeturaba Joan Osborne. Además tiene compañía propia, con descuentos celestiales, tarifa plana por toda la eternidad y un coro de querubines en la centralita que atienden diligentemente a todas sus reclamaciones -de ahí la manifiesta devoción de sus representantes en este valle de lágrimas por los dulces infantes, que van por ahí provocando… Pero antes de esto, cuando Dios en toda su Gloriosa Majestad aún no había sido seducido por el Lucifer de Apple (una manzana tenía que ser…), Steve Jobs, al llegar el verano el Señor se apoltronaba en su trono refulgente de rayos UVA -y que en el Cielo encima de España está a la derecha del ectoplasma de Franco-, y tras calzarse las sunglasses triangulares de un sólo ojo miraba con recocijo cómo la Guardia Civil perseguía a las mujeres en topless en las playas de Levante. En mi barrio, entre tanto, terminaba La fuga de Logan (que yo veía exclusivamente por amor incondicional y desinteresado a Renata, la prota femenina) y bajábamos todos en tromba a la calle con la alegría mayor concebible en el mundo, que es la de un perro cuando le sueltas la correa. Picábamos impacientes y mosqueados todos el telefonillo de los otros porque era inconcebible que aún no hubiesen salido a no ser que estuvieran castigados o hubieran sufrido una meningitis aguda irrecuperable. En caso contrario, ni una pierna rota, ni un ojo vago, ni un padre alcohólico o un golpe de estado carpetovetónico podía evitar la irresistible tentación de patear sin rumbo la vía pública, no digamos ya si se abría la veda de los vehículos no motorizados. Ahora vuelvo a mi barrio y no veo una sola bici, ni siquiera una sola pandilla de chavales -porque, ya lo he dicho, hasta Dios tiene móvil y se hace videos de incógnito con filtros de gatito y poniendo morritos para TikTok-, pero entonces estaban las calles atestadas de críos pegándole al pedal a toda velocidad y con el pelo/patrás como Nicolas Cage en Corazón salvaje. ¡A toda velocidad, os lo juro, sin manos, comiendo chicle, con la ropa justa para parecer Mowgli de rebajas, que señores y señoras nos ponían a parir a nuestro paso pero en el fondo lo comprendían! ¡Tan fast and furious que una vez una chica me gritó “¡¡¡¡creído!!!” con tan mala leche que no sé cómo no la pedí en matrimonio inmediatamente! ¡Tan kamikazes que me pasé toda la niñez y primera adolescencia cicatrizando varias mataduras a la vez, como un Wolverine de la conducción temeraria! Llegábamos tan lejos, con las bicis (sin duda el objeto más bello del mundo, cuando tu hosco portero de turno las descolgaba de los ganchos donde habían pasado todo el otoño, invierno y primavera colgadas como jamones y cogiendo oxido), que una vez tuve que volver caminando con un amigo porque tenía acalambradas las dos piernas a la altura de Loeches, si no recuerdo mal. Fue la tarde más extenuante de mi vida: extremidades doloridas, Lorenzo enjugando el cogote, horas de recorrer una carretera interminable que ríete de la Ruta 66… Cuando llegué a casa, no pedí clemencia, ni la recibí. Cené como un lobo que llevase semanas en ayunas y dormí como un muerto del cementerio de la Almudena, por el que también nos pasábamos a menudo a ver si asomaba el malogrado Chanquete…

Una tarde de vacaciones, jugando salvajemente a algo de lanzar la pelota por los aires a ver si le dábamos a un pájaro o a algo cerca del patio de mi edificio (antes un arenero practicable para hacer el mongolo y ahora un estúpido jardín agreste), un dóberman vino a diezmarnos y tuvimos que subirnos todos a las rejas de los comercios más cercanos. Era una situación realmente comprometida, aunque siempre nos quedaba pedir auxilio a nuestras madres a grito pelao, a la inversa que en Amanece que no es poco, hasta que apareció, enviado no se sabe si por el Cielo ese que está encima de España o por el Infierno que yace por sobre tu colegio, el chulo guaperas del barrio con un gran palo en la mano. Os aseguro que el tipo se encaró con el perro furioso, le amenazó a voces con el palo y la fuerza especial nazi terminó por largarse, no sin antes emitir un gruñido admonitorio de “volveremos a vernos…” La admiración por el chungo del barrio nos dura hasta la actualidad, no importa nada si aquel chaval terminó en el trullo, bajo un puente, en la lista de Bárcenas o en una fábrica de embutidos, como el “Felisín el Vacilón”de Ramoncín. En otra ocasión, un calé de los que irradiaban desde los pisos de protección oficial de El ruedo de Sáez de Oíza nos hizo el viejo truco de aquellos tiempos, eso de “me dejas una vuelta de la bici”, o sea, “nunca sabrás si te la voy a devolver o no y gozaré un ratito de tu angustia…”. En este caso se trataba de una de las primeras maquinitas de videojuegos, el inicio del armageddon infantil, y en efecto se la quedó. La maquinita era de “El bomba”, al que todos queríamos pero del que todos nos reíamos, su hermano mayor el karateka intentó defenderla pero el chorizo fue más audaz que él, le rompió la nariz y salió de najas. Todos los días, en realidad, estaba uno expuesto a ser atracado o recibir una palicilla, los padres de mis amigos del cole pensaban que el mío era un “barrio de maleantes”, pero no por eso dejaba nadie de bajar, al revés: un buen lance daba para hablar quince días, como la galla de Will Smith a Chris Rock (¡la galla ciencia!), que ya se os había olvidado. Todo el barrio sabía que siempre había un pez más grande que tú que te podía comer, aunque tú fueras más grande que otro al que te comiste ayer. Yo era como todos, pero en más moralista, como ahora, y bastante duro como defensa en el fútbol largas horas bajo un sol de justicia, excepto por un aspecto morboso que por desgracia ya se me pasó, y es que me encantaba que me pillasen en el escondite y me atasen con ligaduras de pega en “casa”, o sea, donde los arrestados, para que no se crea que lo del bondage de Sacher-Masoch es característico únicamente de los ricos pijos de los blockbusters americanos.

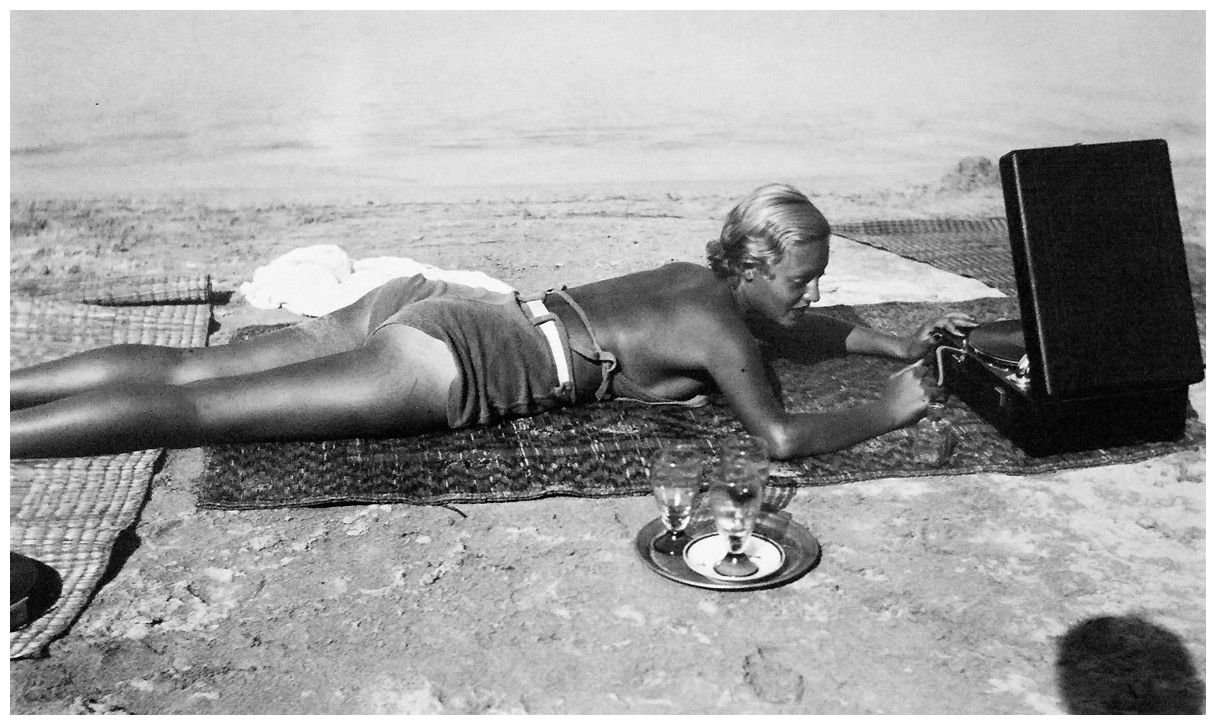

Pero si había algo, una oportunidad de felicidad todavía más exultante que la bici, las pistolas de pistones o lanzarse sin control por las cuestas en “monopatín” era pasar el día en la cutre piscina municipal del distrito. Eso era el Edén del ocio pequeñoburgués, y para un niño el País de las Maravillas. Desde que venteabas el cloro de lejos, levitabas hasta los vestuarios corriendo por zambullirte. Al poco tiempo tiritabas, pero era también de emoción. Un poco de solarium y vuelta a empezar, el sexo en comparación dura un suspiro sin auxilio de droguitas caras. Nosotros, sin embargo, nunca teníamos ni media moneda en el bolsillo, excepto el día de piscina. Tras toda una mañana a remojo, te comías un sandwich de atún con tomate y la Nouvelle Cuisine se convertía en una experiencia menor; el crepúsculo, a su vez, la paleta de colores más triste de la naturaleza. Lo teníamos todo, mis amigos del barrio y yo, hasta el amor romántico, el único amor romántico sincero que viviríamos jamás y por el que suspiran millones de canciones, poemas, películas y pacientes de psicólogos y de asesores sentimentales de pacotilla. Aquel sentimiento no era eso que ahora dicen que “te mereces”, aquello era volverse loco por el otro o la otra sin pedir nada a cambio. Yo me pirré por la hermana de un amigo y no necesitaba reciprocidad, no necesitaba tampoco demasiado declararme, sólo necesitaba verla y saberlo y pasarme el tiempo llorando en casa con canciones de Jeanette, porque eso era entonces el amor antes del porno reguetonero, sufrir porque ella existía y nada podías hacer por comunicárselo, rozarla o darte a la fuga con ella. Además, ellas lo sabían de sobra, porque bien que te veían otear con el rabillo del ojo con cara de cordero degollao y con sabiduría administraban sus respuestas en orden a “hoy te estás pasando de patético” o “esta tarde esa camisa rota te sienta bien”, todo en el lenguaje sigiloso del corazón…

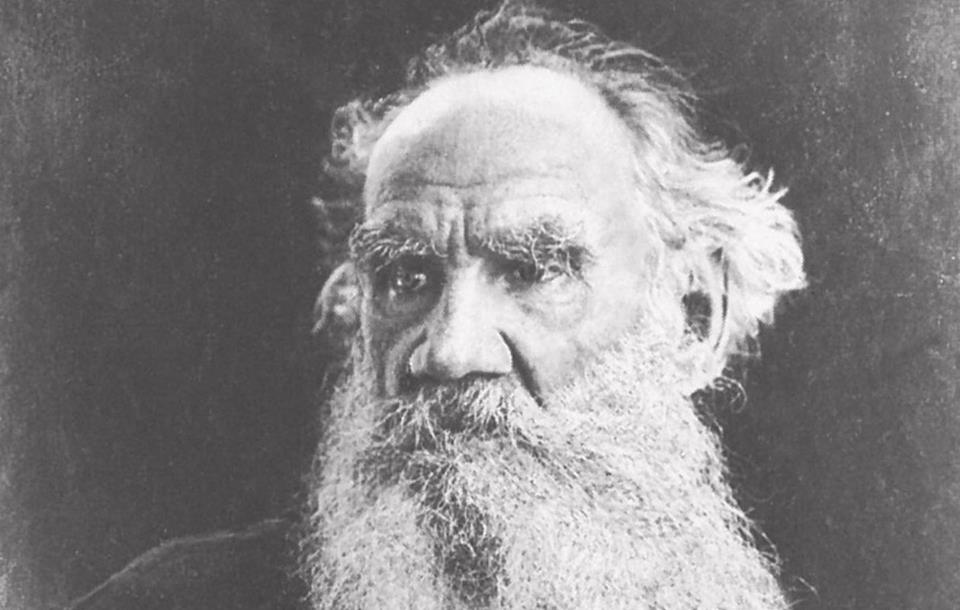

Fue intenso, fue bestial ser Bart Simpson, sin pasarse tanto como Bart Simpson. Ahora Bart Simpson ha sido lobomotizado, como el Alex de Anthony Burguess, o como esa escena de Costa-Gavras de su película El capital en la que el banquero ve como todos los cachorros de su familia son abducidos por sus móviles como por los pulpitos que se te pegan a tu cara de Alien y comprende que no hay esperanza, que el mundo es una jungla y que el futuro es de los tiburones y de los desalmados. Pero hubo un tiempo, al menos en España, en que reinaba sin saberlo Miguel Delibes, y no como en el presente y sabiéndolo Sony o Nintendo. Recuerdo que hace un mes hablaba con mis alumnos de Cuarto de la Eso del porqué las chicas querían crecer cuanto antes y los chicos no. Un chaval me dijo que es que la niñez fue épica, esas luengas tardes de disfrutar a lo grande con el Fornite… O sea, que esa es la diferencia, las niñas no jugaban al Fortnite, o si lo hacían no lo gozaban tanto. Y algo más: parece que el Fortnite conseguía lo mismo que la calle, pero sin pelarse las rodillas ni arriesgarse a una pedrada. La cuarentena de 2020 selló ese nuevo estilo de vivir la minoría de edad, tal vez para siempre. Hoy he querido ver con mis hijos un reportaje sobre Surf porque siempre me ha intrigado de dónde habrá salido la idea de cabalgar las olas, algo que no se le ocurrió ni a los griegos ni a los vikingos, pero no les ha interesado lo más mínimo. Desde luego que no quiero decir, pese al boomer que de hecho soy, que la experiencia de la infancia haya sido pervertida por la tecnología o por la publicidad o por Stranger Things, lo que quiero decir únicamente (y para no desconcertar a mi amigo Fran, que espera ya de mi parte una segunda cita culta) es que comprendo también a Dylan Thomas cuando versificó aquello de:

He oído el contar de muchos años / y muchos años tendrán que atestiguar un cambio.

/ La pelota que arrojé cuando jugaba en el parque / aún no ha tocado el suelo.

(Si los faroles brillaran…)