Ironía nietzscheana. La actitud irónica ante cualquier tema parece, muchas veces, la más lúcida. Nietzsche decía que la ironía era síntoma de buena salud. Es cierto. Nadie hace más el imbécil que el crédulo, que el fiel seguidor del gurú de turno o que el que nunca se entera del truco de magia. El segundo en el ranking de idiotez la tiene el doomerista, el asustaviejas para el que todo está mal, el pesimista trágico del sinsentido… El pesimismo, que antes se nos vendía como perspicacia, es otra forma de estupidez. De hecho, desde mi perspectiva, el pesimista es más imbécil que el optimista. Nunca me he creído que el pesimista es «un optimista bien informado». No, un pesimista es un llorón, un cenizo, un pusilánime, un incapaz que justifica su fracaso en nosecuantos factores x ajenos siempre a su responsabilidad. Entonces está el irónico, el que, al menos, demuestra que no se ha dejado engañar y, con su humor, quita seriedad a unos asuntos que, sin ninguna duda, no la tienen. La ironía, además, ha de ser ingeniosa si se precia de serlo, por lo que el irónico, como mínimo, no pasa por tonto. Entonces la posición irónica ganó la supremacía. Cuando el mismo Nietzsche dio fe de la muerte de la metafísica occidental con su «Dios ha muerto», el irónico se situaba por encima de todos aquellos que aún no se habían enterado o, los más, que no se querían enterar. Sin embargo, la ironía parece insuficiente. Hay que construir. El Zarathustra, a pesar de su belleza y brillantez, siempre me ha parecido insuficiente (y, quizá, un tanto decepcionante). Nietzsche mata todos los ídolos, destruye el universo a martillazos ¿Y ahora qué? Un vitalismo saludable, una ironía lúcida… No me da para mucho más. No podemos quedarnos en un aeternam requiem deo, en un continuo reírnos de los que parecen más imbéciles que nosotros. Aunque, si no podemos llegar más lejos, al menos no es el peor lugar en el que estar.

El suicidio terapéutico. A pesar de que he pasado épocas malas en mi vida, nunca he contemplado de ninguna manera el suicidio. Pero es más, solo lo he contemplado, paradójicamente, como algo muy positivo. Me explico. En la novela El lobo estepario de Hermann Hesse, el protagonista, Harry Haller, sostiene que ha llegado un momento en su vida en la que ya no puede tener problemas demasiado graves. Si se encontrara con algún problema de naturaleza tan macabra que no tuviera solución, Haller se suicidaría sin más. Esta idea siempre me ha parecido de lo más liberadora: mi vida nunca va a llegar a ser un infierno incurable, porque antes de que eso llegue me habré suicidado. Imaginad una vida en la que el suicidio no fuera una posibilidad, una inmortalidad de la que no hubiera forma de escapar… ¡Eso sí que es un terrible infierno! Dicho de otro modo: no me suicido porque tengo la posibilidad de suicidarme.

Dilema del prisionero. Conocí este célebre problema de la teoría de juegos a través de la obra de Robert Axelrod, y profundicé en él con el muy recomendable libro de Poundstone. Me ha gustado utilizarlo para describir la triste ineficacia de la política. En el dilema del prisionero, si no traicionas a tu compañero, si «eres bueno» y actúas por el bien común, corres el riesgo de recibir el máximo castigo posible. Sin embargo, si traicionas, si «eres malo» y vas solo a tu interés, no vas a recibir el máximo castigo y puedes conseguir el máximo premio si tu compañero es tan «tonto» como para no traicionarte. Pues así funciona la política: si ahora llegara un partido político con líderes honestos que, realmente, trabajaran por el bien común, no llegarían electoralmente muy lejos en el sucio juego político. Fue el gran mensaje de Maquiavelo: un cordero dura poco en un mundo de lobos. Por eso en política, el partido que, a priori, nos parecía lleno de personas honradas y bienintencionadas, más pronto que tarde termina siendo una penosa decepción. Es algo que tiene casi la validez de una ley: no conozco ninguna excepción.

Estrategia win-win. Y ya que estamos con la teoría de juegos, hablemos de la estrategia win-win: la política en la que todos los jugadores ganan. Parece muy obvio que es la forma de actuar más positiva en entornos competitivos, la base de cualquier acuerdo tal que ninguno de los firmantes podría rechazar. Recuerdo que en una mesa redonda a la que fui invitado, uno de los contertulios afirmó varias veces que el público debería sentirse muy feliz de estar frente a un plantel de expertos de tan alta calidad. Era una win-win de libro: el público se siente bien de haber acertado al venir, los demás contertulios se sienten alagados, y el que lo dijo daba a entender, sin decirlo explícitamente, que él era también un experto de alta calidad ¡Todo el mundo gana! Sería éticamente muy bonito, si antes de elegir una estrategia que maximice todo el beneficio a nuestro favor, exploramos antes algún tipo de win-win.

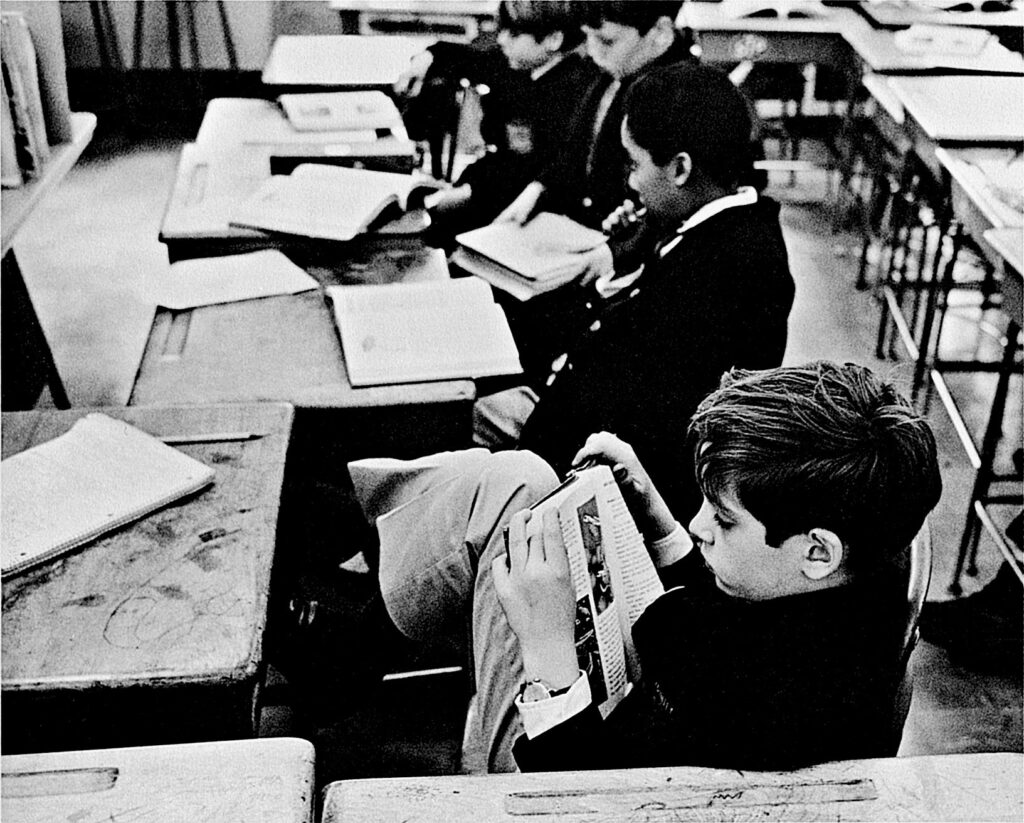

Enkrateia/Akrateia. Ser libres no consiste en hacer lo que te nos venga en gana en cada momento. Ser libres es tener el poder de hacer lo que uno quiere realmente hacer. Por ejemplo, si creo que tengo que ir al gimnasio todos los días porque quiero ponerme en forma, seré libre si soy capaz de hacerlo. Si al segundo día me entra la pereza y no soy capaz de ir, ahí es donde mi libertad se verá limitada. Los griegos utilizaban la palabra enkrateia para referirse a la virtud del autodominio, del empoderamiento, a la capacidad de hacer algo a pesar de que tu cuerpo te diga que no quiere. Cuando contemplo a muchos de mis alumnos y veo que, no solo no son capaces de estudiar, de cumplir con sus deberes académicos, sino que no son capaces de hacer absolutamente nada que requiera un mínimo de esfuerzo, cuando contemplo su total akrateia, es cuando, realmente, siento preocupación. Muchas veces no nos damos cuenta de que no solo estamos deseducando a niños para fracasar académicamente, sino que los deseducamos para fracasar estrepitosamente en la vida.

Sobresimplificación. La traducción al castellano de oversimplicity no se usa mucho, pero debería. Yo la he utilizado para describir nuestro sesgo natural a, ante varias explicaciones en conflicto, escoger la más simple. La navaja de Ockham no es tanto un ejercicio de buena praxis intelectual como un mal vicio epistémico. La realidad no tiene por qué ser simple por mucho que nos sintamos cómodos en la simplicidad. Ejemplos muy claros están en nuestra forma de opinar en política: izquierdas o derechas, cayetanos o perroflautas, Israel o Palestina, Trump o Maduro, la Revuelta o el Hormiguero… No solo parece que exista una, no escrita pero muy imperativa, obligación de elegir bando, sino que parece que solo hay dos únicos filtros para juzgar la realidad, cuando es más que obvio que no existe una única receta para actuar en un mundo complejo y cambiante. No vivimos en una mala película de Hollywood donde está claramente definido quién es el bueno y quién el malo, sino en una realidad caleidoscópica llena de matices y claroscuros. Los medios interesados serviles a sus intereses político-económicos quieren siempre mostrarnos esa narrativa sobresimplificada. Si te la crees, habrás caído en la trampa.

El atraco de Pascal. Descubrí este argumento hace unos pocos días gracias al gran Antonio Diéguez; ha sido esbozado por Nick Bostrom y parece que Eliezer Yudkowsky acuñó su nombre. En él se arremete contra la tesis que dicta que tenemos que preocuparnos mucho porque la inteligencia artificial pueda aniquilarlos ya que, aunque pueda ser un suceso poco probable, las consecuencias son tremendamente importantes. Dicta así (voy a dar una versión simplificada. Bostrom lo complica un poco más): supongamos que un atracador que ha olvidado su pistola se encuentra con Pascal y le propone un trato: si le da su cartera en la que lleva 100 euros, le promete que en una semana volverá y le dará mil millones de euros. La probabilidad de que cumpla su palabra seguramente que es muy, muy pequeña, pero las consecuencias serían increíbles para Pascal. Por tanto, si pensamos que hay que preocuparse porque la inteligencia artificial nos aniquile, Pascal debería darle su cartera al atracador. Obviamente, no hay que darle la cartera a ningún timador ni hay que preocuparse demasiado porque la IA nos aniquile. El atraco de Pascal es muy interesante porque constituye una nueva versión del asno de Buridán o, en general, de la teoría de elección racional: siempre parece matemáticamente racional hacer caso a cálculos que pronostican amplias cantidades de utilidad aunque su probabilidad sea irrisoria…

La paradoja de la tolerancia de Popper. Comentada hasta la saciedad, viene a decir lo siguiente. Si queremos una sociedad en la que reine la tolerancia, tendremos que tolerar todas las formas de ser y pensar, incluyendo a las que no nos gustan. Pero, si somos tan tolerantes que, al final, toleramos incluso a los intolerantes, podría darse el caso de que dichos intolerantes se hicieran con el poder y excluyeran a los que no toleran, por lo que un exceso de tolerancia nos llevaría, precisamente a lo que queríamos evitar: una sociedad intolerante. Por eso, la respuesta de Popper es que una sociedad tolerante debe tolerar todo menos a los intolerantes. Sin embargo, también podría darse el caso de que si somos demasiado estrictos juzgando y persiguiendo a los intolerantes, podríamos llegar a un puritanismo tal, que, al final, también excluyéramos a grupos no especialmente intolerantes. Todos los tiranos que empiezan guerras siempre dicen hacerlo en nombre de la paz, y todos los tiranos que han perseguido y oprimido a diversos grupos, siempre dicen hacerlo en nombre de la tolerancia. Conseguir un equilibrio entre tolerar a quien se debe y hasta donde se debe es una tarea muy compleja. Aquí viene muy a cuento hablar de la famosa Carta sobre la tolerancia de John Locke, libro donde el gran filósofo británico insta a la libertad religiosa y a la tolerancia con cualquier forma de credo… menos con los ateos y con los católicos.

División de poderes. Si me preguntasen cuál ha sido la mejor idea dentro de la historia de la filosofía política, diría, sin duda que ésta. Y es que creo honestamente que la división y descentralización del poder es, junto con la competencia pacífica por el poder que otorga la democracia, lo que más ha contribuído a la prosperidad de la que, al menos hasta ahora, gozamos en los países occidentales. Es más, yo intentaría dividirlo más, lo máximo posible dentro de la operatividad e, igualmente, pondría más mecanismos de contrapoder: todo lo que suene a contrapesos, balances, sesiones de control, petición de cuentas, auditoría, etc. me suena a cánticos celestiales; y no hay nada que me suene peor que mayoría absoluta. Por eso me gusta más la democracia parlamentaria que la presidencialista: me gustan más las coaliciones que los gobiernos en solitario. Y por eso estimo una pésima noticia cada vez que en nuestro país se dan injerencias del ejecutivo en el judicial. Es un daño enorme a la democracia y una de las asignaturas pendientes de nuestro país.