César no quería ir al pueblo. Todos los años se lo repetía a su mujer, pero ella no lo escuchaba. Sobre todo, en los últimos, en los que parecía que ninguno de los dos hablaba ya el mismo idioma.

Terminó de hacer las maletas y las metió, con desgano, en el coche. Sus hijos adolescentes apenas le prestaron atención cuando les preguntó si llevaban todo. Metidos en sus teléfonos móviles como si fueran una extensión más de su cuerpo, se subieron al viejo turismo después de un murmullo que César tradujo como un “sí”.

Estaba cansado. De viajar al pueblo en vacaciones, de su trabajo como Policía Nacional, de su mujer, con la que apenas hablaba, y del café malo de la única cafetería que quedaba cerca de la comisaría.

—Hace un calor infernal, Marta —dijo, mientras regulaba el aire acondicionado en modo “frío polar”.

—Como todos los años en julio. Por eso nos vamos.

—Tendríamos que ir a la playa, por Dios.

—No empieces, ¿vale? Nos queda un buen rato de viaje y no me apetece escucharte enfurruñado, hablando por lo bajito.

Sacó el abanico y comenzó a moverlo con fuerza. César la miró con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. ¿Por qué seguían casados? ¿Por los hijos, que apenas paraban por casa? Quizá por la misma razón por la que no dejaba su trabajo: ¿a quién se le ocurriría renunciar a una plaza fija, sentado detrás de un escritorio haciendo DNI y pasaportes? Pero es que no estaba a gusto. Como tampoco lo estaba en su matrimonio. Ni como padre.

Lo había hablado con su hermana hacía unos meses, pero no lo comprendió. Le dijo que, a sus casi cincuenta años, dejara de tener pájaros en la cabeza, que la calle estaba muy mala, y que, si apuraba un poco, podía jubilarse antes. Como si fuera tan fácil.

El pueblo. Igual que siempre: las mismas calles casi vacías, las cuestas empinadísimas en las que casi se deja el embrague, la casa de la familia de Marta. Sus suegros llegarían en cualquier momento, sin avisar, hablando con un tono tan alto que le taladraba la cabeza. Se esforzaba, pero cada día le costaba más.

La casa necesitaba un repaso. Eso le alegró un poco el alma. Mantenerse ocupado esas dos semanas era prioritario. Odiaba el senderismo, el agua de la piscina le parecía demasiado fría y la cobertura telefónica era pésima. Pero la idea de hacer arreglos lo sedujo; una buena excusa para dar un par de martillazos, bajar al pueblo de al lado solo para comprar repuestos o decir que no a los planes familiares.

Venía por Marta, que adoraba estar allí —y lo entendía—, o por los chicos, para que pasaran unos días con los abuelos. Pero verlos maldecir porque no tenían cobertura o porque Netflix se paraba a cada rato, le hacía replantearse si realmente merecía la pena viajar cuatro horas con el coche cargado hasta los topes.

—Me ha dicho mi madre que a la mujer de don Jaime se la llevaron a una residencia.

—¿El vecino? Normal —dijo César, rebañando con un trozo de pan la salsita del plato—. Es muy mayor.

—Mayor, mayor no. Tiene como unos ochenta. Como don Jaime.

—Joder, Marta, ni que tuviera veinte.

—César —dijo, como perdonándole la vida—, mi madre tiene casi ochenta, y mírala cómo va.

—Ya, pero no todo el mundo es tu madre, ni ha tenido…

—El caso —lo cortó—, que dice mi madre que están los vecinos muy preocupados, porque don Jaime no ha dicho ni a qué residencia ha ido ni cómo está.

—No sé para qué quieren saber eso los vecinos.

—Joder, César, es que eres un insípido —dijo con algo de molestia y se levantó para recoger la mesa.

—Me falta el postre.

—Te lo tomas en la terraza, que hace fresco.

“Fresco”, decía. Sí, era verdad que no hacía el mismo calor que en casa, pero no estaba la cosa como para ponerse manga larga. Cogió una sandía, la cortó en trozos pequeños, la puso en un plato y salió al portal, donde colgaba una hamaca de una de las vigas. Pensó que quizá el próximo año podía pedir un cambio de destino. A Marta le parecería mal. A su hermana, peor. Y sus hijos, probablemente encogerían los hombros. Total, treinta y cinco kilómetros más todos los días no serían un drama.

Don Jaime salió entonces de su casa. César lo vio cerrar a duras penas la puerta y avanzar con paso muy lento.

—Qué calor, chiquillo —dijo, apoyándose en la verja, con el pecho agitado.

—No son horas de salir, don Jaime. Deje que baje un poco el sol.

—Voy al contenedor a tirar los restos de comida. Oye, tú sigues trabajando en eso de los “deneises”, ¿no?

Pero no esperó la respuesta. Siguió con su paso lento hasta el contenedor, tiró una pequeña bolsa y regresó a su casa.

César negó con la cabeza y siguió comiéndose la sandía. No podía creer que Marta pensara que ese hombre podía cuidar de su mujer. Estaba claro que no.

Llevaba la ropa algo sucia, con la parte frontal de la camisa salpicada de lo que le pareció sangre seca. Olía mal, como si no se hubiese duchado en días, y se notaba el descuido general en su aspecto: un hombre que había sido el maestro del pueblo de toda la vida, ahora reducido a una sombra descompuesta de sí mismo.

A la mañana siguiente llegaron sus suegros, con una bolsa de churros y un bote de chocolate. César maldijo. ¿A quién se le antojaban churros en julio?

Pusieron la mesa, espabilaron a los chicos para que dejaran los teléfonos móviles y, mientras su suegro examinaba la mosquitera que César había instalado, su suegra arreglaba los cojines del sofá y regañaba a Marta por no haberlos sacudido la noche anterior.

—Oye, yerno —a César le repateaba que lo llamaran así—, ¿te dijo Marta que la mujer de don Jaime está en una residencia?

—Sí, ¿y?

—Pues que estamos todos muy preocupados. No cuenta nada. Queríamos ir a verla —dijo, masticando ruidosamente un churro mojado en chocolate.

—Igual por eso no quiere decir nada.

—Qué borde eres —dijo Marta desde el otro extremo de la mesa.

César seguía sin entender aquellas dinámicas que se sucedían en los pueblos. Se preparó mentalmente para negarse a cualquier favor que le fueran a pedir; datos personales de la mujer de don Jaime, alguna llamada desde comisaría a las residencias de los pueblos cercanos. Ni hablar, no iba a ser parte de aquel circo.

—El caso —continuó su suegra—, que me dijo Manuela, la del banco, que don Jaime sacó todo el dinero que tenían en la cuenta. Y no era poco.

—Eso es información personal. Igual Manuela se mete en un lío por andar diciendo eso.

—Bah, si aquí todos nos conocemos. ¿Qué más da?

—Por eso mismo es que no quiere decir a qué residencia fue.

César se levantó de la mesa y se fue a la terraza. Cada vez tenía más claro lo del traslado. Y lo de las vacaciones en la playa, con o sin Marta.

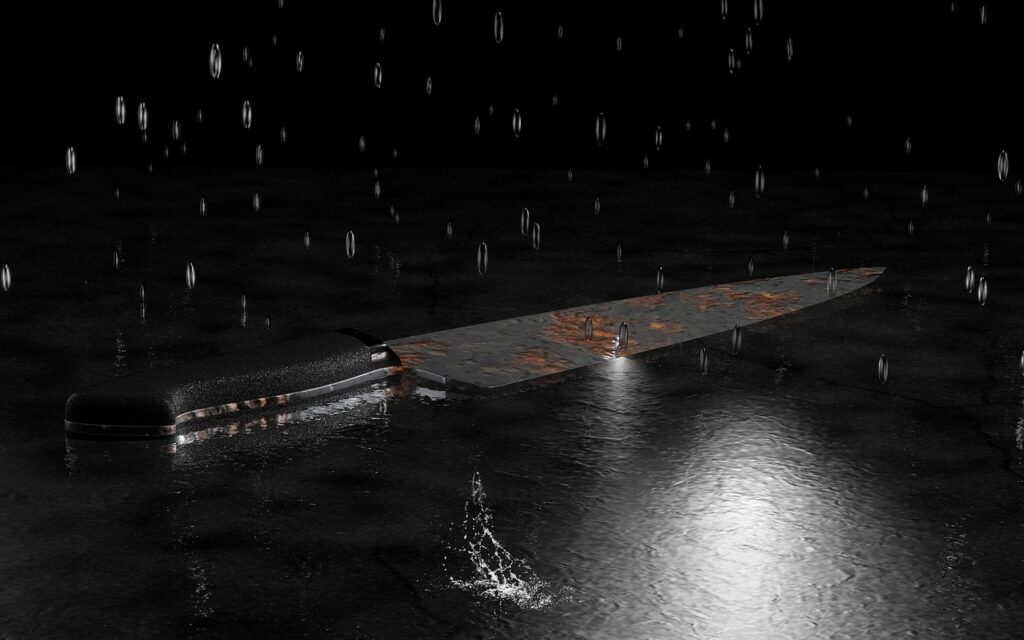

Desde el patio trasero se veía parte de la casa de don Jaime. César lo observó moverse de una ventana a otra. Lo vio en la cocina, cortando algo que parecía carne congelada. Levantó un cuchillo de carnicero y lo hundió varias veces sobre una tabla. Parecía que le costaba.

César lo llamó varias veces, hasta que el hombre se percató. Dio un salto, como asustado, y guardó la carne en una bolsa verde del supermercado. Se limpió las manos con papel y la frente con el torso del brazo. Sudaba a mares, a pesar de que la mañana era fresca.

—Tengo cosas que hacer en casa —dijo, guardando la bolsa verde con premura en la nevera.

—Si quiere, le echo una mano. Yo no tengo mucho que hacer por aquí.

—No. Esto lo tengo que hacer solo —respondió tajante.

Las vacaciones se le hicieron cortas a César. Instaló varias mosquiteras, pintó la puerta del salón, y hasta hizo algo de carpintería en el lavadero. Marta parecía contenta. No sabía si por no haber coincidido casi o por verlo más activo en una casa que detestaba.

Al día siguiente, empezó a cargar el coche para volver. Don Jaime volvió a salir, peleándose una vez más con la puerta.

—Oye, César —le dijo al pasar por su lado—, ¿tú sigues en lo de los “deneises”?

—Sí, don Jaime. ¿Por qué?

—Nada. Es que no sé qué hacer con el de mi mujer.

César frunció el ceño. No entendió la respuesta. Vio al hombre alejarse, con una bolsa verde de supermercado en la mano. Trastabilló. Se llevó la mano al pecho. Cayó al suelo, boca arriba. La bolsa se abrió, dejando el contenido desperdigado a su alrededor.

César corrió. Se puso de rodillas, sacó el teléfono y llamó a emergencias.

—Tiene que decirme qué hago con el DNI de mi mujer —susurró don Jaime, con voz ronca.

—No se preocupe por eso. ¿Está tomando alguna medicación?

Entonces lo vio.

En la bolsa que quedó abierta a sus pies, un dedo meñique con la uña pintada de rojo, sobresalía entre cáscaras y servilletas manchadas.

—Ya vienen, don Jaime. Ya vienen… —seguía diciendo César, mientras oía la sirena a lo lejos.

Minutos después llegaron los primeros efectivos. El primero que entró en la casa de don Jaime salió blanco como la cal.

—Aquí hay más —dijo otro desde la cocina, asomando con los guantes puestos.César, aún agitado, no dijo nada. Solo entonces comprendió que aquel, definitivamente, era el último trámite que don Jaime no había podido completar.