La mejor película de Clint Eastwood como director, a mi juicio, es Cazador blanco, corazón negro. Y lo es porque el guión se basa en una novela anterior, que recoge a su vez un tramo de la vida de su co-protagonista, aquel en que trató con John Houston para el rodaje de La reina de África. Clint hace encantado de Houston, con otro nombre, porque es un tipo que lleva toda la vida creyéndose los personajes que interpreta, de manera que, yo creo, ya no es capaz de distinguir entre la ficción de Harry el sucio y el actor que es él mismo, y por eso respalda a Trump. No digo que Eastwood sea mal director, aunque da la sensación de que es de los de “la primera toma es una toma buena si no se ha caído nada al suelo o no hay un error cantoso en el raccord”. Lo que digo es que con aquella película se metió un gol a sí mismo sin darse cuenta, y por eso le salió tan bien. Porque lo que yo entendí es que Cazador blanco… trata sobre la arrogancia del existencialismo norteamericano y de cómo este recibe en la última escena un jarro de agua fría. Me explico. Eastwood se dirige a sí mismo haciendo de director, y ese director es John Houston (un artista, por cierto, incontestable, de producciones torrenciales y apasionantes como El tesoro de sierra madre o La noche de la iguana, que hay que verlas para creerlas…), al cual, por su parte, le hubiera gustado ser Ernest Hemingway, y a Hemingway Huckleberry Finn hibridado con Jean Paul Sartre -ya sé que es físicamente difícil de imaginar-, y así hacia atrás en una larga tradición de tipos duros pero filosóficos que podría remontarse a, no sé, pongamos que Sigfrido, el héroe de Wagner y Hitler. Clint Eastwood se siente cómodo vistiéndose esa piel, aunque no se le den bien los parlamentos largos, pero en esta lo intentó un poco. El existencialismo a la yankee no tiene relación ninguna con el pragmatismo norteamericano, es más bien una actitud estética y no reflexiva que procede del hard-boiled y de la Segunda Guerra Mundial, a la que talentos como los de Hemingway o Houston reaccionaron esculpiendo la figura del hombre compacto, franco, directo, ingenioso y con los testículos bien puestos.

Sin embargo, Cazador blanco, corazón negro termina con la refutación de ese gesto, o, por decirlo de otro modo, con el hombre que desearía ser visto como un aventurero dándose cuenta de que sólo es un bufón, y a eso debemos, según parece, el final feliz de La reina de África (una de esas películas, que son más de las que creemos, en las que Bogart no se dejó encasillar). John Wilson dice “acción” en la última escena con la expresión de aquel que acaba de precipitarse en el intersticio de la diferencia ontológica. El ente no es el ser, la ficción no es la realidad, y frente a la realidad de un nativo arrollado por un elefante, Wilson no está haciendo más que el payaso blanco occidental con dinero, como nuestro Rey emérito. Genial, ya digo que Clint no supo bien lo que hacía, porque luego ha continuado reincidiendo en su línea habitual de supermacho que cuenta historias de otros machos genuinamente americanos que se juegan la piel por su país o por lo que sea que lo haga un macho de verdad –por cumplir con su deber, o por hacer su trabajo, en Sully. Eso es, a fin de cuentas, el “existencialismo norteamericano”, tal como yo lo veo (y la categoría es mía, así que la defino como sigue): la manera del vencedor de la guerra de hacerse disculpar su poder atribuyéndose algunas angustias que, en última instancia, terminan por ahogarse en alcohol.

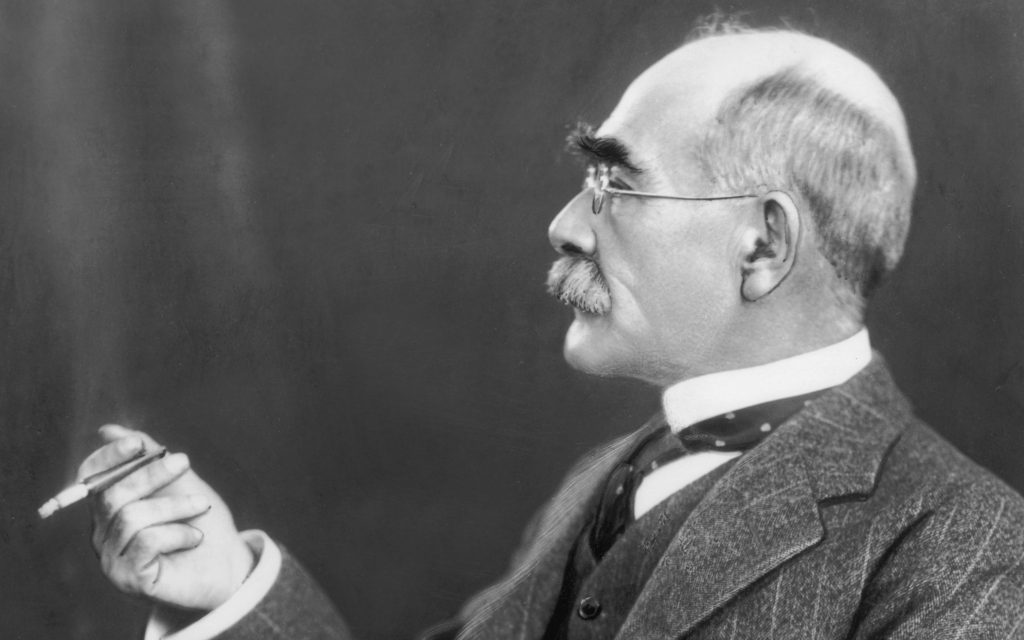

Pues bien, el cineasta que más y mejor ha conseguido representar ese modo masculino de ser en su obra no fue tanto John Houston, que es más variado y complejo, después de todo, sino John Ford –aquí todos son John, pero Ford, como Wayne, en apodo y no en cartilla bautismal. Lo que ocurre es que Ford jamás se echó atrás como el John Wilson de la película de Eastwood, sobre todo porque Ford no trabajaba tanto para la gloria del cine como para la gloria de los Estados Unidos de América. Cuentan que, en una ocasión, antes de lucir parche (¿qué no hubiera dado Hemingway por estar tuerto de cualquier campo de batalla de Francia o del Pacífico?), un ayudante de montaje sugirió a Ford que si se estaba dando cuenta de que lo que estaban rodando eran películas de propaganda. Por lo visto, Ford no entendió bien la palabra, o el concepto, y se quedó perplejo. Sólo supo responder que nada de eso, que eso qué es, que lo que ellos rodaban eran películas para que las novias y las madres de los soldados que arriesgaban su vida o morían en el frente supieran cómo era aquello. Estoy seguro de que Ford expresó con sinceridad, y bastante ingenuidad, lo que sentía –luego pasó la noche en vela con el montador terminando el trabajo pendiente. Y estoy seguro, también, que eso mismo, que hoy nos resulta tan ajeno, es lo que sentía Rudyard Kipling cuando escribía sus muchos relatos sobre la gloria imperial británica.

Tanto Ford como Kipling son dos genios de la narrativa, además de ser ambos muy prolíficos (gracias a la táctica de Eastwood de no complicarse demasiado la vida con el aspecto artístico: se va al grano con cierto instinto de lo que va a quedar bien y fuera), y tienen también en común su exaltación sin reservas ni hipocresía de las virtudes guerreras y civilizatorias de la superpotencia que les vio nacer. Acabo de terminar de ver “No eran imprescindibles” –They were expendable-, que es de 1945, y me he aburrido bastante, porque la película versa sobre las excelencias viriles de los soldados norteamericanos que fueron expulsados y derrotados en Filipinas. Quiero decir que es aburrida no porque carezca de las habilidades cinematográficas habituales de Ford, sino porque es un reportaje, no una historia, o eso me ha parecido a mí. El objeto del reportaje es la vida del ejército americano fuera de sus fronteras y el valor y gallardía de sus hombres, que vienen a ser todos iguales. Ford siempre fue honesto, puesto que, en efecto, esa idealización es la que necesitaban las mujeres y novias de los desnudos y los muertos, como titulará de un modo mucho más descreído Norman Mailer años después. En 1945, y más si vas a ofrendar a los japoneses un par de hongos atómicos (me he convertido en la Muerte, el destructor de mundos: Robert Oppenheimer y el Bhagavad Ghita), no está el horno para sofisticaciones al estilo de las posteriores de Coppola u Oliver Stone. A los amarillos ni se le ve, en la película, basta con que constituyan una amenaza invisible, anti-humana, gregaria, como los orcos de Mordor. No hay, a mi parecer, desarrollo en esta cinta de John Ford, como no lo hay en muchos cuentos de Kipling, sino como mucho un intento frustrado de profundización. Se nos presenta frente a un escenario y unos hombres que lo encaran, y todo se desenvuelve en una demostración del carácter ejemplarizante que corresponde al americano en extremo Oriente, o al británico en la India. Leni Riefensthal no hubiera hecho nada muy distinto, de haber accedido al cine sonoro antes de caer en desgracia, y debéis interpretar esto como un elogio…

Pero es que en Fort Apache, donde la propaganda queda más diluida por tratarse del pasado, Ford nos proporciona exactamente lo mismo. Hasta que llega la acción, una enorme cantidad de metraje dedicada a los rituales, la liturgia del ejército en la frontera india. Humor, alcohol (el propio Ford acudía a veces a los estudios bebido, es muy curiosa esa idea estoica de que el hombre hecho y derecho bebe para demostrar a los demás que la bebida no le cambia ni le tumba… ¿Entonces para qué?: Pues para diferenciarse de aquellos blandengues a los que sí les afecta), bailes, muestras de firmeza castrense, lealtad a la patria y fidelidad a la esposa de uno, los mismos actores-fetiche de una pieza y, al igual que Kipling, la justificación de la hegemonía de la superpotencia puesta a los ojos de todos hasta en sus momentos más cotidianos y domésticos. Ni rastro, ni en Ford ni en Kipling, del distanciamiento individualista y algo irónico que, por ejemplo, William Faulkner supo imprimir al Tener o no tener de Hemingway/Hawks. Y no hay ni rastro de ese rastro, valga la rebuznancia, porque el existencialismo de Faulkner, Hemingway o Houston es tan patriotero, viril y alcohólico (o tabaquista, que es de lo que murió el último) como el de John Ford, pero poco o nada comunitarista. Cualquiera que haya leído los ensayos y artículos de ocasión de Faulkner sabe que el escritor cifraba la peculiaridad americana frente al sovietismo precisamente en eso: en el nativo individualismo moral gringo, al que se aferraba como un destino, y en el que confiaba ciegamente –y eso que Faulkner es tan amante de la vida militar como todos ellos, como se puede comprobar en su biografía, en La paga de los soldados y, por ejemplo, en el cuento Todos los pilotos muertos.

Pienso, pues, por recapitular, que se puede establecer un paralelismo Kipling/Ford en estos términos. Los dos eran excelentes narradores, los dos admiraban al hombre recio (y, si es mujer, que sea una enérgica Maureen O´Hara…) más que nada en el mundo, y los dos entendían que, de cualquier forma, ese hombre precisa de un contexto e institución que reconozca y potencie sus virtudes, pero no hasta el punto de constituir una turba acéfala, como los indios de punto y los indios de pluma. La pregunta para ambos, era esa, cómo no ser como los salvajes indios sin por ello dejar de formar parte de una comunidad en armas civilizada. Así es como se forma conciencia nacional, pero también de género, que diríamos hoy. Después, Kipling y Ford fueron tan versátiles como para como para plasmar otras historias más matizadas, más originales y más bellas (las de Ford son célebres, las de Kipling están en varias ediciones, como la de Sextopiso), pero el núcleo siguió siendo el de buscar el punto en el que se encuentran la hombría y la gentileza. Kipling escribe esto tan bonito en La tumba de los antepasados…

Adelantó la empuñadura de su espada, inclinándola, para dar muestra de que estaba a su servicio, gesto que es un honor que sólo se rinde a los virreyes, a los gobernadores, a los generales o a los niños pequeños los que uno ama con toda el alma.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________