“La novela es por su propia naturaleza un alboroto, un alboroto en torno a algo, y cuanto mayor sea la forma que tome mayor, por supuesto, el alboroto”. Henry James, Prólogo a Retrato de una dama.

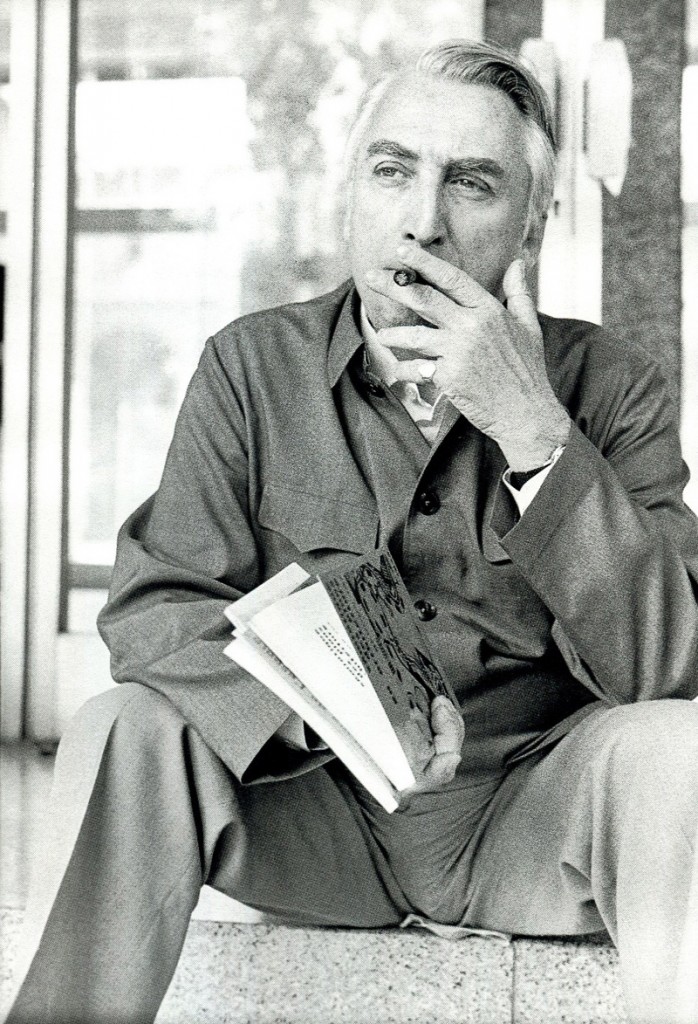

En 1933, un joven Roland Barthes, rememorando la ejecución -o velado suicidio, en opinión de Nietzsche- de Sócrates en 399 a.C., se divirtió cambiando el curso de los hechos: al filósofo, que está en la cárcel, le ofrecen un plato de higos muy apetitosos. Tentado, Sócrates, sin embargo, detiene la mano que ya se alargaba hacia las frutas: “¿Para qué?”, se dice, “puesto que debo morir y ni siquiera tendré tiempo de digerirlos”… Sus amigos tratan de convencerlo para que siga los consejos de Critón y se escape. Sócrates se resiste pero el plato de higos lo tienta. Por fin, tiende la mano y come un higo; ese sólo ademán significa que está de acuerdo en huir y en no sufrir las leyes del estado. Por la noche y ya en la nave que los transporta hacia Epidauro, uno de sus discípulos pregunta: ¿Y la historia? “La historia”, replica Sócrates, “¡bah!, eso ya lo arreglará Platón”[1]…

Naturalmente, también la historia (con mayúsculas o sin ellas) es un relato de los hechos, pero un “hecho”, decía Leopold von Ranke, es un saco que se desploma inmediatamente al suelo si no se mete nada en él. Asimismo, también la filosofía, la economía o la misma física son, a su manera, relatos[2], aunque relatos gobernados y articulados por un debate idealmente racional cuyo autor casi siempre es colectivo. Pero decir esto, por muy cierto que hoy se nos vaya poco a poco apareciendo, es extender el concepto de “narración” o de “relato” hasta la enajenación, de modo que si todo es relato, ya nada lo es fehacientemente, porque entonces no serían posibles las distinciones de ningún tipo. La literatura, como el interminable escenario de Conrad u O´Brian, es un océano que no tiene confines, compuesto del caudal de una miríada de mares imaginarios que periódicamente mezclan entre sí sus aguas ocasionando unas veces fuertes marejadas, cuando el viento de la historia sopla fuerte y, otras veces deslizándose dulcemente unas en el seno de otras cual dóciles corrientes submarinas, cuando la brisa es suave y los asuntos humanos discurren fluidamente. Las literaturas de todo el mundo colindan unas con otras, se encuentran en estrechos y canales, penetran en tierra formando golfos, bahías, pequeñas calas e incluso marismas; en esta inmensa extensión, apenas se pueden hallar islas literarias autónomas y verdaderamente independientes: todo es un cruzarse y entrecruzarse de arenas, chorros y rocas que eventualmente conforman archipiélagos, arrecifes, bajíos. Y no se puede descartar que lejos de nuestras aguas de cabotaje moren calamares gigantes, serpientes emplumadas, dragones escupefuegos y dioses de cuño inmemorial vinculados a ajenas mitologías todavía extrañas e ignoradas (si es que los más sagaces editores no están en ello…)

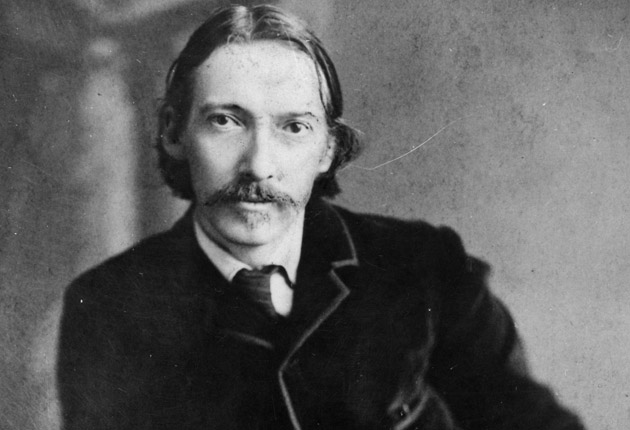

La tradición, por su parte, se asemeja a un camino o una carretera moderna: se va trazando según curvas, hondonadas, cambios de rasante y puertos de montaña. Algunas veces se ve la raíz de lo que tenemos delante, otras tan sólo la cima de lo que dejamos atrás. Si la literatura, es, efectivamente, un piélago de confines imprecisos, y la tradición literaria una ruta accidentada, entonces no es posible colocarse en una posición desde la que abarcar todo el conjunto e imponerle una determinación única y fundamental. No obstante, estamos ya en una determinada posición que, aunque no sea absoluta, no por ello es menos verdadera. El océano literario no tienen límites claros, pero sí, desde luego, orillas: somos nosotros, los lectores actuales, sobre nosotros rompen sus olas. La tradición literaria no es lineal, ni conduce rectamente del origen más remoto al futuro más lejano, pero viaja haciendo escala en los creadores del presente, sin cuyo albergue el trayecto finalizaría. Pues bien: desde el punto de vista del nosotros contemporáneo, los lectores y escritores de hoy, sí que es posible escoger la definición que encontremos más apropiada al fenómeno literario, tal y como se ve desde nuestra perspectiva. Y, en mi opinión, esta definición no esencial ni totalizadora, pero que es, en todo caso, la que más se aproxima a ello desde nuestra óptica -la “mejor definición”, pues, entre muchas otras-, la ha dado Robert Louis Stevenson.

Y hay que decir que Stevenson, que no es en absoluto ningún teórico, tuvo el mérito de hacerlo como sin querer en un breve artículo de replica titulado Una humilde reconvención[3]. En él, platica con Henry James y Walter Besant en torno del concepto de “narrativa”, que Stevenson encuentra más adecuado que el de “novela” para referirse a las obras literarias que conoce. El contexto es el siguiente: Walter Besant ha definido la novela -cada uno habla aquí de sus propias obras- como arte de la narrativa ficticia en prosa, mientras que a Henry James el carácter “ficticio” señalado por Besant le estorba sobremanera, y pretende reemplazarlo por la búsqueda consecuente de la verdad por parte del novelista. Stevenson interviene en el debate desmarcándose de los dos en los siguientes pasajes, en los que reproduzco su argumentación casi entera:

“Y vuelvo a preguntar: ¿por qué añadir “ficticio”? La razón a favor es evidente. A la razón opuesta, si bien algo más rebuscada, no le falta peso. Sin duda el arte narrativa, ya se aplique a la selección e ilustración de una serie real o de una serie imaginativa de acontecimientos, siempre es la misma. La vida de Johnson, de Boswell (obra de un arte sagaz e inimitable), debe su reputación a los mismos recursos técnicos que los de (pongamos por caso) Tom Jones: la nítida factura de ciertos tipos humanos, la elección y presentación de determinados incidentes entre la innumerable cantidad que se le ofrecían y la invención (sí, la invención) y salvaguardia de cierto tono en los diálogos. Cuál de ellas trata estos aspectos con más arte -cual con mayor naturalidad- es algo que los lectores juzgarán de forma dispar (…)[4]

Mister James se pronuncia con un fervor encomiable sobre la suprema importancia de la verdad para el novelista; tras un examen más atento, la verdad nos parece una expresión de alcance muy discutible, no sólo en el quehacer del novelista, sino también en el del historiador. Ningún arte -utilizando la atrevida frase de Mr. James- puede competir con la vida satisfactoriamente; y el arte que lo pretenda está sentenciada a perecer montibus aviis (…) “Competir con la vida”, cuando ni siquiera podemos mirar cara a cara al sol, cuando sus pasiones y enfermedades nos consumen y matan; competir con el sabor del vino, con la belleza de la aurora, el ardor del fuego o la amargura de la separación y de la muerte, equivale en verdad al proyecto de escalar el cielo (…) En este sentido, ningún arte es verdadera: ninguna puede competir con la vida; ni siquiera la historia, fundada sobre hechos indiscutibles, pero privados de su aguijón y presencia; de suerte que aún cuando leemos sobre el saqueo de una ciudad o la caída de un imperio, nos sorprendemos y justamente elogiamos el talento del autor si sentimos que nuestro pulso se acelera. Y advertid, como última diferencia, que esta aceleración del pulso es, en casi todos los casos, un efecto agradable; que estas fantasmales reproducciones de la experiencia, incluso en su expresión más penetrante, producen un decidido placer; mientras que la experiencia, en el reñidero de la vida, nos tortura y nos mata.

¿Cuál es, pues, el objeto, cuál el método del arte y cuál la fuente de su poder? Todo el secreto reside en que ningún arte “compite con la vida”. El único método del hombre, en sus razonamientos o en sus creaciones, consiste en entrecerrar los ojos ante el deslumbramiento y la confusión de la realidad (…) La literatura, y especialmente en su manifestación más típica, la narrativa, se niega igualmente a aceptar el desafío directo, y en su lugar persigue una meta creativa e independiente. En la medida en que es imitación, imita, no la vida, sino el lenguaje; no los avatares del destino humano, sino las elisiones y el énfasis con que éstos nos son relatados por el actor humano. El arte que auténticamente trató de un modo explícito la vida fue el de los primeros hombres que narraron sus historias en torno al fuego salvaje del campamento”. (El subrayado es mío).

Y esta es, a nuestro juicio, la frase clave: (la literatura) “en la medida en que es imitación, imita, no la vida, sino el lenguaje; no los avatares del destino humano, sino las elisiones y el énfasis con que éstos nos son relatados por el actor humano”. No hay mejor caracterización de la narrativa en menos número de palabras -ni tampoco en más, hasta donde yo conozco. Es una definición, además, filosófica y no estética, es decir, que determina su objeto conceptualmente, y no mediante una bella y entusiasta paráfrasis. Porque si lo que la literatura imita es el lenguaje, y no la cosa referida por él, entonces muchos malentendidos de la crítica histórica occidental se aclaran. En primer lugar, se impugna todo realismo que pretende para la literatura una reproducción fotográfica del mundo sin tener en cuenta las condiciones que impone el hablante, que es el que, a través de sus “énfasis y elisiones”, crea un “alboroto” en torno a un asunto y obvia el resto. En segundo lugar, se pone bajo sospecha teórica también al romanticismo, que, al contrario, ha cargado las tintas en el respecto de la subjetividad del agente narrativo, sin tener en cuenta que, al fin y al cabo, de lo que fundamentalmente versa su discurso no puede ser otra cosa que del mundo, aunque mediado por el lenguaje. Y, por último, se echa tierra también sobre el clasicismo, puesto que el lenguaje con que los hombres nos relatamos “los avatares del destino humano” tiene una función prioritariamente comunicativa, y, por tanto, no puede fácilmente ser reducido a prescripciones racionales, sean basadas en la naturaleza o sea en las leyes del entendimiento humano.

También con esta definición por delante se hacen problemáticas otras distinciones eruditas, como aquella de Walter Ong y Ernst Havelock que pretende discriminar entre cultura oral y cultura escrita. Es cierto que muchas culturas no conocen o no han conocido el libro, y, así, como dice Amadouy Hampaté Bâ, “cuando en África muere un anciano, arde toda una biblioteca”. Y es seguramente cierto también que, según esta vez Michel Foucault, “se puede decir, si quieren, que la literatura comienza el día en que algo que podría llamarse el volumen del libro sustituye al espacio de la retórica”, de modo que la filología existe más para analizar y fijar las Catilinarias de Cicerón en cuanto texto que para extraer de ellas lecciones contemporáneas de oratoria. Pero esta diferencia es ella misma cultural -como lo es la existencia del saber filológico-, y no dependiente de la naturaleza de las cosas, donde no opera de modo drástico: la narración, en cuanto imitación reglada de la comunicación humana, lo mismo fluye oralmente que por escrito (el hexámetro del cantor homérico tanto como los tópicos de la novela caballeresca).

R.L. Stevenson. La crítica, desde el mismo Henry James hasta Jorge Luís Borges, le ha sido cada vez más favorable, y, aunque, hasta donde yo sé, Roland Barthes nunca lo menciona, según uno lo va descubriendo encuentra nuevos motivos para ello.

[1] Referido en Roland Barthes, la desaparición del cuerpo en la escritura, de Louis-Jean Calvet, Gedisa.

[2] A este respecto, ver sobre cada materia La condición postmoderna -informe sobre el saber de François Lyotard, en Cátedra Teorema, Si eres tan listo -la narrativa de los expertos en economía, Donald N. Mc Closkey, en Alianza, y La ciencia: abriendo la caja negra, de Steve Woolgar, en Anthropos.

[3] En Ensayos literarios, publicado por Hiperión. Stevenson no fue un teórico pero si un excelente ensayista, como se puede apreciar también en Virginibus puerisque y otros ensayos, editado en Alianza de Bolsillo.