La iglesia de Notre-Dame de París se incendió el 15 de abril de 2019, el 7 de diciembre de 2024 se reabre a los fieles y turistas de todo el mundo. La catedral renace espléndida de sus cenizas tras solamente cinco años de trabajos de restauración, una gran proeza técnica llevada a cabo gracias a un impulso inspirado en la historia, en el trabajo colectivo y fraternal de los constructores y compañeros medievales, aquellos que levantaron las inmensas catedrales góticas en toda la geografía de Europa. Notre-Dame, lugar emblemático del cristianismo, suelo sagrado por excelencia, resplandecía bajo una iluminación milagrosa, pareciera que la luz salía de la piedra en vez de recibirla. Entre los invitados de honor, los bomberos, carpinteros, escultores, artesanos, talladores de piedra, vidrieros, una cuarentena de monarcas, jefes de Estado y presidentes de gobierno. Entre los invitados, los mecenas que habían posibilitado la obra con aportaciones millonarias. Y entre ellos ningún representante del Reino de España debido a la torpeza, a la ignorancia o a la mala fe de sus ministros, gentes miopes incapaces de estar a la altura de un acontecimiento histórico de este calibre. Una ceremonia religiosa devenida un gran show mediático como solo los franceses saben hacer, millones de telespectadores se suman por Mundovisión. Se abre el telón.

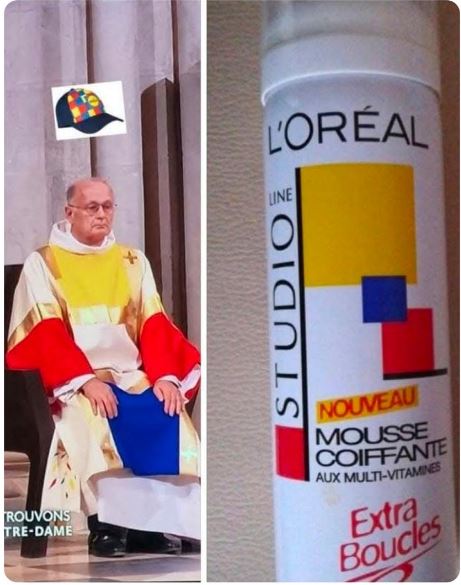

La comidilla de la prensa del día siguiente giró en torno a cuestiones estéticas. Durante la ceremonia de reapertura, los clérigos iban vestidos con ropas litúrgicas diseñadas especialmente para la ocasión por alguien que se ocupa desde hace años del diseño de las vestimentas sagradas. Cuando los vi en televisión me causó risa por lo simplones que parecían los curas, como si se hubieran vestido para ir a una fiesta de carnaval sin tener presupuesto para ello. Un poco como el resultado de los trabajos manuales de un taller de una escuela primaria. Obviamente no he sido el único en pensar así y al día siguiente aparecieron los primeros memes burlándose de la “genialidad” del diseñador.

Notre-Dame refulgía gracias a los trabajos de iluminación encargados a una empresa belga. Pero las críticas del día siguiente subrayaban al mismo tiempo que la nueva luz había matado la luz tamizada original, una penumbra que creaba la atmósfera proclive a la plegaria y a la contemplación, era una iluminación fría, casi de clínica. Traduzco las ideas:

“La luz y el mobiliario litúrgico recuerdan a un museo de Arte Moderno y el nuevo altar, concebido en un estilo minimalista, casi despersonalizado, desnaturaliza la esencia misma del lugar, evoca una sala de banquete diplomático más que la mesa de la Última Cena. Un relicario ostentoso guarda ahora la santa corona de espinas. Lo espiritual ha desaparecido por completo traicionando la esencia misma de la catedral convertida en un decorado para acoger celebridades y políticos más que en un refugio para el rezo. Notre-Dame no es solamente un monumento histórico, es el símbolo de la grandeza de la fe cristiana de Francia. Lo que debería haber sido un momento de recogimiento y santificación es una representación teatral y artificiosa donde lo sagrado ha sido relegado a un nivel accesorio”.

Quizás se encuentra aquí la razón por la cual el Papa Francisco no ha querido estar presente en esta reapertura laica con lentejuelas y cantantes pop. Se imaginaba lo peor y prefirió ir a Córcega a recorrer las modestas iglesias franciscanas de la isla.

Y aparecieron los eclesiásticos. Su desfile fue sorprendente, su andar parsimonioso en fila india, con sus casullas, capas, estolas, dalmáticas y mitras, provocaron sordos murmullos de sorpresa e incredulidad entre los asistentes. Ciertamente no estaban muy lejos del ridículo y los detractores no carecen de razones. Las referencias a los colores puros y composiciones ortogonales de Mondrian fue la primera referencia que me vino a la cabeza, a la que se fueron sumando otras asociaciones formales con la paleta de colores de moda presentes productos de consumo como L’Oreal, el cubo Rubik o los colores de Google Chrome.

Y luego venían a la mente otras nociones complementarias más favorables, propias de mentes abiertas y vanguardistas: aquello era lúdico, pop, festivo, depurado, de un minimalismo chillón que mostraba la apertura de la iglesia al mundo siglo XXI, con una imagen de marca “joven”, atrevida y en la ola. Una operación de rebranding dirán algunos.

La Tribune Chrétienne se lamenta de que “la vestimenta litúrgica haya sido relegada a una moda pasajera alejada del simbolismo y la belleza que deben caracterizarla, ya que no son simples vestimentas sino símbolos visibles de la gloria divina que deben reflejar la dignidad y grandeza de un acto sagrado y trascendente como es el sacrificio de la misa”.

Al lector español nada les dirá el nombre de Jean-Charles de Castelbajac, a lo mejor piensan que es un joven y acelerado modisto explosivo, pero no, se trata de un creador de 75 años que se declara ferviente católico, conocido sobre todo por haber sido el director artístico de una marca de ropa, Benetton, que tuvo sus horas de gloria en el pasado. Los artistas han aprendido a argumentar sus propuestas plásticas. El autor, en este caso, declara haber querido mezclar cultura popular y religión con un discurso sobrio e inspirado por la luz de las vidrieras de Notre-Dame. “He querido utilizar el arte como cimiento de la fe”, dice. El colorama de Castelbajac acude al simbolismo de los colores en la tradición cristiana, así, el rojo alude a la sangre de Cristo y a los mártires, al sacrificio y a la expiación; el azul a la Asunción de la Virgen María, y hoy al agua y a la diócesis parisina; el verde alude a la renovación anual de la vegetación y simboliza la esperanza en la resurrección de Cristo, y el amarillo y el oro son la luz divina.

Lo más interesante, y merece ser subrayado, es que el encargo lo hizo el propio arzobispo de París hace dos años, dando muestras de un gran atrevimiento al reformular de una manera inesperada, original y desafiante el arte sacro del siglo XXI, asumiendo el torrente críticas que esa decisión provocaría en sus propias filas. Por eso es paradójico que los periódicos católicos sean los primeros en reprobar sin medias tintas la propuesta de Castelbajac y se distancian de la decisión del arzobispo que ha elegido al artista. “La apuesta estética de Castelbajac hace pensar más bien en una obra de teatro o un desfile de moda que una ropa sacerdotal, los colores chillones desgarran la profundidad que se esperan de un vestido litúrgico, no expresan la grandeza divina ni elevan el alma hacia el cielo, son una desfiguración de lo sagrado”.

Viene la segunda parte: cuando cierro los ojos veo más allá.

Como no puede ser de otra manera, muchas obras se vuelven interesantes cuando se descubren con el intelecto más bien que con los ojos. La mente traspasa su corporeidad y coloca a la materia en otra dimensión, es un tamiz que nos ayuda a ser más comprensivos e indulgentes. Es el segundo check-out de verificación antes de emitir un juicio. Jean-Charles de Castelbajac fue uno de aquellos que revoluciono los códigos de la alta costura de los años ochenta, y algunos de los que se han reído de sus modelos litúrgicos, aquellos que hablaban de “curas disfrazadas de caramelos” o de “clérigos googlelizados” son los mismos que, al tener la información de su biografía, se muestran más conciliadores cuando se enteran de que ha vestido a Diana Ross, Madonna, Beyoncé y Lady Gaga.

- ¡Ah bueno, si es así! respeto.

Claro que tampoco la tosquedad del báculo del arzobispo aguanta la comparación con los báculos serpentiformes góticos. Si es eso lo que va a ir al museo catedralicio de Notre-Dame para las generaciones futuras estamos enviando una señal que va a desnortar a los futuros visitantes, o a informarles sobre lo desnortados que estábamos nosotros en esta época.

Decir de los nuevos objetos litúrgicos que son bellos es una mentira piadosa, se les puede adjetivar de otras maneras: propuesta vanguardista, novedosa, audaz, festiva, todo lo que queramos, pero no bellos. La gravedad del acto hubiera requerido otro vocabulario, pero claro, volvemos a lo de siempre, a la paradoja de Voltaire: “Preguntad a una rana lo que es la belleza y ella os contestará “otra rana”.

Hoy hemos llegado a un punto en que la obra de arte se desinteresa por la belleza. La obra es arte por decreto. Pero no cualquiera puede decretarlo, solo los artistas, y para serlo no se necesita afortunadamente ni título, ni diploma, ni experiencia, ni saber utilizar los pinceles, preparar un lienzo, mezclar los pigmentos, utilizar el escoplo, el buen saber hacer técnico, el dominio artesanal de los materiales y la garantía de perennidad.

Hace ya muchos años que nadie sabe a ciencia cierta lo que es arte y lo que no lo es. Antes quien tenía esa responsabilidad eran los críticos, luego han sido los propios artistas decretando que cualquier cosa que ellos produzcan o propongan, ya sea idea o materia, actividad u operación, era arte (body art, land art, arte povera, conceptual, minimalista), hemos normalizado que un acto político se califique como performance artística. Por ejemplo, dejar caer una vasija china al suelo (Ai Weiwei)es un acto que hoy tiene lugar en un museo. De manera que críticos, artistas y museos han hecho creer que todo aquello que un artista hace o expone en ese recinto se convierte en arte automáticamente.

Es así como llegamos a que un artista americano que se filma con su sombrero de cowboy y sus mangas remangadas mientras clava los postes de una alambrada, igual que lo haría cualquier ranchero, sea un objeto museable. El artista propone la acción como “obra de arte” puesto que él es “Artista” y eso es suficiente garantía para etiquetar la calidad de su obra. Vi el vídeo en el Museo de Arte Contemporáneo de Luxemburgo y es desconcertante. Ese tipo de obras envejecen muy mal. En la misma sala del mismo museo paso por delante de pequeños monitores en blanco y negro sin apenas detenerme, por casualidad descubro que se trata de una obra de Marina Abramovic, la performancer que recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes (2021) y a la que dediqué un extenso artículo en esta misma revista. Menos mal que tenía información sobre la artista.

El público está muy perdido y muy huérfano ante estas obras que provocan tanta perplejidad si solo entran por los ojos. El público se mueve por terrenos esponjosos si no tiene un zócalo mental intelectualizado sobre el que construir una explicación que de valor a la obra. No debemos dejar el peso de nuestro juicio exclusivamente a la mirada. No sería justo. La mirada sirve para reconocer la belleza pero eso no es hoy es suficiente para calificar un objeto de artístico, debemos movilizar otros órganos puesto que hay obras que son feas, simples o desagradables, por delante de las cuales podemos pasar sin pestañear, ignorándolas cándidamente.

Conversación en el Museo

- !Mira! un Miró.

- Sí, pero eso lo hace igual mi sobrino de ocho años.

- Si tu coges una piedra en la playa es una piedra, si Miró coge una piedra en la playa, es un Miró.

Como en la ceremonia de reapertura de Notre-Dame, el público puede desatarse en opiniones que van de la admiración a la burla. Unos aplauden la audacia del artista, otros lamentan que se les toma el pelo, como Francisco. Algunos se ponen en manos del crítico y confían en su opinión de experto, aunque de mala gana.

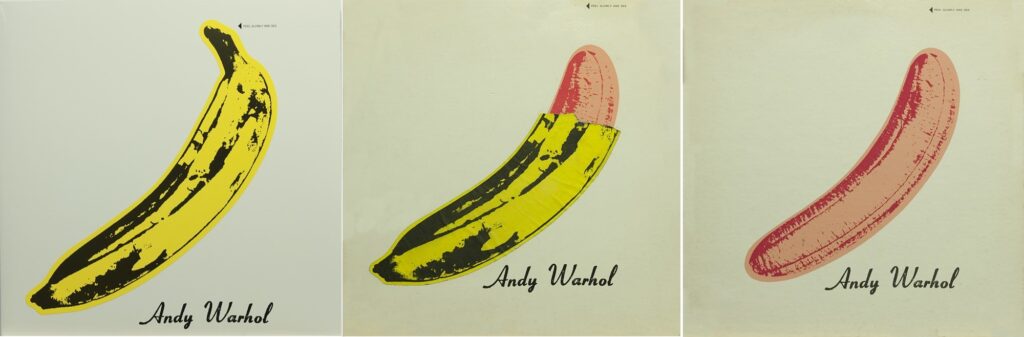

Entonces, la figura del crítico o del experto ha perdido parte de su importancia en la atribución de valor a una obra de arte, ahora no es el crítico, ni siquiera el museo, sino el mercado quien ha usurpado este papel. En buena ley, cualquier persona razonable no puede sino arquear asombrado las cejas ante la vista del plátano pegado a una pared con una cinta de carrocero, vendido recientemente en Sotheby’s. El plátano “Comedian” (2019), del artista conceptual italiano Maurizio Cattelan, sorprendió a todo el mundo cuando lo compró el Museo Guggeheim de Nueva York por 150.000 dólares. Ahora se ha vendido por 5,2 millones de dólares (noviembre de 2024). Originalmente iba a ser una escultura. Lo explica el artista: “Llevaba la fruta conmigo en cada viaje y la ponía en la habitación del hotel para inspirarme. Hice varios intentos, primero en resina, luego en bronce, luego en bronce pintado, antes de volver a la idea inicial de un plátano de verdad”. El comprador es el fundador de una plataforma de criptomonedas, y la idea es comerse el plátano para “conocer una experiencia artística única y encontrar su lugar en la historia del arte y de la cultura popular”. No citaré su nombre.

Lo que ha comprado el cliente vanidoso no es ni siquiera el objeto sino la idea, el discurso y la promesa de revalorización. El Comedian, es una obra de arte porque su autor así lo determina y porque el mercado la ensalza al séptimo cielo. Con el plátano y la cinta adhesiva todo comprador recibe un manual de instrucciones sobre cómo sustituir la fruta cuando se echa a perder, imagino que ese manual de instrucciones incluye la longitud de la cinta y el ángulo de inclinación del plátano, como si fueran datos esenciales para la comprensión de la obra. Estamos en un medio tan pervertido que me pregunto adonde se ha relegado la razón. Si yo ejerciera de crítico podría inventarme, como un buen sofista o un buen mercenario, un envoltorio teórico para justificar el valor de cualquier obra.

Por ejemplo, en el caso de las casullas de Notre-Dame podría decir a su favor que son de una simplicidad evangélica, acorde a la sencillez de los primeros pescadores que acompañaron a Cristo, ¡y así…! En lo que respecta al plátano diría que tal obra es el equivalente del cuadrado blanco sobre fondo blanco de Malevich que ya condujo la pintura a un desierto (1918). Es como el plátano de Andy Warhol llevado a la tridimensionalidad (1966). El Comedian prolonga la corriente en la que se inscribe el balón en suspensión en una pecera de Jeff Koons (1985). Es un ejemplo máximo de minimalismo que habla de lo efímero de la naturaleza y de la podredumbre de lo vivo, etc.

En el arte contemporáneo ha habido una puja por la originalidad, una carrera alocada al ritmo del martilleo publicitario donde la belleza entendida a la manera albertiana como proporción y armonía de formas, sonidos o colores carece de importancia. Una corriente invasora del arte ha priorizado los principios de excentricidad y extravagancia. Estos principios no son malos en sí, al contrario, son necesarios y la historia del arte está llena de ejemplos fantásticos, del dadaísmo a Dalí, pero ganarían si no fueran a veces tan simplistas, productos de fantasías infantiles o de originalidad a todo precio. Tampoco hay que disfrazar de arte lo que es activismo político (el ninot de Franco en un frigorífico). Bansky sí.

Vayamos con la música a otra parte. Volvamos a Notre-Dame. El gran órgano de tubos de plomo, alto como un edificio de tres pisos, se salvó milagrosamente de las llamas, pero quedó inutilizado debido a la enorme cantidad de cenizas que se depositaron sobre sus más de ocho mil piezas, de manera que tuvo que ser desmontado y limpiado minuciosamente.

En la ceremonia, el organista tecleó durante unos minutos interminables unos sonidos estridentes arrítmicos y molestos para el tímpano de un ser humano. Es la primera vez que coincidí en algo con Donald Trump, que se preguntaba extrañado qué ocurría y levantaba la cabeza con un gesto interrogante. No era música el sonido que salía chirriando por los tubos inundando de ruido la nave catedralicia, yo pensé que se debía a un problema técnico en la transmisión televisiva que tardaron unos minutos en solucionar. Pero no era eso. Se trataba de una improvisación del organista con el fin de recrear en el público un sentimiento de caos y de destrucción semejante al dolor sufrido por la catedral durante su incendio devastador.

Si plantamos bien el zócalo intelectual necesario podemos aceptar hasta la cacofonía, porque al igual que para un electrodoméstico necesitamos el manual de instrucciones, para comprender una obra necesitamos las claves interpretativas que le den sentido. En este caso se encontraban en una ceremonia medieval conocida como “el despertar del órgano”. Como si despertara a alguien que duerme, el arzobispo bendice el instrumento con incienso y agua bendita y luego se dirige hacia él con ocho frases rituales, a cada una de ellas el órgano “responde” musicalmente para describirla, como un eco emocional, siendo la tonalidad y la armonía musical diferente para cada una de las frases de intercesión. Ese día había cuatro organistas y cada uno ejecutó dos respuestas. Alguno de ellos quiso mostrar el derrumbe del día del incendio. En el ceremonial, el organista no puede disponer de una partitura, si no no existe improvisación, debe inspirarse en el momento que se está viviendo, según lo que él es capaz de percibir, es receptivo a lo que le rodea, al fervor de los presentes, a una iluminación concreta, quizás a un olor de incienso, quizás a un silencio más o menos grave, son los parámetros que van a decidir su manera de tocar. Por eso no hay búsqueda de la armonía ni de la belleza, pero es una experiencia sensorial, artística y para algunos mística. Una explicación previa por parte del comentarista de la televisión habría sofocado las críticas al día siguiente en la prensa.

El tercer elemento de polémica han sido las vidrieras, seis vidrieras en las capillas laterales que van a ser reemplazadas por obras contemporáneas a pesar de que no sufrieron daños. Algunos culpan al presidente francés de vanidad por querer dejar su impronta en la reconstrucción, pero eso es algo que se hace habitualmente en los procesos de restauración, como el caso del astronauta en la puerta norte de la catedral de Salamanca (1992), un delicioso ejemplo de la iniciativa del maestro cantero.

Estas intervenciones son la prerrogativa del artista que, valiéndose de su libertad creadora, deja una marca en la piedra, un marchamo cronológico como testimonio de su paso.

¿Por qué no renovar las seis vidrieras que datan a su vez de la intervención de Viollet-le-Duc, el genial padre del neogótico que tantas libertades se tomó con los edificios que restauraba? No creo que se ofuscara por ello puesto que él mismo actuó de idéntica manera en numerosas ocasiones, en particular en Notre-Dame, donde creó entre tantísimas cosas, algunas de las gárgolas y las quimeras que vigilan hoy los techos de París y que las guías turísticas han convertido en iconos perpetuos de la ciudad.

En su Diccionario razonado (1854-1868) escribe que “restaurar un edificio no es mantenerlo, repararlo o reconstruirlo, sino devolverlo a un estado completo que quizá nunca haya existido con anterioridad”. Siguiendo este principio y su visión sobre la estética gótica medieval, junto a la influencia del cientifismo de su época, hizo un poco lo que quiso en Notre-Dame e incorporó con gran libertad elementos compositivos, arquitectónicos y decorativos productos de su imaginación durante las obras de restauración del siglo XIX, no dudando en reemplazar la antigua flecha sobre el transepto por otra mucho más alta, en roble, cubierta de plomo, la misma que con sus 750 toneladas colapsó en el incendio del 15 de abril de 2019.

Miren este excelente vídeo sobre el proceso de restauración de Notre-Dame de París.