Hay una imagen del filósofo -del natural, del investigador dedicado a una comprensión holística de la realidad- muy extendida en occidente: la del pensador entendido como una suerte de escritor de tono elevado, una especie de recolector de saberes (que es la tarea del historiador de la filosofía, no del filósofo natural) que repite, casi como un loro estocástico, lo aprendido en sus estudios superiores. De esta manera, la noción de “conocimiento” y de “investigación” se han reducido a un meme y, con ellas, a la propia ciencia con la que se intenta sustituir a la Filosofía como disciplina que reúne la capacidad para conocer la realidad. Salvo las ciencias naturales, que no dejan de ser “filosofía discreta”, es decir, limitada a unos axiomas que dibujan, en consecuencia, sus límites gnoseológicos, a cualquier cosa que aparente metodismo se le intenta llamar “ciencia”. Obviamente, no es así. Así no funcionan las estrategias del conocimiento. De esto no va el estudio de la realidad.

Los filósofos naturales, en cambio, lo somos, primero, por accidente y, después, por esfuerzo. Nacemos con una predisposición a la reflexión casi obsesiva que nos conduce a algo más que hacernos preguntas, dar el paso de ofrecernos respuestas a nosotros mismos. Pero no cualquier respuesta, sino una real, que se corresponda con la realidad hasta su más recóndita expresión. Los filósofos naturales nos curtimos satisfaciendo esta necesidad, que para el resto de la humanidad resultaría profundamente enfermiza, con paciencia y trabajo continuo, desarrollando mecanismos y métodos más o menos intuitivos, más o menos fruto del propio conocimiento. Es un trabajo constante, del primer hálito al último suspiro, con investigaciones que pueden durar desde semanas a años muy tranquilamente.

I

Contexto

Y, claro está, el filósofo natural necesita soledad. La tendencia europea al gregarismo, de origen heleno, posee una fértil ambivalencia que explica por sí misma por qué nuestro pensamiento está íntimamente vinculado con lo útil y la razón de que la filosofía discreta, es decir, las ciencias, que son eminentemente prácticas, sean las grandes beneficiadas, por fortuna para nuestra especie, en la mitad de la medida de lo que voy a contar. El motivo es que decir “occidente” equivale a describirlo como el “reino de la palabra”: el filósofo natural piensa en soledad y materializa sus resultados en juicio ajeno. No es necesariamente el mejor camino para generar conocimiento, pero sí para sesgar hacia la utilidad. A fin de cuentas, si le cuentas a un minero tus investigaciones sobre los silicatos, lo que le va a interesar es cómo se aplican para extraer mejor de la roca. Sin embargo, este camino es el inverso que el que sucedió en India, y digo bien, India, porque, así como Mesopotamia es, por ahora, la cuna civilizatoria más antigua, su siguientes son Egipto e India en direcciones hacia Europa y Asia, respectivamente. Allí, la cosmología de los antiguos invasores arios hace unos cinco mil años transformó un proto-Valhala (la referencia es bastante exacta, ya que los arios y sus descendientes se mezclaron con población nativa desde India hasta Escandinavia y el Mediterráneo, incluyendo el actual Irán, aryanam o “tierra de los nobles”, porque arii parecía significar “noble”, bien porque los pueblos conquistados asumieron el rol de las nuevas élites, bien porque ellos mismos se sentían como los ungidos y superiores a sus semejantes dominados) en un ciclo sin fin de reencarnaciones, una espiral que succiona a los entes y los arrastra hacia una casi eterna encarnación, el samsara primigenio, que se nutre del desacierto de la persona.

Esta noción filosófico-religiosa elevó la cuestión de la angustia vital a una angustia espiritual. El ser o atman necesita salir del ciclo y reencontrarse con lo absoluto o brahman. Lo absoluto es una consecuencia lógica que no parece provenir de los indoarios: si el mundo está dividido en esencias cognoscibles, ha de existir un algo absoluto de donde emanen, porque una verdad incómoda es que es imposible lógica y empíricamente que una cosa que no posee en su naturaleza darse su existencia se la de. Por ejemplo, la vida biológica, tal y como la conocemos en la Tierra, se rige por este principio: se necesita de una estructura biológica ya existente para crear otra, desde la división celular hasta la parasitación que permita una replicación forzada. De este hecho ya se dieron cuenta los antiguos en todas las grandes civilizaciones. La diferencia es que, en India o China (taoísmo, probablemente influenciado en su origen por el pensamiento védico y yóguico), supieron separar a Dios ser de Dios fuente. De los miles de detalles interesantes que podría comentar sobre las conclusiones más o menos profundas que ha conllevado esta separación de nociones de la misma esencia de lo divino en el pensamiento oriental (y esquivo el hebreo: es capítulo aparte) me quedo con una, la mirada epistémica.

II

El camino positivo y el negativo

Uno de los grandes historiadores de la filosofía china, ya difunto, Feng Youlan, acertó, a mi juicio, al describir el enfoque europeo como “positivo” y el asiático como “negativo”. En realidad, y revisando mentalmente mi propia epistemología según escribo estas líneas, no existe ni uno ni otro, sólo son dos manifestaciones de un mismo proceso. Pero, para comprender de qué iban y van en Oriente, sirve, y muy precisamente. El pensamiento de herencia griega es “positivo” porque se apoya en la palabra. El valor de las ideas depende, en Occidente, de nuestra capacidad para aceptarlas colectivamente muy por encima de su certeza. Las ideas, por tanto, se desarrollan en soledad y se aceptan en comunidad. No es casual que artes como la oratoria, la dialéctica o el estudio de la lógica hayan tenido en nuestras latitudes una mayor investigación. Necesitamos de la palabra para convencer de la verdad y de la mentira. Pero esta puesta en común tiene un problema, una pata agujereada por miles de años de carcoma: en un mundo idílico donde todos los intervinientes tuviesen el mismo grado de capacidad reflexiva y, por tanto, de conciencia sobre el objeto a debatir, la puesta en común sería dichosa y enriquecedora. Ocurre, en cambio, que el mundo real no es así, y el filósofo natural, como rara avis estadística que es, se encuentra con la necesidad de reducir el pensamiento o dejarlo muerto como legado inútil hasta que las futuras generaciones sean capaces de comprender para discernir sus aciertos o equívocos. Esta reducción se enfoca al utilitarismo y a la practicidad. El camino positivo, mayoritariamente deductivo, proviene de este contexto. En Oriente, la vía es “negativa”: no había un sentido de la comunidad que necesitase aprobar o rechazar las propuestas ajenas. El filósofo natural piensa en soledad y desarrolla su conocimiento o burricie en soledad, o cuasi soledad, si tenemos en cuenta al discipulado. Visto desde fuera, su saber es un no-saber, un conocimiento inútil para el resto. Es como si Einstein hubiese desarrollado la Relatividad y se la guardase únicamente para sí y para quienes le quisieran escuchar. Además, para resolver el problema de la relación entre el ser que busca reunirse con lo absoluto y el samsara había que escrudiñar más allá de los sentidos y de la apariencia. En época de Zoroastro (s. VI a.C.) aún se tomaba el soma en un lazo evidente con el común chamanismo animista de los pueblos prehistóricos. El soma como narcótico se reconvirtió en la meditación, con efectos disociativos semejantes. Las técnicas yóguicas y taoístas crecieron por ese camino. La mirada interior al ser y al ser absoluto que todo lo gobierna desde la existencia de cada cosa particular se convirtieron en la prioridad. Hubo ciencia en India y China, y no precisamente poca, pero tuvo un impacto marginal en una sociedad donde los pobres necesitaban sobrevivir y los eruditos querían atesorar los principios del orden del cosmos, inaccesibles, a priori, desde los sentidos físicos. Los grandes avances meditabundos se nutren del silencio en su expresión, que sólo se manifiesta cuando resulta una verdad muy bien estudiada y difícil de refutar.

Un laboratorio magnífico del pensamiento universal fue el chanismo, la mezcla entre el budismo que fue introduciéndose tímidamente en China, el Mahayana, y el taoísmo autóctono. El silencio gobernaron los templos, convertidos en templos del saber. El objetivo era experimentar con la suspensión del juicio y, más aún, con la supresión de los sentidos físicos. Sin llegar al extremo propuesto por la corriente quietista (la meditación como un dejar-de-ser entendiendo la vida sensorial como “muerte” y la muerte orgánica como “vida”, no en tanto liberación, sino en la medida en que el espíritu huye de las apariencias sensoriales y se reúne con el Tao innominal o la vacuidad de la que todo emana), los chanistas o zen buscaban experimentar la budeidad a través de esa indagación profunda, constante y reiterada. En el siglo VIII, un monje, Huineng, Sexto Patriarca chan, se percató de un detalle que podemos observar y matematizar: los saltos en el conocimiento no son el resultado de un trabajo constante, sino que la información se mueve en paquetes. Esto ya lo sabemos hoy a través de la mecánica cuántica, pero lo que Huineng quería decir es que, epistémicamente hablando, el conocimiento se nutre de reflexión, perseverancia y paciencia. Es un puzle que rara vez se completa rellenándolo pieza por pieza. Lo normal es que se comience atesorando cierto saber y luego se produzca un estancamiento. Cuando el pensador cree que es imposible colocar las pocas piezas que le faltan, aquellos detalles que se le escapan, un día, al repetir el proceso, lo siente. Percibe cómo se ordena el puzle, y lo termina. A esta súbita descarga de información (o llamémosla como queramos) la denominó iluminación instantánea, y es una experiencia que nos es muy común a los filósofos naturales: sea por cansancio mental o porque demos con una clave desenfocada en nuestros anteriores intentos, lo cierto es que no es infrecuente que completemos un grado de saber en un momento dado, de forma espontánea. Hasta a Arquímedes le sucedió. Ya saben, el famoso eureka o ¡lo encontré!

III

La importancia del Dhammapada

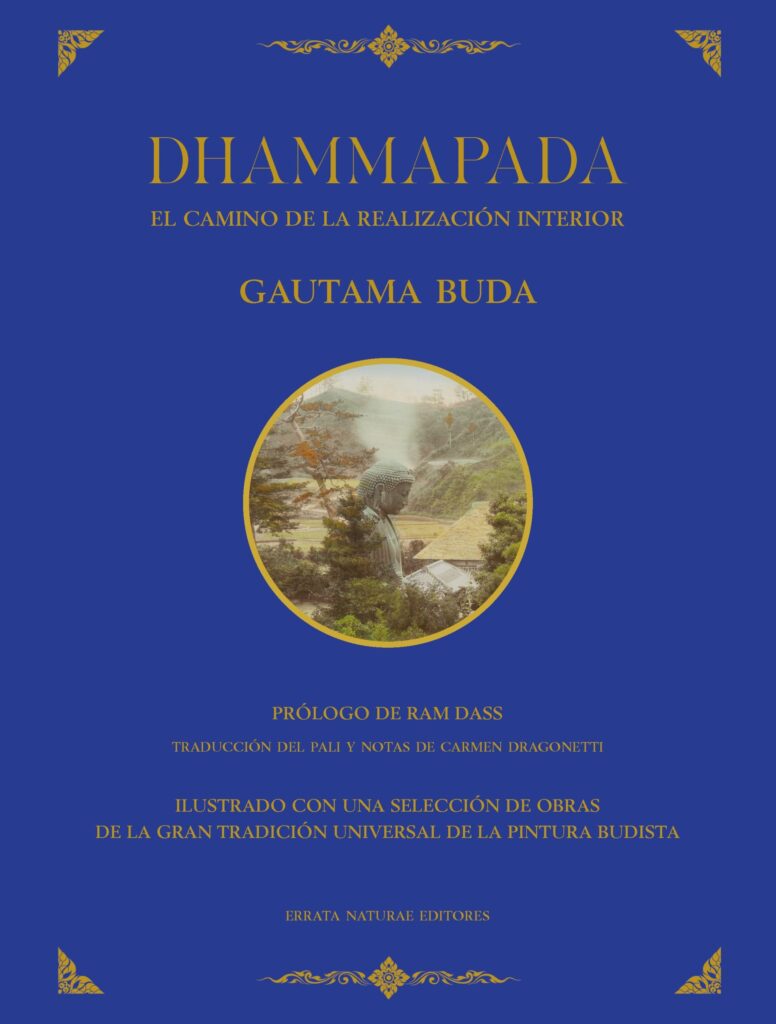

Toda esta explicación es para ofrecer al lector que haya llegado hasta estas líneas un brevísimo fundamento de qué es el Dhammapada, una recopilación de aforismos reunidos después de la muerte del Buda Gautama por sus continuadores. Como sucede con Sócrates, casi todo lo que nos ha llegado de Buda es de oídas y, en casi todo el corpus, adulterado por las intervenciones de eruditos posteriores. Pero la esencia que transmitió el Iluminado está en compilaciones como esta, que forma parte del Canon Pali.

El Dhammapada, que me atrevo a traducir muy libremente como “susurros acerca el Dhamma” es un libro muy de sabiduría, en tanto de ofrecer aforismos para ayudar a saber vivir. Su valor reside en su capacidad práctica. Dhamma hace referencia a la virtud que permite al sujeto salir del ciclo de reencarnaciones. Pada es una voz polisémica que equivale a “senda”, “camino” e incluso “verso”. De ahí mi traducción, donde los cuatrocientos veintitrés versos que componen este libro en sus veintiséis capítulos persiguen ofrecer una serie de consejos o “susurros”, en forma de etéreos pasos, en la senda hacia la adquisición del Dhamma que libere a la consciencia del prácticamente de los tropiezos que le reconducen a la reencarnación, al menos, desde la experiencia y perspectiva del Buda.

Según la tradición, la recopilación atesora pequeños destellos de iluminación que el Buda Gautama fue ofreciendo a sus acompañantes y discípulos, quienes los recogieron con el fervor debido. Hay multitud de aspectos enriquecedores sobre cuestiones relacionadas con la naturaleza, el trato hacia los animales y hacia nuestros semejantes, además de multitud de cuestiones éticas. No se trata de una recopilación analítica (que sería un camino positivo), sino de una recopilación de hechos analizados, fruto más del camino negativo que del positivo. Invocan, por tanto, a la experiencia y a la práctica, además de a la reflexión.

Por su simplicidad de entendimiento y a modo de introducción a la ética budista, el Dhammapada se ha convertido en una de las obras canónicas más traducidas en Europa y en los Estados Unidos. El hecho de que sea una lectura de gran recorrido en nuestras latitudes no le resta valor. Como es habitual en la línea de pensamiento indo-asiática, siendo más valioso el silencio que la palabra, el trabajo individual posee un peso muy liviano en comparación con el legado común. Al estudiar a los pensadores orientales, lo más habitual es ser incapaz de distinguir dónde comienza el primer maestro que fundó una escuela o corriente y termina el último de sus discípulos, de quienes en su mayoría no ha quedado más nombre que su posición jerárquica. Este acontecimiento, a mi juicio, aún enriquece más el Dhammapada, en este caso. El lector no sólo se encuentra ante la sabiduría que ha podido atesorar de manera individual una persona en un contexto histórico y circunstancial determinado, sino que se trata del legado de un colectivo. Un legado censurado y ensalzado en el silencio de revisores, copistas y censores, en la supervivencia del paso de los siglos, las guerras y el esfuerzo de conservación en las grandes bibliotecas de los monasterios, en los que aún esperan miles de textos por traducir.

IV

Un problema llamado deseo

Pero más allá de todas estas cuestiones asumo el rico contenido del Dhammapada desde una perspectiva universalista. Las recomendaciones o aforismos que aparecen en esta obra constituyen un genuino legado de pensamiento, reflexión y sabiduría práctica. Varios ejemplos servirán al lector.

Un aspecto muy combatido por el budismo y las líneas epistémicas emanadas de la cosmovisión védica se encuentra el asunto del deseo. Como cuestión práctica, el deseo está muy bien tolerado en Occidente. Siempre he odiado esa terrible frase hecha de que “la libertad de uno termina donde comienza la del otro”. Como modelo para enseñar las primeras letras a los asnos de un establo es magnífico, pero más allá de la simplicidad extrema, ¿acaso los seres humanos somos iguales más allá de nuestra condición humana? La respuesta que duele a ciertas ideologías y proyectos políticos es que no. No somos seres idénticos. Tampoco lo son nuestras circunstancias. Y las segundas dependen, además, del paso del tiempo y de la evolución mecánica de las interacciones de las cosas que existen. La consecuencia conjunta de que entidad y contexto sean diferentes en cada uno de nosotros y casi a cada instante implica que, obviamente, nos corresponden cosas y grados también diferentes. Si la cuestión de la justicia emana de la naturaleza de las cosas que existen y sus procesos, la cuestión de la libertad también lo hace, en consecuencia. El deseo, como conjunto de tendencias biológicas (instinto) e inclinaciones del ser en su naturaleza, no es absoluto, como tampoco lo es la voluntad. Dependen de nuestro nivel de consciencia de la realidad, esto es, de cuánto hemos comprendido circunstancias y procesos, y también a nosotros mismos. Así las cosas, lo que llamamos gusto representan inclinaciones primarias por correspondencia con la naturaleza de nuestra biología y de nuestro ser, y lo que consideramos criterio no es más que la validación, bien según el canon moral de una sociedad o grupo de convivencia, bien desde el análisis de la realidad, este último proceso, el raro, el privilegiado, pero también el único valioso y con sentido universal. El deseo, por tanto, es una mezcolanza de tendencias ontológicas y mecánicas, exposición a las circunstancias y visión del mundo adquirida que dista demasiado de constituir algo que deba permanecer puro e impasible.

A diferencia de Freud y de posteriores indagaciones del comportamiento humano, Buda participa de una visión, a mi juicio, más clara en tanto a más realista sobre la naturaleza de nuestra especie. Como los filósofos de la línea socrática, la virtud puede entrenarse desde su reconocimiento. Habrá quien afirme que mi pensamiento bebe de estas fuentes, pero pensará mal, con fracaso en su conclusión: todos estos aspectos proceden de la naturaleza de las cosas, no de quien las mira y comprende. De ahí el eco a lo largo del tiempo, el asombro feliz al leer las cosas que nos validan (todos tenemos puntos débiles) y la reiteración más allá de la estructuración de los saberes de cada cual.

En el caso budista, la moral y la ética no son una. Buda y sus continuadores sabían que había una gran diferencia entre la moral, que es cambiante y fungible, y la cuestión ética, que es universal y reconocible mediante el pensamiento o, en este caso, mediante la renuncia al propio pensamiento. El camino epistémico importa en tanto se alcanza a la meta. Y, en efecto, pensar con dedicación monacal en la soledad propia de los filósofos naturales representa una suerte de meditación profunda muy particular.

Volviendo al deseo, la enajenación del ser humano de una vida contemplativa (sea activa o quietista) implican vivir preso de las apariencias, de un juicio casi siempre errado. No es ninguna exageración. Cuando a los niños se les enseñan los alimentos, las texturas, sabores, olores y proceso de cocina aprenden también a seleccionar con criterio qué platos son de su gusto. Una parte importante del desarrollo de un criterio culinario que cualquier padre o madre puede experimentar en este sencillo ejemplo tiene que ver con una reflexión mínima sobre el proceso en que unos ingredientes se transforman en el alimento que se ingiere. Entre mis amistades más estudiadas (ingenieros, físicos, doctores en algún campo, etc.) de mi edad, apenas yo y un par más de personas sabemos disfrutar cocinando. La experiencia común es la exposición a la cocina. Los otros tienen un gusto deficitario: los precocinados y la cocina italiana predominan sobre los guisos y las viandas trabajosas. Nunca probaron a cocinar, no escrudiñaron posibilidades. He ahí la diferencia.

V

Vacuidad y plenitud

¿Cómo desear el jamón de bellota si nunca has comprendido sus características? En ese ir más allá se encuentra el límite del deseo como fuerza motriz de la nada absoluta. Pero el deseo, además de no ser universal (puesto que no somos seres omniscientes), tiene otro problema: sitúa nuestra mirada en el exterior de nosotros mismos. Aquí intervengo yo con un destello de mi epistemología: una cosa es vivir desde nosotros mismos y otra a través de nosotros mismos. Con frecuencia, los seres humanos realizamos la segunda opción. Vivimos mecánicamente, conforme una visión del mundo adquirida, atravesando nuestra esencia y nuestras infinitas posibilidades, como si fuésemos vacuidad. En ese olvido peligroso de nosotros mismos, los seres humanos existimos como sombras, reducidos a siervos de un sistema, de un modelo, de una manera de entender el mundo que bien podría ser perfectamente cualquier otra imaginable. Sin embargo, se puede vivir desde nosotros mismos, enfocando primero la mirada no en la reacción, sino en la espera; no en la palabra, sino en el silencio; no en el deseo, sino en la conclusión del juicio sereno que es fruto del pensamiento. Así, aprendemos a ser plenamente en nosotros mismos y a abrazar, reconociéndola primero, nuestra naturaleza singular y única. A partir de esta alineación interior es fácil ahondar en el resto de las cosas, vivir una vida plena y con genuina plenitud.

De manera simétrica, el budismo entiende el deseo como consecuencia de lo que en mi filosofía es una vida a través de nosotros mismos. El deseo nos externaliza, nos limita y nos hace presos. Nos detiene. Porque la vida, si no es para vivirla desde nuestra plenitud existencial, carece automáticamente de sentido. De ahí surge la infelicidad. El deseo, que no es universal, nos aleja de nosotros mismos, de la esencia, nos instrumentaliza. Sin embargo, Buda no propone que el deseo se suprima o se reprima, sino que se transforme. Y para esa transformación hay que detener el ritmo del mundo que nos atraviesa. La meditación no es sólo indagación y conexión con el Todo; es, también, vaciado de creencias, de miradas sobre el mundo, de sistemas. Quien busca la iluminación conforme el sistema budista debe olvidar para recordar. Pero este recuerdo, la iluminación, no es seguro que se alcance. En la doctrina, se reconoce la capacidad potencial para alcanzar la budeidad a todos los seres, pero otra cosa muy distinta es lograrla. La plenitud budista implica el desprendimiento del yo, entendido como construcción y proyección mental (en Occidente diríamos ego), para fundirse en el Todo existente. No van desorientados los budistas, en este aspecto. A fin de cuentas, la imagen que proyectamos de nosotros mismos no es más que una expresión de nuestra verdadera naturaleza conforme unas circunstancias determinadas. Pero, para lograr ese vínculo de plenitud, el deseo debe ser abolido desde el pilar de la consciencia. Y un proceso para ello es la práctica de principios que los afortunados que han conseguido alcanzar ese estado de alineación con todo lo existente han formulado para quienes aspiran a lograr su resultado.

VI

Algunos padas

El Dhammapada se ofrece al lector universal (es decir, no necesariamente seguidor de la doctrina budista) como la enésima simplificación de cuestiones profundas sobre la naturaleza de las cosas. Es, como he dicho antes, un libro práctico donde se anima a practicar principios muy básicos de la ética. Y como la ética, a diferencia de la moral, es universal, encuentro en esta obra fundamental del Canon Pali una guía de agradable sabiduría.

Por ejemplo, en el capítulo dedicado al deseo o querer, precisamente, se pone en boca del Buda: “De lo que uno anhela, brota el dolor y también el miedo. Pero no existe dolor ni miedo para el que está libre de afecto o desafecto”. En otro momento, donde se abarca la gobernanza de uno mismo, está escrito un aforismo muy interesante, por verídico y por, desde el estudio de la moral, muy cristiano en la doctrina del perdón: “Aquel cuyas malas acciones quedaron sepultadas por las buenas, ese ilumina este mundo como la luna que se alzó sobre los nubarrones”. Bajo la mirada budista, no hay motivo para el perdón al no considerarse una deidad que ofrezca ese don, pero sí existe un equilibrio. Quien obró mal tiene la oportunidad de redimirse mirando hacia adelante, nunca hacia atrás. La mirada al futuro siempre se practica desde la bondad.

Pero aún voy a sumar un pasaje que me resulta fascinante. Hoy en día diríamos que es una democratización, mas hacerlo me parece un exabrupto. Dice Buda cuando habla de lo brahman: “Llamo brahmán al hombre que medita en soledad en los bosques, flaco y mugriento, con su cuerpo cubierto de harapos”. Y también: “Llamo brahmán al que deja caer los placeres como cae el agua desde la hoja de loto”. Aquí Buda señala la inmoralidad del sistema de castas (de hecho, en algunos pasajes lo hace directamente), pero también hace continua referencia a la capacidad de cualquier ser humano para alcanzar la iluminación. De nuevo, la renuncia a los agentes externalizantes (deseos, placeres, prejuicios, etc.) ensalza al aspirante a iluminado. Buda ofrece un camino y ni siquiera discute si es el único para alcanzar la plenitud del ser. No le hace falta. Probablemente, supo que no. También, que lo importante es desarrollar esa elevación interior.

VII

Errata Naturae y el Dhammapada

Aunque el Dhammapada ha sido traducido ampliamente en Occidente y no es precisamente uno de los textos más exóticos del budismo, me parece digno de agradecimiento el luminoso trabajo que realiza la editorial madrileña Errata Naturae al traer estas obras clásicas con la mayor elegancia. Digo bien, “elegancia”, porque la nueva edición del Dhammapada está ofrecida en tapa dura y una pulcritud estética que llaman la atención ya desde la primera toma de contacto física con el libro.

El trabajo, de suma belleza, alterna los distintos capítulos del texto original con pinturas budistas. No obstante, la edición cuenta con la traducción y las notas de la indóloga argentina Carmen Dragonetti, además de un, a mi juicio, interesante prólogo de Ram Dass. En otras palabras, Errata Naturae regresa a los escaparates libreros con una propuesta que los grandes grupos editoriales no se suelen atrever a publicar. Una obra editada con el máximo lujo, con materiales caros y un interior que, además de estar colmado de sabiduría, lo está también de saber hacer. El resultado es una edición que se disfruta doblemente.

Poco más puedo añadir, así, a vuelapluma, a una obra más que estudiada y por mejores especialistas que yo, que seguramente sea un eterno aprendiz de orientalista, por muchos conocimientos que siga atesorando a lo largo de los años. Sí diré algo al lector, y es que piense en su placer y en su biblioteca personal, que bien merecen curtirse más allá de los límites de su criterio actual. Y también le pido al lector, minoría resistente diezmada por el avance progresivo de la vida y de los años, que ponga en alza el valor del trabajo de editores independientes como quienes defienden semestre tras semestre un proyecto tan valioso como Errata Naturae.

España no ha sido precisamente el rincón de Europa más agraciado para la proliferación popular de obras de la cultura universal, muy en especial entre los siglos XIX y XX. Casi todas las traducciones han sido pésimas, traídas del francés, del inglés o del alemán, indirectas. De hecho, todavía nos falta tradición orientalista con eruditos que nos permitan una conexión directa más allá de los límites del orbe cultural occidental. En nuestro siglo, son pocos los sellos que apuestan por obras de minoría que son, precisamente, las que hacen que el trabajo de editar tenga sentido y no lo haga, como sucederá en un tiempo, una IA. Las obras minoritarias, descartadas en los datos contables, son un obsequio al acervo de nuestro país y de nuestra lengua. Obras que merecen ser leídas en masa antes que otras infinitamente más toscas, livianas y engalanadas, pero que, muy probablemente, sólo encontrarán hueco entre los lectores afines. Sin embargo, que existan ediciones valientes y de la más alta calidad como este Dhammapada de Errata Naturae significa que no es necesario recorrer sinuosas sendas de papel y tinta en bibliotecas universitarias para tener acceso a un nivel cultural de primer orden. Esta edición ofrece la más alta cultura al alcance de todo el mundo. Querido lector: le recomiendo esta obra perenne e inabarcable, y esta edición que contribuye, como tantas otras de editoriales maravillosas como Acantilado o Trotta, además de la mencionada Errata, a que usted, yo y cualquier hijo de vecino puedan dejar de lado la excusa de la mala suerte y la pobreza para justificar su ignorancia.

Nos encontramos en un momento crucial, ahora que el dominio del algoritmo y de la mediocridad adherida a su existencia van a colapsar de información naif todos nuestros sentidos físicos. Defendamos el trabajo de las editoriales que apuestan por la calidad y la universalidad, por lo nuevo y lo viejo. Defendamos una popularización de lo elevado para que nos haga más sublimes y nos alejen del simplismo moral, ético, estético y epistémico al que, desde ciertos ángulos de la sociedad, se nos trata de reducir, a sabios y a necios, a todos y a ninguno.