El Jeu de Paume en el viaje de novios a mediados de los ochenta, aquel Paris de alrededor de la Opera que olía a pan por las mañanas, con puestos de flores y frutas en las calles; los cuadros de Gaugin, Monet o Renoir que estaban allí entonces, la sensación de alegría que tuve paseándolo con la sensación de estar en el centro de un mundo precioso (en todos los sentidos de la palabra) que merecía la pena, de verdad, habitar. Ese museo de larga historia del que desconocía que fue el lugar donde los nazis acumularon los cuadros de “arte degenerado” confiscados a los judíos que tanto decían detestar, donde algunos los disfrutaban y otros hacían negocios con ellos o simplemente los robaban para su propia colección, como hizo Goering que lo visitó, a menudo, bajo la ocupación.

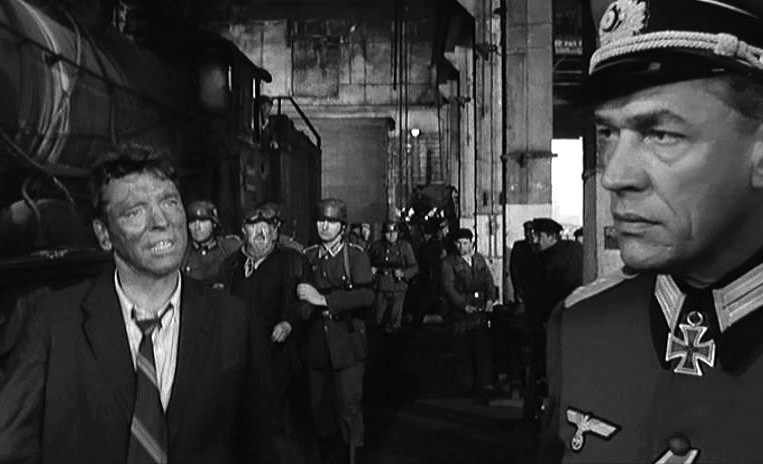

El coronel Franz von Waldhein (magníficamente interpretado por Paul Scofield) su director durante la guerra, parece estar despidiéndose de los cuadros que ha custodiado durante cuatro años. Es el 2 de agosto de 1944 y París ya ha sido declarada ciudad abierta. Enciende luces poco a poco, se detiene con mirada melancólica en algunos de ellos. Cuando está ante un Gauguin aparece la Señorita Vilard, la conservadora del museo (inspirada en la figura de Rose Valland), que le agradece su sensibilidad a pesar de las ideas sobre el arte que dice profesar por su ideología y el que la haya dejado seguir trabajando durante esos cuatro años cuando hubiera podido despedirla. Por un momento parece que la cultura ha podido salvar un abismo entre dos personas y también trascender un uniforme que se ha convertido en el símbolo de la barbarie en todo el mundo. Pero este ámbito casi intimo se rompe de pronto cuando entran bruscamente algunos soldados. Vienen a llevarse los cuadros a Alemania porque el coronel los sabe muy valiosos en todos los sentidos y parece estar obsesionado con ellos. Tiene pensado llevarlos a Berlín en tren y, a partir de ese momento, hará todo lo posible por conseguirlo a pesar de que sus superiores tienen otras prioridades, de trasporte de hombres y armas, ya en plena retirada.

Esa esperanza ingenua de que hay cosas que impiden el mal o el fanatismo. Por ejemplo viajar y conocer mundo, o leer muchos libros o saber gozar de la belleza del arte. Lo que ya se sabía pero que se hizo trizas definitivamente en el siglo XX. Muchos de los que se suponía que tenían mas capacidad de discernimiento se rindieron fácilmente ante la barbarie o la alentaron decididamente aunque luego, en ocasiones, fueran destruidos por ella. Ocurrió en los dos totalitarismos que habían alcanzado el poder y pugnaron en la segunda guerra mundial pero también en muchos de los intelectuales que vivían en las sociedades liberales que sin embargo apoyaron, desde ellas, opciones totalitarias. En las aguas revueltas de los años treinta mucha gente inteligente se subió al caballo de los dictadores que prometían un orden nuevo, un hombre nuevo, a veces por idealismo, otras por cobardía, otras por intereses de diverso tipo, otras por estupidez. Como vuelve a ocurrir ahora.

La señorita Villard, que colabora con la Resistencia, cree que esas pinturas simbolizan el orgullo de la Francia libre, algo esencial para la humanidad, algo por lo que también se ha luchado en la guerra, así que intenta convencer a los ferroviarios resistentes de que intercepten ese tren para que no llegue a Alemania. A ellos les cuesta comprenderlo. Tienen objetivos más importantes por los que, además, siempre pagan un alto precio por las represalias de los alemanes. ¿Vale la pena arriesgar vidas humanas por salvar unas pinturas por muy valiosas que sean? Paul Labiche (Burt Lancaster) el responsable del grupo lo tiene muy claro: no va arriesgar a sus hombres por una abstracción cuando tienen que volar un tren cargado de armas y soldados alemanes y cuando faltan pocos días para que los aliados entren en París. Aunque su jefe, un individuo de avanzada edad, parece haber recibido instrucciones de Londres para que esos cuadros no salgan de Francia.

Pero a veces pequeños azares hacen que cambien los planes y propician que mucha gente comience a hacer grandes sacrificios por algo en lo que, en principio, no creían. Así el viejo maquinista Papa Boule (maravillosamente interpretado por Michel Simon) con la cara negra de carbón y el corazón muy cansado va a tomarse un café antes de conducir la máquina de ese tren. Alguien de la estación le habla de esos cuadros, de que representan la gloria de Francia, y una luz idealista se le enciende en algún sitio, lo que da comienzo a un inesperado giro de los acontecimientos. También Christine (Jeanne Moreau) la dueña de un hotel, viuda de un resistente, amargada por la realidad lóbrega de la guerra, que sin embargo ayuda a Labiche y se reencuentra con una posibilidad de amor y de vida.

La película llena de detalles y tan bien dirigida por John Frankenheimer que se recrea en los planos con un blanco y negro maravilloso, en los detalles ferroviarios, en crear un suspense entre personajes complejos que se termina concretando en un duelo, donde se juegan muchas cosas, como al final de una película del oeste. Pero la guerra aún no había terminado, quedaban muchas batallas, como las Árdenas, y muchos muertos todavía. Y una larga postguerra donde todo pudo salir mucho peor de lo que realmente ocurrió. Por suerte en 1948 el Plan Marshall inició un gran despegue económico que terminó con una hambruna generalizada y la guerra fría propició una colaboración entre democristianos y socialdemocratas para crear una sociedad abierta con un estado del bienestar que se ha convertido en el modelo europeo por excelencia. Así lo expresa Tony Jundt en “Postguerra” un libro de 2005 que releo estos días, justo antes de las elecciones europeas, cuando de nuevo han vuelto a aparecer antiguos fantasmas y, por tanto, viejos y terribles peligros. Y pienso en lo que pueden saber los jóvenes de todo esto, en todo lo que ya hemos olvidado del proceloso siglo XX. En como, quizá, estamos dando por seguro un mundo libre que es frágil y que ahora parece muy amenazado, como esos cuadros que viajaban en el tren y pudieron desaparecer para siempre.

“En Occidente, la perspectiva de un cambio radical se hizo desaparecer, en gran parte debido a la ayuda (y la presión) de Estados Unidos. El atractivo de los programas de los frentes populares y del comunismo se desvaneció: ambos constituían recetas para los tiempos difíciles y, al menos a partir de 1952, no lo fueron tanto. Así que, en las décadas siguientes, las incertidumbres de los años inmediatamente posteriores a la guerra se olvidaron. Sin embargo, la posibilidad de que las cosas tomaran un rumbo distinto (en realidad, la probabilidad de que de hecho lo hicieran) había parecido bastante verosímil en 1945; fue para impedir el regreso de los viejos demonios del pasado (el desempleo, el fascismo, el militarismo alemán, la guerra, la revolución) por lo que Europa emprendió el nuevo camino con el que actualmente estamos familiarizados. La Europa postnacional, del Estado del bienestar, cooperante y pacífica, no nació del proyecto optimista, ambicioso y progresista que los euroidealistas de hoy imaginaron desde la pura retrospectiva; fue el fruto de una insegura ansiedad. Acosados por el fantasma de la historia, sus líderes llevaron a cabo reformas sociales y fundaron nuevas instituciones como medida profiláctica para mantener a raya al pasado.”

“El tren”, John Frankenheimer, 1964. La última secuencia

El tren los separa y las cajas de madera llenas de cuadros están desperdigadas por el suelo, la cámara a veces enfoca los nombres con los que están identificadas: Degas, Picasso, Monet, Renoir… A un lado el coronel Franz von Waldheim que sabe que ha perdido, ya abandonado por los suyos pero aún sostenido por la fuerza de una religión de la que se cree sumo sacerdote y ante la que justifica todo: el arte. Al otro, el miembro de la resistencia herido, maquinista del tren con una metralleta, que ha conseguido que no llegue a Alemania con su cargamento. Está herido, no se ha detenido ante nada y sabe por lo que lucha aunque no sepa ponerlo en palabras, ni sepa nada de los pintores cuyas obras ha salvado. Tras apagar la máquina del tren ejerciendo su oficio descubre los cadáveres de los rehenes que han sido asesinados. Se acerca a ellos, los mira. Entonces el coronel nazi lo llama por su nombre. Por fin se encuentran los dos cara a cara, como en un duelo …

– ¡Labiche!, aquí tiene su premio. Algunas de las mejores pinturas del mundo. ¿Está satisfecho Labiche? No siente ninguna emoción al estar cerca de ellas.

Paul Labiche lo mira en silencio, impertérrito, apuntándole con su arma

-Un buen cuadro significa para usted lo mismo que un collar de perlas para un mono. Le ha acompañado la suerte. Me ha vencido sin saber qué estaba haciendo ni por qué. No es usted nada Labiche. Un simple bruto. Las pinturas son mías, no podrá arrebatármelas. La belleza pertenece a los hombres que saben apreciarla. Esos cuadros volverán a mi o a hombres como yo. Estoy convencido de que en este momento ni podría usted decirme porqué ha hecho lo que ha hecho.

Labiche sigue mirándolo y se vuelve un momento para mirar a una vez más a los rehenes asesinados, desperdigados detrás suyo. Se vuelve muy despacio y vuelve a mirarlo. Entonces le descarga una ráfaga de ametralladora interminable, como si quisiera acabar definitivamente con el mal. Faltaban veinte días para que la división Leclerc entrara en Paris.