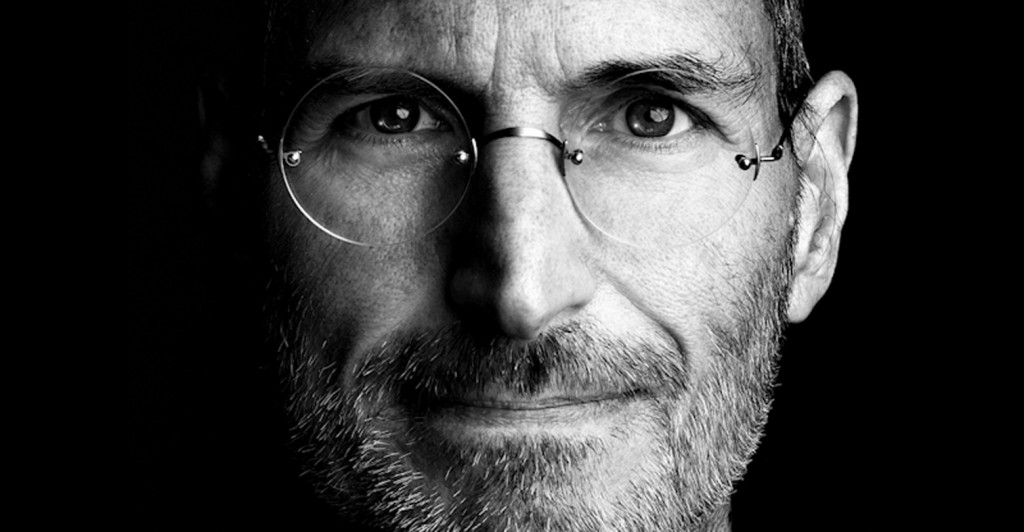

No sé como apareció aquel verano Jobs y su discurso de Stanford. Pero de pronto estaba allí, enredado entre la hiedra, y apetecía escucharlo porque siempre gusta contemplar a un triunfador que aparenta cualidades especiales mirando hacia atrás y revelando su línea de puntos con cierta elocuencia, sobre todo si apela a la sabiduría de la intuición, y ha sido algo excéntrico y ha triunfado al menos dos veces de forma clamorosa, volviendo a ganar por la fórmula que está dispuesto a contar desde la lejanía del tiempo ya con la muerte en los talones, que parece que puede reproducirse muchas veces. Siempre gusta escuchar una apariencia de orden cuando hay que tomar decisiones que muestran el caos.

Amar lo que se hace, descubrir lo que realmente se ama y perseguirlo sin pausa, no conformandose con sucedáneos. Un “yo mismo” que pugna por emerger y tiene un destino y un viaje, siempre proceloso, hasta ser descubierto. Pero que, al final, siempre se reconoce con gozo y eso da la fuerza consistente e imbatible que lleva al éxito. O al menos a una sensación personal de éxito, porque sin emoción no hay nada y ésta se escapa cuando no se tiene la sensación de haber elegido con autenticidad o no se corrige el error a tiempo, cuando pensamos que nos hemos equivocado en la elección y ya tenemos claro el objetivo. Las ideas humanistas del viejo Maslow, que vienen de mucho antes, siempre sobrevolando la condición humana para aportar un sentido al alcance de todos. Un gran coto de caza, por otra parte, para los charlatanes que gustan de tirar dardos a los corazones. Tan frágiles. Que muchas veces no sabe lo que quieren y terminan conformándose con cualquier cosa.

Porque siempre hace falta más valor, atreverse, soportar las presiones sociales, la culpa, la angustia. Es entonces cuando hay que recordar lo corta que es la vida, lo poco que hay que perder, lo que siempre estará perdido desde el principio. Recursos existenciales: atreverse a elegir lo que suponga crecimiento porque lo contrario es una muerte prematura que anticipa a la propia muerte al final del camino. Vivir es comprometerse. “Una vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir”, que decía Jung. El cuerpo dionisíaco frente al apolíneo. El eco de Paul Goodman, de la Gestalt de Pearls, de lo transpersonal que tanto atraía a Jobs. El fuego del refugio sagrado de las emociones otra vez. Quizá la dopamina.

Vivir una vida que nadie puede enseñar a vivir. Ni siquiera la universidad o cualquier forma de conocimiento reglado, ni leer el periódico cada día. Incluso eso puede alejar de lo cierto y sólo sirve si es electivo, utilizado de forma autodidacta, destilado a través de una personalidad que se asume como única y de alguna forma como indomable. Una vida siempre incierta, impredecible, amenazada por el “empirismo ingenuo”, por la tendencia a prestar sólo atención a los datos que confirman nuestra visión del mundo, la que tanta pereza nos da cambiar, siempre pegajosa de emociones que creemos tan verdaderas. Quizá sólo dejarse llevar por el hambre, por la locura creativa, aquel anuncio, el gran Jobs y quizá sólo su propaganda o quizá el secreto de su éxito. Quien sabe. El error de Descartes que decía Damasio.

Y sin embargo los “Cisnes negros“, sucesos raros, que producen gran impacto en la realidad y a los que inventamos explicaciones después, cuando ya no sirven para nada, sólo para volver a vendarnos los ojos. La impredecibilidad esencial que hace trizas todos los relatos de orden que sin embargo precisamos tanto y que también operan de forma variable, no con las mismas probabilidades. Como las profecías autocumplidoras.

Todo eso y hay que tirarse a la piscina. Es verano. Y hay que tirarse a la piscina.