Todo comienza por arte de magia… un himno, un susurro, un chorro repentino de inspiración, una idea que viene a la mente consciente o inconsciente…

Lee Krasner

Cuando me avisaron de la muerte del que fuera mi marido, deshacía la maleta en un hotel de Florencia, días antes de embarcar a Venecia. Fue Peggy Guggenheim quien me lo contó mientras me entregaba el telegrama. Tuvo que repetirme la noticia varias veces. Mi cabeza empezó a dar vueltas y por un momento creí desmayarme. Quise gritar y sin embargo por más que lo intenté, no pude. Mis ojos estaban tan empañados por las lágrimas que apenas acerté a leer el telegrama. Un accidente de coche, debe tratarse de un error… ¿Jackson Pollock muerto? No, no…, no puede ser. Todavía recuerdo las rosas que semanas atrás me envió con motivo de nuestra separación: las rosas más rojas que nunca he visto. Conservo aún la tarjeta: “Te debo tanto… ¿Podrás algún día perdonarme?”. Me metí en la cama y cerré los ojos. Todo era confusión. Imágenes y más imágenes. Oscuridad.

***

La primera vez que visité su estudio, fue con motivo de nuestra participación en la muestra colectiva de John Graham en Nueva York. Me quedé impresionada, nunca había visto nada igual. Su pintura tenía una fuerza desconocida. Quise saber sus influencias, no pensé que me respondería Tom Bentom, un paisajista campestre y sin embargo así fue, los paisajes de Bemton inspirarían sus primeros cuadros como más tarde lo haría la pintura de Carl Jung. Me prometió que vendría a casa, casi le obligué a hacerlo. Estaba ansiosa por saber su opinión. Pasó tanto tiempo desde entonces que ya ni le esperaba. Se sorprendió que le recibiera con el mandil puesto. No pude disimular el desorden de la cocina mientras le conducía a mi estudio. Todavía me avergüenzo. Traté de acicalarme como pude, me atusé el pelo y le mostré el autorretrato con el que conseguí entrar en la Academia de dibujo. Jackson era un hombre de pocas palabras, sin embargo por el modo en que me miró y miró mis pinturas supe que también él había quedado impresionado.

Después de aquella tarde, nos vimos al día siguiente. Fuimos a una cafetería al otro lado de la calle. Tenía un sentido del humor muy particular. Me habló de su infancia, de ese momento en que nos hacemos adultos y todo se convierte en un infierno. De cómo le gustaba verse como un vaquero, como un vaquero inconformista. Me habló de su familia, de su madre. Yo le hablé de la mía, de mis años de juventud, de Rimbaud y de mis problemas en la escuela. La noche nos sorprendió hablando de pintura. No sé muy bien como sucedió, pero sin darnos cuenta nuestras manos se enredaron y nos vimos en mi apartamento, en una cama que hasta entonces era enorme, uno en brazos del otro. Vergonzosos pero felices, compartiendo una intimidad, un edredón y una noche que parecía no tener fin hasta que el sueño nos venció.

***

Mirando atrás, me doy cuenta que aquellos fueron unos años difíciles. Nuestro apartamento era pequeño, ni siquiera tenía baño. Aquel primer invierno juntos, pasamos mucho frio. Algunas veces me levantaba de noche y le encontraba dándole vueltas a algún cuadro, pensativo con su eterno cigarrillo en la mano, aterido por el frío. Sus problemas con el alcohol cada vez eran más frecuentes. No sabía qué hacer para ayudarle, se enfadaba y podía permanecer días y días sin hablar, solo pintando, absorto en su mundo, un mundo solitario y peligroso, dándole pinceladas a un lienzo imposible casi tanto como sus sueños de cowboy atormentado.

Siempre confié en su talento. Estaba segura que le vería triunfar. Me empeñé a fondo para que Peggy Guggenheim, conociera su obra. A pesar de su carácter caprichoso conseguí que visitara el estudio. Quedó impresionada, el rostro se le iluminó, todo fueron elogios. Estos cuadros merecen ser expuestos al mundo, dijo. Así fue como Jackson consiguió un contrato por un año y su primera exposición individual en la que los críticos quedaron subyugados por esa capacidad suya de experimentar con la pintura, su sello de identidad ya para siempre.

Con el dinero que Peggy Guggenheim nos pasaba cada mes, alquilamos una pequeña villa en Long Island. Era una casona antigua desprovista de agua y calefacción, pero gracias a la ayuda de su familia conseguimos acondicionarla. Transformamos el granero en un estudio privado para Jackson. Todas las mañanas atravesaba el jardín y se encerraba con sus pinceles y sus cuadros. Me gustaba sentarme en un rincón con mi cigarrillo, en silencio y ver como los colores de sus cuadros se entremezclaban con las líneas en una danza tribal que me hacían soñar con los paisajes ocres y tan lejanos de mi infancia. En la soledad de su estudio, con el lienzo en el suelo, se sentía libre. Jugaba con la pintura, dejando que gotease directamente del pincel, o desde los botes de pintura agujereados. Sus manos eran su instrumento de trabajo, no tenía miedo a hacer cambios. La pintura tenía vida en sí misma. Dentro del cuadro no era consciente de lo que hacía, todo era armonía, un juego de colores, era después, mucho después cuando alejado de la realidad, tomaba conciencia de los resultados.

Aquellos años fueron complicados, pero yo era feliz por estar junto a él. Nos casamos una tarde de octubre en lo que fue una ceremonia tranquila sin apenas familia. Una comida con algunos amigos y poco más, a eso se redujo nuestra celebración. Necesitaba un compromiso por su parte, era mi modo de convencerme que podría apartarle de la bebida, y de sus constantes vaivenes entre el éxito y el fracaso. Pero me equivoqué. Sus cada vez más numerosos cambios de humor, me volvían loca. Ni siquiera el tratamiento psiquiátrico al que se sometió consiguió poner orden a su inestable personalidad. Quería un hijo, no se daba cuenta que nosotros éramos artistas y nos debíamos a nuestro arte. Dejó de pintar, cuando le recriminaba su actitud, montaba en cólera, lanzaba los objetos contra el suelo, una de las veces ante mi desesperación hizo añicos un jarrón, el único recuerdo de mi padre y aun así ciega de mí, no podía sino perdonarle una vez y otra…

Desaparecía durante días y volvía borracho, nuestras peleas eran cada vez más numerosas, también sus escarceos con mujeres mucho más jóvenes que yo. De nada servían mis atenciones por mantenerle alejado del alcohol. Su actitud no mejoró cuando la revista Life le hizo un reportaje, pidiéndole posar en la famosa fotografía de los “Irascibles”, un reportaje en el que se reivindicaba Nueva York como capital del arte y en la que posaron las grandes promesas del arte abstracto americano. Algunos críticos seguían sin entender su arte, comparaban su trabajo con macarrones gratinados, para su desesperación. Su última exposición en la galería Betty Parsons no cosechó buenas críticas, su homenaje a Matisse y a Gorky no fue comprendido. Le tachaban de repetirse y cuando no, añoraban su confusión. Su carrera languidecía, casi tanto como su vida.

***

Sé que no hice bien, pero huí como tantas veces hago cuando los problemas me pueden. Le dejé una nota, una simple nota: “Abro puertas, cierro puertas. Todo comienza por arte de magia, pero también se acaba, y ahora todo ha terminado…”. Un viaje a Europa: Florencia, Venecia, tomar distancia, expresar lo inexpresable. Intentar un acercamiento estando alejados miles de kilómetros. Encontrarme a mí misma para encontrar mi camino.

Y ahora es tarde, todo ha terminado. Un accidente de coche contra un árbol ha puesto fin a su vida. La habitación da vueltas, quiero gritar y no puedo. Cierro los ojos, me ahogo. Ni siquiera el bullicio que se cuela por la ventana logra distraer mi tristeza. He sabido que su amante, Edith Metzger viajaba a su lado… pero antes, antes… me había enviado unas rosas, las rosas más rojas que nunca había visto y esa tarjeta: “Te debo tanto…”

——————–

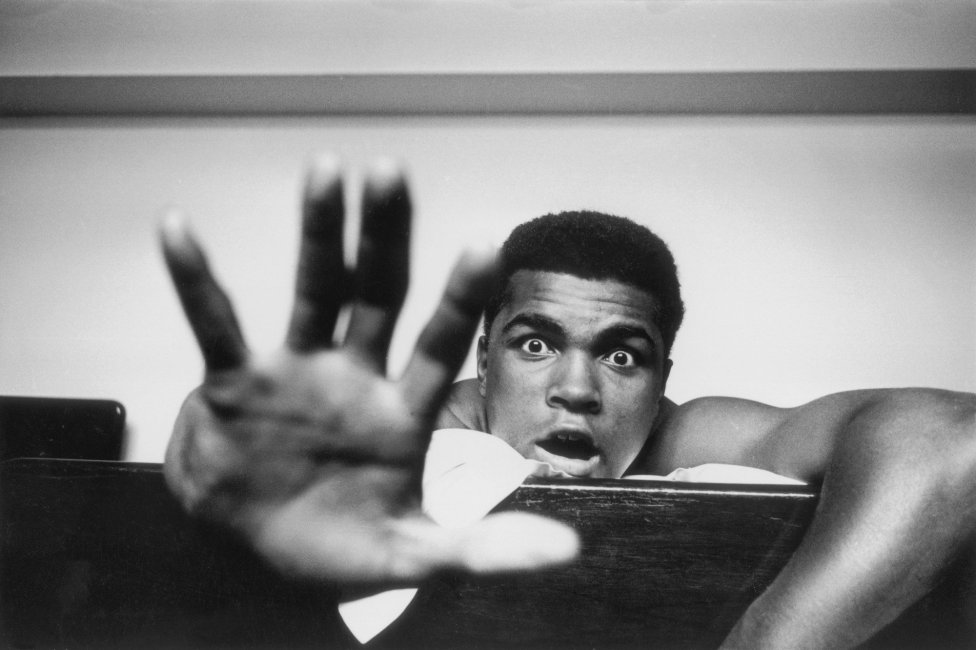

Fotos: Lee Krasner y Jackson Pollock