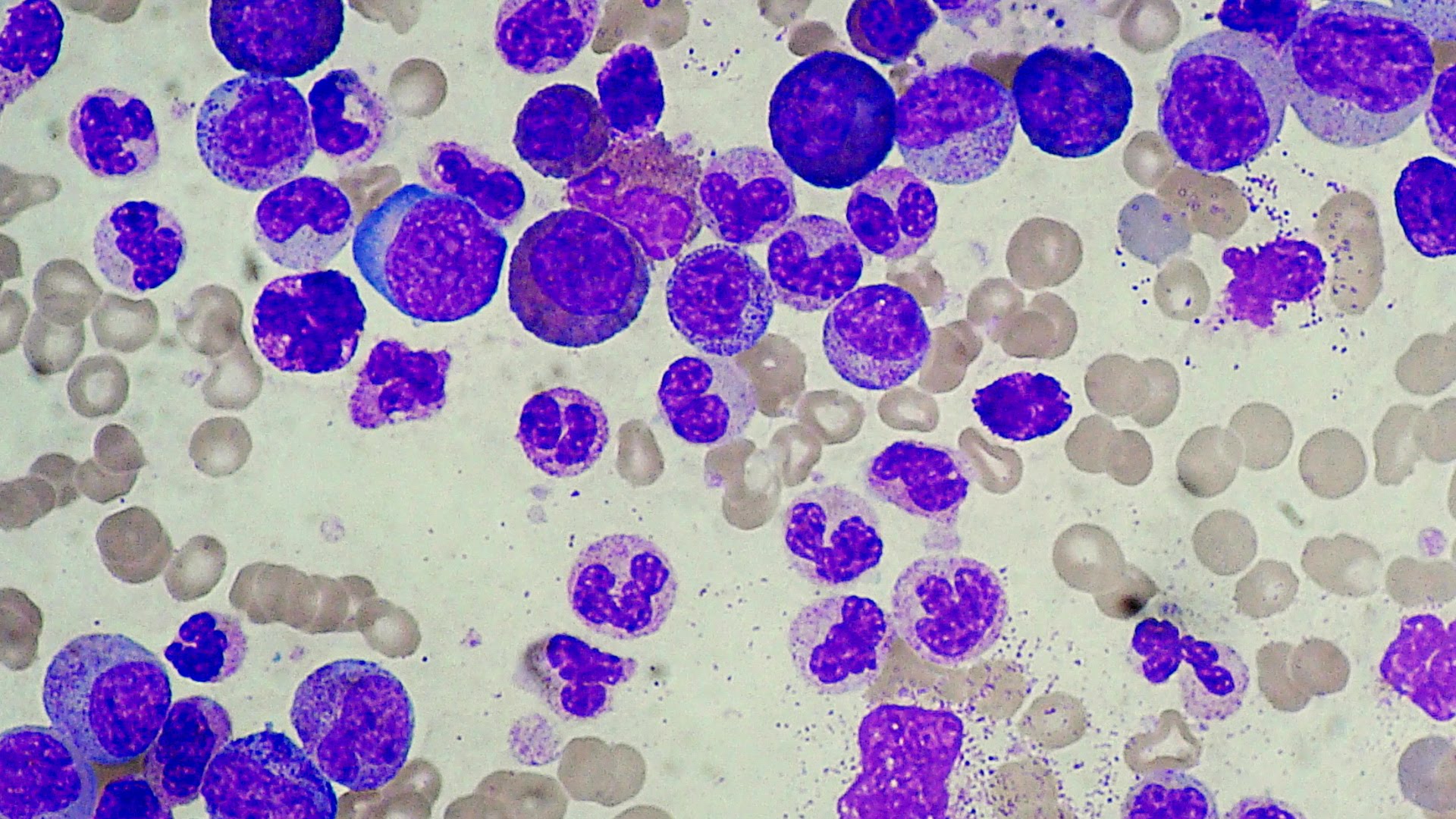

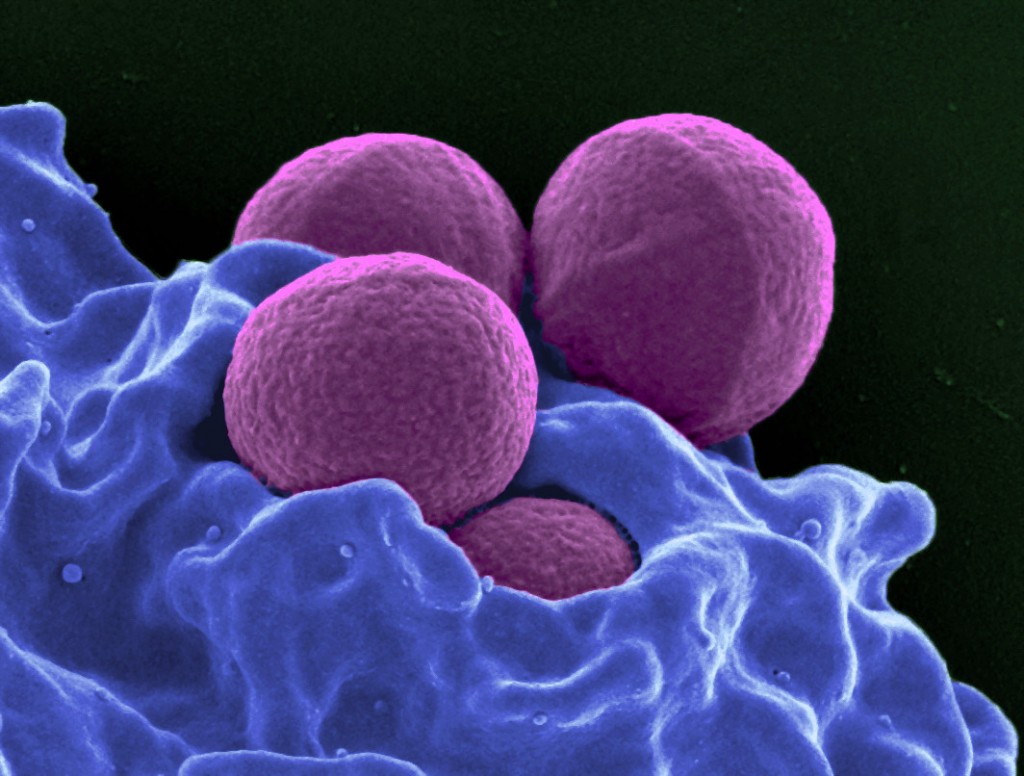

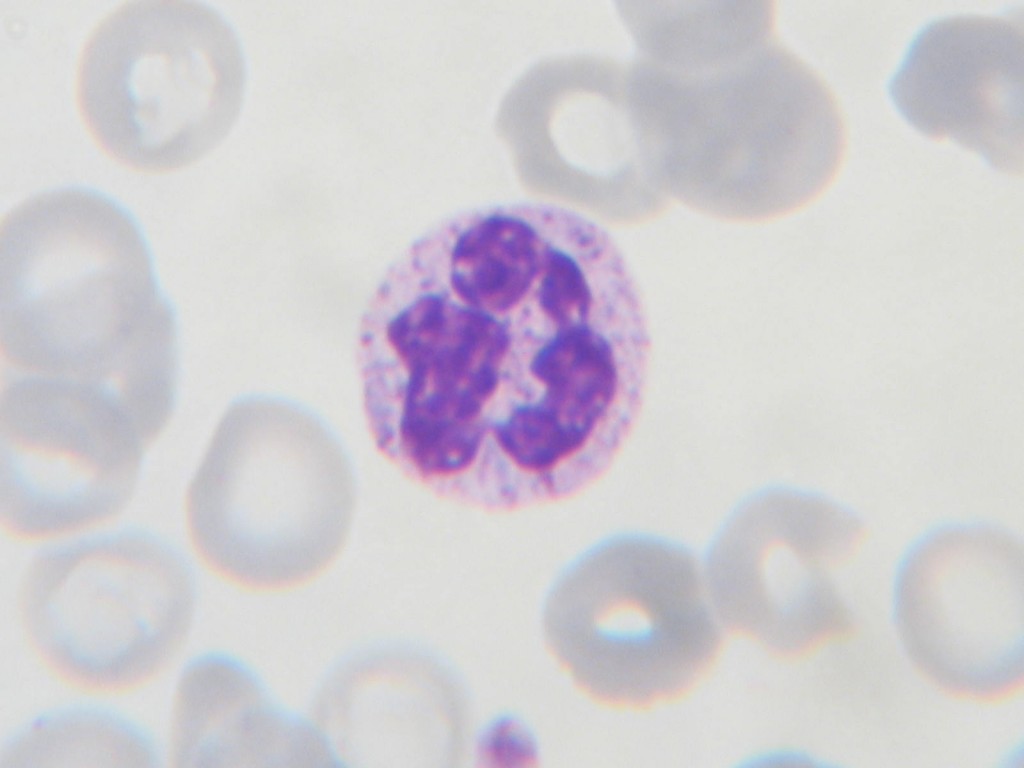

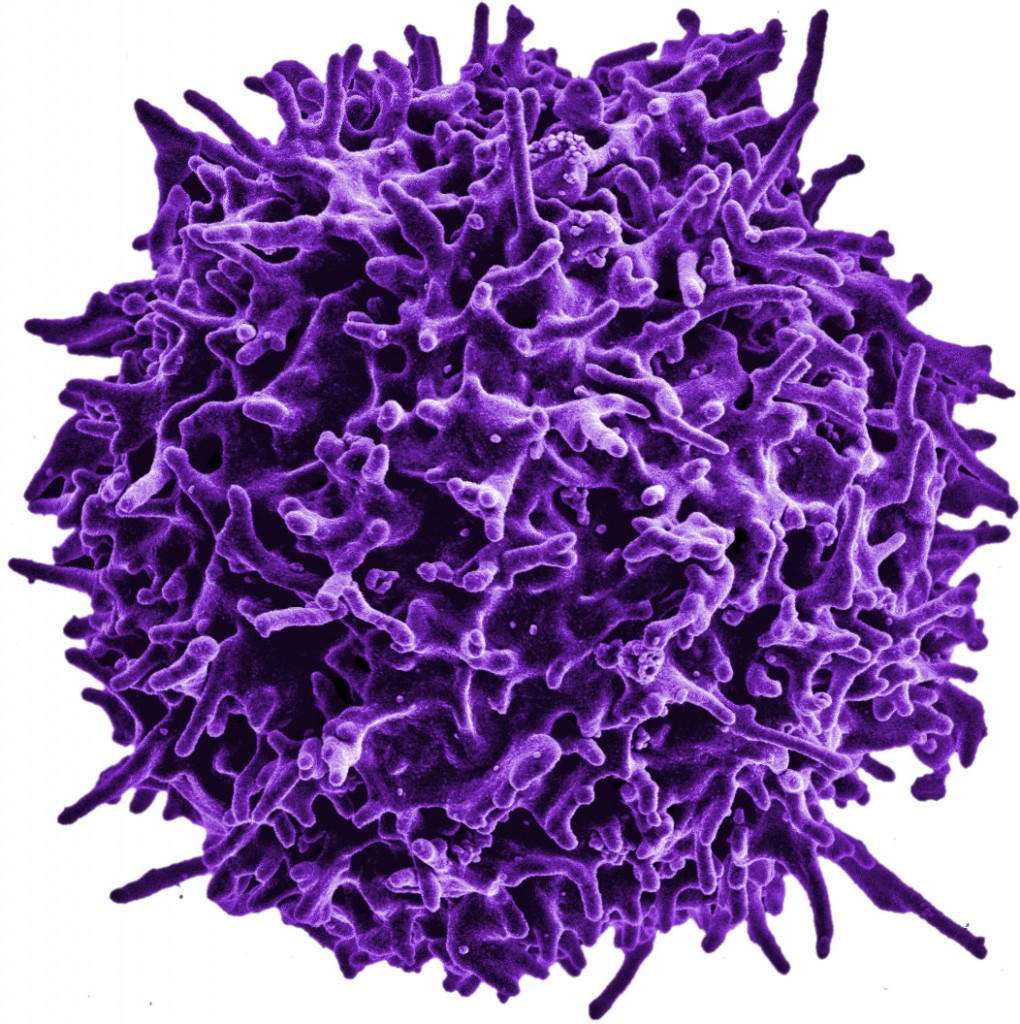

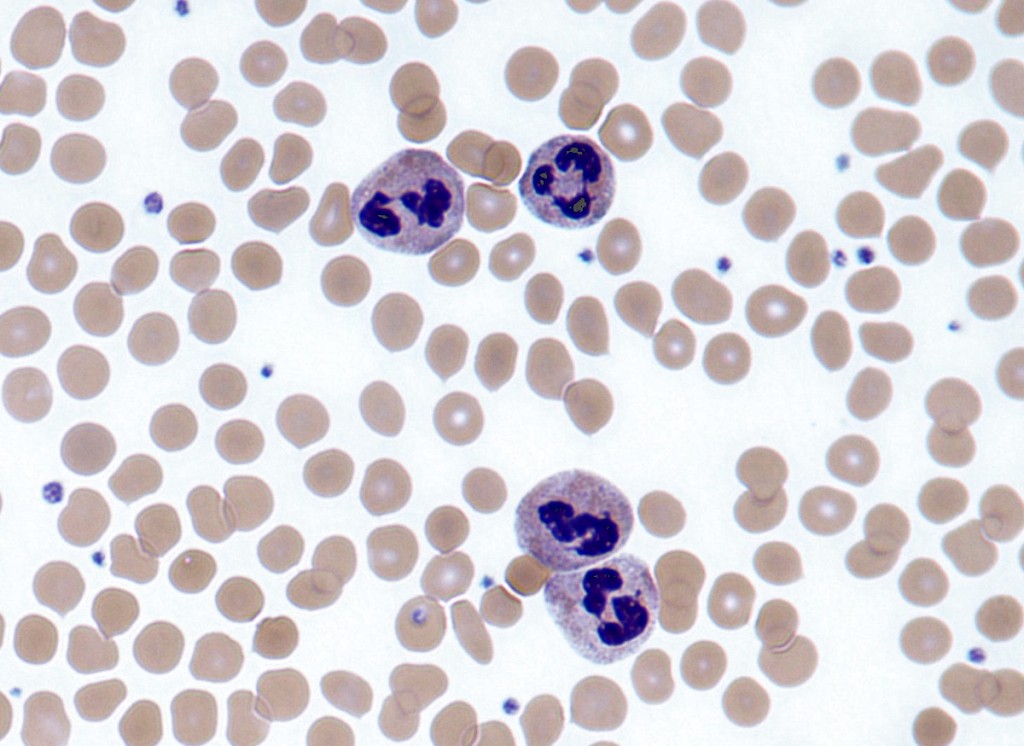

Soy una colonia simbiótica de una complejidad todavía insondable, en la que unos 80 billones de células y unos 800 billones de bacterias, cooperan con una increíble sincronización para mantenerme vivo. Pensemos en unas células sencillas habituales en nuestro organismo: los glóbulos blancos (en realidad no son blancos). Unas células eucariotas con todos los orgánulos habituales: su núcleo, sus mitocondrias, sus aparatos de Golgi, sus vacuolas… Pensemos en los neutrófilos. Viven en nuestro torrente sanguíneo, no llegan a medir doce micrones de diámetro y su longevidad media no llega a superar los seis días. Durante su corta vida navegan por nuestra sangre en busca de bacterias u hongos a los que zamparse. Constituyen, digamos, la infantería de nuestro sistema inmunitario (los neutrófilos son más del 60% del total de glóbulos blancos) y son sacrificados con rapidez (son los primeros en reaccionar ante una infección: la primera línea de batalla). Para su desgracia, son incapaces de regenerar sus lisosomas (orgánulos necesarios para la digestión), por lo que mueren al fagocitar unos cuantos patógenos. Carne de cañón barata.

Un neutrófilo es un organismo vivo autónomo e independiente. Se mueve mediante pseudópodos e incluso puede salir del torrente sanguíneo y adentrarse en otros tejidos de nuestro cuerpo. Podríamos extraerlo del organismo que lo hospeda y mantenerlo vivo como a cualquier mascota que se nos ocurra tener en casa. Según nuestra forma habitual de clasificar a los seres diríamos que un neutrófilo es un individuo. No tiene mente ni siente de ninguna forma lo que ocurre a su alrededor ya que no tiene sistema nervioso, pero es un ser vivo, un organismo modelado por la selección natural para tener una serie de funciones, para obrar siguiendo fines. Sí, en general, nadie dudaría en decir que es un neutrófilo es un ser individual, autónomo e independiente. En el torrente sanguíneo de una persona sana puede haber unos 4.000 neutrófilos por milímetro cúbico de sangre (aunque esta cifra varía mucho según el sujeto y la hora del día). Si pensamos que un humano normal puede tener unos cinco litros de sangre, su número de neutrófilos en un momento dado podría ser de 20.000 millones, más de tres veces la población mundial actual.

Un neutrófilo vive en mí, yo soy su medioambiente, su ecosistema. Y en cuanto a tal, dentro de mí encuentra los problemas y soluciones para su supervivencia. El neutrófilo ha evolucionado dentro de mí, conmigo, para adaptarse a mis tejidos y vasos sanguíneos. Ha evolucionado hacia convertirse en parte de un sofisticadísimo sistema de defensa porque de esa forma garantizaba la supervivencia de su hospedador. Y así ocurrió con todas y cada una de los 80 billones de células que me constituyen. Todas ellas evolucionaron a diversos ritmos y de diversas maneras durante eones hasta llegar a mí. Soy un enorme hormiguero, una macrocolonia, un rebaño micrométricamente ordenado de seres sociales.

Este dato debería hacernos replantear nuestra idea filosófica de individuo. No ya solo la vieja tesis de que nuestra identidad se basa en una mente inmortal e inmaterial alojada en un cuerpo mecánico, sino la misma idea de que soy una única entidad, de que soy un yo independiente y separado de la multiplicidad del mundo que me rodea. El gran error que cometió la filosofía moderna, el gran error de Descartes (como subraya el título del libro de Antonio Damasio) fue pensar que nuestra mente es una sustancia absolutamente diferente del mundo material, siendo una de sus características principales la unicidad o indivisibilidad. “[Yo] pienso luego existo” debería transformarse en “Nosotros existimos y damos lugar a procesos de pensamiento”.

Pero no solo por no ser uno sino muchos debemos abandonar nuestra idea de yo, sino por una segunda razón más fuerte si cabe. Nuestra piel, la supuesta frontera que me separa del mundo exterior tiene mucho más de membrana permeable que de frontera cerrada. Una característica definitoria de los seres vivos es, precisamente, ser sistemas abiertos: estar continuamente intercambiando materia y energía con el entorno. Aproximadamente cada siete años hemos renovado todos y cada uno de los átomos que formaron parte de nosotros en un momento dado. No somos objetos, somos procesos, sistemas, funciones, flujos. En los poéticos términos del paleontólogo Scott D. Sampson, somos un remolino en el agua, un efímero vórtice, un proceso de estructuración de la materia que dura un suspiro si pensamos en tiempo geológico. Somos una fase de diversos ciclos bioquímicos y geológicos: el del carbono, del oxígeno, del agua, del fósforo… Somos una breve obstinación, un conatus de orden, de entropía negativa en el gran flujo de aumento del desorden universal. En todos estos procesos no hay nada de nosotros que permanezca ausente, que permanezca separado e inmutable. Como insiste el mismo Sampson, más que hablar de existencia, deberíamos hablar de interseidad, de ser-entre, de ser-con, de ser-parte-de, siempre haciendo hincapié en que solo se puede existir en comunidad con otros existentes, nunca en soledad.

Soy menos de 20.000 genes. Soy ADN Neanderthal, ADN vírico, ADN originado hace unos 4.400 millones de años, ADN que me hace pariente de todos los seres vivos que existen y han existido en el planeta Tierra. A pesar de lo efímero de mi duración, hay algo que transporto y que trasciende mi propia existencia: la información genética. La vida ha sido un proceso continuo desde su surgimiento (nunca se ha dado ningún “apagón de vida”. A pesar de las múltiples extinciones masivas, siempre han existido seres vivos ininterrumpidamente desde que la vida apareció en este planeta) ¿Y qué parece hacer la vida? Trasportar genes de una generación a otra ¿Y qué información trasportan los genes? Aquí reside lo más sorprendente y trágico a la vez: solo información de cómo trasportar genes. Esos menos de 20.000 genes que conforman mi genoma de homo sapiens solo me dicen cómo crear un homo sapiens para que éste, a su vez, genere más homo sapiens. El sentido de los genes se agota en este siniestro bucle. No hay más que encontrar. Sin embargo, somos una inimaginablemente compleja y sofisticada máquina de supervivencia. Tengamos en cuenta que hemos incorporado en nuestro genoma todas las adaptaciones de las millones de generaciones de organismos que nos precedieron. Nuestro genoma es la memoria de todas las técnicas de supervivencia de aquellos que tuvieron éxito y no se extinguieron. Eso nos hace unos temibles adversarios en la darwiniana struggle of life, unos hipersupervivientes.

Soy 1.400 centímetros cúbicos de gelatinoso cerebro. Soy 86.000 millones de neuronas altamente interconectadas, creando la red de circuitos más compleja del universo (que sepamos). Mis neuronas se agrupan creando módulos funcionales: percepción, lenguaje simbólico y articulado, memoria, cálculo, imaginación, consciencia… En un principio, estas facultades sirven para nuestra supervivencia tanto como las garras al león o las alas a la mariposa, pero ocurrió algo bastante extraño: colateralmente, accidentalmente, sin propósito ni intención alguna, las viejas facultades permitieron nuevas funcionalidades alejadas de la supervivencia, de la estricta tiranía del gen. Los seres humanos podemos hacer cosas que no sirven para sobrevivir, es más, incluso que perjudiquen nuestra supervivencia (podemos hasta suicidarnos). Quizá como fruto de la ineficiencia de un organismo diseñado por la chapucera selección natural, podemos realizar acciones biológicamente inútiles y que además, paradoja de las paradojas, solemos considerar como las más altas y excelentes del espíritu humano: el arte, la religión, la filosofía… Son actividades, a priori, de difícil explicación evolutiva (o, al menos, de explicación poco intuitiva) y que nos diferencian definitivamente de nuestros parientes primates. Ningún ser vivo no humano se pregunta por el sentido de su propia existencia. Ningún ser vivo no humano escribe el artículo que ahora mismo lees; ni, evidentemente, es capaz de leerlo.

Resulta realmente asombroso que lo que nos hace únicos, la razón de nuestro orgullo como especie, nuestras capacidades cognitivas superiores, no sean más que subproductos de un cerebro mal hecho. Según el neurólogo David Linden, las limitaciones de un diseño cerebral extravagante fueron los que condujeron a la aparición de estos rasgos humanos únicos y trascendentales. Linden no para de repetir que el cerebro es un Kludge, palabra inglesa formada por las iniciales de los adjetivos Klumsy (torpe), lame (poco convincente), ugly (feo), dumb (tonto), [but] good enough ([pero] bastante bueno). Y así es: la base de todo lo que somos no es más que poco más que un triste litro de masa gelatinosa que se desparramaría fácilmente ante el menor contacto si no estuviera protegido por nuestro duro cráneo, pero que, sorprendentemente, funciona bastante bien. Nuestro cerebro nunca estuvo hecho ni para que fuésemos felices (seguramente un homínido “demasiado feliz” no duraría mucho en la sabana africana de hace un millón de años) ni para que conociéramos verdaderamente la realidad (solo conozco lo que me hace más apto). Nuestro cerebro está hecho para sobrevivir y, a parte, como una extravagancia, podemos pintar las cuevas de Altamira, construir catedrales y llevar robots a Marte. La conclusión puede ser desoladora: quizá todo lo que pensamos como importante, lo que valoramos como maravilloso, no sea más que, en las hermosas palabras de Shakespeare, “un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que nada significa”. O también puede ser edificante: independientemente de su accidental origen, nuestra mente es algo espectacular. El genial matemático Blaise Pascal decía que el ser humano era la caña más endeble de la naturaleza, pero una caña pensante, y eso le hacía más grande que el mismo universo, inmenso pero totalmente ignorante de su propia existencia. Quizá la interpretación correcta sea un punto medio entre ambas: la grandeza del ser humano reside en ser el único ente capaz de darse cuenta de lo miserable que es. Algo es algo.

Creo recordar que Shakespeare en Macbeth se refería a la Historia, y para combatir a los humilladores del hombre, y especialmente al cristianoide Pascal, siempre tendremos el famoso coro de la Antígona de Sófocles:

“Muchas cosas hay portentosas, pero ninguna tan portentosa como el hombre; él, que ayudado por el noto tempestuoso llega hasta el otro extreme de la espumosa mar, atravesándola a pesar de las olas que rugen, descomunales; él que fatiga la sublimísima divina tierra, inconsumible, inagotable, con el ir y venir del arado, año tras año, recorriéndola con sus mulas.`Con sus trampas captura a la tribu de los pájaros incapaces de pensar y al pueblo de los animales salvajes y a los peces que viven en el mar, en las mallas de sus trenzadas redes, el ingenioso hombre que con su ingenio domina al salvaje animal montaraz; capaz de uncir con un yugo que su cuello por ambos lados sujete al caballo de poblada crin y al toro también infatigable de la sierra; y la palabra por si mismo ha aprendido y el pensamiento, rápido como el viento, y el carácter que regula la vida en sociedad, y a huir de la intemperie desapacible bajo los dardos de la nieve y de la lluvia: recursos tiene para todo, y, sin recursos, en nada se aventura hacia el futuro; solo la muerte no ha conseguido evitar, pero si se ha agenciado formas de eludir las enfermedades inevitables. Referente a la sabia inventiva, ha logrado conocimientos técnicos más allá de lo esperable y a veces los encamina hacia el mal, otras veces hacia el bien. Si cumple los usos locales y la justicia por divinos juramentos confirmada, a la cima llega de la ciudadanía; si, atrevido, del crimen hace su compañía, sin ciudad queda: ni se siente en mi mesa ni tenga pensamientos iguales a los míos, quien tal haga.”

agua somos, pero agua que piensa.