Nos guste o no, Fidel Castro, fallecido ayer a muy avanzada edad en su cama (y atendido, supongo, desde hace años por algunos de los médicos más preparados del mundo, puesto que la sanidad fue desde la revolución una de la especialidades cubanas más exportadas al extranjero), ha sido un personaje de talla gigantesca en la segunda mitad del s. XX. Sin él, sin su figura uniformada o de chandal, sencillamente no se puede explicar la Guerra Fría en particular ni el mundo contemporáneo en general. Recuerdo un discurso no muy antiguo en el que decía, enfáticamente y con el brazo en alto, “¡este cordero no se lo van a comeeeeeeeer!”, refiriéndose, claro, a su isla en el papel de ovino y a los Estados Unidos de América en el rol del lobo feroz. Si se mira bien, es un prodigio que el régimen comunista de Cuba haya sobrevivido décadas a la influencia y a las maniobras del país más poderoso del mundo, del que sólo dista ocho minutos en avión. En esta preservación realmente histórica ha tenido mucho que ver la personalidad del propio Castro, que incluso fue capaz de sobreponerse a la caída del imperio soviético. En 1963, esa tenacidad estuvo a punto de costar al globo una Tercera Guerra Mundial que habría exterminado media humanidad, en el momento más peligroso y cercano a la destrucción que haya vivido el mundo. Así, la trayectoria de Fidel Castro recorre todos los episodios importantes de nuestro inmediato pasado, y es impresionante rememorar tan solo la enorme cantidad de dirigentes importantes que se han sucedido en la Tierra mientras que Fidel seguía ahí, impertérrito, de Señor Absoluto de su pequeño territorio caribeño. Para traer a la memoria cómo empezó todo, hoy que los periódicos hablan más de los últimos años que de los inicios, nadie mejor que el gran historiador marxista Eric Hobsbawn, en el análisis que hacía en una de sus mejores obras, publicada en Inglaterra en 1994 y traducida al castellano como Historia del s. XX; allí dice:

“Los años cincuenta estuvieron llenos de luchas guerrilleras en el tercer mundo, casi todas en aquellos países coloniales en que, por una u otra razón, las antiguas potencias o sus partidarios locales se resistieron a una descolonización pacífica: Malaysia, Kenia (el movimiento Mau-Mau) y Chipre en un imperio británico en disolución; las guerras, más serias, de Argelia y Vietnam en el imperio francés. Fue, singularmente, un movimiento relativamente pequeño —mucho menor que la insurgencia malaya (Thomas, 1971, p. 1.040)—, atípico pero victorioso, el que llevó la estrategia guerrillera a las primeras páginas de los periódicos del mundo entero: la revolución que se apoderó de la isla caribeña de Cuba el 1 de enero de 1959. Fidel Castro (1927) no era una figura insólita en la política latinoamericana: un joven vigoroso y carismático de una rica familia terrateniente, con ideas políticas confusas, pero decidido a demostrar su bravura personal y a convertirse en el héroe de cualquier causa de la libertad contra la tiranía que se le presentase en un momento adecuado. Incluso sus eslóganes políticos («¡Patria o Muerte!» —originalmente «¡Victoria o Muerte!»— y «¡Venceremos!») pertenecían a una era anterior de los movimientos de liberación: admirables pero imprecisos. Tras un oscuro período entre las bandas de pistoleros de la política estudiantil en la Universidad de La Habana, optó por la rebelión contra el gobierno del general Fulgencio Batista (una conocida y tortuosa figura de la política cubana que había comenzado su carrera en un golpe militar en 1933, siendo el sargento Batista), que había tomado el poder de nuevo en 1952 y había derogado la Constitución. Fidel siguió una línea activista: ataque a un cuartel del ejército en 1953, prisión, exilio e invasión de Cuba por una fuerza guerrillera que, en su segundo intento, se estableció en las montañas de la provincia más remota.

Aunque mal preparada, la jugada mereció la pena. En términos puramente militares la amenaza era modesta. Un camarada de Fidel, Che Guevara, médico argentino y líder guerrillero muy dotado, inició la conquista del resto de Cuba con 148 hombres, que llegaron a ser 300 en el momento en que prácticamente lo había conseguido. Las guerrillasdel propio Fidel no ocuparon su primer pueblo de más de mil habitantes hasta diciembre de 1958 (Thomas, 1971, pp. 997, 1. 020 y 1. 024). Lo máximo que había demostrado hasta 1958 —aunque no era poco— era que una fuerza irregular podía controlar un gran «territorio liberado» y defenderlo contra la ofensiva de un ejército desmoralizado. Fidel ganó porque el régimen de Batista era frágil, carecía de apoyo real, excepto del nacido de las conveniencias y los intereses personales, y estaba dirigido por un hombre al que un largo período de corrupción había vuelto ocioso. Se desmoronó en cuanto la oposición de todas las clases, desde la burguesía democrática hasta los comunistas, se unió contra él y los propios agentes del dictador, sus soldados, policías y torturadores, llegaron a la conclusión de que su tiempo había pasado. Fidel lo puso en evidencia y, lógicamente, sus fuerzas heredaron el gobierno. Un mal régimen con pocos apoyos había sido derrocado.

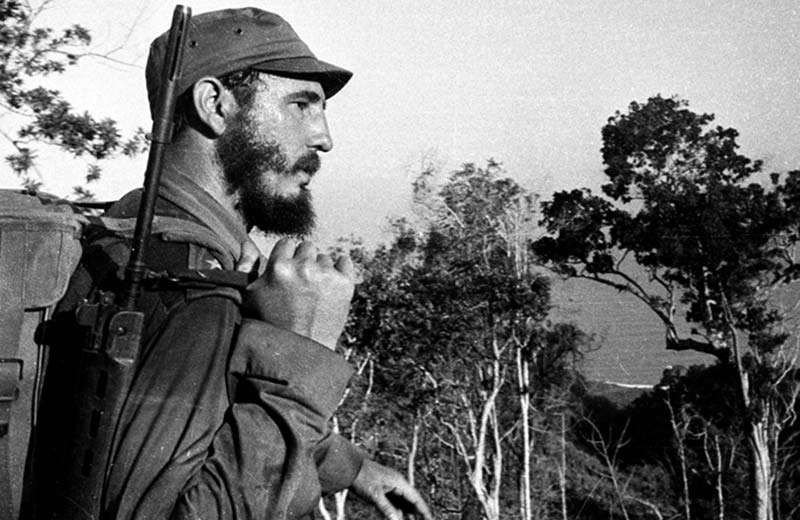

La mayoría de los cubanos vivió la victoria del ejército rebelde como un momento de liberación y de ilimitadas esperanzas, personificadas en su joven comandante. Tal vez ningún otro líder en el siglo XX, una era llena de figuras carismáticas, idolatradas por las masas, en los balcones y ante los micrófonos, tuvo menos oyentes escépticos u hostiles que este hombre corpulento, barbudo e impuntual, con su arrugado uniforme de batalla, que hablaba durante horas, compartiendo sus poco sistemáticos pensamientos con las multitudes atentas e incondicionales (incluyendo al que esto escribe). Por una vez, la revolución se vivía como una luna de miel colectiva. ¿Dónde iba a llevar? Tenía que ser por fuerza a un lugar mejor.

En los años cincuenta los rebeldes latinoamericanos no sólo se nutrían de la retórica de sus libertadores históricos, desde Bolívar hasta el cubano José Martí, sino de la tradición de la izquierda antiimperialista y revolucionaria posterior a 1917. Estaban a la vez a favor de una «reforma agraria», fuera cual fuese su significado (véase la p. 356), e, implícitamente al menos, contra los Estados Unidos, especialmente en la pobre América Central, «tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos», como había dicho el viejo dirigente mexicano Porfirio Díaz. Aunque radical, ni Fidel ni sus camaradas eran comunistas, ni (a excepción de dos de ellos) admitían tener simpatías marxistas de ninguna clase. De hecho, el Partido Comunista cubano, el único partido comunista de masas en América Latina aparte del chileno, mostró pocas simpatías hacia Fidel hasta que algunos de sus miembros se le unieron bastante tarde en su campaña. Las relaciones entre ellos eran glaciales. Los diplomáticos estadounidenses y sus asesores políticos discutían continuamente si el movimiento era o no pro comunista —si lo fuese, la CÍA, que en 1954 había derrocado un gobierno reformista en Guatemala, sabría qué hacer—, pero decidieron finalmente que no lo era.

Sin embargo, todo empujaba al movimiento castrista en dirección al comunismo, desde la ideología revolucionaria general de quienes estaban prestos a sumarse a insurrecciones armadas guerrilleras, hasta el apasionado anticomunismo del imperialismo estadounidense en la década del senador McCarthy, que hizo que los rebeldes antiimperialistas latinoamericanos miraran a Marx con más simpatía. La guerra fría hizo el resto. Si el nuevo régimen se oponía a los Estados Unidos, y seguramente se opondría aunque sólo fuera amenazando las inversiones estadounidenses en la isla, podía confiar en la segura simpatía y el apoyo de su gran antagonista. Además, la forma de gobernar de Fidel, con monólogos informales ante millones de personas, no era un modo adecuado para regir ni siquiera un pequeño país o una revolución por mucho tiempo. Incluso el populismo necesita organización. El Partido Comunista era el único organismo del bando revolucionario que podía proporcionársela. Los dos se necesitaban y acabaron convergiendo. Sin embargo, en marzo de 1960, mucho antes de que Fidel descubriera que Cuba tenía que ser socialista y que él mismo era comunista, aunque a su manera, los Estados Unidos habían decidido tratarle como tal, y se autorizó a la CÍA a preparar su derrocamiento (Thomas, 1971, p. 271). En 1961 lo intentaron mediante una invasión de exiliados en Bahía Cochinos, y fracasaron. Una Cuba comunista pudo sobrevivir a unos ciento cincuenta kilómetros de Cayo Hueso, aislada por el bloqueo estadounidense y cada vez más dependiente de la Unión Soviética.

Ninguna revolución podía estar mejor preparada que esta para atraer a la izquierda del hemisferio occidental y de los países desarrollados al fin de una década conservadurismo general. O para dar a la estrategia guerrillera una mejor publicidad. La revolución cubana lo tenía todo: espíritu romántico, heroísmo en las montañas, antiguos líderes estudiantiles con la desinteresada generosidad de su juventud —el más viejo apenas pasaba de los treinta años—, un pueblo jubiloso en un paraíso turístico tropical que latía a ritmo de rumba. Por si fuera poco, todos los revolucionarios de izquierda podían celebrarla.

De hecho, los más inclinados a celebrarla habían de ser los que se mostraban críticos con Moscú, insatisfechos por la prioridad que los soviéticos habían dado a la coexistencia pacífica con el capitalismo. El ejemplo de Fidel inspiró a los intelectuales militantes en toda América Latina, un continente de gatillo fácil y donde el valor altruista, especialmente cuando se manifiesta en gestos heroicos, es bien recibido. Al poco tiempo Cuba empezó a alentar una insurrección continental, animada especialmente por Guevara, el campeón de una revolución latinoamericana y de la creación de «dos, tres, muchos Vietnams». Un joven y brillante izquierdista francés (¿quién, si no?) proporcionó la ideología adecuada, que sostenía que, en un continente maduro para la revolución, todo lo que se necesitaba era llevar pequeños grupos de militantes armados a las montañas apropiadas y formar «focos» para luchar por la liberación de las masas (Debray, 1965).

https://youtu.be/ZXeWiixwEz4

Hay un error, porque escribía de memoria: la crisis de los misiles fue en octubre de 1962.