Life’s but a walking shadow, a poor player

That struts and frets his hour upon the stage

And then is heard no more. It is a tale

Told by an idiot, full of sound and fury,

Signifying nothing.

Shakespeare, Macbeth, Acto 5, escena 5.

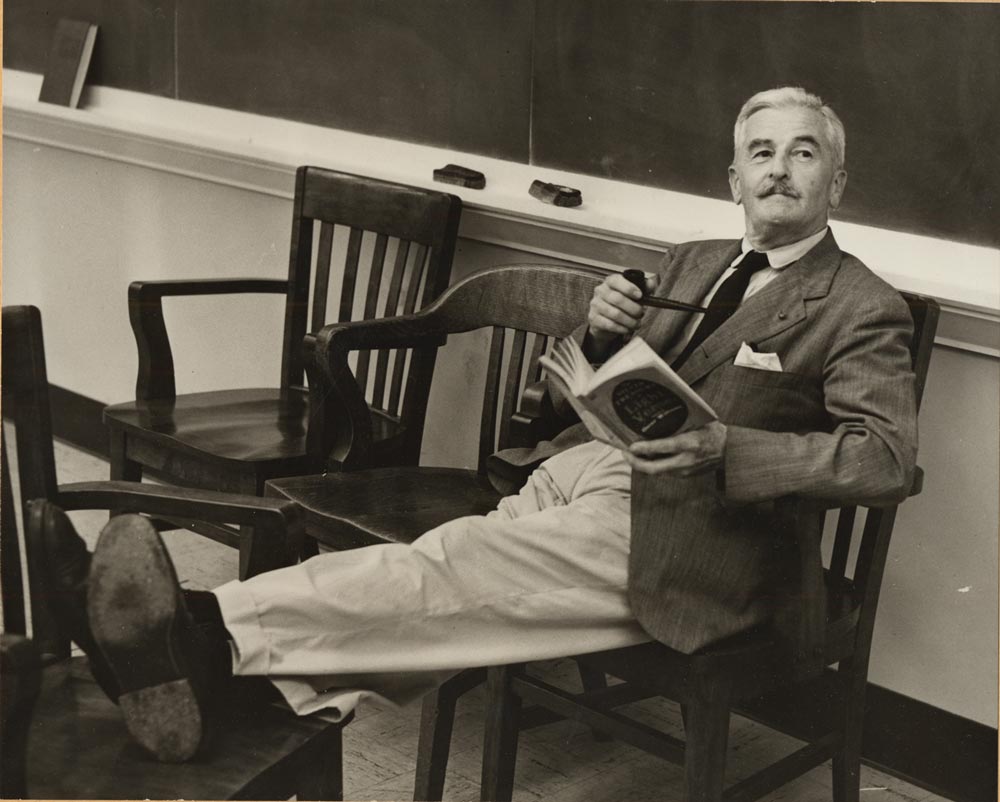

La semana pasada terminé El ruido y la furia. Es la polla, con perdón. Se publicó el año del Crack y no había nada parecido antes, excepto el Ulysses de James Joyce, o alguna cosa de la Woolf. Pero aquel Joyce en concreto es un sublime coñazo, como ya protestaban los lectores cultos de la época, y la Woolf demasiado profunda y algo envarada. En cambio, aquí el monólogo interior cuenta una historia concreta y larga que hay que reconstruir. Tiene un poco, pues, de novela-Ikea: Faulkner te da el material y tú tienes que montarla. La edición castellana de Cátedra ayuda bastante con un mini-manual de instrucciones. El caso es que hay tres largos monólogos interiores, y un último capítulo en que el narrador habla por fin por sí mismo, aunque apoyándose en la experiencia de una jornada de domingo protagonizada por una criada negra ya entrada en años. El viejo problema de los negros en la vida del Sur, aun no resuelto, y que Faulkner, en cada nuevo libro, desarrollaba todo lo que podía o sabía, pero sin creer que hubiera nada definitivo que decir o que sentir. Todavía hay hostias allí hoy por eso, como hemos visto últimamente, y con Trump podría haber aún más. No obstante, la sirvienta negra es la que sale más favorecida de los cuatro. Los demás, un disminuido mental, un suicida por honor y un cabrón avaricioso, hermanos todos ellos entre sí, merecen también la relativa compasión de Bill, que es como la presunta misericordia de Dios, una emoción tan marcada como finalmente distante y pasiva. Se sabe que tanto Dios como Faulkner la tienen o la deben tener, pero apenas la ejercen en sus respectivos mundos. Más bien es como si su obra, la obra de ambos, consistiese en la pregunta eterna por si tiene sentido la compasión o no… ¿Y es que acaso hay otra pregunta absolutamente decisiva para un narrador?

Bill, en efecto, nos presenta a sus pobres pero rudos personajes precipitándose a la tragedia, y no se mete, no juzga, sólo les quiere, o, al menos, les respeta. Para eso precisamente le sirve la psicología, o la técnica, de la corriente de conciencia. Claro, no es posible saber lo que se le pasa por la cabeza a un disminuido de 33 años que tiene una mente de 3 y que ni siquiera habla, pero Bill se vale de ese artificio -el de pretender transcribirlo tal y como se manifiesta- al modo de la filosofía crítica del viejo Kant, como algo que el sujeto ha de poner para que el objeto confiese su verdad. Es un doble artificio, en realidad: Faulkner nos cuenta una historia ficticia, el declive de la saga Compson, y además lo hace desde un punto de vista ficticio, el flujo psíquico de varios de ellos. Flaubert, por ejemplo, todavía podría hacernos creer, si le diera por ahí, que Madame Bovary existió, y que él se ha limitado a narrar su historia de la manera más realista posible. Pero Bill jamás podría alegar que ha estado físicamente en la mente de Quentin Compson y que sabe cuánto deseaba a su hermana (por cierto, aunque Faulkner lo niega en el apéndice, para no suscitar irritabilidades, se apunta aquí una intención de incesto como la copa de un pino; incluso yo sospecho que al propio autor le pone su personaje, Candance, Caddy). El estilo indirecto libre del narrador omnisciente desde luego no llegaba ni podía llegar a tanto; aún así, Faulkner es también un realista puntilloso y sorprendente en lo mundano, y nos informa así de que Quentin se lava bien los dientes antes de tirarse al río y ahogarse…

Sea como fuere, en El ruido y la furia el lector asiste a lo oculto, es decir, a cómo alguien va organizando lo que percibe de acuerdo con sus caóticos recuerdos, un truco que sirve también y sobre todo para que no tengas más remedio que comprometerte con el destino del personaje, puesto que le estás espiando en lo más íntimo. Una intimidad bruta, sexual, corporal, impura y sucia, pero inevitablemente pensante, como Bill ha aprendido de Joyce. El que no la haga suya es que no tiene alma, o que no vale para la literatura. Faulkner aprende a respetar a sus criaturas así, abriéndolas en canal. Si fuese un jodido nihilista -y en El ruido… el nihilista de mierda es Jason Compson Sr., no el propio Bill-, a lo, por ejemplo, Samuel Beckett o Jean Paul Sartre, las terminaría matando sólo para que dejasen de sufrir, como a un caballo que se le ha roto la pata, por torpes o por gilipollas. Pero Bill es mucho más grande, además de mucho más caudaloso y original: a veces los termina matando, sí, pero porque su sufrimiento ya les ha dignificado tanto y tan extrañamente -por tan extrañas vías, diría yo- que lo mejor va a ser dejarlo así y acabar de una vez. Vale que a veces dibuja canallas sin remisión, desgraciados sin corazón, como Anse Bundren en Mientras agonizo y tantos otros, pero nunca aquellos a los que hayamos visto previamente por dentro. Porque, si previamente hemos accedido al tremendo lío que ellos mismos tienen respecto a lo que hacen (vidas duras pero llenas tan sólo de sí mismos y de sus pasiones fundamentalmente materiales) y de lo que piensan (lo que, señalaba antes, “se les pasa por la cabeza”, y que no son capaces de evitar ni de dominar), descubrimos que para qué, que ni el autor ni yo como lector somos quienes para juzgar. Para eso está o estará luego o ha estado siempre la misericordia de Dios, si es que existe… Y si existe, más le vale -y más nos vale a nosotros, sobre todo- que tenga un criterio mejor, más lucido y más ordenado que el idiota de la famosa frase del Macbeth de Shakespeare que da título a la crónica, o nada tendrá, efectivamente, sentido. La polla, ya digo, y de nuevo con perdón…

Hay una entrevista con Faulkner de 1961 cuando realizaba su viaje como fenómeno de feria por Sudamérica y que encuentro en Internet. Entrevistador y entrevistado están en Venezuela, y pregunta un tal Guillermo Meneses:

—¿Cree usted que ha realizado una obra importante por la obtención de una nueva técnica, por la descripción de ambientes y personajes que le son absolutamente personales, por la lucha con formas de lenguaje que han logrado una expresión de auténtica equivalencia con el contenido ideológico y la condición de los personajes?

—Para mí, el escritor está demasiado ocupado en escribir, en tratar de llevar al papel la suma de sus observaciones, de su imaginación y de su experiencia como para tener tiempo de preocuparse con el estilo y la técnica. La técnica es simplemente el proceso de narrar de la manera más conmovedora que esté a su alcance el cuento que está narrando. El estilo, pienso, se inventa a sí mismo. Yo diría que un escritor excesivamente preocupado por el estilo no es en realidad un escritor de primer rango, si se le da a esta palabra el sentido de individuo que tiene el ardiente deseo de decir algo.

—¿Es cierto que usted tenga menosprecio y desconfianza por la literatura, que su obra sea, en cierta manera “antiliteraria”? Se dice que usted detesta las conversaciones literarias, las revistas de vanguardia, las discusiones de ideas abstractas…

—Nunca he sentido menosprecio y desconfianza por la literatura. Casi podría decir que no estoy interesado en la literatura, que ningún escritor que esté ocupado tratando de poner en el papel la suma de sus experiencias de su imaginación y sus observaciones tiene tiempo para ser literato. Es verdad que no gozo en las conversaciones literarias, por las mismas razones que acabo de mencionar arriba. He estado demasiado ocupado en escribir como para tener tiempo o gusto en hablar acerca de ello o acerca de los libros de cualquier otra persona. Cuando dejo de escribir lo que quiero es una tregua en el trabajo de escribir. Escojo entonces algo completamente diferente: montar a caballo, por ejemplo. Es decir, me considero no como hombre de letras sino como criador de caballos y cazador de zorros que escribe por el placer y el estímulo que en ello encuentra. Como el jugador amateur de tenis juega al tenis.

Es de coña. El mayor escritor vivo, al que muchos están ya imitando, con una obra increíble y un Nobel bajo el brazo, quiere hacernos creer que sólo es un granjero anónimo que escribe por afición. Vamos, hombre… ¿Cabe mayor ficción, mayor artificio? Sin embargo, igual que en sus novelas, el truco, el estilo, produce un tremendo e inesperado efecto de realidad. Es, por otra parte, una prueba, otra prueba, de su admiración y tributo hacia sus propias criaturas: tanto, tanto, que pretende hacérsenos pasar por una de ellas… En cualquier caso, lo que es claro es que años de observación maniática de las múltiples formas de la opresión y de la miseria económica y moral no significa que Faulkner interprete que bajo ellas no siga habiendo seres humanos, y parece insinuar que siempre hay un reducto de elección a pesar de todo. A menudo el lector termina por adorarle por la mera gratitud de conseguir entender algo de lo que ha pasado, pero él pretendió, quizá, provocar aposta esas interferencias a fin de alejar la indiferencia de aquel que no va a conceder tanta importancia al destino individual de sus personajes como se la otorga él, o la insensibilidad del lector que está demasiado acostumbrado a reírse de ellos como solía suceder a menudo en la literatura decimonónica. Cierto es que Faulkner no suele recrearse en la tristeza, que pasa por ella con extrema rapidez para recalar en otra orilla triste, incidente tras incidente, y no paran de sucederse los incidentes. Pero exige seriedad, exige ser tomado en serio como un grave y circunspecto filósofo, o mejor ni siquiera molestarse en acercase a él, y sólo por eso, sólo por el interés literario que esa actitud recaba o pueda recabar todavía, creo que merece ser leído incluso después de tanto tiempo.

Ya puestos…

http://hyperbole.es/2015/07/el-largo-y-torrido-verano/

No he leído esta obra de Foulkner,pero lo haré.

Lo único, es que no se debe ensalzar a alguien menospreciando al prójimo.

Sí, es una mala costumbre que tengo…

Es un libro demasiado enrevesado para mi gusto. Desde luego no lo recomendaría expresamente. Y un apunte, la traductora comete errores importantes al repetir “la digo” muchas veces. El laísmo es una falta que una profesional debería evitar.

Ya se recomienda sólo, aunque me temo que será materia obligatoria en las aulas de EEUU, con que lo podemos dar por muerto. Es extraño que un filólogo, que prácticamente se dedica exclusivamente a eso, al conocimiento y culto de la norma, cometa ese error que dices, pero cosas más raras se han visto. Enrevesada, sí… (suspiro)

http://www.cervantesvirtual.com/portales/julian_marias/683622_novela_americana/

https://elpais.com/diario/1997/09/22/cultura/874879205_850215.html

El laísmo continuo de la traductora no hace más que desmerecer la obra. No entiendo cómo los editores lo permitieron.