La mesa de un escritor nunca está lo suficientemente limpia cuando lo que se busca es la inspiración en cada detalle. El despacho de Gómez de la Serna, recreado en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, tiene todos los ingredientes para dejar volar la imaginación con un simple vistazo. Candelabros, bombillas de colores, la Navidad azul en el mes de Julio. Difícil no trasladarse al torreón de la calle Velázquez, cuando uno se asoma al escaparate de los objetos acumulados y como una bandada de pájaros tus ojos se posan en el espejismo de nubes que coronan el techo, en la rana gigante y en el violín de cerámica. A poco que te esfuerces ves a Don Ramón convertido en un objeto más, en un paraguas sin varillas, en un animal disecado o en una herradura de la suerte. Y a su lado, la famosa muñeca de tez amarillenta y pelo polvoriento traída de París; compañera inseparable no solo en sus noches de tertulia del café Pombo. Compañera también, de conversaciones silenciosas en el sofá de su saloncito, y que cual mujer fatal disfruta siendo la reina entre objetos que no se resignan a perder su posición de privilegio, mucho menos frente a una muñeca recién llegada.

El torreón de la calle Velázquez no fue su único despacho. Otros despachos tan especiales como el de la calle Villanueva o el de la calle Puebla, le acompañaron a lo largo de su vida, llenando vacíos y silencios con cachivaches exóticos traídos de sus viajes: Nápoles, París y Buenos Aires, a los que otorga el regalo de una segunda vida. Objetos que constituyen el complemento perfecto de una personalidad tan exhibicionista, que ni su mujer Luisa Sofovich es capaz de sofocar imponiendo el contrapunto del sentido común. Nada importa cuando de lo que se trata es de crear un personaje, convertirse en un dandi de las letras, inventar un lenguaje propio y mirar, mirar con los ojos bien abiertos cuanto acontece en un Madrid en blanco y negro, para a través de la interpretación de los objetos y sus invenciones lingüísticas, transformar el mundo en otro mundo tan a su medida como lo son sus trajes.

Es habitual verle en el Rastro como un sabueso buscando rarezas con su traje a rayas, el geranio en la solapa, su flequillo de remolino; una lección de estética en una ciudad poco acostumbrada a personajes tan coloridos. Caprichoso se enamora de cosas absurdas que compra a pesar de que su economía no es lo bastante boyante como para permitirse tales extravagancias: espadas, Vírgenes de la Soledad, velones, jaulas, urinarios, el caparazón de un galápago. Otras veces son los admiradores quienes le agasajan con regalos que más que regalos son tesoros como el famoso espejo cóncavo cuyo reflejo agranda la perspectiva hasta convertir un pequeño espacio como es su despacho, en un palacio del que presumir con las visitas, o el ojo gigante que todo lo ve y que desde el techo corona la estancia y vigila sus movimientos, sus horarios maratonianos frente al escritorio, muchas veces hasta el amanecer, mientras escribe con tinta roja sobre papeles amarillos hasta desangrarse vivo.

Y aunque su cabeza es un constante ir y venir, conserva en su memoria el recuerdo de su abuela Paquita, de quien heredó el gusto por empapelar con fotos y estampitas las paredes y ventanas en una suerte de collage sin fin. La vida es mirar y él lo hace a través de sus fotos, por eso las suyas cubren las paredes hasta llegar al techo. Algunas son recortes de libros, otras son fotos de amigos: Carla Bodoni se esconde tras su sombrero, Sonia Delaunay recién llegada a la ciudad, muestra unas cortinas llenas de sol, cuyo recorte ocupa una posición preferente, al lado de un Cary Grant que con actitud seductora está pronto a besar a una rubia escapada del fotograma de una película de Hitchcock. Sin faltar tampoco Bárbara Stanwyck, ni la travesura de colocar a Colombine, la que fue su amante, al lado de la fotografía de su mujer, que junto a un retrato cubista de Diego Rivera, nos miran sin disimulo, como si nada importase. Y ante este maremágnum de imágenes, difícil no sucumbir a la tentación de cubrir unas fotos con otras, algunas estampas sin sentido, amigos que dejan de serlo, traiciones que prefiere olvidar, una labor justiciera en la que arrepentirse es tan fácil como cambiar de sitio una imagen por otra y dejar al descubierto el motivo de algún desafecto que por trasnochado poco importa ya.

A veces ante tantos cacharros no puede evitarlo y lo piensa, piensa en la fatiga de imaginar una mudanza, todo en cajas, la posibilidad de perder alguno de sus tesoros. Le ocurrió cuando se trasladó al exilio de Buenos Aires, ya entonces prometió que viviría en una habitación de paredes desnudas, en la que no habría más que su mesa de trabajo y una bombilla. Pero de que sirven los juramentos si no es para incumplirlos. Otra vez los objetos volvieron a amontonarse en su despacho, cosas que vuelven a amenazar con salirse por las ventanas: la constelación de estrellas, bolas de cristal, y pisapapeles, los candelabros y las bombillas de colores; los regalos de amigos: la rana gigante y el violín de cerámica. Y menos mal que así fue, de otro modo que hubiera sido de su inspiración, pero sobre todo que hubiera sido de nosotros, privados del placer de mirar, mirar con la boca abierta, cómo hacemos ahora mientras el tiempo parece haberse detenido ante nuestros ojos, encapsulado esta vez para siempre.

El Museo Portátil. Museo Arte Contemporáneo. Conde Duque 11. Madrid.

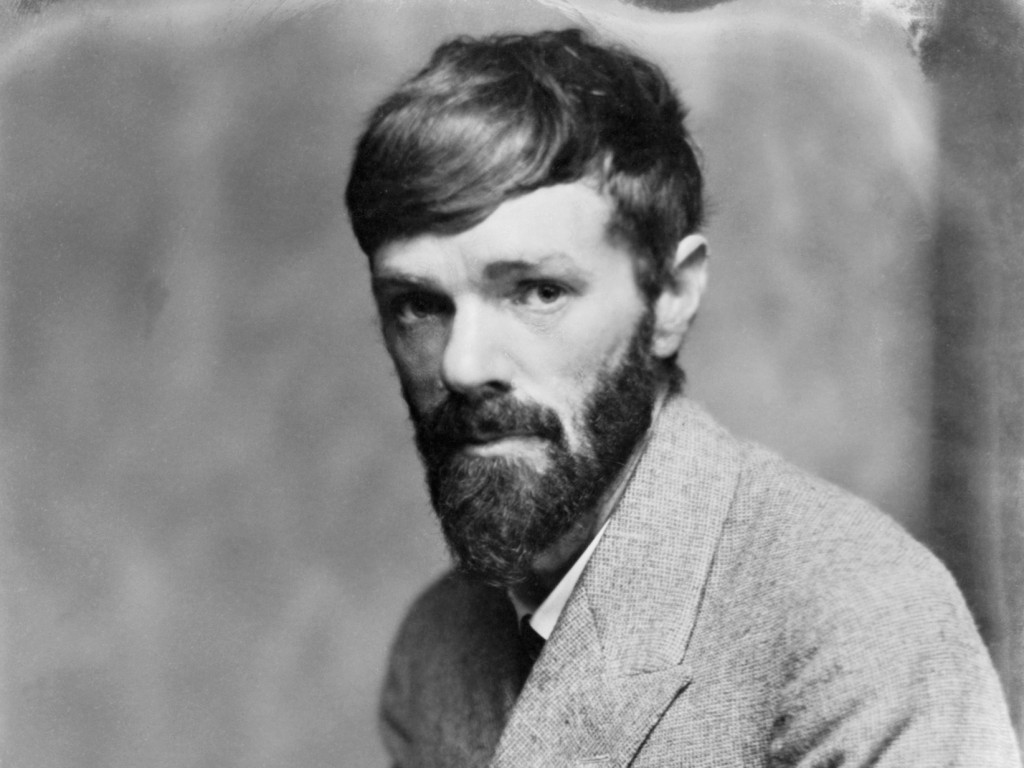

Una generación en (y de) sí mismo

Ramón es el Picasso de nuestra prosa maternal

Pablo Neruda

Hablamos de Ramón Gómez de las Serna -sin “Don” que valga-, el payaso serio de escritura compleja, el observador patológico e incesante, el galanteador de lo bonito accesorio y el psicólogo del corazón mágico de las cosas desechadas por los hombres graves, en definitiva de “el bueno de Ramón” -pues por el nombre de pila a secas suelen ser conocidos, como se sabe, los vates cercanos a la generación del 27, como si así se nos transformasen en los familiares vecinos que vienen a pedirnos sal en rima asonante… Aunque, propiamente, Ramón no pertenece ni a la nómina de hidalgos del 98 ni al cenáculo gongorista y exquisito del 27, y por eso lo hacemos participe de los dos sin adscribirlo a ninguno, ya que de él podemos decir aquello famoso que Groucho Marx decía de sí mismo acerca de la pertenencia a los clubes. Porque lo cierto es que Ramón se apuntaba en intención y lira a todos los clubes literarios nacionales y extranjeros de la época, pero sin incorporarse realmente a ninguno ni acatar seriamente sus postulados sino para tejer con ellos, al modo de hebras, la crisálida en que habían de romper especies nuevas de mariposas (a las que, por cierto, dedicó un delicado ensayo, y, al menos, la siguiente greguería: los vasos colocados boca abajo parecen esconder la mariposa invisible…): el lepidóptero de una imagen nunca vista, de una metáfora jamás aún oída, de un objeto nunca así mimado y redescubierto para la palabra…

Ramón es, no obstante, también un hijo de la España resultante del 98, y eso se nota en su interés por el regeneracionismo de las plazas y las calles, de las pequeñas cosas sepultadas y de la emoción de a pie, en el empecinamiento a veces también de la mirada sobre lo local y lo próximo y en el rechazo de las ciencias exactas por demasiado “generales” (para él, seguramente, no más que un grado militar…) Pero, a la vez, Ramón se aparta del espíritu del 98 en tanto que inyecta un instinto, una sensibilidad y una visión un tanto ácrata al Regeneracionismo “civil” (de, p.e., un Joaquín Costa) o “naturalista” (de, p.e., un Baroja) de sus tremendos mayores. Ramón, se mire como se le mire, y estableciéndose con ello -o no- dudosas comparaciones entre estos u otros compañeros de generación, es también un tremendo, sí, pero un tremendo…. informal, y es por esa fabulosa razón, además de por sus méritos creativos propios, que le evocamos aquí. Quizá esa formidable informalidad (condición para engendrar nuevas formas y hasta deformidades…..) le vino a Ramón de la infancia: el Año del Desastre, en efecto, contaba únicamente con 10 tiernos añitos, y tal vez fue entonces cuando confundió indeleblemente el secular abandono patrio con el abandono de los juguetes de esa edad, y, de esta manera, la causa de la patria con la causa de un juguete más de añorada pero imposible recuperación.

En todo caso, el figurín que es Ramón debe hacernos recordar que no todo fue “figurón” y “problematismo” y “morbo” autóctono en la España desposeída de comienzos de siglo -como a menudo suele olvidarse en las crónicas, recapitulaciones y balances que nos bombardean de cuando en cuando. Ramón no extendía recetas ni proponía antídotos o reconstituyentes porque desestimaba la enfermedad y la congoja. Confiaba humildemente en el trabajo descubridor de la imaginación libre, y únicamente redactaba analgésicos contra el aburrimiento y la apatía personales y colectivas, en la convicción de que sólo estos dos Jinetes conducen realmente al Apocalipsis. Ojala que todavía hoy su prolífica literatura nos asesore en la tan antigua como surrealista pregunta por la vida antes de -y con- la muerte.