En Dios todo es espontaneidad…

G.W. Leibniz

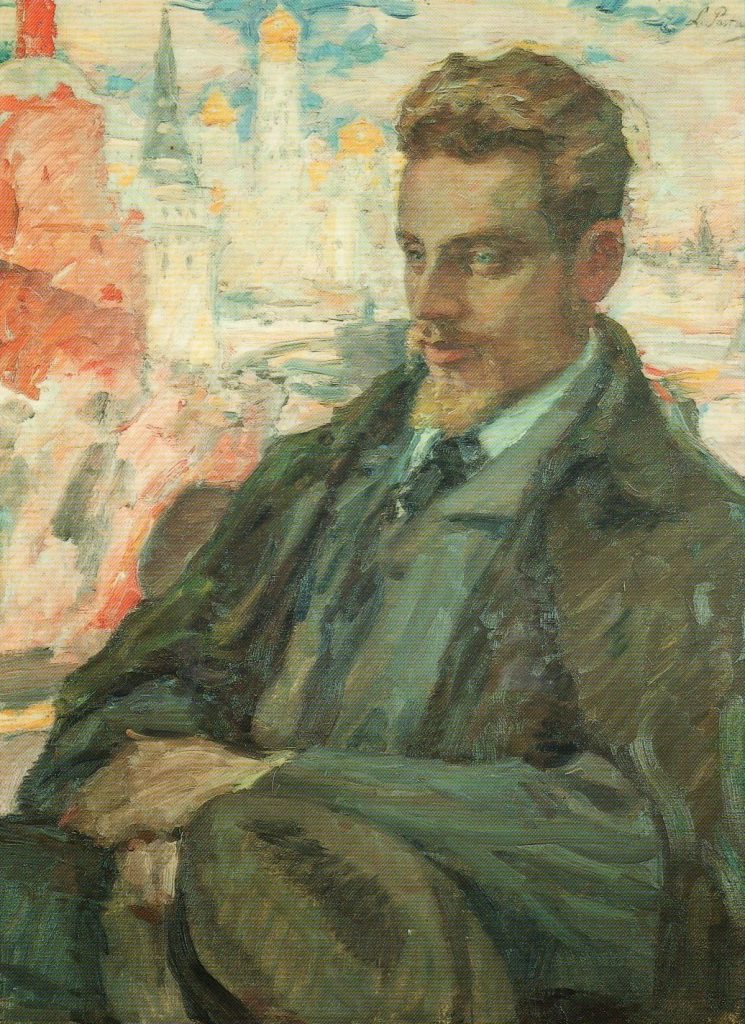

De una sentada he leído las Historias del buen Dios de Rainer María Rilke, un librito viejo y pasado de moda que había empezado con asombro en la facultad y que me ha llevado otros veinte años reencontrar y completar. Tengo que decir que es una joya preciosa, un relicario de delicadeza y cuidado, un devocionario repleto de misterios inteligibles, como todo lo que salió de las manos del Rilke (y mucho acerca de la divinidad de las manos tenemos en estos cuentos, de parte de un joven Rilke que justamente luego se convertiría en aprendiz y secretario de Auguste Rodin), ese poeta de ojos saltones y aspecto hechicero que fue capaz de otorgar poder, gravidez, a la suavidad de su estilo, y profundidad atmosférica a la penumbra de su semántica, como un Velázquez nórdico del verso. Lo mejor, para mí, de Rilke, frente a otros poetas de su tiempo, es que no hace trampas, o no parece hacerlas, que siempre destapa poco a poco y sutilmente sus cartas. Uno puede no compartir sus visiones, propias de un solitario intencionado, pero las claves están ahí, al alcance del lector devoto y recogido, no se esconden hasta hacerse irreconocibles como por ejemplo en Stephan George. Rilke es traslucido, da sentido a sus objetos, a sus cosas, a sus rincones y paisajes favoritos, no tiene miedo de que le tengan por un anticuado y desde luego mima su mundo simbólico como si sólo él justificara la vida -e incluso, en los momentos más extremos de su intuición, la muerte. Por eso, creo, resultaba tan seductor para con sus mujeres, muchas de ellas de alcurnia, a las que cortejaba con pasión y luego abandonaba con elegancia, porque ellas terminaban por congraciarse con las palabras enigmáticas de Rilke y se dejaban convencer por ellas, aunque no siempre fueran luminosas, románticas o alegres.

Historias del buen Dios, de 1904, es un pequeño milagro, como corresponde a su título. Hay un Dios de los poetas más o menos cristianos o cristianos sentimentales como hubo un Dios de los filósofos ilustrados en los siglos XVII y XVIII. Tanto para los unos como para los otros, el problema no es si se cree o no en la existencia de Dios. Como decía Agustín García Calvo, la “existencia” es un tecnicismo que se inventó en la Edad Media precisamente para aplicárselo a Dios, para blindar a Dios de la duda del necio, pero en sí resulta un predicado de difícil adjudicación a realidad alguna. ¿”Existe” la Patria, es el Amor “existente”, tiene “existencia” el Domingo? Tal como lo vemos tontamente hoy -y hace ya bastante tiempo- sólo se puede atribuir verdadera existencia a los cuerpos físicos, pero entonces descreeremos de la entidad de las leyes matemáticas, o del ordenamiento jurídico. Rilke parece pensar, sencillamente, que es absurdo meterse en esos líos en los que el sentido común se enreda con la más abstrusa metafísica. Él va a lo suyo, que no es rechazar o aceptar si Dios está allá arriba o no (“lo hemos enterrado en el cielo”, dice un sepulturero en estos cuentos, quizá en el diálogo más significativo y central de todos ellos, en Un relato sobre la muerte con un apunte manuscrito), sino preguntarse poéticamente cómo sería Dios, de haber creado efectivamente al hombre. Allá arriba no hay más que infinidad de galaxias, y un ingente espacio vacío dentro de ellas y entre ellas, ya lo sabemos, la cuestión es si el viejo Dios del pueblo llano, que reinó virtualmente durante siglos, tiene todavía alguna presencia en los corazones, sobre todo de los niños y de los débiles, y a esclarecer esta duda mediante la parábola poética es a lo que se consagran estas historias. Uno acude a un concierto de obras de Juan Sebastián Bach, el llamado “Quinto Evangelista”, y no se queda en la puerta indignado porque descubre en el programa que la mayoría de ellas son piezas religiosas y yo me he declarado ateo irredento de toda la vida. Lo mismo, me parece, ocurre con estos cuentos de Rilke: sería un despropósito perdérselos porque llevan una quimera inscrita en su misma portada. Borges decía algo así como que Dios es el personaje de ficción más fabuloso y fascinante de la historia de la Literatura: pasando por alto la ironía borgiana, nada nos impide, pues, hacerle caso y adentrarnos en Él, hacer Teología Poética, tener al mismísimo Bach por un cantor incomparable del buen Dios y seguir también los derroteros de Rilke en su condensada exploración de la benevolente divinidad.

A mí me gusta el Dios de Rilke, ese que no conoce bien a los humanos y se acerca cautelosamente a ellos proyectando su inmensa y cálida sombra sobre la tierra, así como me gusta el Dios que predicaba Leibniz, esa especie de computadora viviente para el cual todo es espontaneidad y que llena el mundo de una infinita y bulliciosa actividad. Rilke escribió estos cuentos a su vuelta de un largo viaje a Rusia, donde había estado de visita en el lugar de nacimiento de Lou Andreas Salomé y había conocido también personalmente a León Tolstoi. Lou, forzosamente, tendría que haber hablado mucho y en numerosas ocasiones a Rilke del ateísmo dionisiaco de Nietzsche, pero está claro que el poeta no se dejó impresionar demasiado. Primero porque Nietzsche no había conseguido convertirse en amante de Lou, y él sí, y después porque prefirió el testimonio vivo de la fe un tanto simplona de Tolstoi y del campesino -mujik- ortodoxo ruso. Si sirve para empezar un relato espléndido escribiendo cosas como la siguiente, por citar un pasaje apenas comprometido teológicamente ni difícil, a mí me vale más, o por lo menos igual, que todas las injurias tonantes y “sobreabundancias vitales” del ateo Zaratustra:

(…) Lo que para nuestro sentir es primavera lo que ve Dios pasar sobre la tierra como una leve sonrisa fugitiva. Aquélla parece acordarse de algo que durante el estío difunde a los cuatro vientos, hasta que se reviste de experiencia en el gran silencio otoñal con que se confía al solitario. Todas las primaveras que tú y yo hemos vivido juntas, no alcanzan a llenar ni un segundo de Dios. La primavera perceptible a Él no es la que se despliega en árboles y praderas, sino, en todo caso, la que se hace patente en los hombres, porque entonces transcurre, por decirlo así, no en el tiempo, sino en la Eternidad y en el presente de Dios.

Cuando esto tuyo lugar, un día, las miradas de Dios, en su oscuro oscilar, debieron posarse sobre Italia. Debajo, la tierra estaba profusamente iluminada, la atmósfera resplandecía como oro, pero a través de ella, cual un oscuro camino, se extendía, densa y negra, la sombra de un hombre corpulento, y ante ésta, a distancia la sombra de sus manos creadoras, inquieta, convulsiva, ora en Pisa, ora sobre Nápoles, o ya desvaneciéndose en el incierto vaivén del mar (…)

Etc., etc., en De un hombre que escuchaba las piedras, en Historias del buen Dios de Rainer María Rilke, traducción de Marcos Altama, José Janés, 1948.