La ciencia es un magnífico mobiliario para el piso superior de un hombre, siempre y cuando su sentido común esté en la planta baja.

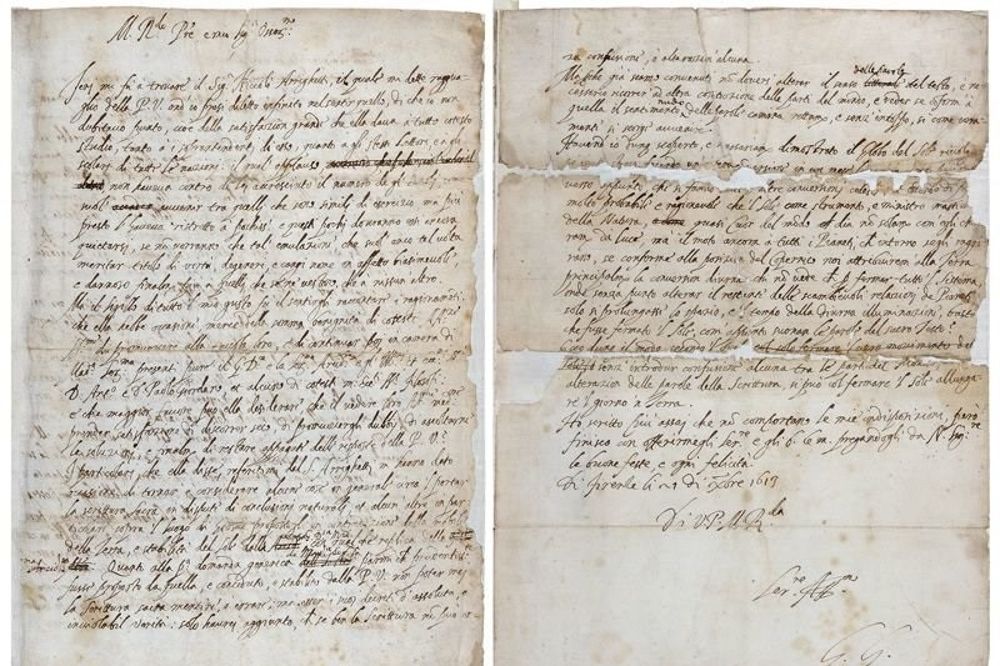

Todos deberíamos saber algo de historia de la ciencia, pero en serio. No sólo porque es en sí fascinante (ese gran laboratorio de sofisticadísimos conceptos y modelos, que no exactamente de verdades demostradas, como se cree), sino también porque resultaría muy educativo para cualquiera entender que las conquistas científicas no han caído como maná del cielo, sino que han respondido a necesidades reales que ciertos señores peculiares han afrontado y solucionado con genio pero también con esfuerzo. Los chicos que llenan al amanecer los colegios, de hecho, piensan automáticamente que el mundo del pasado ya hizo ese esfuerzo y tuvo ese genio por ellos, y por eso no hace falta molestarse más. De todos modos -siguen pensando sin pensar- siempre habrá alguien, calcado de los personajes de The Big Bang Theory, lo suficientemente friki como para preferir estudiar a ir de fiesta, un tipo raro y con gafas que en caso de ocurrir algo grave nos sacará las castañas del fuego o, si no, que allí andará inventando tecnologías lúdicas e incomprensibles para hacernos la vida más agradable. Desconocen mayoritariamente los chicos la épica de la ciencia, es decir, aquellos viejos tiempos en que había que quemarse las pestañas haciendo cálculos bajo una vela de sebo y para colmo de manera clandestina, por si los poderes imperantes se sentían incómodos con tus resultados. O, si la conocen o la intuyen, esa épica, a los estudiantes no les importa lo más mínimo, ya que esas son cosas de los antepasados, que se obstinaban como mulas en ser extrañamente oscurantistas, como si tuviesen nada mejor que hacer que obstaculizar el Progreso de la Luz. El caso más célebre, la situación que el imaginario colectivo aún retiene como típica de la “Heliomaquia” -como lo llamaba Eugenio D´Ors: la lucha por abrirse paso de la luz…- del pasado es, sin duda, el proceso judicial de Galileo Galilei, que ha vuelto estos días a la actualidad con el descubrimiento de una carta ológrafa en la que el pisano trataba de suavizar la ira de la Iglesia, pero incluso ahí, en terreno tan supuestamente familiar, nada es exactamente lo que parece…

Porque lo cierto es que las autoridades eclesiásticas de la época no eran tan cazurras ni tan necias como se nos ha hecho creer. Muchos de los que estuvieron implicados en el proceso de Galileo presentían muy agudamente que el hombre debía tener bastantes razones para defender la herética tesis de Copérnico, que décadas antes se había presentado como un mero juego matemático o especulativo gracias, en parte, al célebre prefacio de Osiander (pero algo así estaría también en la mente de Copérnico, quien, por otro lado, fue peor astrónomo que Tycho Brahe, geocentrista, y quien no podía desconocer que el heliocentrismo ya había sido postulado por Aristarco de Samos nada menos que en el s. III a. C.) Esos prebostes de la Iglesia eran personas cultas que seguramente no ignoraban ninguno de estos datos, y que habían estudiado con detenimiento las obras de Galileo hasta el punto de percatarse, supongo que con algún terror, de que precisamente lo que venía a aportar el científico italiano era la Física específica que necesitaba el heliocentrismo para dejar de ser una mera conjetura. De hecho, incluso el propio Papa compartía un amigo común con Galileo, y sabía a ciencia cierta que a Galileo no le movía ningún afán de destruir el poder, el orden y la enseñanza de la Iglesia Cristiana. Tanto es así, que cuando Galileo fue finalmente condenado a arresto domiciliario, y no a la pena capital como Giordano Bruno en 1600, ese mismo pontífice le envío una carta confidencial en que casi se leía entre líneas sus condolencias por la injusticia y su comprensión por los geniales trabajos del reo. De modo que la cuestión no fue, como dramatizó Bertolt Brecht, y queda tan bonito en los manuales de historia, que la Iglesia fuese estúpida y oscurantista. Es evidente que sí, que en muchas ocasiones la Iglesia ha servido para bendecir las peores causas, las más reaccionarias y criminales, y que hoy mismo se ve afectada por prácticas nada ejemplarizantes -llevando hasta la exasperación aquello de “en casa del herrero, cuchillo de palo”-, pero entonces tan solo se trataba, creo yo, de proteger a la gente de sí misma, de no difundir todavía una visión para la que se creía que el pueblo no estaba preparado, como más o menos ha argüido Thomas Kuhn en varios de sus libros –sin que yo sea especialmente kuhniano, que es un forma de epistemología de estirpe claramente hegeliana.

El Papa, el cardenal Bellarmino y los otros actuaron, probablemente, por lo que hoy llamaríamos “motivos humanitarios”, en cierta forma. Eso fue lo que salvó la vida de Galileo, aunque le impidió continuar con sus investigaciones. La carta que se ha encontrado ahora, donde Galileo rebajaba y relajaba sus posiciones a fin de hacer compatible la nueva cosmología con la Biblia, ni siquiera fue necesaria. Nadie realmente quería acabar con Galileo, treinta años después de la infame quema de Bruno. El Papa mencionado, Urbano VIII, ni siquiera llegó a firmar el acta de condena de la Inquisición. Galileo era ya viejo, tan sólo procuraron, en mi opinión, que no pudiera hacer más daño. Pero eran enteramente conscientes de que nada podía detener ya la difusión de su obra, sobre todo del Diálogo sobre los sistemas máximos. El hecho de que hubiese que esperar hasta que en 1992 (350 años después de la muerte de Galileo, y con la Luna ya hollada) Juan Pablo II declarase solemnemente que Galileo quizá pudiese tener razón, y que sus opositores posiblemente se equivocaron, se debe principalmente a que la institución de la Iglesia ha seguido entendiendo que su rebaño no está preparado para la verdad, como en el demoledor relato El Gran Inquisidor de Dostoievsky. Esto, sin duda, también es oscurantismo, pero de otra clase, más política, más de una determinada responsabilidad o pedagogía mal entendidas[1]. La historia de la ciencia es fascinante sin duda por sus logros, pero lo es más en lo que tiene de actividad profundamente humana. En ella han estado, y siguen estando, involucrados tantos factores que resulta simplista pensarla en términos de una fácil y efectista Heliomaquia. Esta es una visión que deforma la realidad, y que además hace que los estudiantes crean que la epifanía de la ciencia es un fenómeno gradual y automático, como decía antes, para el que apenas hay que hacer nada más que dejarlo surgir –el laissez faire, laissez passer liberal aplicado al conocimiento. Bajo este punto de vista, habría que dar la bienvenida sin crítica alguna al siguiente hombre de moda o charlatán que nos hable de las ventajas de una sobredimensionada Inteligencia Artificial o de la irrupción mágica del Homo Deus o de lo que lo que le venga en gana en tanto que halague los oídos de su público. Me parece que no sólo hay que luchar contra magufos u homepáticos, también hay que descreer de la mitología con que algunos comienzan a arropar a la tecnociencia, o correremos el riesgo de sustituir una Iglesia por otra, la vieja rancia por la actual futurista.

Galileo Galilei fue un genio sin par: si Galileo no fue un genio, es que esa palabra tan romántica ha perdido ya todo su sentido y se la aplicamos a cualquiera. Pero Aristóteles también lo era, como el mismo Galileo hubiera reconocido. Galileo lo que hizo, no sin apoyarse en algunos precedentes -no existe el Ex nihilo, ni para Dios, ni para la ciencia, ni para el arte-, fue aplicar sistemáticamente el método matemático a los procesos naturales, cosa que Aristóteles había evitado escrupulosamente en la convicción de que la naturaleza está compuesta de cualidades antes que de cantidades (en contra de su maestro Platón, por cierto, que era pitagorizante). En este sentido, y sólo en este, Galileo es el Prometeo de la ciencia moderna. La Física matemática ha llegado tan lejos que las últimas teorías físicas, o microfísicas, de la actualidad, como la teoría M, son ya prácticamente matemática pura sin aportación experimental alguna. Las matemáticas son el órgano práctico de la tecnología, son el Juicio Sintético a Priori de Kant operando ya sin límite alguno, y eso se lo debemos a Galileo más que a Descartes o Newton. Pero eso no significa que exista mucho fundamento para la fábula del “Galileo encadenado”, y, para colmo, y como por ironías de la vida, resulta que la Tierra ni se mueve ni deja de moverse, sino que, conforme a la Teoría de la Relatividad de Einstein, no existe el movimiento absoluto de Newton, sino que el movimiento del objeto que fuere depende del lugar donde coloques al observador… (es decir, que también es cierto hoy que el Sol se mueve, siempre que efectúes tus mediciones desde la Tierra como punto fijo).

Galileo Galilei pasó sus últimos años encerrado en casa como se le había ordenado y cuidado por una de sus hijas, que era monja. Estaba prácticamente ciego y tocaba el laúd recostado en su jergón, como le había enseñado su padre cuando era niño. En realidad, nunca había pronunciado el Eppur si muove, pero sí había tenido que arrodillarse ante la Santa Inquisición; no obstante, me gusta pensar que recordaba a menudo la carta privada de extraña consolación de Urbano VIII, y se reía interiormente del destino paradójico de los hombres, incluso del de algunos pobres e infortunados genios…

[1] Tan mal entendidas que tan sólo 50 años después Newton pudo publicar los Principia sin oposición alguna por parte de la Iglesia, pese a que era un arriano recalcitrante y pese a que allí se sostenía la existencia de un espacio y tiempo infinitos. Lo cual quiere decir que siempre que alguien espera que se produzca un gran escándalo (como ocurrió con la liberación sexual, que parecía que se iba a acabar el mundo tras siglos de represión), y pone el grito en el cielo para que no ocurra, resulta que después lo que pasa es nada o casi nada, y en su nombre antes se han cometido atrocidades…