El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando razona.

Friedrich Hölderlin.

En los comentarios del propio Francisco de Goya al famoso aguafuerte El sueño de la razón produce monstruos, conservadas en manuscrito en la Biblioteca Nacional, puede leerse: “Cuando los hombres no oyen el grito de la razón, todo se vuelven visiones”. Suponiendo que albergase algún propósito de ser descifrada en la posteridad, mediante esta nota Goya quiso decirnos, tal vez (o decirse, ¿quién sabe?, tan solo a sí mismo), que en la deserción o derrota de la diosa razón, su puesto no queda nunca vacante ni la capacidad del hombre de entronizar sus propios ídolos de barro es, por ello, neutralizada o anulada de un solo plumazo. Muy al contrario, la actividad de las facultades imaginativas humanas continua frenéticamente su curso y, ahora ya sin obstáculos a la vista, el lugar vigilante de la razón vienen a ocuparlo, muy a menudo, monstruos. De hecho, en la imaginería visual del famoso grabado, el crítico Ramón Alcalá cree adivinar como los espectros surgidos de las tinieblas aguardan la caída definitiva en el sueño del hombre de la casaca para empuñar su pluma y dejar sobre el pliego abierto sus funestos auspicios…

De igual modo, Howard Philips Lovecraft, nacido en Providence en 1870 y fallecido pobre y prácticamente anónimo en Rhode Island poco antes de la segunda guerra mundial, pero poco después archiconocido como escritor de género de dudosa calidad -pero de gran descendencia literaria y espiritual-, creía por su parte también él en el poder de los sueños para alumbrar viles criaturas del inframundo perfectamente capaces de apoderarse de la pluma del hombre para arañar con ella en la trama de su destino la cifra de sus peores pesadillas. Solo que, a diferencia del maestro de las pinturas negras, este nigromante de las letras norteamericanas, sumo sacerdote de la narrativa de horror del s. XX… ¡cometía el sacrilegio de cedérsela gustoso! Los relatos de Lovecraft, en efecto -usualmente en forma de cuentos breves: tales es quizá la palabra inglesa apropiada-, no son en sí demasiado originales en lo que se refiere a los ingredientes terroríficos que conforman sus argumentos, pero lo son más, en cambio, en cuanto a la distribución y el acento que acertó a poner en ellos, agrupándolos en conjuntos vagamente relacionados que han dado en denominarse “ciclos”. En cualquiera de los “ciclos” (de “Nueva Inglaterra”, de “Randolph Carter”, de “Chutlhu”, etc.) que componen su alucinada obra, Lovecraft repite ciertos rasgos que caracterizan la estructura obsesiva de su imaginación, los cuales, funcionando como verdaderos leit motivs paralelos y recurrentes entre unas narraciones y otras, nos autorizan a hablar de la creación por parte del “brujo de Providence” de una inaudita y literariamente interesante cosmología del horror; entre algunos de ellos, los que mayor interés tienen por su calado metafísico -de metafísica/ficción, naturalmente- son, a nuestro juicio, los siguientes[1]:

1) Los héroes -que lo serán, ciertamente, por poco tiempo, condenados como están a la locura o a la aniquilación por la naturaleza de sus descubrimientos-, son casi siempre hombres doctos o de formación u oficio científico, generalmente bibliómanos (pronto se hallaran frente al espantoso y legendario Necromicón, del árabe loco Abdul Alhazred), y habituales de las bibliotecas de la universidad de Miskatonic, situada en Arkham, Massachussets, lúgubre páramo donde suelen irrumpir los secretos. Los protagonistas, por tanto, están relacionados siempre de alguna manera con el saber, de manera que presumen pisar el suelo real de la vida corriente reforzados además por la incredulidad hacia lo sobrenatural que les concede su bagaje científico.

2) El modo en que llegan a la revelación de la insignificancia del hombre y la mentira e irrelevancia de las concepciones del universo en las que se mueve reviste el carácter de una cierta “violencia semiótica”, es decir: deambulan por las brechas, las galerías y los signos de una verdad superior, inmensa, remota, abyecta, pero cuya certidumbre insoslayable en raras ocasiones llegan a encarar frente a frente. Las meras pistas e indicios de esa verdad, por inconcebibles y arcaicos que fueren, producen pavor, confirmándola y otorgándola su valor supremo incluso en ausencia de las realidades teratológicas, absolutamente obscenas, que convocan.

y 3) Los horrores insinuados en tales huellas pertenecen a otros mundos que representan a su vez otras existencias, otros órdenes, otras escrituras e incluso otras transcendencias radicalmente extrañas (aunque a veces emparentadas para el lector con las llamadas “civilizaciones de la pirámide”) y radicalmente ancestrales, de las cuales los minúsculos y débiles hombres son sólo efímeras presas -y no sólo ellos: el ciclo de los seres es, en la narrativa de Lovecraft, ilimitado, pluriforme, y todo en el universo está animado, envenenado de espíritu.

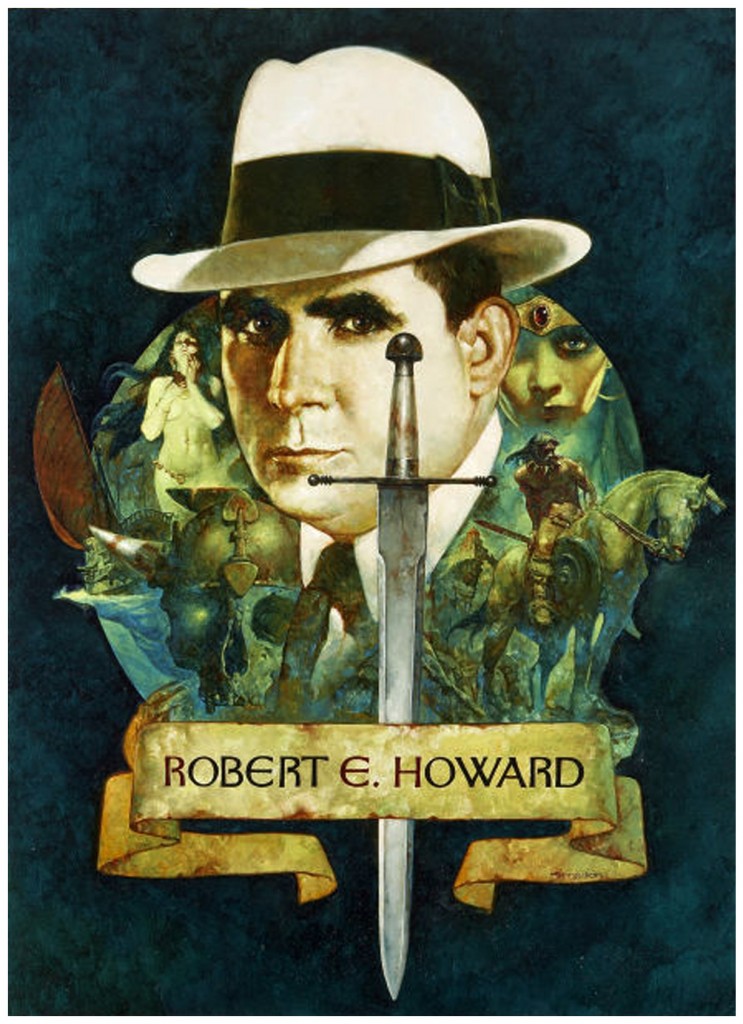

Haciendo uso de estas claves, Lovecraft, gran odiador de la monotonía de nuestra insípida -para él- realidad cotidiana, inventó para sí mismo y para sus lectores y cultores más acérrimos una forma de eternidad arqueológica y viva que cuestionaba y rompía como ninguna con las vacilantes e inseguras imágenes que manejamos tanto de nuestros propios orígenes (en una visión profundamente anti-antropológica, rebajadora y aún humilladora del ser humano) como de los mismos comienzos del universo entero (siempre tan míticos como el mismo Chutlhu, en esto no hay que llamarse a engaño). Grandes figuras anteriores en el tiempo como Henry James, Arthur Conan Doyle y Robert Louis Stevenson habían escrito ya en algún momento, cada uno a su manera, cuentos cercanos al miedo y el horror, tal vez por afición o tal vez por servidumbre a la moda, pero, en último término, por ser un género que, bien manejado, entendían que podía tornarse en un instrumento desacostumbrado de exploración del alma humana. Con el paso del tiempo, y ya entrados en el siglo XX, el relato novelesco fue disociando los elementos más característicamente psicologizantes del romanticismo (y que pueden ser resumidos en esta frase del “realista” Henrik Ibsen: “La vida es una lucha contra los demonios del corazón y de la cabeza”), de aquellos otros sobrenaturales o exclusivamente fantásticos que dieron en parar en el puro weird. Por estos caminos, “novelesco” vino a identificarse para los lectores de la primera mitad del s. XX menos con el psicologismo a la manera de Joseph Conrad del hombre singular atormentado por los vericuetos del destino (sea en la novela histórica o en la realista), que con la fantasía pura y el onirismo prófugo de Arthur Machen, Lord Dunsany o Robert E. Howard (la obra de este último fue prematuramente interrumpida por la muerte, pero ha dejado personajes de subgénero tan célebres como Conán el bárbaro). No obstante, por su influencia, por su estrafalario magisterio, y, ante todo, por el modo en que compendia y da fin en sí mismo a esta pseudo-tradición, es Lovecraft quien merece el título de escritor gótico por excelencia del pasado siglo. Pero Lovecraft no lo llama “gótico”, o literatura de horror, o weird como hacemos hoy, sino “literatura preternatural”, como se puede leer en su ensayoSupernatural horror in Literature, donde la define como “esa esencia cristalina del miedo artístico que pertenece a la poesía”, y que, depurado del, a su juicio, deleznable factor psicológico humano (excepción hecha del sueño, al que se considera poco menos que órgano de percepción metafísica[2]), constituye “la única prueba de lo verdaderamente preternatural (…) Saber si despierta o no en el lector un profundo sentimiento de pavor, y de haber entrado en contacto con esferas y poderes desconocidos; una actitud sutil de atención sobrecogida, como si fuese a oír el batir de unas alas tenebrosas, o el arañar de unas formas y entidades exteriores en el borde del universo conocido”. En consecuencia, para Lovecraft la literatura preternatural, aunque conscientemente ficticia, no carece por ello de un contenido específico al que también cabe atribuirle cierta enseñanza, por poco ordinaria que ésta sea:

“Para aquellos que gustan de especular sobre el futuro, el relato de horror sobrenatural proporciona un campo interesante. Combatido por una ola creciente de tedioso realismo, cínica petulancia y sofisticado desencanto, recibe el aliento, sin embargo, de una corriente paralela de misticismo cada vez mayor, debida tanto a la reacción cansada de los “ocultistas” y los defensores de los fundamentos religiosos frente a los descubrimientos materialistas, como a la estimulación del asombro y la fantasía a causa del ensanchamiento de las perspectivas y la ruptura de barreras que la moderna ciencia ha provocado”.

Sin embargo, pese al “desencanto” civilizatorio muy primera posguerra mundial de Lovecraft, en realidad el término y la actitud “góticas” provienen de un periodo muy anterior, para ser exactos del año 1765, en que se publica la novela más imperfecta y decadente pero también la más original de su siglo, El Castillo de Otranto. Su autor, Horace Walpole, conde de Oxford e hijo del primer ministro británico Robert Walpole, hizo gala ciertamente de una gran originalidad y audacia al escribir tal relato en pleno apogeo del neoclasicismo, máxime si pensamos además que El Castillo de Otranto era una secreción poco o nada edificante desde el punto de vista de las costumbres: hablamos de un abigarrado ensamblaje de mansiones encantadas, puertas secretas, testamentos escondidos, turbias reputaciones, parentescos secretos, inmensas fortunas, misterios lacerantes, vengativas apariciones, etc., etc.[3] Toda la parafernalia, en suma, del actual subgenero pulp -sean literatura y cine “rosas”, o sean el folletín de revista o el culebrón de teleserie-, está en embrión en estas páginas y en las de sus sucesores inmediatos, principalmente Anne Radcliffe, agudizando la vertiente melodramática, sentimental, del invento walpoliano, y Matthew Gregory Lewis, atacando por su parte por el lado de los fantasmas y otros figurones sobrenaturales[4]. Por todo ello, Walpole debería ser considerado sin duda alguna el primer freak literario de la historia, aunque tal vez la palabra adecuada sea otra: Walpole, antes que freak, es más bien el padre no reconocido del “spleen”, esa actitud de ensimismamiento encapsulado y evasión pueril y teñida de tenebrismo que caracterizará toda una negra subcorriente artística -o, si se quiere, corriente subartística- que aún sigue vigente hoy en mundillos como los del comic underground, la música alternativa e incluso la reciente cultura hacker (quién no logre pese a estas descripciones hacerse una idea del significado de spleen no tiene más que reunir los fragmentos que le hayan llegado de la vida de ese perfecto “spleenero” a caballo de los siglos XX y XXI que es el llamado “monarca del pop” y “niño eterno”, el señor Michael Jackson, por no hablar de Prince o, en una vertiente más siniestra, Marilyn Manson; también cabe acercarse a la filmografía de Tim Burton, Wes Craven o, en nuestras tierras, de Tinieblas González, el primer Santiago Segura o Alex de la Iglesia[5]).

¿De dónde sale el spleen? Resulta muy fácil hacer una interpretación psicoanalítica del spleen, y, de hecho, tanto Lewis como Howard o Lovecraft han compartido una curiosa obsesión o filia compulsiva por sus madres de la que se puede extraer mucha miga psiquiátrica. Pero, en realidad, el propio psicoanálisis está más del lado de los pacientes o rehenes del spleen que de sus sanadores o liberadores, como en parte reconoce Sigmund Freud en su ensayo sobre “lo siniestro” acerca de un cuento breve de E.T.A. Hoffmann. O, por lo menos, así puede juzgarse a la vista de los productos estéticos inspirados en el psicoanálisis, como la obra de Arthur Schnitzler o André Bretón o el cine de Alfred Hitchcock o Luis Buñuel. En ellos, la psique funciona como misterio a resolver, un misterio inquietante y mórbido igual que el propuesto por el gótico, y en el cual el “principio de realidad” es negado hasta el desenlace de la historia -o ni siquiera entonces… Porque el spleen es menos una regresión a los traumas de la infancia que una inadaptación deliberada al mundo adulto, cuyas reglas repugnan a la racionalización psicoanalítica tanto como a la imaginación gótica. Pero, como dice René Girard: “La infancia autónoma, indiferente al mundo de los adultos, es un mito para las personas mayores. El arte romántico de rehacerse una infancia no es más serio que el arte de ser abuelo. Los que se adornan con la “espontaneidad” infantil quieren fundamentalmente distinguirse de los Otros, los adultos, sus semejantes, y no hay nada menos infantil que eso”[6]. Así, de nuevo Lovecraft, evocando en su ensayo la visión “preternatural” en la obra de Edgar Poe, dice lo siguiente: “penetrando en cada uno de los horrores supurantes de esa burla pintada con colores alegres llamada existencia, y de esa mascarada solemne llamada pensamiento y sentimientos humanos, dicha visión tuvo el poder de proyectarse en cristalizaciones y trasmutaciones tenebrosamente mágicas”. Es, pues, un pathos de la diferenciación respecto de los demás y un desprecio por las duras leyes del mundo adulto (como se puede comprobar hoy por doquier en muchas de las producciones culturales destinadas a los adolescentes) lo que mueve el impulso hacia “lo siniestro” en particular y al romanticismo en general, frente al cual el gótico tan sólo aporta en sus mejores realizaciones un fascinante sentido del misterio cósmico en el sentido del dictum del escolástico, Omnia exeunt in mysteriam, y que significaba, si no andamos muy descaminados, que todas las ramas del saber humano, una vez rastreadas hasta sus fuentes y principios finales, terminan por desvanecerse en el misterio. A este respecto lo señala muy claramente Arthur Machen en su relato Los tres impostores o las transmutaciones:

“El universo es más espléndido y terrible de lo que soñábamos. El universo entero, amigo mío, en un sacramento tremendo; una fuerza y una energía místicas e inefables, veladas por la forma exterior de la materia; y el hombre, y el sol y las demás estrellas, y la flor entre la hierba y el cristal en la probeta del laboratorio, son, todos y cada uno de ellos, igualmente espirituales y materiales, y están sujetos a una acción interior”.

Volver a sentir esto, volver a creer algo así hoy quizá sea lo más atrayente de la estética gótica.

[1] Hay una estupenda biografía de Lovecraft firmada por L. Sprangue Le Camp y editada en Valdemar; por otra parte, en 2005 se tradujo al castellano la breve monografía de Michel Houellebecq sobre Lovecraft en Siruela; y hace poco salió la magnífica revisión que Alan Moore ha escrito sobre él en el cómic Neonomicón.

[2] Opinión compartida por Charles Baudelaire, quien escribe en Los paraísos artificiales: “Soñar magníficamente no es un don que se conceda a todos los hombres. La facultad de soñar es una facultad divina y misteriosa, porque mediante el sueño el hombre se comunica con el mundo tenebroso que le rodea”.

[3] Se dice también de Walpole que fue precursor de la “escritura automática” surrealista en unas piezas breves improvisadas para su hija y publicadas en castellano bajo el títuloCuentos Jeroglíficos, en Alianza, una edición precedida y sucedida de unos provechosos prologo y epilogo respectivamente de Luis Alberto de Cuenca, donde se describen pormenorizadamente y con gusto las curiosas filiaciones a que nos referimos a continuación, y de cuyas eruditas incursiones hemos extraído gran parte de nuestra información.

[4] Lewis fue también intermediario en Weimar, donde conoció de cerca a Goethe y al Sturm and Drang, estableciendo así un puente entre las letras inglesas y las especulaciones románticas alemanas. Por otra parte, él fue el urdidor del legendario episodio de Villa Diodati de donde salieron Frankestein y El vampiro y que ha sido magistralmente recreado en celuloide -aunque sin contar con Lewis- por Gonzalo Suarez en la película de 1988 Remando al viento, un documento realmente imprescindible (no por su fidelidad a los hechos históricos, naturalmente, pues se trata de una ficción -aunque mucha de la fraseología y actitudes de los protagonistas están directamente tomadas del anecdotario de la época-, pero sí, sin duda, por su espíritu).

[5] Hallamos una curiosa versión dulce y sesentera del spleen como una posición contestataria e infantil que debe ser sustituida por una alegría madura en la película Harold y Maude, de Hal Ashby en 1971.

[6] En Mentira romántica y verdad novelesca, de 1961, publicado en castellano en Anagrama en 1985.