“Soy una de esas personas, quizá anticuadas, que encuentran en la correspondencia una forma de comunicación única entre las almas.”

Rainer María Rilke

Uno era delgado, el otro grueso; uno, escocés, el otro americano; uno, casado, el otro, soltero… Aunque ambos fueran escritores, eran tan parecidos como un huevo a una castaña, a decir verdad, pero contra todo pronóstico el milagro se produjo y simpatizaron. Todo comenzó con un intercambio de impresiones “a tres” sobre la misión y el carácter de la Literatura en el contexto de unos artículos de revista del que ya dimos cuenta parcialmente aquí. James, que desde luego era muy exigente en la valoración de los escritores contemporáneos que pudieran pasar por su exquisito filtro, quedó seguramente sorprendido de la réplica de Stevenson y, lejos de picarse puerilmente o de jugar a algún estúpido de revanchismo, le envío unas palabras directas para congraciarse y felicitarle. A partir de ese momento, el flechazo entre Stevenson y James fue mutuo, pese a sus muchas disparidades caracteriológicas y literarias, acicateado en parte por lo que yo llamaría el “mal profesional del intelectual”, consistente en la admiración o envidia secreta que muchos escritores sufren hacia los hombres de acción. Es posible, en este sentido, que Henry James se sintiera aguijoneado por esa pulsión tras leer La isla del tesoro, y como además Stevenson respondía tan perfectamente en el plano personal a esa imagen de hombre de pasado juvenil arriesgado y canallita, sin contar todavía con el hecho de que escribía tan estupendamente bien, pienso que el americano no pudo evitar prendarse de un modo estrictamente platónico de él, como solía ocurrirle a menudo.

Stevenson reaccionó proporcionalmente, halagado e interesado por un autor tan diferente de sí mismo pero tan evidentemente dotado para la observación moral y social. Así, la correspondencia entre ambos duró diez años, hasta la temprana muerte de Stevenson, es decir, de 1884 a 1894 con algunas interrupciones, y se puede decir que terminó por atravesar el mundo y los océanos. Fue, como corresponde al talento de sus corresponsales, sumamente dulce, elegante y con un punto de pedantería, cuajada de expresiones de mutuo afecto que incluían también el envío de libros propios y ajenos y el interés por los conocidos comunes. La relación en castellano de ese largo -en el tiempo, no tanto en la cantidad- cruce de cartas se hace en el libro “Henry James / Robert Louis Stevenson, crónica de una amistad”, editado en el año 2000 por la colección Dicho y Hecho, de Hiperión, que voy a evocar ahora sin molestarme demasiado en citar fechas o páginas y tal como yo la he ido interpretando.

“La novela es por su propia naturaleza un alboroto, un alboroto en torno a algo, y cuanto mayor sea la forma que tome mayor, por supuesto, el alboroto”.

Parece que pronto hubo alguna visita de James a la casa del faro de Stevenson, como lo atestigua la mención que el último hace constantemente de un sillón que antes pertenecía a su abuelo pero que ahora le estaba consagrado al escritor. Se tiene la sensación de que James se hacía de rogar un poco al principio, pero luego, cuando Stevenson tomó la gran decisión de su vida, que fue la de trasladarse a vivir con toda su familia a las cálidas islas del Pacífico para mejorar su mala salud crónica, se diría que comenzó a sufrir de verdad por la ausencia. Con gusto para el detalle, James encargó una caja de champán para que le fuese entregada a los Stevenson al embarcase, pero ninguno de ambos podía saber que ya no volverían a verse cara a cara nunca más. Stevenson era feliz en los Mares del Sur (Honolulú, Samoa, etc.), y le encantaba el trato con los aborígenes, mientras que Henry James se quejaba de soledad personal e intelectual en medio de las ciudades más populosas y cosmopolitas del mundo. Sentía, además, cada vez más agudamente a su amigo remoto como un extraño, y le decía cosas como esta:

” Sus aventuras son sin duda maravillosas, pero no logro evocarlas, entenderlas, creer en ellas. Sí lo logro con las que escribe, bien lo sabe Dios, pero no con las que vive, aunque estas, ya lo sé, han de conducir a nuevas revelaciones de aquéllas y su capacidad para ellas es en verdad suficientemente maravillosa.”

Y finaliza esa misma epístola con una llamada casi desesperada, totalmente poética:

“Un poco más y no creeré en usted lo bastante como para bendecirlo. Tome ésta, por lo tanto, como su última oportunidad. Lo sigo con un ala dolorida, una geografía inadecuada y una esperanza imborrable.”

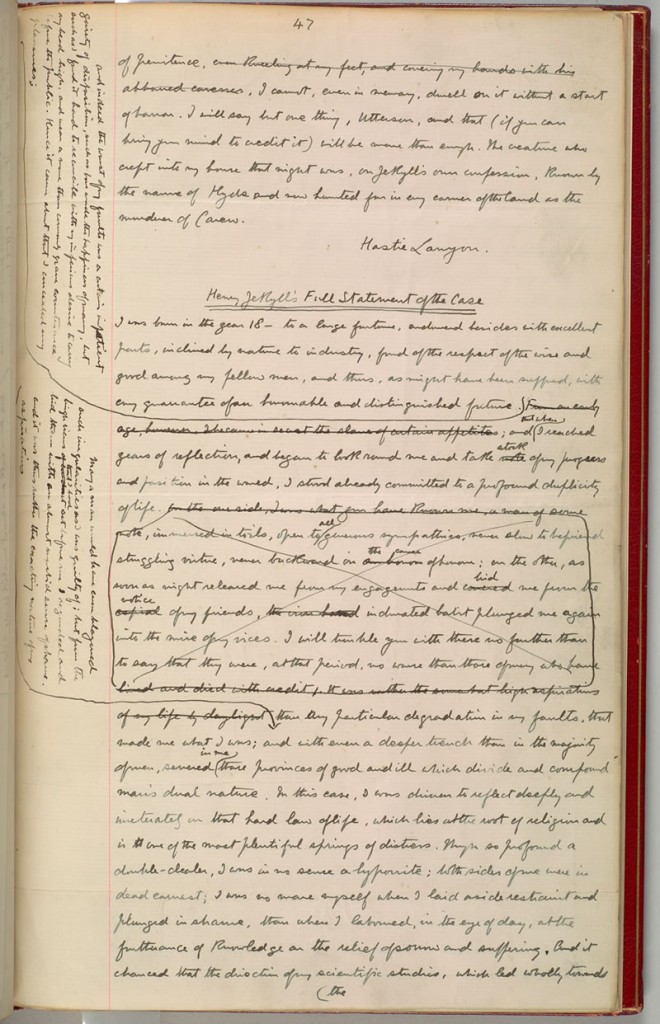

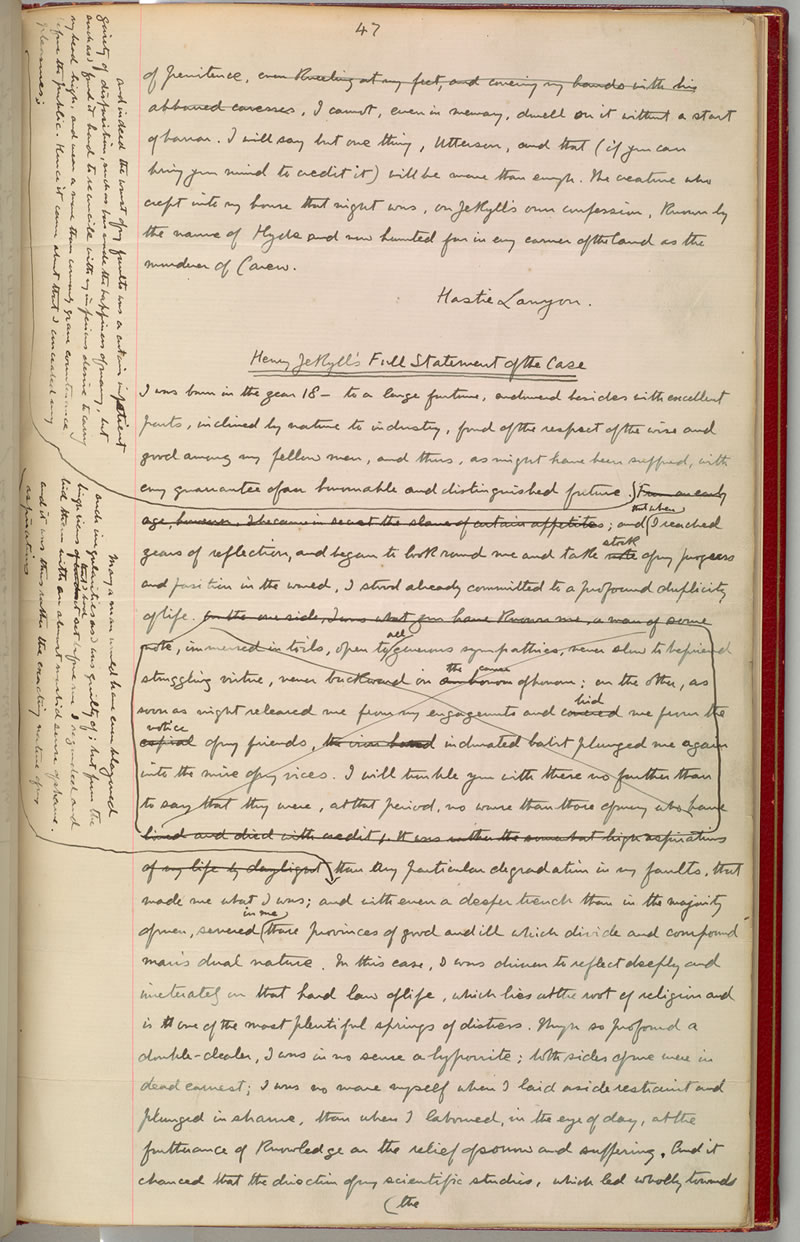

No obstante, aún abrigaba la esperanza de que Stevenson renunciase a esas extravagancias y regresase, pero ese reencuentro no se produjo jamás, como digo. Escribió, entonces, un prolijo y bello artículo, como todo lo suyo, acerca de los méritos literarios de su amigo, donde, entre precisiones y paréntesis, se hacía un excelente elogio de los encantos del estilo y temáticas stevensonianas (que hay que entender, por cierto, que eran bastante nuevos para la época, aunque hoy nos resulten ya tan familiares):

“(Stevenson) describe la credulidad con todos los recursos de la experiencia, y representa una etapa verde con infinita madurez. En una palabra, es un artista consumado hasta la sofisticación, un artista cuyo tema constante es lo no sofisticado.”

Era, sin duda, un honor, y Stevenson respondió entre agradecido y guasón. James era un grandísimo y finísimo estilista, cuyo foco estaba puesto en el tratamiento de temas de relevancia estética y moral casi imperceptibles con una delicadeza infinita. Quizá por ello Stevenson se atrevió a sugerirle un consejo del oficio, tal vez pasándose un poco de la raya en el intento de traerle por un tiempo a su terreno:

“Donde diferimos, en cuanto a trazar historias y a perfilar personajes, empiezo a lamentarme. Desde luego, no soy tan lerdo como para pedirle que abandone su línea, pero ¿no podría usted, en una novela, para ganarse el agradecimiento de un sincero admirador, no podría fundir sus personajes en un molde un poco más abstracto y académico (la buena de la señora Pennymen, entre sus otras obras, ya tenía un sabor a lo que quiero decir), y afinar los incidentes, no digo en una tonalidad más fuerte sino ligeramente más enérgica, como si fuera un episodio de una de las viejas novelas llamadas de aventuras? Temo que no lo hará, y supongo que debo admitir suspirando que tiene razón. Y sin embargo cuando veo, por ejemplo, un libro de Tom Jones manejado con su exquisita precisión y atravesado de parte a parte por esas ilustraciones secundarias de reflexión en que usted destaca, renuncio con nostalgia a la preciada visión. Piense en ello.”

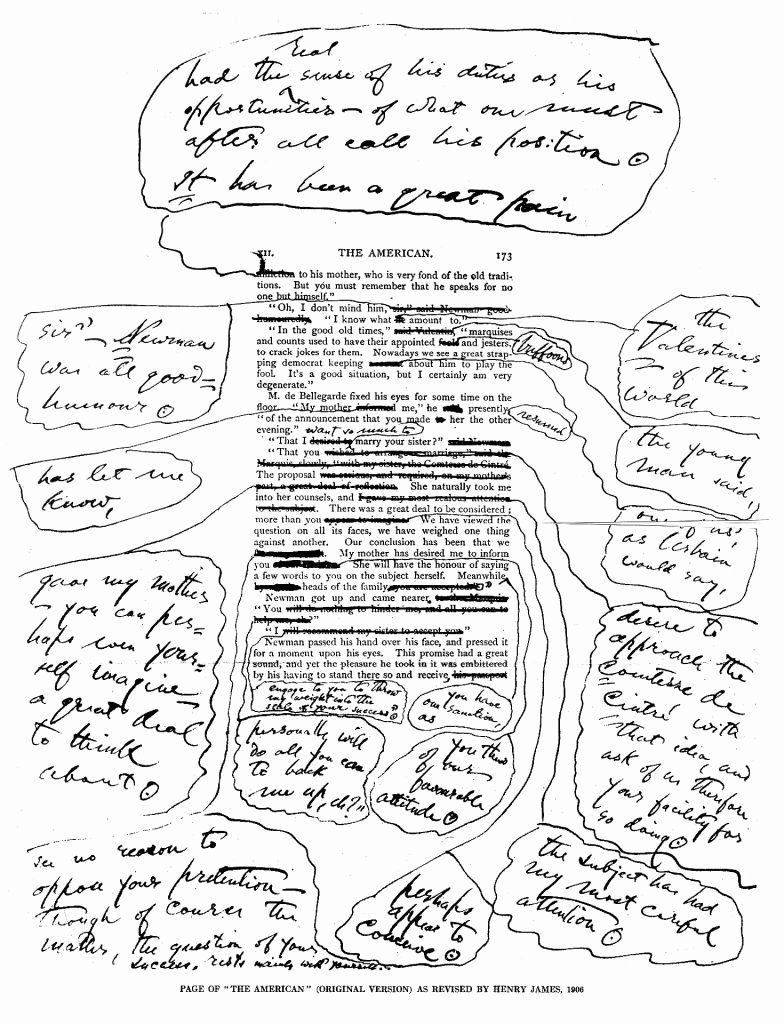

Creo no equivocarme si afirmo que James no pensó en ello ni por un segundo. Una cosa era apreciar mucho en la distancia intelectual el mundo casi físico en el que habitaba la inspiración de Stevenson y otra abandonar sus aristocráticas y vaporosas criaturas de la Alta Sociedad para emularlo. Como él mismo dice: “El hombre primitivo no me interesa, lo confieso, tanto como el civilizado, y, sin embargo, sí que me interesa cuando usted escribe sobre él” –el subrayado es suyo. De hecho, pese a que nunca cedió en su interés por las andanzas tropicales de Stevenson (escribe también, siempre con ironía pero también con honestidad: “Entonces pienso que le envidio demasiado: su clima, lo emocionante que es su vida, su magnífica facilidad”…), poco a poco fue cogiendo una tremenda e irrefrenable manía a los primitivos que le acompañaban en esa nueva vida, para los cuales empezaba a recolectar los epítetos más despectivos, como cuando habla de una carta que anuncia un verano más de separación:

(…) Debo darle las gracias por ella ahora, antes de que los golfos le hayan arrastrado en su corriente, o al menos le hayan arrebatado el regusto de las cosas sin sal, las obras hogareñas de los amigos torpones (…) En consecuencia, cuando usted venga, si viene, lo cual dudo en el fondo de mi corazón, lo veré en todo su extraño florecimiento exótico, con todas sus pinturas y cuentas y plumas. Que obtenga usted una magnífica cosecha extra de todas esas cosas (ya que le traerán una fortuna aquí) en este muy molesto verano extra. Será encantador y delicioso para mí verlo con paladar para mí sencillo budín casero, después de todos los salvajes platos caníbales que ha aprendido a conocer.

Stevenson, sin embargo, se encontraba cada vez más implicado en la vida de sus queridas islas, hasta el punto de meterse en política para defender a los samoanos de sus colonizadores alemanes, ese tipo de gestos que a Henry James le gustaban de su amigo, pero que nunca iniciaría por sí mismo. Stevenson trata de explicárselo: “Uno no sabe lo que son las noticias, ni la política, ni la vida del hombre, hasta que la ve a una escala tan pequeña y con su propia libertad en juego sobre el tablero”. Porque Stevenson era plenamente consciente de lo extraño de su amistad con James, teniendo en cuenta lo distinto de sus temperamentos literarios, y así lo expresa:

“¡Qué ocupaciones tan diferentes estar tratando de trazar a Adela y tratando de escribir los cuatro últimos capítulos de The Wrecker! ¡Cielos, son como dos siglos distintos; el nuestro es un asunto tan grosero y trasnspontino, que aspira tan sólo a un cierto fervor de convicción, sentido de energía y violencia en los hombres; y el suyo es tan límpido y brillante y de una superficie tan exquisita!”

“Adela” es un personaje especialmente conseguido de James, y The Wrecker una novela que Stevenson escribía a cuatro manos con otro amigo (ignoro si debido a su tubercolosis, que no le permitía ni un día de paz y trabajo completos). En una ocasión, y refiriéndose precisamente a la incompatibilidad entre su mala salud y sus vicios más queridos, Stevenson se toma la libertad de casi ridiculizar a su amigo:

“He tenido que dejar toda bebida fuerte y todo tabaco, y ahora estoy en un estado de transición entre las dos cosas, lo cual me parece cercano a la locura. Usted nunca ha fumado, me parece, de manera que no puede comprender las alegrías de dejarlo. Pero por lo menos usted a bebido y tal vez puede comprender mi fastidio cuando de repente me encuentro con que un vaso de clarete o un brandy con agua me producen una jaqueca atroz a la mañana siguiente. No falla; beba lo que beba, ahí está esa jaqueca. El tabaco es igual de malo para mí. Si sobrevivo a esta ruptura con la costumbre seré sin duda un cachorrillo pusilánime. En realidad estoy hecho de tal manera, o contrahecho de tal manera, que no me gusta pensar en una vida sin el vino tinto en la mesa y sin el tabaco con su encantadora brasa. Vista a distancia no resulta divertida. Puede que me parezca el Jardín del Edén cuando entre ella, pero no me gusta el color de los postes de la entrada. Imagínese que alguien le dice que tiene que dejar su casa, y sus libros, y sus clubs, y salir a acampar en medio de África, y mandar una expedición: aullaría, patalearía y huiría. Yo pienso lo mismo de una vida sin vino y tabaco, y si esto continúa así, ¡tendré que ir a hacerlo, señor, en carne y hueso!”

Efectivamente, Henry James y África son dos realidades incomposibles, que de tener lugar juntas en un mismo espacio y un mismo tiempo producirían la destrucción instantánea del primero sin la menor perturbación en la indómita faz de la segunda. Stevenson lo sabe y el hecho de que lo diga abiertamente habla mucho de la confianza adquirida con el transcurso de los años entre los dos amigos. Pero al final llega el final, y Stevenson muere de un ataque cerebral en Samoa en 1894. La noticia tarda en llegar a Europa, y cuando llega todavía tarda un tiempo en ser confirmada. Henry James acusa el golpe y se apresura a enviar una carta de condolencias a Fanny, la mujer de Stevenson. Se trata de una carta breve, maravillosa y bien ponderada, en la que se dicen cosas tan bonitas como esta (o tan grandilocuentes, si se es poco piadoso) del ilustre difunto:

Iluminó un lado entero de la Tierra y era por sí mismo una provincia entera de la imaginación.

Henry James vivió veinte años más, en los cuales produjo muchas más novelas y muy ambiciosas, sin salirse de su marco estético y social habitual. Hasta donde yo sé, no volvió a referirse en ningún escrito crítico a las novelas de Robert Louis Stevenson, pero su producción es tan abundante que en este campo no es posible estar seguros de nada. También escribió una enorme cantidad de cartas más, y entabló amistad con otros escritores de romance, como Stephen Crane o Joseph Conrad. Pero la relación con Stevenson fue de alguna manera especial, o al menos así lo creo yo: tan intensa como truncada o tan intensa por truncada; y, además, no todos los amigos reservan un sillón de su casa para uso exclusivo tuyo…

file:///C:/Documents%20and%20Settings/AULA%20205/Mis%20documentos/Downloads/El%20%C3%A1ngel%20y%20la%20mosca-hermanos%20James.pdf