En un zarzal, en una selva oscura

O al borde de una ciénaga

En donde cada paso es peligroso,

Monstruos y fuegos fatuos nos acechan

Y estamos bajo el riesgo de algún hechizo.

La parte que a mí más me gusta de la vida de Howard Philips Lovecraft es cuando lo dejó todo para intentar ser una persona normal. Lo cuenta Le Camp, y resulta una bonita historia de redención -me encantan las historias de redención, debo de necesitar una-, pero desgraciadamente corta, porque poco después Lovecraft murió de un cáncer estúpido, y por lo visto lo aceptó con entereza y fue muy amable con los médicos y enfermeras que le cuidaron hasta el último momento. Claro que para que ese desenlace tenga el hermoso sentido que tiene uno tiene que haberse interesado antes por lo que Lovecraft fue hasta que se decidió a salir de casa y conocer gente, y que es precisamente todo ese profundo pozo de depresiones y visiones lóbregas que le dieron resonancia literaria internacional póstuma. No obstante, tal como lo ve su biógrafo, en realidad a Howard sus escritos macabros le importaban poco, sólo eran la manera que tenía de irradiar oscuramente su soledad. Lovecraft era un tipo feo y delgado, huraño y antisocial, atildado y pedante, arruinado y raruno, al que le hubiese gustado ser un caballero del s. XVIII, pero que en vez de eso se encontraba sumergido en un mundo cosmopolita y multirracial que le horrorizaba. Así que ni siquiera a Lovecraft le gustaba ser Lovecraft, y si el destino le hubiese concedido más tiempo, quizá hubiera logrado convertirse en un buen compañero de reuniones de amigos, ocurrente y servicial, aunque nunca interesado en el sexo (el poco tiempo que estuvo casado, con una admiradora naturalmente, descubrió con espanto el mecanismo grosero con el que los mamíferos superiores hacemos el amor y quedó tan impactado que nunca más volvió a pensar en ello, por no decir practicarlo).

Sin embargo, la posteridad ha interpretado masivamente que sí, que Lovecraft quiso ser Lovecraft e incluso que llegó a levantar una mitología propia y subcultural que tomarse realmente en serio. Alan Moore es, hasta ahora, el último autor decidido a convencernos de que en Lovecraft hay alguna visión sinóptica, incluso alguna estructura, tras esa serie de textos caóticos, improvisados y elaborados para la ocasión. Yo no lo creo, yo creo que Howard sólo mataba el tiempo, aunque lo hiciese no sin cierto genio, y que no se puede obtener nada coherente de esos sueños fragmentarios, fruto de lecturas heterodoxas, un talante reaccionario y una vida tristemente retirada. Moore ya había incursionado antes en el universo lovecraftiano, con esa arrogancia tan suya de tratar de rematar el conjunto de textos del solitario de Providence con una conclusión de su propia cosecha, como quien hace suya una obra ajena para cerrarla para siempre proporcionándole una consistencia que nunca tuvo, o como esos tipos que ahora han decidido que un algoritmo puede subsanar la divina mutilación de la Sinfonía inacabada de Schubert.

No cuela, ciertamente, pero tampoco está de más. Lo había hecho, en efecto, en aquel spin-off de la Liga de los caballeros extraordinarios consagrado a la indómita hija de Nemo y sus secuaces adentrándose en el territorio helado y pavoroso de En las montañas de la locura (en Hollywood, por cierto, habían planeado rodar este cuento largo con Tom Cruise como protagonista, lo cual es una locura mayor que la de las montañas, y, ya antes, Borges había plagiado como de pasada su espíritu en algún párrafo de su famoso relato El inmortal…), y lo había hecho, magníficamente esta vez, en las historietas complementarias The Courtyard y Neonomicon, que en castellano se publicaron unidas. Ahí sí, ahí Moore, en mi opinión, en muy pocas páginas de gran eficacia acertó de pleno proporcionando al cajón de sastre lovecraftiano tres claves que resultaban muy sugestivas, terroríficas y hasta terminales, como eran el explicar el porqué del lenguaje críptico de los adoradores de los Primigenios, qué papel reprimido juega el sexo en los rituales blasfemos, y cómo acaba todo, cómo los Primigenios son también finalmente y a la vez los Futuros…

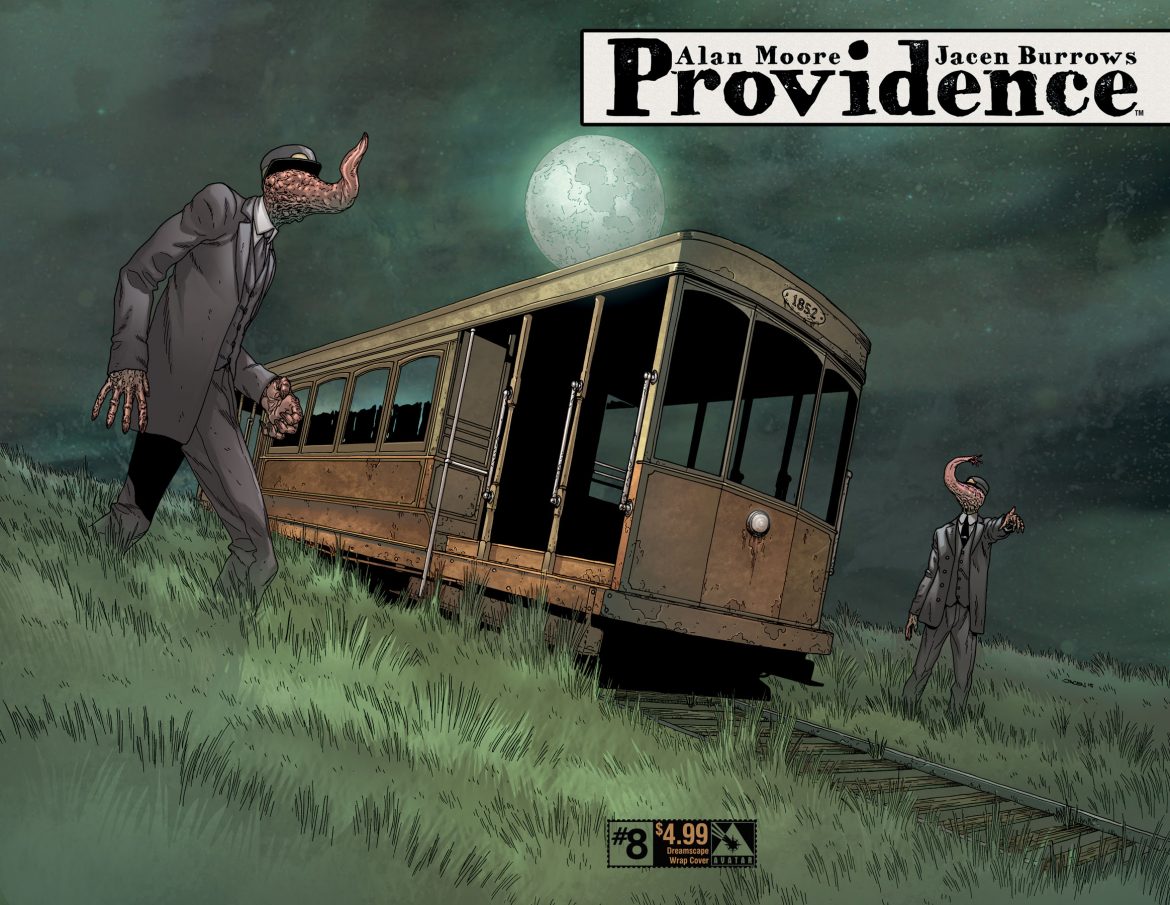

Pero fue tal el éxito que consiguió entre el público friki el Neonomicon que parece que decidió a Moore a continuar explorando las posibilidades de fagocitar el legado lovecraftiano para darle una culminación en forma de viñetas y a la altura del s. XXI. Además, pregonó que iba a ser su último cómic, en esa especie de obsesión propia de los adictos incurables con la que Moore sale a la palestra cada dos por tres a declarar que abandona algo, a los superhéroes o los propios cómics, y que recuerda a Gilles Deleuze cuando decía que uno sólo está verdaderamente enganchado a algo cuando lo está dejando todos los días. Pues bien, el resultado, los doce números de Providence (doce, como en Watchmen o en el abortado Big numbers…), no es tan bueno como aquella primera cala del Neonomicon hacía esperar. Moore impone al lector un viaje casi turístico por la rancia, vetusta y puritana Nueva Inglaterra que dura demasiadas páginas, prácticamente una recreación arquitectónica y geográfica, y encima lo cuaja con largas tiradas de un diario intimo en prosa que, hasta el final, no aporta mucho a la acción. Alan Moore siempre ha sido esa clase de guionista al que le gustan los puzles, como deseoso de que se le dedique una tesis doctoral -y le habrán dedicado muchas…-, pero es que aquí parece querer una tesis sólo para Providence en exclusiva, sin que el interés de la trama lo justifique demasiado, puesto que lo que ocurre en primer plano es menos estimulante que, por ejemplo, en La liga de los caballeros extraordinarios. También en la Liga… había mucha erudición enterrada, pero pasaban cosas, la noche se movía, por decirlo con el título de la película de Gene Hackman, mientras que en Providence es un poco como “ver crecer la hierba”.

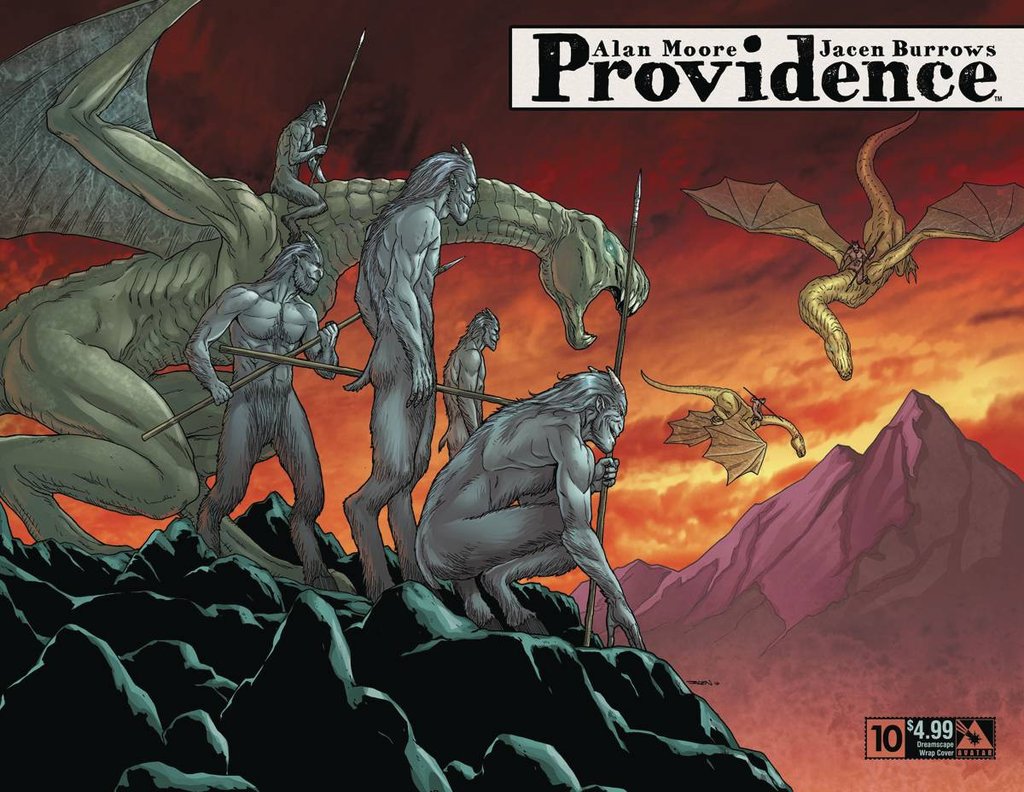

Vemos, es cierto, a Lovecraft desarrollar la poca vida social de que era capaz entre sus admiradores, recorremos muchos kilómetros cuadrados de región arcaica y cerril, y sobre todo seguimos las andanzas sexuales de su protagonista gay (que en ese contexto resultan aberrantes), pero nada de eso nos llama locamente la atención, hasta que en los últimos tres números se desata todo con demasiada rapidez. Moore ha querido hacer en Providence la genealogía de H.P. Lovecraft, y además ponerle un broche final, pero obligando al lector a leer antes con cuidado toda la obra del homenajeado y varias veces también la interpretación del propio Moore. O yo he entendido poco, a falta de ese estudio tan detenido, o esto es un poco abuso. Las ideas fundamentales que presiden toda la narración, además, están ya vistas aunque sigan siendo poderosas. Moore ya había dramatizado el tiempo como simultaneidad en Watchmen, que parece que es algo en lo que él personalmente cree –supongo que si yo fuera un divo como él tampoco querría morirme y me gustaría que cada instante de mi exitosa y creativa vida estuviera teniendo lugar ahora mismo. Asimismo, la concepción de que las deidades extraterrestres y supratemporales a lo que vienen es a recuperar sin posibilidad alguna de resistencia el poder sobre la Tierra devolviendo al hombre su condición de microbio insignificante ya estaba en el Lovecraft original, sobre lo que Moore sólo aporta el manto de su doctrina del Espacio/Idea, haciendo que esa transformación del Antropoceno al Cthulhuceno, por así decirlo (o esa restauración legítima, porque es enteramente legítima aunque se diga malvada, del “Cthulhuceno”), tenga lugar como suplantación de la realidad por la imaginación, o de la vigilia por el sueño. Y también estaba en Lovecraft, rudimentariamente como todo, el sentido de que toda esta teomaquia o teogonía no es más que una manera de arrasar con las rutinas y servidumbres de la vida cotidiana del hombre común a favor de una eternidad tan terrible como artísticamente sublime…

Porque, en efecto, esa es la clave última del atractivo póstumo de las cosas de Lovecraft, incluida la poca poesía que escribió: que en el fondo se trata del anhelo por destruir el mundo real en aras de un chute de arte, tan común entre las escuelas y movimientos estéticos de finales del s. XX. La peculiaridad de Lovecraft fue tomarse radicalmente a pecho la sugestión de Baudelaire, al señalar que ese es un golpe de estado perverso, malvado y depravado, y escribir terror a partir de ello, a la manera del maestro adorado por ambos, Mr. Edgar Allan Poe. En el Providence de Moore, sin embargo, no queda tan claro que el reinado de lo sublime vaya a ser tan irrevocablemente monstruoso. Los seres humanos no parece que vayan a ser aniquilados, ni esclavizados, al contrario: se diría que van a vivir sin tener que comer o dormir, por no hablar de tener que trabajar o esforzarse lo más mínimo. La era del “Cthulhuceno” casi es apetecible en Providence, y Robert Black un tipo exagerado e impresionable. Daba más miedo cósmico, en realidad, el Neonomicon. Pero, bueno, es lo que hay, y es el último cómic de Alan Moore, presuntamente, así que puede llevar y atar los hilos lovecraftianos donde y cómo le dé la real gana. Una cosa parece clara como el agua, incluso en mitad del fango: si Howard Philips Lovecraft hubiese seguido vivo cuando comenzaba a ser algo feliz, se hubieran acabado para él los relatos de miedo mal pagados para revistas del tres al cuarto. Llamad a esto psicología barata, de esa que el propio nigromante de Providence odiaba…

(Quedemos a la espera ahora de que traduzcan, de una vez, la enorme novela de Moore, Jerusalém).