Así es como siente una mujer. La mujer renace.

Keiko

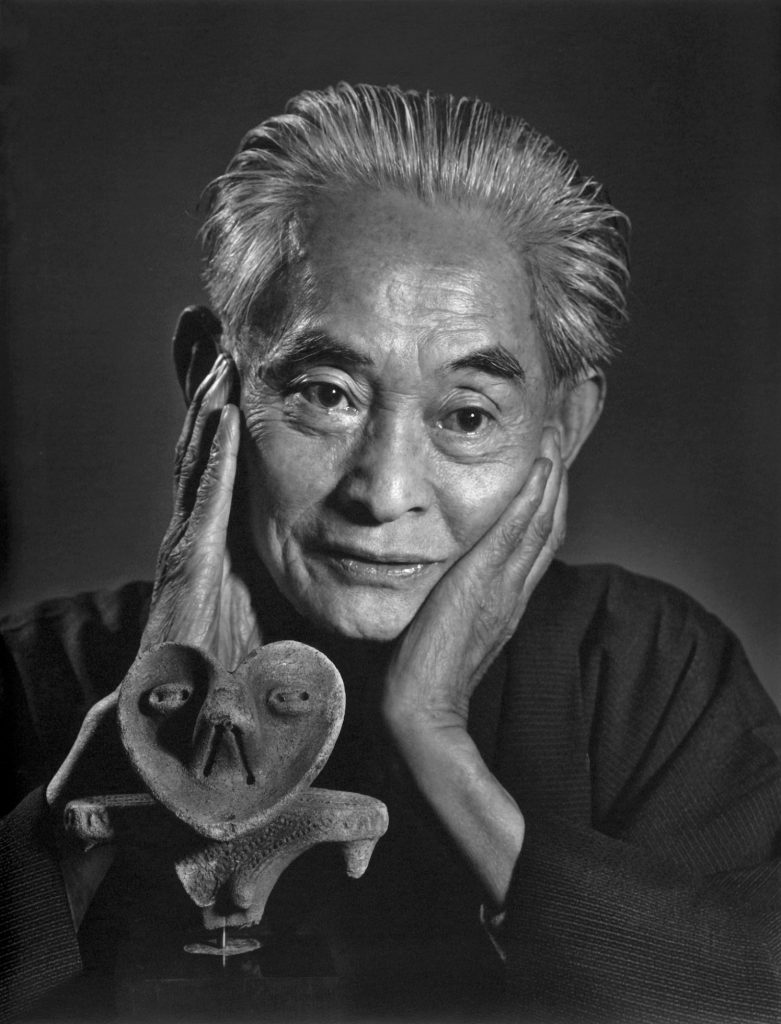

A ver si me centro. China es el país superpoblado, el de los “tigres de papel”, el de Simón Leys, el de Marco Poco, el del 5G y la Nueva Ruta de la Seda, el de los ultramarinos que esconden un esclavito en su interior como la concha su perla, el de Tiananmén y el del Hara-kiri. Japón, en cambio, es el de los animés, el sexo con muñequitas, los samuráis, Lost in traslation, Deep Purple, el Monte Fuji, Lafcadio Hearn, los videojuegos y el seppuku. No se llevan de todo bien, porque el segundo estuvo experimentando con prisioneros del primero finas perrerías psicológicas durante la Segunda Guerra Mundial (luego los resultados se los llevaron los norteamericanos, y pronto nos someteremos a ellos voluntariamente con un simple “ok, Google”). Ambos por igual admiran por sobre todas las cosas a los Estados Unidos de América, sólo que China lo disimula más. Debe haber algún aforismo de Sun Tzu que diga que si quieres superar a tu maestro, disfrázate de su enemigo, o algo así. Estos días de soleada y pandémica Navidad, que andaba yo de convalecencia leve en un hospital de Madrid, he estado leyendo un clásico de la literatura japonesa del premio Nobel Yasunari Kawabata -hay quien pronuncia la “w” como “v doble” y hay quien como “b”; lo mismo nos da que nos da lo mismo. La verdad es que ignoraba que hubiera sido premiado con la dinamita de las letras (pero me parece esperable, puesto que si la orgullosa Japón se había repuesto tan dócilmente de su humillante derrota en la guerra supongo que necesitaría de reconocimientos globales como estos para seguir adelante), nada menos que en 1968, el año de la Contracultura y la Primavera de Praga. Creo que Kawabata es en el Japón uno de sus autores consagrados, respetuosos de la tradición, no como su discípulo Yukio Mishima, que era un romántico arrebatado y loco. Sin embargo, encuentro a Kawabata mucho más interesante y chispeante que a Mishima, y desde luego mucho más auténtico, en el sentido de transportarnos a un Japón real, cotidiano y preciosista y no a ese Japón sublime y místico al que nos transporta Mishima transportado él mismo de éxtasis en éxtasis si se me permite el juego de palabras.

Todos hemos leído La casa de las bellas durmientes -y, si no, lo tienen colgado por ahí en pdf, ¡no se lo pierdan!-, el relato más erótico, más patético y más intimista del mundo al mismo tiempo, tan sólo concebible en una cultura que no ha creído jamás en la vida de ultratumba más que metafóricamente. Pues bien, resulta que no era flor de un día, One Hit Wonder, sino que Kawabata fue siempre así de genial y de delicado, un escritor que trata la intimidad como nadie, y eso que debiera ser una intimidad que nos resultara extraña, o cuanto menos exótica. Nada de eso: en Lo bello y lo triste, de 1962, husmeamos en las cercanías de las almas y los cuerpos -el alma no es aquí más que una fragancia de cuerpos lavados y esbeltos- de los personajes de Kawabata con completa familiaridad, sin sentirnos por ello cotillas o antropólogos a lo Benedict, y eso que Kawabata no se cortaba un pelo con la sensualidad, hasta el punto de que yo diría que es la sensualidad más tierna y provocativa que haya yo leído jamás. Los diálogos son una maravilla, picantes y rápidos, diálogos como los de Henry James si Henry James no hubiera sido tan elusivo con el sexo, diálogos que podrían durar capítulos enteros sin cansar al lector. Las descripciones de la naturaleza, indispensables también para una cultura que no ha creído jamás en mayor paraíso que un jardín doméstico ni en Cielo más alto que el inescrutable azul, son sobrias, entrelazadas a los estados de ánimo de los personajes y bellísimas, a mayor gloria de la ciudad de Kyoto. La moral, por su parte, es como de seda, por no decir que no hay moral, que los incidentes se desplazan sobre una lisura acariciante que únicamente hace algo de fru-fru en los momentos más violentos. Eso que decía Gilles Deleuze[1], y que yo jamás entenderé, de que la filosofía es un arte de las superficies, se aplica mucho más claramente a Kawabata, un señor que confiaba más en los sentimientos que en la moral, aunque solo fuera porque la moral es tan pública y tan de obligado cumplimiento en Japón que a nadie se le ocurriría cuestionarla ni, como hacemos en Occidente, buscarle un fundamento discursivo. Los sentimientos, por su parte, se codifican, se expresan y a la vez se descifran en formas artísticas, ante todo en la literatura y lo que nosotros entendemos por pintura y arquitectura, ya que el teatro no aparece en la novela. En Occidente hemos tenido varios pintores/escritores de gran altura, como Wyndham Lewis, Chesterton a su manera, Hermann Hesse o el renacentista Benvenuto Cellini, que más que pintor era orfebre y escultor, pero que escribió una autobiografía impagable. Kawabata no pinto nada en su vida, pero se pasa esta novelita imaginando cuadros, motivos y estampados. No he pillado muy bien, como latino enfermito que soy -no obstante, el arte oriental siempre es un poco como para ancianos y valetudinarios- el papel que desempeña el arte en los acontecimientos de la narración, pero quizá tan sea tan sencillo como eso: el arte que realizan los personajes o que es ya centenario es también un acontecimiento del relato al mismo nivel que los demás, eso es todo -otra superficie, superficies que se solapan sobre superficies, sin fondo alguno detrás.

Me ha llamado mucho la atención, que no se me olvide, que las mujeres en esta novela no sólo tienen más peso que los hombres, sino que además gozan de una autonomía económica y social -así mismo sexual- que mis prejuicios eurocentristas no podían ni imaginar para el Japón de los años sesenta. Ellas entran y salen, reservan un hotel y cancelan la reserva, pagan antes de que lo haga el hombre y en general pueden burlarse del varón con malicia y coquetería como hace la gran Keiko en esta historia, uno de los personajes femeninos más complejos de la Literatura Universal. Eso es, en realidad, lo bueno de leer a un autor nacido al otro lado del mundo, que ni anticipas la reacción de los personajes, ni conoces las convenciones del género, ni has probado en tu vida el té tal como lo sirven allí. Kawabata consigue que el viaje a la Isla de Sol Naciente sea ligero, encantador y algo torvo, también, es decir, todo lo contrario que un viaje turístico. Turística era Memorias de una geisha, de Arthur Golden, que yo leí estando convaleciente de otra cosa, y que estaba entretenido, pero que no tenía nada que ver. Para que se entienda, Memorias de una Geisha es como la comida japonesa servida en un restaurante japones en Madrid, mientras que Lo bello y lo triste es como la gastronomía japonesa real, local. Eso sí, la visión que tuvo Kawabata del amor es tan turbadora, tan acaparadora y mortal, como de escorpión color ónice que se te desliza por el interior del kimono y te palpa la piel blanquísima sin que te des ni cuenta, que casi prefiero los versos tan occidentales de Kipling:

Rosas rojas y blancas rosas

He desplumado por el placer de mi amor.

Ella no aceptó aquel ramo del dolor,

Exhortándome a buscar sus rosas azules.

La mitad del mundo he atravesado

Buscando el lugar donde estas flores crecen,

Y la mitad del mundo a mi búsqueda responde

Con una risa hacia el corazón burlado.

Al hogar retorné en invierno,

Pero mi tonto amor había muerto,

Buscando con su último aliento

Las rosas azules en los brazos de los muertos.

Tal vez más allá de la tumba

Ella encontrará lo que tendría.

Inútil cruzada fue la mía,

¡Las rosas rojas y blancas son mejores!

[1] Muy japones aquí, por cierto, Deleuze, en combinación con Chrétien de Troyes (Japón y Francia son las únicas naciones, que yo sepa, que idolatran su Edad Media): Perceval vio una bandada de ocas salvajes que la nieve había cegado. El halcón había encontrado una de ellas abandonada por el grupo. La atacó, chocó contra ella con tanta fuerza que cayó abatida. Perceval ve a sus pies la nieve en la que la oca se había posado y la sangre todavía reciente. Y se apoya en su lanza a fin de contemplar el aspecto de la sangre y de la nieve juntas. Ese color fresco le parece que es el rostro de su amada. Olvida todo de tanto pensar en ello, pues así es como en el rostro de su amada el carmín sobre el blanco, igual que las tres gotas de sangre, aparecían sobre la nieve.

Hemos visto un caballero que duerme de pie sobre su montura.