Bajo el inmenso y estrellado cielo,

cavad mi fosa y dejadme yacer.

Alegre he vivido y alegre muero,

pero al caer quiero haceros un ruego.

Que pongáis sobre mi tumba este verso:

“Aquí yace donde quiso yacer;

de vuelta del mar está el marinero,

de vuelta del monte está el cazador”.

Epitafio de R.L. Stevenson

En mi tontuela opinión, la principal causa de discrepancia entre los hombres reside en la intuición que cada uno tiene del temperamento humano. Unos entienden que el prójimo está compuesto de una turba de pícaros desvergonzados, a los que o bien hay que sumarse o bien poner coto, y otros entendemos que el prójimo está compuesto de una selecta multitud de personas amables, a las que hay que tratar con reverencia y dignidad. Antes de cualquier opción política está en juego esta elección puramente sentimental o empírica, y ambas conocen formas de radicalidad según las cuales para los primeros los pícaros dejan de ser mínimamente simpáticos para ser tus adversarios sexuales, ideológicos o de negocios a batir y para los segundos las personas amables lo son tanto que no saben defenderse solas y cabe matar por su conservación. Tal como yo lo veo, esos extremos jamás se podrán evitar, y lo más que podemos es reservar una especie de contenedor de basura social para que ambas tendencias tengan su sumidero particular, a la vista de todos pero apartado también de la vida diaria y real de todos. Los piratas, claro, los piratas históricos, de carne y hueso, los que se narran en las crónicas de Daniel Defoe -que los tenía bien cerca- o de Philip Gosse -que los estudió de lejos-, eran más bien de esa clase de talantes que viven convencidos de que todos somos unos golfos, y que al menos ellos son los únicos consecuentes. España, que es un país (o un estado de ánimo subtropical) feraz en excelente rock, muy buena poesía y conspicuos corruptos, está situada un poco entre una y otra visión, y por eso nos agrada tanto conmovernos por las desgracias de las pobres víctimas del Sistema como aplaudir a individualidades destacadas como el Dioni, el Lute o el Comisario Villarejo, y así nos va. De hecho, en tiempos del pirata Francis Drake, tan odiado en nuestra tierra, tan vilipendiado como característico de las tretas y malas mañas de la pérfida Albión disfrazadas de caballerosidad y título de Sir, mucha envidia fea es lo que había detrás de tanto vituperio español. ¿Qué es, pues, España? Una Francia grosera, una Inglaterra perezosa…i

Sin embargo, y pese a Lord Byron, sólo en España se esculpió La canción de el pirata más sonora e internacional de todos los tiempos, gracias a la mano maestra de Espronceda: ¡Con cien cañones por banda / viento en popa a toda vela! etc., etc. Unos versos enérgicos, desafiantes, románticos, como corresponde al espíritu individualista y ácrata de la vieja piratería. Por lo que cuentan Defoe y Gosse, los piratas clásicos, los grandes estandartes de la piratería, no se parecían lo más mínimo a la interpretación noble y elevada que hace de ellos Joseph Conrad en su novela homónima –El pirata, buenísima, la última suya, pero completamente ayuna de intención realista o de retrato verídico. Se parecen más bien, si acaso, a Al Capone y los mafiosos de aquellos años del Estados Unidos de la prohibición: tipos violentos, garrulos, ignorantes, con aspecto de pueblerinos, más bestias que un arado y analfabetos como ellos mismos. No importa: al igual que imaginamos a Capone con el rictus de De Niro, imaginamos a los piratas del Caribe con la ambigüedad sexual de Jack Sparrow o con la sofisticación del Capitán Flint en la serie Black Sails –o, cómo no, con el morro y la habilidad social de Long John Silver en La isla del tesoro de Stevenson, el libro de libros, el único heredero moderno de Homero y Ariosto. El Sandokán de Salgari no nos vale, porque aunque Salgari fuera tan escritor de folletín -yo lo he leído, y es serie B total-, Sandokán es un pirata enamorado, y eso no puede ser. Es cierto que está enamorado con toda su bravura salvaje, pero no nos vale. Es como si lo hubiera concebido la calenturienta cabeza de J.J. Rousseau: un “mal salvaje” que en el fondo sí es “buen salvaje” porque actúa por amor con el trasfondo natural indómito de Malasia. Muy buena idea para vender libros, pero no para hacer antropología verificable del espécimen humano…

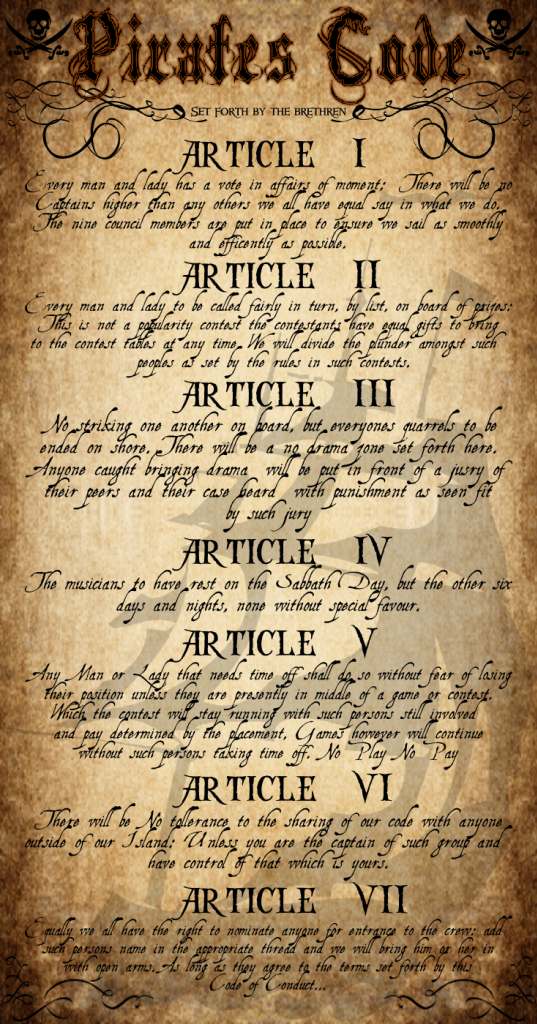

En realidad, en la famosa Isla de la Tortuga (que se sitúa frente a las costas de Haití, y que resplandece rodeada de islotes, lo que hace que, a veces, sea mencionada en plural como Las Tortugas…) los bucaneros tuvieron una base y plataforma sin fronteras nacionales durante los siglos XVII y XVIII. Tales piratas, sucios, brutos y desarrapados, formaban una asociación llamada Cofradía de los Hermanos de la Costa –El Hermano de la Costa es el verdadero título de la novela de Conrad, si no recuerdo mal. No se conoce el preciso origen de esta Cofradía, pero se sabe que llegó a elaborar una suerte de Constitución que regiría sus vidas, más acá del anarquismo decimonónico, o para demostrar que hasta el anarquismo decimonónico precisaría algo más que pactos y buena voluntad para trabar relaciones sociales útiles para todos, habida cuenta de que el material humano con el que cuentas son asesinos depredadores y no una prole de clones educados de Herr Immanuel Kant -porque Kant, en efecto, es el fautor involuntario del anarquismo, en tanto que el anarquismo pone la moral como fundamento de la convivencia, si es que ésta tiene lugar…1 Y esa paradójica Constitución de los Renegados resulta que la conocemos, y que decía así:

–«Ni prejuicios de nacionalidad ni de religión». En este punto la coincidencia es general. Convivían perfectamente católicos con protestantes e ingleses con franceses. Se privilegiaba la individualidad antes que ningún otro factor. Las guerras europeas y sus odios no llegaban a la Isla Tortuga. No hay países, hay hermanos, pero cabe destacar que existían diferencias lingüísticas que separaban a unos de otros.

-«No existe la propiedad individual». Entendiéndose por esto la propiedad de un determinado terreno. Quiere decirse en concreto que la Isla de la Tortuga, donde todo barco recala para descansar (descansar significaba también, naturalmente, juerga y orgía desenfrenadas: ¡ron, ron, ron, la botella del ron!)y aprovisionarse, es de todos y para todos. Los barcos de la Cofradía no tenían un propietario fíjo.

-«La Cofradía no tiene injerencia en la libertad de cada cual». O sea, que en la Isla no habría impuestos ni imposiciones de trabajos forzados ni Código Penal. Cualquier problema entre hermanos debía solucionarse solamente entre ellos. La participación en travesías es completamente voluntaria y no existía obligación alguna cuando llegase la hora de componer tripulaciones o armar un ejército.

–«Si un cofrade abandona la sociedad, jamás será perseguido». Esta ley, asombrosa, permitía libertad absoluta para abandonar la Cofradía en cuanto su integrante lo decidiera o, lo que es más sorprendente aún, volver a formar parte de ella más tarde así lo deseaba. Es decir, sin malos rollos…

(Los nombres más conocidos de esta época dorada de las pirateria son los de Agrammont, Pierre Legrand, Henry Morgan -sobre el cual John Steinbeck escribió La taza de oro, que es una novela extraña, parecida al Scarface de Pacino, pero que no está mal-, El Olonés, Rock el Brasileño, Bartholomew Roberts y Edward Low, y las fuentes de estas peculiares reglas los fascinantes y meticulosos estudios Utopias Piratas de Hakim Bey y Los Hermanos de la Costa – Piratería Libertaria en El Caribe de Bernardo Fuster).

Lo cual nos lleva a la pregunta final, la realmente importante: ¿qué es un pirata?… Pues un pirata es, me parece a mi, todo aquel que no está dispuesto a trabajar, ni por autoabastecerse a sí o a su familia ni menos aún a cambio de un salario o de un puesto de relumbrón. Que trabajen los demás, y el pirata ya se encargará de arrebatarle el fruto de su esfuerzo de años en media hora de coraje y de rebanar gaznates. Un pirata es, pues, un parásito declarado, alguien congénitamente incapaz de respetar el Contrato Social o el Imperativo Categórico. La sociedad estatuida, a la que rapiña y asalta ocasionalmente para poder pegarse una buena fiesta -el pirata no deja tras de sí propiedad, ni testamento, ni inversiones, ni recuerdos ni nada-, le tiene por un condenado, no sólo jurídica sino también religiosamente hablando. Cuando se le ahorque, irá directo al Infierno. De hecho, la Isla de la Tortuga era ya el Infierno en la Tierra a los ojos de los estirados ejércitos imperiales que trataban de parar los pies a esas hordas de vividores armados que conformaban la piratería. A día de hoy, la piratería residual está poblada de gente depauperada y desesperada, como los piratas somalíes. Pero en época histórica, los bucaneros (este nombre se debe a la carne ahumada que devoraban) no estaban en absoluto desesperados, únicamente es que no les merecía la pena la vida civilizada que habían conocido en tierra. ¿Para qué vas a servir abnegadamente a alguien más bien despreciable, postrarte de hinojos antes los suntuosos vestidos de su mujer, trabajar la tierra o adecentar la mansión del señorito día tras día, cuando puedes enrolarte en la nave de las tibias y la calavera, hacer el macarra por los Siete Mares y probablemente terminar muerto en combate (por mano de un miembro de la armada de S.M.S. o tal vez de un compañero de correrías) sin apenas darte ni cuenta?2

No es mi estilo, pero tal vez Joaquín Sabina tenía razón. Tenía razón aunque tampoco sería capaz, para qué engañarnos. No obstante, muchos hombres, y algunas mujeres, sí lo fueron. Viajaron a la Isla Tortuga, ese Paraíso del Mal, y cantaron, con varios rones encima, y tras haber echado unos polvos, Si me dan a elegir/entre todas las vidas, yo escojo/la del pirata cojo/con pata de palo/con parche en el ojo/con cara de malo…

1 No es casualidad, por cierto, que fuese también Conrad quien escribiese El agente secreto, una novela tremenda, absorbente, que tiene ese mismo problema como tema: ¿qué hacemos cuando el sujeto moral kantiano pone bombas?…

2O, casi más interesante, al revés: el aristócrata byroniano que aspira a no morir nunca como el vampiro Lestat de Cruise…

Cuando leas Libertad y sus analogías (próximamente en esta sala) hallarás paralelismos entre tus piraras( corsarios, bucaneros) y los bandoleros (bandidos, tragabuches) que ha querido captar Urbizu. Más allá del secano y del regadío.

Cuando lea, en efecto, te comento. Pero es curioso que alguno de mis adolescentes (me refiero a alumnos) se declaran satanistas en un sentido no religioso, sino moral, y les gusta mucho esta especie de código, casi pirático, casi bandolero, más bien stirneriano -por Max Stirner-, de soberbio individualismo, a ver qué te parece:

1. No des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido.

2. No cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieran oírlos.

3. Cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o mejor no vayas allá.

4. Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad.

5. No hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento.

6. No tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada.

7. Reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido.

8. No te preocupes por algo que no tenga que ver contigo.

9. No hieras a niños pequeños.

10. No mates animales o humanos a menos que seas atacado, o para alimento.

11. Cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destrúyelo.

España: estado de ánimo subtropical. BUENÍSIMO!!!!

(lo malo es que algunos se esfuerzan en llevarnos el ánimo a las antípodas)

Ya que mencionaste a Espronceda no puede faltar un poco guitarreo, para manter alto el ánimo

Tierra Santa

https://youtu.be/BBzQdpMyS7Y

Y también en su versión “apaciguada”

Raquel Eugenio

https://youtu.be/mSqcWa9-JTk

¡Así me gusta! De haber existido la amplificación, en Isla Tortuga tan sólo se escucharía metal…