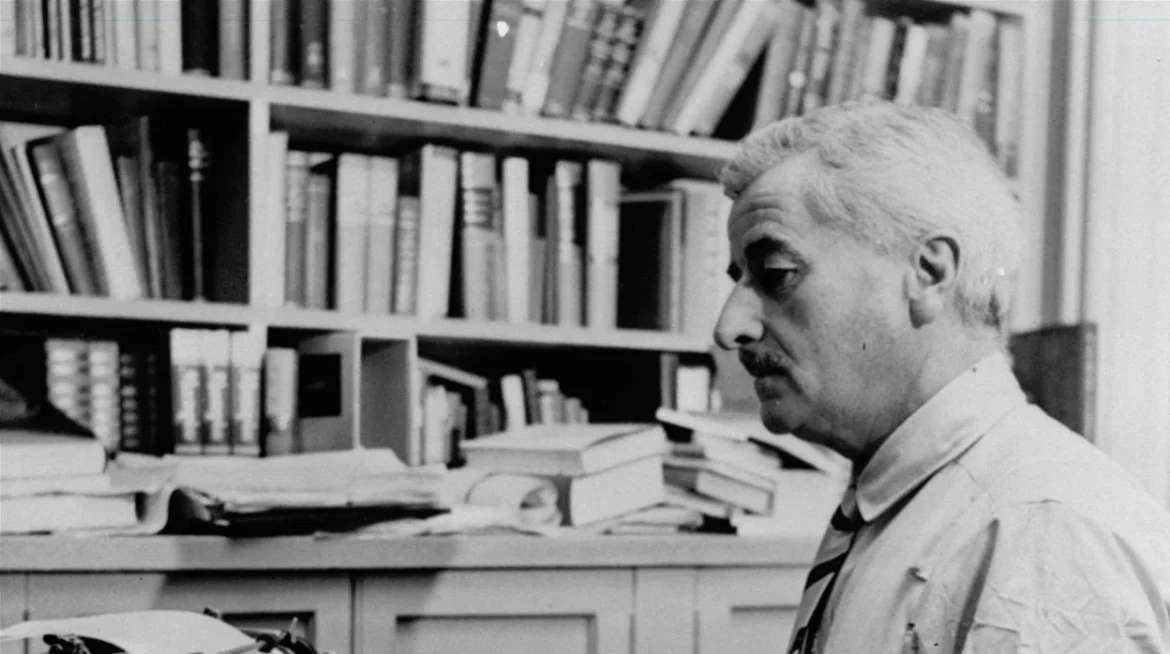

Menos mal que William Faulkner (en adelante Bill, que es como le llamaba su mujer y como él se denomina a sí mismo en un poema, con perdón de la confianza) abandonó la poesía ya en su juventud, aunque nunca definitivamente. Perdimos a un poeta notable pero no muy original, y a cambio ganamos al que seguramente sea el mejor novelista de todos los tiempos. Lo mejor, lo realmente asombroso -a la vez que para sus detractores lo peor y más chocante- de Bill como escritor es el enorme peso que se echa a la espalda a la hora de recrear el periplo humano. A cada instante, en cada línea, sentía que había que hacer recaer el entero destino de la humanidad2 sobre un acto o un pensamiento concreto en apariencia trivial, y eso el lector lo nota, vaya si lo nota, como si el propio Bill hubiera cogido a pulso un gran fardo de lomos de una mula (aunque no era él, según parece, muy amigo de trabajos físicos…) y se lo hubiese cargado a los hombros de sus exégetas. Pero es que no hay, quizá, ningún otro modo realmente veraz de calibrar la exacta medida (él, que no era muy alto…) de las fuerzas del ser humano en esta tierra, que es nada menos que lo que se propuso mostrar mediante su vasta y abigarrada obra novelística. Es cierto que la comedia también es un enfoque artístico y literario posible que puede servir para ofrecer una visión de la capacidad humana cuando ésta es enfocada desde sus debilidades, tanto temperamentales como escatológicas, pero es que esto mismo está también sobradamente representado en los relatos de Bill. Sin duda Faulkner escribía tragedias, como se ha dicho muy a menudo, tragedias en las que aunaba el espíritu sofocleo y el bíblico, pero con la diferencia de que no se ahorraba nada, de que todo el espectro de prácticas humanas, por desagradables o bajas que nos parezcan ahora, estaba recogido. Naturalmente, Bill era un hombre de su tiempo, alguien que quiso participar sin conseguirlo en la Primera Guerra Mundial y que se hizo un largo eco, en sus últimas producciones, de las consecuencias de la Segunda, de manera que por “ser humano” entendía primordialmente la épica del colono norteamericano blanco y sus siervos negros en el Sur tras la Guerra de Secesión Americana. No le gustaba lo más mínimo el colectivismo de la Unión Soviética o de los fascismos europeos, y hacía gala de un feroz individualismo que se refleja casi párrafo a párrafo en sus textos de ocasión o en sus escasos ensayos. Pero, en cualquier caso, pese a los muy breves momentos de comedia de sus historias, que los hay y estallan en el momento más inesperado (eso sí: siempre en la acción, nunca en los diálogos3), Faulkner era un fabulador esencialmente trágico, bestialmente trágico, incluso, justamente porque tal vez sea la tragedia, exagerando por arriba, el aparato de medición más fiel del tamaño y la capacidad humanos, siendo la comedia, exagerando ahora por abajo, no más -pero tampoco menos, no se me malinterprete-, que su ocasional alivio, como ya sucedía, por cierto, en la Atenas clásica.

Y tragedia es decadencia, desolación, opacidad y muerte. El tema de la muerte en Faulkner, que es lo que voy a tratar de espigar aquí, no se mantiene, claro, estable en toda su obra como concepto unitario y rígido, pero lo que sí es incesante y recurrente en ella son las muertes, que se suceden fatalmente y a menudo con carácter violento. El condado de Yoknapatawpha4 es, sin duda, uno de los lugares más difíciles para vivir que han sido creados para la ficción, incluso teniendo en cuenta que la guerra es ya siempre cosa del pasado, aunque Bill no crea que exista el pasado, como hace decir al abogado Gavin Stevens en Réquiem por una mujer5 -y citó, por cierto, Barack Obama en su discurso en Filadelfia sobre la raza de 2008-: El pasado nunca muere. Ni siquiera es pasado. Bill escribió algunas otras novelas que no transcurren en el legendario condado, y de las que por tanto no vamos a tratar más que muy someramente en las siguientes líneas, pero sí que es cierto que desde su mocedad de dandi decadentista le preocupaba la esencia del tiempo y de la muerte, algo que resonará tanto en las unas como en las otras. Su Grand Tour por Europa le había enseñado a emular la actitud de los poetas estetizantes y lúgubres, y en su colección de poemas titulada La rama verde versificaba cosas como estas, propias de un pre-existencialismo que no por casualidad tanto le aplaudió y siguió tiempo después:

(en el VII) Ahora, con Salomón, todo lo sabe:

que el aliento, a fin de cuentas, no es para el hombre

sino deseo y consunción.

O, poco más adelante, refiriéndose a la vida viviente, en el VIII: La furiosa esterilidad del combate.

Entender la existencia como struggle for life y la muerte como su fatal obliteración yacía ya latente en el darwinismo social, en los cuentos de Jack London o en el llamado “romanticismo oscuro” de grandes autores como Nathaniel Hawthorne o Herman Melville. Bill no hacía en esto más que prolongar una línea que casaba bien con sus males amorosos de juventud y que se expresa en esa célebre carta a Malcolm Cowley -el hombre que le hizo famoso extractando y cortapegando sus novelas- en la que afirma que la vida es siempre una “carrera de caballos hacia la nada”. También el recurrido parlamento de Jason Compson en El ruido y la furia parece abonar esa idea, cuando se dice…

Era el reloj del abuelo y cuando papá me lo dio dijo, Quentin, te doy el mausoleo de todas las esperanzas y deseos; será extremadamente fácil que lo uses para mejorar la reductio absurdum de toda la experiencia humana que no puede adaptarse mejor a tus necesidades individuales de lo que se adaptó a las suyas o a las de su padre. Te lo doy no para que recuerdes el tiempo, sino para que puedas olvidarlo de cuando en cuando por un rato y no malgastes todos tus esfuerzos tratando de conquistarlo. Porque ninguna batalla se gana jamás, dijo. Ni siquiera son libradas. El campo de batalla sólo revela al hombre su propia locura y desesperación, y la victoria es una ilusión de filósofos y tontos.

O también más adelante, cuando Quentin, mientras pasea librando una gran batalla interior, sopesa, con un gran nubarrón negro sobre su cabeza, otra de las genialidades especulativas de su padre:

El hombre la suma de sus experiencias climáticas, dijo Padre. El hombre la suma de lo que te dé la gana. Un problema de propiedades impuras tediosamente arrastrado hacia una inmutable nada: jaque mate de polvo y deseo.

No es esta, sin embargo, la opinión de Bill, como se ha pensado a menudo, sino únicamente la de Jason Compson, un señor más bien pedante que con sus tabarras termina malogrando la vida de su hijo. Tampoco el final de Santuario, seco y duro como un árbol podrido que se cae de viejo, justifica que Bill mantuviera mucho tiempo esa pose de pesimismo juvenil, esa especie de glosa prematuramente cansada y todavía algo rebelde al mantra anglicano de las “cenizas a las cenizas y el polvo al polvo”….

A las cinco y media apareció el carcelero. —Le he traído… —dijo. Introdujo torpemente el puño cerrado entre los barrotes—. Aquí tiene el cambio de aquellos cien que nunca… Le he traído… Son cuarenta y ocho dólares —añadió—. Espere; lo voy a contar otra vez; no lo sé con exactitud, pero puedo darle una lista… conservo los tickets… —Guarde el dinero —dijo Popeye, sin moverse—, y lárguese de una vez.

A las seis fueron a buscarlo. El pastor le acompañó, la mano bajo el codo de Popeye, y se quedó rezando junto al patíbulo mientras ajustaban la soga, que al pasar sobre la acicalada y engomada cabeza de Popeye le despeinó. Como tenía atadas las manos, empezó a mover la cabeza, echándose el pelo para atrás cada vez que volvía a caerle sobre la frente, mientras el pastor rezaba y los otros permanecían inmóviles en sus puestos con la cabeza inclinada. Popeye empezó a adelantar el cuello mediante breves sacudidas. —¡Pssst! —dijo, logrando que el sonido destacara con nitidez sobre el zumbido monótono de la voz del pastor—; ¡psssst! El sheriff le miró; Popeye dejó de mover el cuello y se quedó completamente rígido, como si mantuviera un huevo en equilibrio sobre la cabeza. —Arrégleme el pelo, Jack —dijo. —Claro —dijo el sheriff—. Ahora mismo te lo arreglo —e hizo caer la trampilla.

Cortante desenlace de la vida de un personaje completamente despreciable, Popeye, el hombre de la mazorca en ristre, pero que en su miseria y justamente por culpa de su miseria ha conocido el amor el tiempo justo para que se le escurriera inmediatamente de las manos; recuerda, el pasaje, a otro verso de La rama verde, en XXVIII: y vengan después el esplendor y la velocidad, la limpieza de la muerte… Poco antes, en monólogo interior, Bill, decidido a hacer de Santuario su novela más rentable y terrible había escrito que

Sería mejor que se muriera esta noche, pensó Horace mientras seguía andando. Y morirme yo también. Pensó en Temple, en Popeye, en la mujer, en el niño y en Goodwin, todos en un solo aposento, desnudo, mortífero, donde las cosas se viesen juntas y también en perspectiva: un único instante, a mitad de camino entre la indignación y la sorpresa, que lo borrara todo. Y también a mí; pensando en que sería ésa la única solución. Arrancados, cauterizados del viejo y trágico costado del mundo. Y yo también, ahora que estamos todos aislados; pensando en el suave viento oscuro que sopla en los largos corredores del sueño; en yacer bajo un techo acogedor que puede tocarse con la mano, oyendo indiferente el prolongado repiqueteo de la lluvia: del mal, de la injusticia, de las lágrimas. Al final de un callejón, dos figuras en pie, cara a cara, sin tocarse; el hombre diciendo en voz baja —en un susurro acariciante— una interminable sucesión de epítetos obscenos, la mujer inmóvil delante de él como desfallecida en un éxtasis voluptuoso. Quizá muramos en ese instante en que nos damos cuenta, en que admitimos, que el mal tiene una estructura lógica, pensó Horace, acordándose de la expresión que había visto una vez en los ojos de un niño muerto y también en otras personas sin vida: la indignación que se enfría, la violenta desesperación que se desvanece, dejando dos globos vacíos en cuyas profundidades acecha, en miniatura, el mundo paralizado. (Santuario, Alfaguara, pág. 218)

Aunque no hay, sin duda, invectiva más radical y tremebunda contra la vida6 en la obra de Faulkner que Mientras agonizo, esa novelita que escribió casi de un tirón reclinado sobre una piedra y en la que vertió tanta amargura como le fue dado acumular a su todavía poco avanzada edad, en plena madurez creativa y casi provocando al mundo, ciscándose en él con la bilis del genio incomprendido:

Hasta me acuerdo de cómo, cuando yo era joven, creía que la muerte era un fenómeno del cuerpo; sin embargo, ahora sé que no es más que una función de la mente: una función de las mentes de quienes sufren la pérdida. Los nihilistas dicen que la muerte es el final; los funcionalistas, que el comienzo; pero en realidad no es más que un simple inquilino o familia que deja su habitación o su ciudad.

Hasta aquí casi bien, porque aunque ya han tenido lugar algunos horrores, la madre agonizante todavía no se ha pronunciado por sí misma; cuando lo hace, la novela se torna una oración a la muerte:

Era entonces la ocasión de pararme a recordar que, como mi padre solía decir, la finalidad de la vida no es otra sino la de aprestarse a estar mucho tiempo muerto. Y al recapacitar que tenía que ver día tras día a cada uno de ellos y de ellas, y todos con sus respectivas vergüenzas y egoísmos personales, y que tal era, a lo que parecía, la única manera de disponerme a bien morir, no podía menos de maldecir a mi padre por habérsele ocurrido engendrarme. Siempre estaba acechando la ocasión de cogerlos en falta, para darles de latigazos. Y cuando el látigo caía sobre sus carnes, sentía yo su escozor sobre las mías; y cuando les levantaba verdugones y ronchas en la piel, era mi sangre la que corría, y a cada nuevo golpe que les asestaba, me decía a mí misma: “Ahora soy algo en vuestras vidas vergonzosas y egoístas, yo, que he marcado mi sangre en la vuestra para toda la eternidad”.

O, el tan comentado desmentido al propio lenguaje, que se diría la herramienta del escritor:

Y cuando supe que llevaba en mis entrañas a Cash, me di cuenta de que la vida es terrible y de que esas son las cosas que nos trae. Fue entonces cuando aprendí que las palabras no tienen nada de bueno, pues que nunca se ajustan ni siquiera a aquello que tratan de dar a entender. Cuando el niño nació, comprendí que la palabra “maternidad” ha tenido que ser inventada por alguien que, por lo que fuera, la precisaba para el caso; y que a los que de verdad han tenido hijos, nunca se les ha podido ocurrir preocuparse de si esa palabra existía o dejaba de existir. Comprendí que la palabra “miedo” ha tenido que ser inventada por alguien que jamás lo ha pasado, y la palabra “orgullo”, por alguien que nunca lo ha sentido 7

Estas palabras, lanzadas como un boomerang contra su propio valor comunicativo, podrían haber constituido la coda de la carrera de Bill sino fuera porque el reconocimiento tardío, tal vez algo avaro al principio pero sin duda creciente hasta la universalidad -y quién sabe qué otros factores-, hicieron que el escritor, al que siempre molestó no ser más que un espectador hiperbólico de su entorno, virase poco a poco su percepción de la Naturaleza, de la desnudez humana (curiosamente, y hasta donde yo conozco, Faulkner jamás emite opinión o postura alguna acerca de la cultura, es como si nada se interpusiese entre el ser humano y el ser8), y por tanto de la muerte, tanto individual como colectiva, personal o animal, natural o provocada, tuya o mía. El primer cambio se destaca, nítidamente, en el parlamento de uno de los dos personajes femeninos relevantes de ¡Absalón, Absalón!, la mismísima hija de Drácula…

—Sí —repuso Judit—, guárdela o destrúyala, como prefiera. Léala usted si quiere, o no la lea. Uno deja tan poco rastro, ¿sabe usted? Uno nace, y ensaya un camino sin saber por qué, pero sigue esforzándose; lo que sucede es que nacemos junto con muchísimas gentes, al mismo tiempo, todos entremezclados; es como si uno quisiera mover los brazos y las piernas por medio de hilos, y esos hilos se enredasen con otros brazos y otras piernas y todos los demás tratasen igualmente de moverse, y no lo consiguiesen porque todos los hilos se traban, y es como si cuatro o cinco personas quisieran tejer una alfombra en el mismo bastidor: cada uno quiere bordar su propio dibujo. Claro está que todo ello carece de importancia, pues de otra manera quienes dispusieron el bastidor hubieran arreglado mejor las cosas, y a pesar de todo no deja de tener su trascendencia, puesto que uno se esfuerza, y continúa luchando; cuando de pronto todo ha concluido y sólo nos queda un bloque de piedra con unas inscripciones, siempre que alguien se haya acordado o haya tenido el tiempo necesario para hacer grabar esas letras en el mármol. Pasa el tiempo, llueve y brilla el sol y llega un día en que nadie recuerda el nombre y lo que dicen esas letras nada importa ya. Quizá por eso, si uno puede dirigirse a alguno, cuanto más extraño mejor, y darle algo, lo que sea: un pliego de papel o cualquier otra cosa que nada signifique por sí misma, aunque ellos no lo lean ni lo guarden, ni se preocupen siquiera por destruirlo o arrojarlo, ya es algo porque ha sucedido y puede ser recordado, pasando de una mano a otra, de una inteligencia a otra, al menos será un arañazo, algo que deja rastro, algor que fue una vez por la razón de que pudo morir algún día, mientras el bloque de piedra no puede ser es porque nunca podrá llegar a ser fue porque no puede morir ni perecer…9

(¡Absalón, Absalón!, Verticales, pg. 157-8).

Unos párrafos después el narrador agrega una suerte de corolario de lo dicho, bajo la fórmula de que puede que la vida, cada vida, no sea más que una “marca indeleble en el rostro impávido del olvido”…. Y esta ya no es, en mi opinión, una variante más de esa negrura que hacía ver al Bill más joven, inmediatamente anterior, la existencia como polvo, ceniza, absurdo, carrera hacia la nada, desahucio inminente, “propiedades impuras”, jaque mate del ser, consunción, sinsentido10 y, al fin y a la postre, “estéril combate”. Ahora se trata de algo muy distinto, me parece. Ese bloque de mármol o ese pliego de papel no son, desde luego, la Divina Providencia, nada “está escrito” de antemano, no existe designio alguno, pero tampoco son esas porciones fugaces de tiempo que se dispersan en el vacío y de las que pudiera decirse que “no hay más vela que la que arde”. Subsiste un legado, subsiste una herencia, aunque precaria y frágil, para la cual el combate no es ya estéril, sino cuanto poco testimonial. En el texto del “Discurso con motivo de la aceptación del premio Andrés Bello”, en Venezuela, ya con el Nobel bajo el brazo, Bill remarcó un motivo que le obsesionaba, y que se repite en varios lugares de su obra de no-ficción. Dice, a propósito de la misión del artista, que por supuesto esta es su inmortalidad, quizás la única. Quizás el propio impulso que le ha compelido a esa dedicación sea simplemente el deseo de dejar inscrito, detrás de esa puerta final hacia el olvido a través de la que tiene que pasar primero, las palabras: “Kilroy estuvo aquí”. Kilroy no es nadie en particular, es un cualquiera que tal vez dejó esa pintada en la puerta de los aseos de un bar, pero que impresionó a Faulkner. La puerta de los aseos o un arañazo en un bloque de mármol (esa inscripción que deja en la roca Tom Hanks de su paso por la isla en Náufrago) tal vez sean el único sentido transcendente de nuestra andadura por la Tierra, pero es ya un sentido, y no la inanidad absoluta. Incluso Addie, la madre moribunda de la desesperanzada Mientras agonizo, reconocía que creí que el sentido era el deber de los vivos para con la terrible sangre, la amarga sangre roja que corre hirviente por la tierra (Cátedra, pg. 170), y sin duda algo de eso hay. Ike McCaslin, el personaje más compasivo y atormentado de Faulkner -mucho más que la mayoría de sus pétreas e implacables mujeres- reflexiona entonces que…

Piensa en todo lo que ha pasado aquí, en esta tierra. Toda la sangre caliente y fuerte de vida y de placer que ha vuelto a ella y que la ha empapado. De sufrimiento y de dolor también, desde luego, pero que aun así ha sacado algo en limpio, ha sacado mucho, porque después de todo uno no tiene que seguir soportando lo que considera sufrimiento; uno siempre puede elegir parar eso, ponerle un fin. E incluso el dolor y el sufrimiento son mejores que nada; sólo hay algo peor que no estar vivo, y eso es sentirse avergonzado. Pero no puedes vivir eternamente, y siempre gastas la vida mucho antes de haber agotado las posibilidades de vivir. Y todo eso debe de estar en alguna parte; todo eso no pudo haber sido inventado y creado simplemente para luego tirarlo. Y la tierra es poco profunda; no hay mucha antes de llegar a la roca. Y la tierra no sólo quiere conservar las cosas, atesorarlas; quiere volverlas a usar. Mira la semilla, las bellotas, lo que pasa incluso con la carroña cuando intentas enterrarla: se niega también, hierve y lucha también hasta que vuelve a la luz y al aire, todavía persiguiendo al sol. (Los viejos del lugar, en Desciende, Moisés, Cátedra. pg. 210)

Como se ve, ya es otro el ánimo que recorre la imaginación de Faulkner, más inclinado en adelante a conceder una oportunidad al destino humano -aunque únicamente sea el de empecinarse y prevalecer, como enunció en su exiguo discurso de entrega del Nobel11– en los términos de un cierto Eterno Retorno, según el cual, si bien no cabe esperar inmortalidad personal alguna, la intensidad de los momentos vividos no se apaga jamás, al margen que quién sea el que los protagonice. Todo vuelve, y cuando vuelve su resplandor es tal que convierte en indiferente lo que haya podido irse o no antes… ¿Quién sería tan cenizo, tan sombrío -como el propio Bill lo fue antes-, de poner el acento, es decir, el valor, en lo que se va, en vez de en lo que retorna?… Así, en Intruso en el polvo (Seix Barral, pgs. 189-90):

Ahora: el límite absoluto sin retorno, el de dar vuelta y regresar a casa o navegar irremisiblemente hacia adelante y o hallar tierra o precipitarse por el final atronador del mundo. Una vocecita, una poetisa sensible y profunda de los tiempos de mi juventud dijo que el té derramado se va con las hojas y todos los días muere un crepúsculo, una extravagancia de poeta que como suele acontecer revela verdad pero invertida y al revés puesto que el distraído manipulador del espejo ensimismado en su obsesión ha olvidado que la parte de atrás del espejo es cristal también: ojalá lo fuesen, pero en vez de ello, el crepúsculo de ayer y el té de ayer son ambos indiferenciables de las esparcidas heces indestructibles indisolubles arrojadas por los interminables pasillos de mañana, en los zapatos con los que habremos de andar y hasta las sábanas entre las que habremos de dormir (o intentar): pues a nada se escapa, nada se elude; el perseguidor es quien corre y la noche de mañana es sólo un largo combate insomne con las omisiones y pesadumbres de ayer.

(Continuará)

1 El anillo de Clarisse: tradición y nihilismo en la literatura moderna, Claudio Magrís, 1984, Ediciones 62, 1993.

2 De un gran admirador suyo y paisano nuestro, Juan Benet, leído en En la penumbra, Alfaguara: “Muchas veces he pensado cómo el destino semeja un árbol tan lastimado por el hacha del leñador como por la fuerza del viento, cuya forma cambia tanto con la amputación de una o varias de sus ramas cuanto por el crecimiento de otras, empero conserva su unidad, el sistema radical con el que se alimenta y la foliación que constituye se diría su última razón de ser”.

3 Pongamos por caso la aparición en El villorio de Eula Varner, la Marilyn Monroe de Bill, descrita como “fruto de una eyaculación de Zeus”, o, en ese mismo relato, la acometida de unos caballos que suben como locos por las escaleras de una edificación y recorren irrefrenables sus pasillos y verandas creando un caos momentáneo pero fantástico.

4 Existe un río con ese nombre que pone límite al condado de Lafayette al noroeste del Misisipi, y en chicksaw parece que era un topónimo compuesto de yocona y petopha, o sea, “tierra dividida”, aunque Faulkner defendió en la Universidad de Virginia que en realidad el nombre completo significaba “agua que fluye lentamente sobre la pradera”.

5 El título de este híbrido entre obra de teatro y crónica histórica es Requiem for a nun, la secuela de Temple Drake, que ha sido mal traducido al castellano. Sin embargo, leo en un comentario a la página web El lamento de Portnoy una importante matización a su significado de parte de un comentarista muy sagaz pero casi anónimo. Dice un tal “Javier dramaturgo” que “creo entender que después del famoso soliloquio de Hamlet, Shakespeare pone a su protagonista en contra de Ofelia y mientras la increpa ¡To a nunnery you go! lo que se interpreta igualmente como “vete a un convento” y “vete a un burdel.” Quizás el misterio de “nun” en el título de la novela resida en esa ambivalencia del término.”

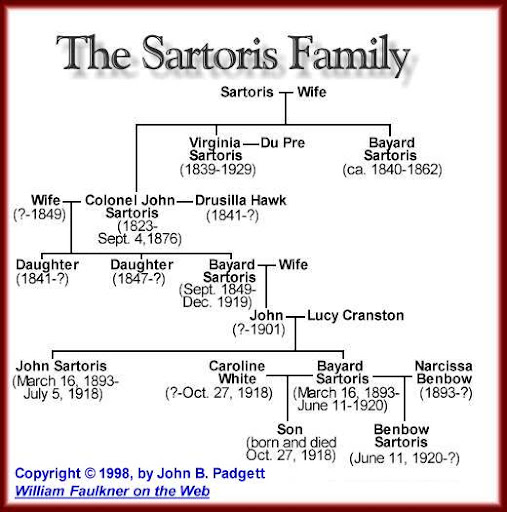

6 Y en Sartoris, antes bautizado como Banderas en el polvo, no la primera novela pero sí la fundacional de Yoknapatawpha, el último miembro de la bizarra saga familiar se despide con estas acerbas palabras que representan exactamente el paso que va de las duras pero grandiosas vidas de los antepasados a la decadencia actual que puebla el resto de la producción acerca del condado de nombre casi impronunciable: ¡Maldición! —profería, extendido sobre su lecho, boca arriba, mirando por la ventana, donde nada tenía que ver, esperando el sueño, no sabiendo si vendría o no, y fastidiándose en lo que pudiera sucederle—. Nada que ver y la larga duración de la vida de un hombre, setenta años de arrastrar por el mundo un cuerpo obstinado y engañar sus exigencias importunas. Setenta años decía la Biblia, ¡setenta años! El sólo tenía veintiséis. Ni un tercio siquiera, ¡maldición!

7 Tenemos también serios cuestionamientos del desempeño del lenguaje -casi a la manera estoica de Spinoza cuando afirmaba aquello de “hablamos demasiado”, pero Spinoza no era ni por lo más remoto un literato- por parte de Bill en ¡Absalón, Absalón! (Verticales, págs. 317-8): La lengua (esa hebra fina y quebradiza, dijo el abuelo, mediante la cual la superficie y los rincones y las aristas de las vidas secretas y solitarias que llevan los hombres pueden por un instante unirse de vez en cuando antes de hundirse de nuevo en las tinieblas en que clamó el espíritu por primera vez sin ser oído y en que ha de declamar por última vez sin que tampoco nadie responda) y, mucho más tarde, en La Mansión, capítulo 10: Quizá no se necesiten siquiera tres años de libertad, de ausencia de contactos verbales para aprender que quizá todo el dilema de la condición humana procede de la incesante cháchara de la que el hombre vive rodeado, en la que está encerrado, aislado, de las consecuencias de su propia estupidez, las cuales —las consecuencias, la simple tinta roja— podrían haberle permitido, a estas alturas, resolver el problema de su condición y aprender a funcionar y a tener éxito.

8 En esto Faulkner remite sin pretenderlo a las grandes escuelas de pensamiento helenísticas, ninguna de las cuales (estoicismo, epicureísmo, escepticismo y cinismo) concedía, ni apenas lo apreciaba, valor existencial alguno a la cultura.

9 Traducción alternativa del último segmento de frase, sin cursivas: pues de otro modo no podría morir también; en tanto que el bloque de mármol jamás podría ser presente, puesto que tampoco llegará a ser pasado, es incapaz de morir o terminar…

10 No recuerdo, ciertamente, que Faulkner emplee nunca esta palabra, tan en boga después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso antes entre dadaístas y surrealistas, pero sin duda está implícita en el contexto del título de The sound and the fury, como se sabe extraído de un monólogo completamente devastador del Macbeth de William Shakespeare.

11 De modo semejante, anticipándose a las actuales soluciones al colapso climático propuestas por iluminados como Elon Musk (y anticipándose también a la propia carrera espacial), en el Discurso a la Comisión Nacional de los EEUU para la UNESCO en Denver, Colorado, de octubre de 1959, un Faulkner ya mayor aseveraba que “eso será cuando hayamos gastado el último grano, trago y pizca de nuestros recursos naturales. Pero el mismo hombre no estará en esa tumba. El último sonido de la tierra sin valor será el de dos seres humanos intentando lanzar una nave espacial casera y ya peleándose acerca de dónde van a ir a continuación.” (Ensayos & Discursos, Capitán Swing, pg. 94)