L

This is the way the world ends

Not with a bang but a whimper.[1]

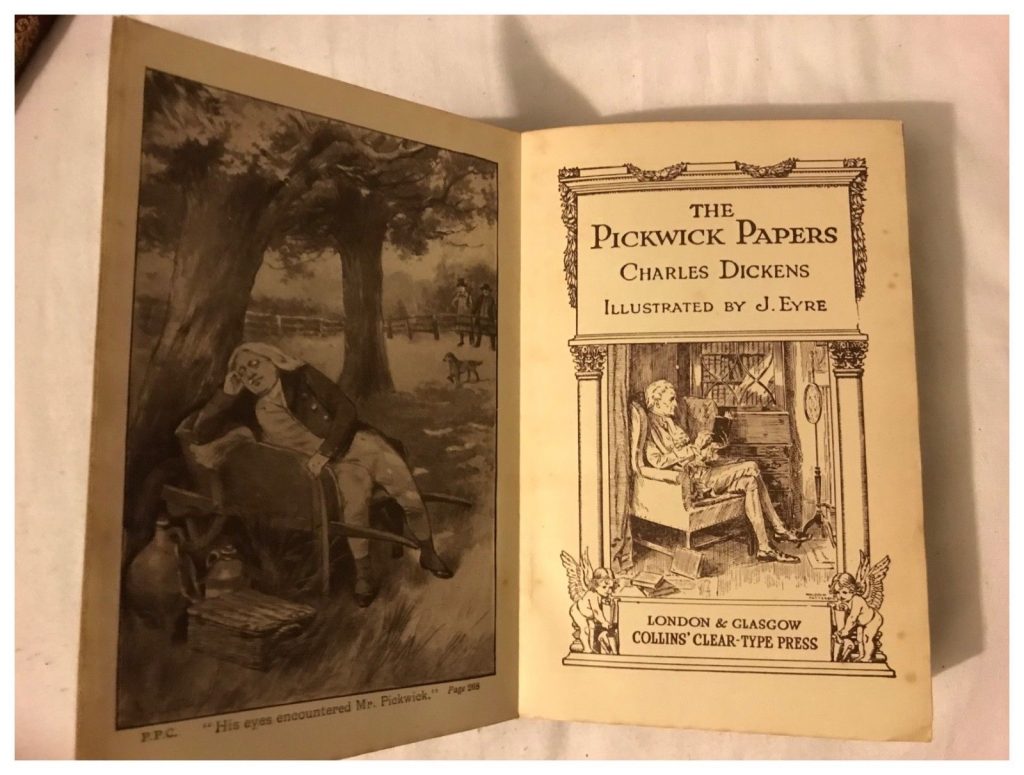

En el Cielo y el Infierno ya no creen más que los musulmanes y los jevis. Las jerarquías católicas menos, aunque sí parecen conservar alguna querencia hacia los querubines, y los protestantes hace cinco siglos que llevan Cielo e Infierno dentro de sí mismos. Pero es tal la potencia de los mitos largamente pregonados que uno se encuentra pensando en ellos incluso aunque no se los crea, como ciertos varones soñamos con bellas mujeres que hemos visto en películas y que jamás conoceremos, o que están muertas. Estoy releyendo los Papeles póstumos del club Pickwick, de Charles Dickens, y no puedo evitar asociarlo con el Cielo cristiano, un Cielo, lo reconozco, que imagino bastante material y pequeñoburgués bajo la mediación de las enseñanzas informales de G. K. Chesterton. Porque si verdaderamente existiera un Cielo, o una vida eterna bienaventurada después de la muerte o del Juicio Final, tendría que tener sus esparcimientos legítimos entre tanto Aleluya y tanto canto a la Gloria de Dios. Al caer la tarde, por ejemplo, Dickens, que ya habría aterrizado allí tras algún tiempo en el Purgatorio (ya sé que esto tampoco se lleva, pero así lo encontramos en Dante) por algún asuntillo de faldas, podría congregar a los benditos ociosos en una verde campiña celeste y a la sombra de un álamo resplandeciente e inmortal amenizar al personal celeste haciendo lecturas públicas de su primera novela, la más feliz de todas. Porque Pickwick no es la mejor novela del mundo, ni mucho menos, ni siquiera la más bonita o reveladora, en absoluto y para nada -estos rankings, además, no tienen demasiado sentido-, pero sin duda es la más feliz. Se repartirían pastas y té entre las almas ingenuas del Más Allá, y muchas de ellas ocuparían sus manos en tareas de labor, que son las que más ayudan a concentrarse. Dickens recitaría las aventuras de los pickwickianos entre grandes ademanes y cambiando las voces cuando hiciera falta, como hacía en la tierra, y todos se regocijarían, deseando que las andanzas de Mr. Pickwick, Mr. Tupman, Mr. Snodgrass y Mr. Winkle no terminaran nunca, aún a sabiendas de que esto no puede ser, puesto que nadie en el Cielo puede hacer más o ser más que lo que fue en vida, donde nos definimos para la toda la eternidad

Es un pequeño milagro que Dickens fuera capaz de escribir esto con tan sólo 25 años. Hay que saber mucho del funcionamiento del mundo para poder reírse de él, y Dickens tan sólo contaba entonces con un origen humilde, pocas lecturas, escasa experiencia de reportero en los juzgados y un par de ojos vivísimos capaces de engullir como una ballena toneladas de plancton todo hecho microscópico que se pusiera a tiro a su alrededor. En los Papeles póstumos… la vida transcurre apacible, agradable, y es imposible llegar a odiar de verdad incluso a los pocos villanos o gente inmunda que puebla sus páginas. Hay, desde luego, multitud de incidentes, una constante peripecia, pero nada tan grave que no pueda resolverse con una buena comida entre amigos en una posada local. Los personajes comen mucho, con gran apetito, y beben mucho, hasta emborracharse, en el relato de Dickens, y si bien no existe el sexo como acto consumado o consumable, al menos se manifiesta un gran interés en el flirteo grandilocuente, que es la parte cómica del amor que más se festeja entre los espíritus recatados pero algo morbosillos del Cielo. Los caracteres masculinos se tratan unos a otros con toda cordialidad de “Sir”, también en medio de una pelea, y los femeninos son conceptuados como altas damas, incluso entre las criadas, en un gusto muy conservador que seguramente sea el del mismo Dios. Las descripciones de paisajes y paisanajes son deliciosas, como ya actualmente nadie sabría o querría trazar, porque eso cargaría innecesariamente la novela de información ambiental que alejaría al lector contemporáneo. Aquí, sin embargo, son imprescindibles, porque dan el tono sentimental de la acción, y pintan para el público decimonónico una escena que le es familiar y querida en tiempos en que aún todos los lugares no han sido desdibujados y solapados por efecto del avión o la televisión. Dickens tiene una gran ventaja de entrada como escritor: él no tiene que cuestionarse a lo largo de sus narraciones por el sentido de la virtud, la justicia o la belleza, porque ya los tiene claros desde el principio, y así puede consagrarse enteramente a su exhibición polémica en un nuevo mundo industrial que las deja vilmente de lado, como zapatos viejos que el escritor tiene que aprender a remendar una y otra vez capítulo a capítulo, aventura tras aventura.

Pickwick es una historia de estirpe cervantina, como antes lo había sido el Tristam Shandy de Sterne o luego lo serán las Almas muertas de Gogol. Sus personajes son objeto de mofa, pero también de respeto por parte de su autor. Mr. Pickwick es un payaso gordinflón que de verdad cree en el estudio y la filantropía, como los Bouvard y Pécuchet de Flaubert, pero Dickens nunca le degrada al cinismo o al desencanto, siempre tiene para él otra causa noble que abanderar. A este Quijote ridículo -como el otro, pero en una epocalidad más confortable, menos garrula- y su sequito, que han sustituido las novelas de caballerías por el positivismo filosófico, les sale a partir del capítulo 10 (aunque no alcanza su verdadera talla hasta el 16) un Sancho Panza en la figura de Samuel Weller, que representa toda la picardía del bajomundo asimilada de una manera simpática, pro-sistema que diríamos hoy. Mr. Weller es todo un hombre, como decía Somerset Maugham del Tom Jones de Fielding, un tipo con todas sus pasiones e impulsos intactos pero que sabe sofrenarlos en bien de sus amos, a quien no le duele servir. A partir de ese momento, todas las torpezas, todos los desencuentros y todas las posibilidades agridulces del mundo real están servidas, para retozo de las almas que saben que ni la tierra, ni el Cielo, dan para gran cosa, pero que eso para lo que dan es infinitamente mejor que la nada, de la que nada sabemos y con la que nada queremos tener que ver… (Además, también como Cervantes, Dickens joven trufa el folletín de los pickwickianos con relatos cortos independientes, increíblemente buenos y bien escritos, acerca de gente anónima a que la acontecen sucesos inusuales, produciendo así la sensación en el lector de que allí donde se ha puesto la pluma, bien podría haberse puesto igualmente en otra parte, de forma que la narración del pueblo innúmero de Inglaterra es interesante y humana y caudalosa doquiera se escoja empezar, y que la literatura no tiene fin, como un río modesto pero que se desvía por cien afluentes imprevistos…)

La alegre tontería de Dickens se publicó en 1837, y fue un resonante éxito desde su inicio. A la vez que Pickwick, que ya lo conocía, he estado leyendo Punto Omega, de Don Delillo, publicado en 2010, mucho más corto y también aclamado, pero únicamente entre la crítica. Mientras que Pickwick es una obra de juventud, Punto Omega lo es de vejez, y muestra, me parece, todas las virtudes necesarias para ser leída por recomendación satánica en las duras jornadas del Infierno. Una lectura solitaria, por cierto, bajo la luz mortecina de un flexo herrumbroso que alguna vez fue de la Bauhaus, envenenada por las volutas del humo de tabaco y dando sorbos nerviosos a un bourbon aguado procedente de las bodegas mohosas del Averno. Delillo ha aplicado en este librito una visión y un estilo que no suelen ser los suyos habituales, y como testamento literario es, si no lo he entendido mal, de una negatividad o de un pesimismo ciertamente escalofriantes. El autor toma un concepto del teólogo Teilhard de Chardin, que escribió en la primera mitad del pasado siglo, y lo convierte en una pesadilla morosa, detallada, asfixiante. No es que en Punto Omega ocurra nada demasiado grave, pero está contado de un modo que parece abocar al fin del mundo (tal como lo conocemos, que añadirían los REM). No hay resquicio para la esperanza, nada tiene demasiado sentido, todo se disuelve en una indiferencia brutal. Delillo echa mano de una instalación real de arte contemporáneo para enmarcar su alegoría, confirmándonos así una vez más que el arte actual está ahí, como decía Gilles Deleuze de la filosofía[2], para entristecer. Los personajes comen, beben, charlan, con frugalidad y sin ganas. Son ciudadanos de EEUU, como los pickwickianos lo eran del Imperio Británico (hay alguna referencia a la guerra de Irak que tan sólo funciona para subrayar el entorno desértico), pero ello sólo sirve para destacar aún más que si en el país más poderoso y rico del mundo la vida se vacía de todo significado, más todavía cabría esperar eso mismo del resto del globo. Todo está muy bien escrito, aquí la escritura debe subsanar con su pericia todo aquello que le falta a la acción o que necesita suplir a la acción justificando su inanidad, pero es una escritura afilada, áspera, quirúrgica. Delillo está mucho más cerca de nosotros que Dickens, en el tiempo, en hábitos y costumbres y en percepción del mundo, y sin embargo me resulta un extraño, un tipo que escribiese desde otro lugar desconocido, quizá desde las entrañas de un Infierno solipsista y catéctico al que ha derivado una realidad social e histórica que se extinguió no con un estallido, sino con un agónico gemido… La opera prima de Dickens no dejaba de moverse, los personajes iban de un lugar a otro hasta recalar en Londres (el cual Dickens conocía mejor que la palma de su mano), por eso se desarrolla en tres volúmenes en la edición de Alianza; la última obra de Delillo no deja ni un momento de paralizarse, transcurriendo en una tierra baldía y en la sala funcionalista de un museo, y por eso no cuenta más que con apenas 160 páginas en la edición de Austral.

Por supuesto, opino que hay que leer a los dos, a no ser que a uno le guste más aislarse de toda cultura escrita, pasada o presente, para jugar al Fortnite. Pero no deja de ser curioso el viraje de los tiempos, que han llevado a la conciencia culta de la sátira gozosa al desengaño atroz, del Cielo al Infierno, de la infrahumanidad victoriana a la poshumanidad milenarista. Y eso que la idea de Teilhard de Chardin del Punto Omega era sumamente generosa, hasta exultante. Toda conciencia humana iba a converger en una gran conciencia universal en la que no existiría la muerte[3] y nada quedaría ya por saber o experimentar, puesto que esa conciencia se fundiría con Dios, abarcaría el Absoluto. Delillo -ya digo, si no lo he interpretado mal- recoge explícitamente esta idea para invertirla, haciendo de esa conciencia inconciencia, de aquella hambre indigestión y de la integración chardiniana dilución literaria. De manera que nuestro ateo escritor actual resulta ser mucho más teológico y espiritualista que el cristiano, materialista y amante de lo concreto Dickens, en una paradoja que ya señaló en más de una ocasión Chesterton. En cuanto al Purgatorio, que he mencionado antes… Supongo que en el Purgatorio se harán lecturas terapéuticas de manuales de Autoayuda, que, como dijo alguien hace poco, no sólo es que únicamente ayuden de verdad al que los han escrito, es que además representan una bonita contradicción en los términos (puesto que, ya se entiende, el que pone la ayuda es el libro, no el lector…)

[1] Esta es la manera en que acaba el mundo/ no con un estallido sino con un agónico gemido….

[2] Nietzsche y la filosofía, 1965.

[3] Existe una deriva patafísica del concepto de Punto Omega muy interesante por parte del físico Frank Tipler.

Así que en el cielo lee Dikens y en el Infierno De Lillo.

…difícil elección…:-)

Bueno, te puedes quedar con el Parnaso, donde leen a Hyperbole…

NO OBSTANTE LOS CAMBIOS, SI C. DICKENS VIVIERA EN LA ACTUALIDAD, DE SEGURO QUE YA LO HUBIERAN COLGADO O INTERNADO EN LA TORRE DE LONDRES…..

Difícil, puesto que en Inglaterra ahora no se hace eso, que yo sepa…