Las primeras incursiones en materia de crítica literaria corrieron a cargo de los polivalentes sabios de la antigüedad griega, de la mano especialmente de los grandes sofistas y filósofos. Platón, como es sabido, amonestaba severamente a los poetas por inducir al pueblo a la emulación -mimesis- de malas y perniciosas costumbres (toda pieza trágica, por ejemplo, termina, en efecto, abominablemente mal para sus protagonistas, cosa que el filósofo achaca a las inmoderadas pasiones puestas en juego en el contexto del drama), en correspondencia con su propia teoría de la creación literaria, la cual responde, a su juicio, a la intervención de fuerzas y potencias superiores o, al menos, suprarracionales, como se expresa en el celebérrimo pasaje de Fedro (224e-245b), pero que ya antes había expuesto en el diálogo juvenil ‘Ion’ del modo siguiente:

la mano especialmente de los grandes sofistas y filósofos. Platón, como es sabido, amonestaba severamente a los poetas por inducir al pueblo a la emulación -mimesis- de malas y perniciosas costumbres (toda pieza trágica, por ejemplo, termina, en efecto, abominablemente mal para sus protagonistas, cosa que el filósofo achaca a las inmoderadas pasiones puestas en juego en el contexto del drama), en correspondencia con su propia teoría de la creación literaria, la cual responde, a su juicio, a la intervención de fuerzas y potencias superiores o, al menos, suprarracionales, como se expresa en el celebérrimo pasaje de Fedro (224e-245b), pero que ya antes había expuesto en el diálogo juvenil ‘Ion’ del modo siguiente:

“(…) Hay un tercer estado de posesión y de locura procedente de las Musas que, al apoderarse de un alma tierna y virginal, la despierta y la llena de un báquico transporte, tanto en los cantos como en los restantes géneros poéticos, y que, celebrando los mil hechos de los antiguos, educa a la posteridad. Pues aquel que sin la locura de las Musas llegue a las puertas de la poesía convencido de que por los recursos del arte habrá de ser un poeta eminente, será uno imperfecto, y su creación poética, la de un hombre cuerdo, quedará oscurecida por la de los enloquecidos.”

Existe, como se ve, una cierta incoherencia en Platón, que, por un lado, acusa a los poetas -aedos- de inmoralidad y del fomento de una educación cívica malsana, y, sin embargo, reconoce, por otro lado, que la buena poesía es contraria al control racional de sus producciones, y, por tanto, incompetente en lo que se refiere a cuestiones de moralidad e inmoralidad o educación sana o nociva. Parecida inconsistencia, por cierto, se percibe entre su teoría de la ciencia, que propugna la estabilidad y fiabilidad de los conocimientos -de tal modo que, una vez sabido de verdad algo, esto puede ser afirmado para Platón a lo largo de la eternidad del tiempo y de la entera extensión del espacio-, y su, no obstante, confesada (en la famosa Carta VII) aprensión hacia la fijación de los saberes en el formato mudo y hierático de un libro. Ya insinuaba Ortega y Gasset que la doctrina de Platón no es una filosofía, sino tan sólo un proyecto de filosofía, algo que, desde luego, no puede aseverarse de Aristóteles, el cual sí que diseño verdaderamente -aún in pectore– un esquema de filosofía sistemática en la que cabían holgadamente las consideraciones acerca del lenguaje propiamente literario. Más del filósofo de Estagira no se han conservado desdichadamente ‘Sobre los poetas’ y ‘Problemas homéricos‘, y aún de la Poética no tenemos más que un conjunto incompleto de anotaciones realizadas en torno a 334 a.C.; a este respecto, puntualiza David Viñas Suñer: “De hecho, en el estado mutilado en el que nos ha llegado, la Poética es, fundamentalmente, un riguroso análisis de la tragedia. Estos y otros detalles -como el hecho de que Diógenes Laercio hable de los dos libros de la Poética- hacen sospechar que se ha perdido al menos otro libro de la Poética en el que estarían explicados todos esos temas que Aristóteles dice haber explicado” (Aristóteles, en efecto, lo menciona como ya expuesto por él en la Política y otros textos…) Lo que es claro, en cualquier caso, es que para Aristóteles la poesía y el arte en general son technai -o sea, unas técnicas o artes transformadores- dirigida por un télos -es decir una finalidad-, y, por consiguiente, todo lo contrario del rapto místico incontrolable e irresistible aducido por Platón ¿Que es, pues, para Aristóteles, más concretamente, la praxis artística específicamente literaria?

Para empezar, hay que contestar que primero de todo es mímesis -o sea: justamente la bestia negra de Platón-, es decir,  imitación transfiguradora de la realidad mediante un proceso real de producción –poiésis en griego- que está regido por una serie no cerrada de leyes internas que el tratado de la Poética trata de estudiar (al menos, en lo que hemos podido conservar, para la tragedia ática), y cuyo origen y motivaciones íntegramente humanas son muy claras: “si imitar es algo inherente al hombre, y, además, es fuente de placer, se explica fácilmente el origen de la poesía: era algo prácticamente inevitable”, según Viñas Suñer.

imitación transfiguradora de la realidad mediante un proceso real de producción –poiésis en griego- que está regido por una serie no cerrada de leyes internas que el tratado de la Poética trata de estudiar (al menos, en lo que hemos podido conservar, para la tragedia ática), y cuyo origen y motivaciones íntegramente humanas son muy claras: “si imitar es algo inherente al hombre, y, además, es fuente de placer, se explica fácilmente el origen de la poesía: era algo prácticamente inevitable”, según Viñas Suñer.

En segundo lugar (y simplificando, como se imaginará, terriblemente las cosas), la poética es búsqueda de la verosimilitud, siempre y cuando no se entienda por ello burdo y craso realismo; de nuevo conforme a Viñas Suñer: “Aristóteles llega incluso a afirmar que el poeta debe preferir los hechos naturales imposibles si éstos devienen verosímiles a los hechos naturalmente posibles pero que comprometen en cierto modo la verosimilitud”. Claro está que Aristóteles entiende que el drama no es la única modalidad literaria posible, y por eso distingue entre aquellos modos de enunciación que pueden ser calificados de “diegéticos”, y aquellos otros meramente narrativos, y que se diferencian principalmente en consistir o bien en la relación de hechos anímicos en nombre propio -como en el ditirambo -, o bien en la alternancia entre éste y la narración en nombre de otro -paradigma incontestable de ello es la épica. Aristóteles, desde luego, prefiere la mimesis pura a la expresión personal (al contrario, también en esto, que su maestro Platón), puesto que encuentra la dramatización de hechos reales de acuerdo con unas reglas determinadas más cercano a la esencia del fenómeno poético que se quiere describir. Esto hace que sea también, naturalmente, opuesto a Platón en lo que atañe a la inteligencia de la tragedia, en la que halla una finalidad que nada tiene que ver con la verdad o la mentira de lo que llama la fábula o núcleo argumental del drama -se trata de la célebre catarsis[1]-, aunque especifica ciertas restricciones en lo que toca a los rasgos caracterológicos apropiados para los personajes: éstos, en efecto, han de estar caracterizados por la bondad (o benevolencia en sentido moral, un residuo platónico), por la conveniencia a su statu social (el esclavo debe aparecer, hablar y actuar como esclavo), por la semejanza (que significa no más que fidelidad a la tradición literaria), y, por último, por la constancia en su carácter y acciones a lo largo de la obra (las bruscas variaciones de ánimo y carácter que, por ejemplo, un Dostoievski imprimirá en el futuro a sus protagonistas no serían de recibo aquí, pese a que a menudo tal recurso impida su conversión en marionetas estereotipadas). En cuanto a la duración del drama, Aristóteles propone la extensión justa para que, de forma siempre verosímil y a través de la crisis desencadenada por algún tipo de acción grave, se pase de la desdicha a la felicidad o de la felicidad a la desdicha[2] (Poética, 1451a).

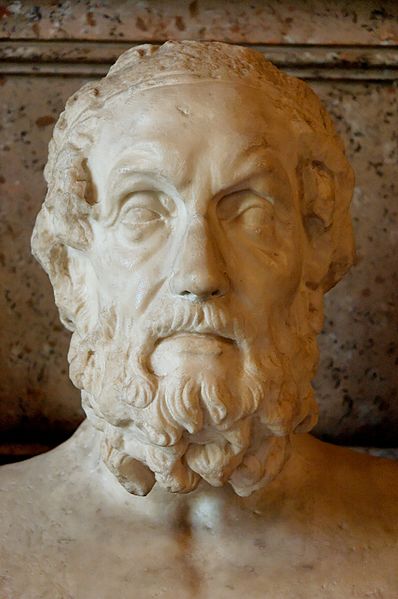

En resumidas cuentas, no resulta del todo desacertada, como puede comprobarse por lo visto hasta ahora, la aserción de Alfonso Reyes cuando sostiene que “los filósofos buscaron y encontraron todo en Homero, menos la poesía”, aunque lo cierto es que la propia sofística, que potenciaba en una medida considerablemente mayor que la filosofía el nervio literario de la educación (pero de la cual, a causa de criba realizada posteriormente por el cristianismo sobre la tradición griega, hemos conservado muchos menos testimonios relevantes), se interesaba también más por la enseñanza cívica[3] que pudieran procurar las letras que por su valor estético o religioso intrínseco. De cualquier forma, no resulta extraño que, refiriéndose a la totalidad del esfuerzo artístico y cultural griego en el curso de unos pocos siglos, pensadores de la talla de Hegel o Marx (y, en otro sentido, Schiller o Hölderlin), tan cercanos relativamente a nosotros, se hayan interrogado perplejos por la causa de una eclosión tan asombrosa de perfección en todos los campos -campos que Grecia misma ha definido y delimitado en su forma actual para la posteridad- en un momento tan temprano de la experiencia humana. El problema del legado heleno, en resumidas cuentas, puede abreviarse en estos términos: ¿cómo es posible que el Arte con mayúsculas (no sólo lo que hoy conocemos como literatura, lo cual incluye prosa, lírica, tragedia, comedia, historia -denominaciones todas ellas, por cierto, que Occidente seguirá nombrando en griego hasta nuestros días, como “oda”, “ditirambo”, “égloga”, “elegía”, “fábula”, etc.-, sino también arquitectura, filosofía, escultura, artes plásticas, e incluso técnica política) aparezca, como Atenea de la cabeza de Zeus, perfectamente armado y acabado, adulto y maduro, en su mismo nacimiento? O, dicho con otras palabras… ¿Cuál es el secreto de la clasicidad? ¿Cuál la naturaleza (intacta, imperecedera, siempre joven…) de lo que llamamos clásico -y de lo cual el legado griego es paradigmático, clasicidad elevada a enésima potencia? Todavía el norteamericano Ralph Waldo Emerson describe entusiásticamente, en pleno siglo XIX (y por tanto a una distancia estremecedora de milenios y océanos) y en estos elocuentes términos el encanto recurrente del mundo griego:

En resumidas cuentas, no resulta del todo desacertada, como puede comprobarse por lo visto hasta ahora, la aserción de Alfonso Reyes cuando sostiene que “los filósofos buscaron y encontraron todo en Homero, menos la poesía”, aunque lo cierto es que la propia sofística, que potenciaba en una medida considerablemente mayor que la filosofía el nervio literario de la educación (pero de la cual, a causa de criba realizada posteriormente por el cristianismo sobre la tradición griega, hemos conservado muchos menos testimonios relevantes), se interesaba también más por la enseñanza cívica[3] que pudieran procurar las letras que por su valor estético o religioso intrínseco. De cualquier forma, no resulta extraño que, refiriéndose a la totalidad del esfuerzo artístico y cultural griego en el curso de unos pocos siglos, pensadores de la talla de Hegel o Marx (y, en otro sentido, Schiller o Hölderlin), tan cercanos relativamente a nosotros, se hayan interrogado perplejos por la causa de una eclosión tan asombrosa de perfección en todos los campos -campos que Grecia misma ha definido y delimitado en su forma actual para la posteridad- en un momento tan temprano de la experiencia humana. El problema del legado heleno, en resumidas cuentas, puede abreviarse en estos términos: ¿cómo es posible que el Arte con mayúsculas (no sólo lo que hoy conocemos como literatura, lo cual incluye prosa, lírica, tragedia, comedia, historia -denominaciones todas ellas, por cierto, que Occidente seguirá nombrando en griego hasta nuestros días, como “oda”, “ditirambo”, “égloga”, “elegía”, “fábula”, etc.-, sino también arquitectura, filosofía, escultura, artes plásticas, e incluso técnica política) aparezca, como Atenea de la cabeza de Zeus, perfectamente armado y acabado, adulto y maduro, en su mismo nacimiento? O, dicho con otras palabras… ¿Cuál es el secreto de la clasicidad? ¿Cuál la naturaleza (intacta, imperecedera, siempre joven…) de lo que llamamos clásico -y de lo cual el legado griego es paradigmático, clasicidad elevada a enésima potencia? Todavía el norteamericano Ralph Waldo Emerson describe entusiásticamente, en pleno siglo XIX (y por tanto a una distancia estremecedora de milenios y océanos) y en estos elocuentes términos el encanto recurrente del mundo griego:

¿De dónde nace el interés que sienten los hombres de todos los tiempos acerca de la historia, las letras, el arte y la poesía  griegas, desde la época heroica u homérica hasta la vida cotidiana de los atenienses y espartanos, cuatro o cinco siglos más tarde? No puede ser más que el hecho de que todo ser humano atraviesa en su vida por un período griego. El estado griego es la era de la naturaleza corpórea, de la perfección de los sentidos, de la vida espiritual que se despliega en armonía con el cuerpo. En ella habitan todas las formas humanas que proporcionan al escultor los modelos de Hércules, Febo y Zeus. No son como las formas que inundan las calles de cualquier ciudad moderna, en las que el rostro es un puñado de rasgos confusos, sino que sus facciones son incorruptas, claras y simétricas; las cuencas de los ojos son tan perfectas que parece imposible que los ojos mismos puedan bizquear o que puedan mirar de reojo, sino que han de girar toda la cabeza. Las costumbres de la época eran tan simples como indomables. Exhiben gran reverencia hacia las cualidades personales, tales como el valor, la sinceridad, la autoridad sobre uno mismo, la justicia, la fuerza, la presteza, la voz elevada o la anchura de pecho. Desconocen el lujo y la elegancia. Una población reducida quiere convertir a cada individuo en su sirviente, cocinero, carnicero y soldado, de modo que el hábito de tener que suplir tales necesidades educa su cuerpo para acciones hermosas. Así sucede con los personajes homéricos de Agamenón y Diomedes, y lo mismo puede decirse también del autorretrato de Jenofonte y los suyos durante la retirada de los Diez Mil: «Después de que el ejército cruzase el río Teleboas en Armenia, nevó con tal intensidad que las tropas andaban tiradas lastimosamente en el suelo. Desnudo, Jenofonte se levantó y, hacha en mano, comenzó a talar el bosque. Al instante, otros se incorporaron e hicieron lo mismo». Su ejército estaba recorrido por una total libertad de comunicación. Se pelean por el botín, discuten con los generales a cada orden nueva, y Jenofonte tiene la lengua tan afilada como cualquier otro, quizá más, y por eso da todo lo que tiene. ¿Quién no ha visto todo esto en las bandas de grandes personajes, el mismo código de honor férreo y la misma disciplina relajada que tienen las grandes figuras?

griegas, desde la época heroica u homérica hasta la vida cotidiana de los atenienses y espartanos, cuatro o cinco siglos más tarde? No puede ser más que el hecho de que todo ser humano atraviesa en su vida por un período griego. El estado griego es la era de la naturaleza corpórea, de la perfección de los sentidos, de la vida espiritual que se despliega en armonía con el cuerpo. En ella habitan todas las formas humanas que proporcionan al escultor los modelos de Hércules, Febo y Zeus. No son como las formas que inundan las calles de cualquier ciudad moderna, en las que el rostro es un puñado de rasgos confusos, sino que sus facciones son incorruptas, claras y simétricas; las cuencas de los ojos son tan perfectas que parece imposible que los ojos mismos puedan bizquear o que puedan mirar de reojo, sino que han de girar toda la cabeza. Las costumbres de la época eran tan simples como indomables. Exhiben gran reverencia hacia las cualidades personales, tales como el valor, la sinceridad, la autoridad sobre uno mismo, la justicia, la fuerza, la presteza, la voz elevada o la anchura de pecho. Desconocen el lujo y la elegancia. Una población reducida quiere convertir a cada individuo en su sirviente, cocinero, carnicero y soldado, de modo que el hábito de tener que suplir tales necesidades educa su cuerpo para acciones hermosas. Así sucede con los personajes homéricos de Agamenón y Diomedes, y lo mismo puede decirse también del autorretrato de Jenofonte y los suyos durante la retirada de los Diez Mil: «Después de que el ejército cruzase el río Teleboas en Armenia, nevó con tal intensidad que las tropas andaban tiradas lastimosamente en el suelo. Desnudo, Jenofonte se levantó y, hacha en mano, comenzó a talar el bosque. Al instante, otros se incorporaron e hicieron lo mismo». Su ejército estaba recorrido por una total libertad de comunicación. Se pelean por el botín, discuten con los generales a cada orden nueva, y Jenofonte tiene la lengua tan afilada como cualquier otro, quizá más, y por eso da todo lo que tiene. ¿Quién no ha visto todo esto en las bandas de grandes personajes, el mismo código de honor férreo y la misma disciplina relajada que tienen las grandes figuras?

El encanto fatal de la tragedia antigua (y de toda la literatura antigua) reside en que los personajes hablan con naturalidad, como personas que, sin saberlo, poseen un gran sentido común, esto es, antes de que en sus mentes predomine el hábito de la reflexión. La admiración que sentimos hacia lo antiguo no es admiración hacia lo viejo, sino hacia lo natural. Los griegos no son reflexivos, antes bien, son perfectos en sus sentidos y su lozanía, y tienen la mejor constitución física que haya visto el mundo. El adulto actuaba con la sencillez y gracia de un niño. Fabricaban jarrones, tragedias y estatuas a partir de sentidos frescos, esto es, con buen gusto. Eso mismo se ha seguido haciendo en las demás épocas, incluso hoy día, siempre que ha habido un intelecto saludable. Sin embargo, como clase, la superior organización de los griegos nos ha superado a todos. Mezclan la energía de la madurez con la siempre curiosa conciencia del niño. Lo atractivo de sus costumbres reside en que pertenecen al hombre, pero el hombre las conoce porque una vez fue niño. Aparte de eso, siempre queda algún individuo que retiene esas características. Una persona de genio infantil y con energía en su interior es todavía un griego, y en él revive nuestro amor por la musa de Hellas. Yo admiro el amor a la naturaleza que profesa Filoctetes. Cuando leo sus preciosas llamadas al sueño, a las estrellas, las rocas, las montañas y las olas, no puedo sino sentir el paso del tiempo como si fuese la corriente marina. Siento la eternidad del ser humano, la identidad de su pensamiento. Parece que los griegos y yo teníamos los mismos compañeros. El sol y la luna, el agua y el fuego llegaron a su corazón de la misma manera que llegan al mío. Es entonces cuando la tan comentada diferencia entre griegos e ingleses, o entre clásicos y románticos, se revela superficial y pedante. Cuando uno de los pensamientos de Platón se convierte en un pensamiento mío, cuando una de las verdades que se encendieron en el alma de Píndaro se enciende en la mía, el tiempo deja de existir. Cuando percibo que ambos se unen en una única visión, cuando dos almas tienen un mismo color y, por así decirlo, se funden en una, ¿qué hago yo midiendo grados de latitud o contando años egipcios?

El encanto fatal de la tragedia antigua (y de toda la literatura antigua) reside en que los personajes hablan con naturalidad, como personas que, sin saberlo, poseen un gran sentido común, esto es, antes de que en sus mentes predomine el hábito de la reflexión. La admiración que sentimos hacia lo antiguo no es admiración hacia lo viejo, sino hacia lo natural. Los griegos no son reflexivos, antes bien, son perfectos en sus sentidos y su lozanía, y tienen la mejor constitución física que haya visto el mundo. El adulto actuaba con la sencillez y gracia de un niño. Fabricaban jarrones, tragedias y estatuas a partir de sentidos frescos, esto es, con buen gusto. Eso mismo se ha seguido haciendo en las demás épocas, incluso hoy día, siempre que ha habido un intelecto saludable. Sin embargo, como clase, la superior organización de los griegos nos ha superado a todos. Mezclan la energía de la madurez con la siempre curiosa conciencia del niño. Lo atractivo de sus costumbres reside en que pertenecen al hombre, pero el hombre las conoce porque una vez fue niño. Aparte de eso, siempre queda algún individuo que retiene esas características. Una persona de genio infantil y con energía en su interior es todavía un griego, y en él revive nuestro amor por la musa de Hellas. Yo admiro el amor a la naturaleza que profesa Filoctetes. Cuando leo sus preciosas llamadas al sueño, a las estrellas, las rocas, las montañas y las olas, no puedo sino sentir el paso del tiempo como si fuese la corriente marina. Siento la eternidad del ser humano, la identidad de su pensamiento. Parece que los griegos y yo teníamos los mismos compañeros. El sol y la luna, el agua y el fuego llegaron a su corazón de la misma manera que llegan al mío. Es entonces cuando la tan comentada diferencia entre griegos e ingleses, o entre clásicos y románticos, se revela superficial y pedante. Cuando uno de los pensamientos de Platón se convierte en un pensamiento mío, cuando una de las verdades que se encendieron en el alma de Píndaro se enciende en la mía, el tiempo deja de existir. Cuando percibo que ambos se unen en una única visión, cuando dos almas tienen un mismo color y, por así decirlo, se funden en una, ¿qué hago yo midiendo grados de latitud o contando años egipcios?

Naturalmente que el ensayista Emerson presenta en este largo pasaje una visión completamente idealizada, exenta de  problematización alguna, de la esencia de la relación entre vida y literatura helenas, pero no otra ha sido la interpretación predominante de lo griego en la cultura europea a lo largo de siglos, desde la propia decadencia de la polis en el contexto del internacionalismo abierto por las conquistas de Alejandro Magno, pasando por la admiración reticente de la Edad Media (Agustín de Hipona, San Isidoro de Sevilla, San Bernardo…) y el fervor e imitación renacentistas (Bramante, Miguel Ángel, Maquiavelo…), hasta el romanticismo y el neoclasicismo de los tiempos modernos, sin olvidar la enorme influencia directa que sobre la propias letras de todos los tiempos ha ejercido el ejemplo greco/romano –Dante convierte a Virgilio en cicerone de su Comedia, renacimiento y barroco retoman el carpe diem de Horacio (o lo que casi lo mismo: el Collige, virgo rosas de Ausonio), Lord Byron admira a Catulo, Keats celebra poéticamente la traducción coetánea de Chapman de la Iliada, Joyce recrea en su Ulysses el relato homérico en clave vanguardista, y un larguísimo etcétera. El propio Psuedo-Longino, que más tarde hechizaría al romanticismo, dejó escrito: “Sucumbir a los antiguos no deja de comportar un timbre de gloria” (Sobre lo sublime, XIII, 4). Los clásicos griegos ya eran, pues, archi-clásicos a principios de la era romana, y eso sólo era el principio de una dilatada y vasta tradición.

problematización alguna, de la esencia de la relación entre vida y literatura helenas, pero no otra ha sido la interpretación predominante de lo griego en la cultura europea a lo largo de siglos, desde la propia decadencia de la polis en el contexto del internacionalismo abierto por las conquistas de Alejandro Magno, pasando por la admiración reticente de la Edad Media (Agustín de Hipona, San Isidoro de Sevilla, San Bernardo…) y el fervor e imitación renacentistas (Bramante, Miguel Ángel, Maquiavelo…), hasta el romanticismo y el neoclasicismo de los tiempos modernos, sin olvidar la enorme influencia directa que sobre la propias letras de todos los tiempos ha ejercido el ejemplo greco/romano –Dante convierte a Virgilio en cicerone de su Comedia, renacimiento y barroco retoman el carpe diem de Horacio (o lo que casi lo mismo: el Collige, virgo rosas de Ausonio), Lord Byron admira a Catulo, Keats celebra poéticamente la traducción coetánea de Chapman de la Iliada, Joyce recrea en su Ulysses el relato homérico en clave vanguardista, y un larguísimo etcétera. El propio Psuedo-Longino, que más tarde hechizaría al romanticismo, dejó escrito: “Sucumbir a los antiguos no deja de comportar un timbre de gloria” (Sobre lo sublime, XIII, 4). Los clásicos griegos ya eran, pues, archi-clásicos a principios de la era romana, y eso sólo era el principio de una dilatada y vasta tradición.

[1] Es sobradamente conocido que “catarsis” -purificación en griego- significa en este contexto señaladamente aristotélico el proceso por el cual el espectador se “purifica” de las pasiones cuyo exceso contempla en la tragedia, y sintiéndose así mejor persona tras convertir el horror que le inspira el atroz destino final de los personajes en compasión por ellos y advertencia para sí mismo. Que luego las neutras descripciones de Aristóteles hayan sido convertidas en rígidas normas de aplicación en toda representación teatral -atormentando a tantos dramaturgos hasta la contestación ya terminante de, por ejemplo, un Victor Hugo en el romanticismo o un Bertoldt Brecht en el s.XX-, es menos responsabilidad suya que de sus dogmáticos comentaristas y exégetas posteriores. El Neoclasicismo teatral es, por tanto, como decimos, menos obra de la concepción aristotélica de la función dramática de lo que la interpretación del Aristóteles teórico de la función teatral es obra del Neoclasicismo -en términos generales, a causa su tremendo impacto cultural y su prolongada vigencia, las doctrinas de El Filosofo sufrieron una similar tergiversación en todos los campos. [2] Para pulsar la pervivencia de estos preceptos aristotélicos en el cine actual, consultar el breve ensayo De Aristóteles a Woody Allen, de Pedro L. Cano, en Gedisa, repleto de ejemplos instructivos. Cano no menciona, sin embargo, el cine del destape español -tal vez por no considerarlo cine ejemplar-, que está repleto de casos burdos pero claros de catarsis: el espectador, en efecto, aprende en esas películas a reprimir el deseo que ha compartido con los personajes por las señoritas extranjeras al contemplar las desastrosas consecuencias que, en el plano familiar, han devenido de su inmoderación. No importa que al final se imponga el anti-trágico happy end, porque cuando éste llega, el espectador ya ha aprendido la lección y nunca visitará Biarritz… [3] Como se dice en el diálogo platónico Protágoras (319d), poniéndolo en boca del maestro sofista: “Siempre que se delibera sobre la organización de la república, se escucha a todo el mundo”, lo que para el sofista presupone siempre que cada cual ha sido adiestrado previamente por la literatura para intervenir juiciosamente. Pero del modo exacto en que concebían esta relación con la literatura sólo podemos hacer conjeturas…

El lunes a las siete David López volverá al ámbito cultural del Corte Inglés de Serrano, con la pregunta ¿cabe pensar el pensamiento? Allí estaré.

No sé quien es, pero en ese lugar no me pillas…