“Que la excelsa musa cante los amores del Olimpo: nosotros no somos más que mortales, y hemos de cantar al hombre.”

“Cantar al hombre”: esta era la receta -casi un imperativo- con que la escritora inglesa George Eliot, en el último cuarto del XIX, exhortaba a la posteridad acerca de la tarea que en adelante debía afrontar el oficio literario. Hoy podemos afirmar sin temor a equivocarnos que su consejo ha sido oído. No solo en lo que se refiere al arrollador éxito popular de la novela de aquellos prolíficos años (y que dura hasta hoy…), sino también en lo que se refiere al sentido mismo de mensaje. Naturalmente, desde tiempos muy anteriores a la contribución de una escritora decimonónica modélica como la señorita Eliot, el hombre y sus muchas encrucijadas habían sido el objeto preferente de la actividad literaria. ¿Que otro tema puede haber más interesante, más variado, y, sobre todo, más dramático, que el propio ser humano? El género picaresco, sin ir más lejos, había explotado ya en los siglos XVI y XVII tanto la cara trágica como la cara cómica que también le es inherente a la existencia humana, en sus aspectos más descarnados. Y poco después, en el siglo XVIII, el cuento ilustrado de un Voltaire o un Diderot había expuesto ante la conciencia culta de la época la caricatura de la miseria material y también moral del hombre en plena Era de las Luces. Pero es entonces cuando, tras los grandes desafíos de la Revolución Industrial, el hombre cobra consciencia de que se halla solo, tal vez indefenso, frente a los fuertes claroscuros que imprime en su destino la vida moderna, y en ese momento la novela se aquilata, florece, se dilata adquiriendo unas dimensiones titánicas y atrae a un público tanto más vasto cuanto más aislado y arrinconado se siente el individuo particular. Las fábulas tristes pero (en el fondo) esperanzadas de Víctor Hugo o Benito Pérez Galdós triunfan masivamente, y el género de aventuras de Julio Verne, Robert Louis Stevenson o Alejandro Dumas lleva hasta los hogares burgueses la brisa de la peripecia en otras tierras y otras épocas, románticas y exóticas, un aroma evocador de algo que seguramente nunca existió, pero que los lectores reciben con el estremecimiento de lo irremisiblemente perdido, tal vez para siempre.

Y eso es lo que comienza aportando inicialmente la novela al mundo moderno: un sentimiento de pertenencia al hombre deshabitado, “sin atributos” como escribiera el austríaco Robert Musil, de las grandes ciudades, allegándole un análisis minucioso, microscópico a veces, de las pasiones que mueven a sus semejantes y de los escenarios, sumamente lujosos y brillantes en ocasiones, o sórdidos y miserables las más de las veces, donde se desarrollan sus vidas y juegan sus intereses y finalmente sus destinos. Situándose al margen de estos factores puramente sociológicos, lo cierto es que no resulta fácil responder con precisión a la pregunta “¿Que es la novela?” como género literario, y los propios críticos que enfocan de esta manera la cuestión no han conseguido todavía arrojar alguna claridad ni tan siquiera ponerse de acuerdo a este respecto. Paolo D´Angelo, por ejemplo, en nuestros días, supuesto el origen y naturaleza románticos de la novela, dice algo tan “abracadabrante” como lo siguiente:

“La novela funde lo dramático, lo lírico, lo épico; el auténtico “imperativo romántico” reclama la comunión de todos los géneros poéticos. Deberemos concluir que, paradójicamente, lo que constituye la novela en cuanto género es precisamente su a-genericidad, su estar siempre más allá de su género.”

Misterio y una suerte de indefinición trascendente parecida a la defendida por Friedrich Schlegel en los albores del s. XIX, al escribir: “En la novela se funden todos los géneros y en todos los géneros tiene que existir un aire novelesco, que es un género progresivo”. (“Progresivo”, o sea, en constante evolución y asimilación de nuevos motivos y materiales externos). Pero, claro, es que Schlegel era un romántico genuino, y así se permitía también sugerir que la novela es, debido a su característica forma caótica, no sujeta a reglas y en la que parece caber todo, el lugar apropiado para la expresión del infinito (…) Mucho más que un libro y que un género literario, la novela es la esencia misma de toda la literatura, unión de poesía, ciencia, filosofía y retórica, tiene carácter enciclopédico, es un libro de libros, un libro absoluto.

No obstante, la apelación al misterio y a la inmensidad en materia tan mundana como la narrativa moderna nunca nos hará un gran servicio. En cambio, allí donde naufragan los apologistas, puede resultarnos más instructiva la opinión de aparentes detractores como el filósofo G.W. Hegel, como cuando escribe que la conciencia prosística, en lugar de captar “lo esencial de las cosas”, se contenta con captar lo que es y acontece como algo singular, es decir, según su contingencia insignificante. Y, en efecto, parece más adecuado a la experiencia de la novela señalar que apresa “situaciones”, instantáneas del “hombre en situación”, como decía Jean Paul Sartre, que espacios o sucesos absolutos, como insinuaba Schlegel. Situaciones en un espacio y un tiempo determinados, de las que el hombre es a la vez protagonista, antagonista, coro y paisaje, y así y solo así, a través de situaciones únicas e irrepetibles en su género, le está reservada a la novela alguna clase de acceso a un horizonte de totalidades históricas.

Drama, soledad, aventura, fusión de géneros, progresividad, hombre en situación… Como se ve, muchos son los acercamientos posibles al secreto del impacto universal de la novela y muchas las respuestas que se nos ofrecen desde la perspectiva del análisis interno al propio fenómeno literario. Lo que parece indiscutible, en cualquier caso, es que la narrativa novelística lleva suplantando (en tanto alternativa casi única) desde hace más de una centuria el lugar emocional y también crítico que antes ocupaban en la conciencia culta todas las variedades de la Poesía, el Teatro, la Crónica histórica o la Filosofía. Cuando hoy pensamos en Literatura, pensamos inmediatamente en la novela, auténtico Narratosaurius Rex dominante del panorama literario actual, y es posible que algo de la magia de esas otras modalidades poéticas considerablemente más reglamentadas (que subsisten, claro, pero en la sombra, como un vestigio de “cuando los dinosaurios poblaban enteramente la tierra”) se haya perdido por el camino. Lo dice del modo más contundente el crítico Arthur C. Danto en su estudio El fin del arte:

“Lo bello en el arte pertenece a un mundo de héroes y santos que dejó de existir con el proceso de la racionalización de la sociedad. El arte debe enfrentarnos ahora a la atrocidad, a la enfermedad y al horror, así como a la vulgaridad que rodea nuestros esquemas sociales.”

(Pensemos, por ejemplo, en la novelística rusa de Gogol o el relato breve de Chéjov, no por ello exentos de otro tipo de belleza). En cualquier caso, de lo que no cabe la menor duda es de que la novela fue, es y sigue siendo todavía hoy una ilimitada enciclopedia acerca del hombre contemplado desde el punto de vista del hombre mismo, y no ya desde la perspectiva de la Religión, el Arte o la Filosofía. La novela es “un espejo al borde del camino”, dijo Stendhal, y lo que refleja son los problemas con que se topa el hombre a lo largo de su andadura por el acaecer histórico. Y en tal coyuntura el relato del hombre ya no pasa por las manos de los hados o de las musas, sino que, como en una ocasión dijo J.W. Goethe a su amigo Eckermann, el hado que impera en la tragedia moderna es más bien la política, que es otro modo de decir las relaciones (a menudo controvertidas, acres), de unos hombres con otros consolidadas en la figura de instituciones, costumbres, prejuicios y también -como no- modas. Pero lo que sea y haya sido la novela se representa mejor que de ninguna manera en su accidentada y nutrida historia, de cuyos hitos principales a lo largo del periodo que nos interesa -sumando también un poco más del antes y el después- haré a continuación un breve recorrido a guisa de recordatorio.

En cierto momento de su corta y fulgurante historia, cuando ya el oeste ha sido enteramente allanado y el continente es suyo de parte a parte, los norteamericanos deciden darse a sí mismos, por imperativo estatal, una cultura autóctona de igual dignidad de las europeas, es decir, una Literatura Nacional. Cierto que tenían ya a Edgar Allan Poe, que había escrito que las letras norteamericanas deben formular no sólo una declaración de independencia, sino hasta una declaración de guerra; y más cierto aún es que pronto contarían con el genio poético de Walt Whitman, que iba a lograr en Hojas de hierba (1855) la proeza[ii] de expresar en verso libre la amplitud telúrica y la diversidad humana de la joven y tierna democracia norteamericana. Pero la Unión se mantenía, pese a ello, inquieta: echaban en falta la hija pródiga de la modernidad, o sea, la novela; sin novelistas, en fin -parecían pensar muy seriamente-, no hay patria que valga. La novela era ya, como vemos, el género triunfal y hegemónico en el medio literario, la mimada de las nuevas masas del industrialismo progresivo, el Narratosaurius Rex (lo digo también por el creciente tamaño que iba adquiriendo…) de los entretenimientos cultos, además de ser la única capaz de ofrecer a un pueblo nuevo su modesta épica histórica y cotidiana –luego vendría, naturalmente, el cine…

Y es que, en Europa, la novela había corrido mucho e innovado todavía más desde Cervantes y Fernando de Rojas[iii]. España, que había dominado ampliamente la primera mitad de la centuria barroca en prosa y poesía, quedo rápidamente marginada en el s. XVIII del proceso literario que “novelizaba” irremisiblemente Europa. Iba a ser en Francia e Inglaterra, por tanto, debido al rápido ascenso de su burguesía, donde se jugaron las grandes bazas de la narrativa moderna hasta el arribo triunfal de la novela rusa –excepción hecha de la crucial aportación de J. W. Goethe: Años de aprendizaje de Wilhem Meister, por ejemplo, fue terminada definitivamente en 1796. Repasemos, si no, una escueta trayectoria cronológica por la producción de una y otra nación: todavía en el barroco, La princesa de Clèves de la Madame La Fayette, amiga del Conde de la Rochefoucald, salió a la luz en 1678; décadas después, el naturalismo bajofondero del Moll Flanders de Daniel Defoe se publicaba en 1722; la ficción satírica y desencantada -hasta la más acre misantropía- de Los viajes de Gulliver de Johnatan Swift, en 1726; el Gil Blas de Santillana, obra maestra de la picaresca de Alain René Lesage, el primer escritor que vivió íntegramente de su pluma, en 1735; el moralismo psicologizante de la Pamela, o la virtud recompensada -el título ya dice todo- de Samuel Richardson, en 1740; la divertida parodia de ese tipo de novela “seria” que es el Tom Jones de Henry Fielding, en 1749[iv]; las influyentes La nueva Eloisa y el Emilio de J.J. Rousseau -toda una pedagogía de la época, además de una propedéutica del romanticismo-, en 1760 y 62, respectivamente; El vicario de Wakefield, del chocarrero y trotamundos Oliver Goldsmisth, en 1764; el ejercicio de prestidigitación narrativa -todavía hoy sorprendente- del Tristam Shandy, de Lawrence Sterne, en 1767; las Aventuras de Caleb Williams de William Godwin, en donde, entre otras cosas, se bosqueja el futuro género policíaco, en 1794; el Jacques el fatalista y su amo, filosófico y agitado, del enciclopedista Denis Diderot, en 1796; la perspicacia galante del Orgullo y prejuicio de Jane Austen, en 1813; el original Adolfo, del escritor y filósofo diletante Benjamin Constant, en 1816; El rojo y el negro del ex-plagista y vividor (el hombre que mejor se lo paso en las campañas napoleónicas) Henry Bayle, Stendhal, en 1830; los Papeles póstumos del club Pickwick, primer éxito de Charles Dickens (dice Cory Bell: no hay peligro de confundir a Dickens con la realidad: él es mucho más real), en 1836; El compañero de la vuelta a Francia de George Sand, donde por vez primera un obrero se erige en protagonista, en 1841; la disección social de La feria de las vanidades de William M. Thackeray, también ilustrador y articulista en el Punch, en 1848; Sybil y Dos naciones del ministro de Hacienda conservador -se dice que su destreza literaria le valía el favor de la reina Victoria- Benjamin Disraeli, en 1845; Las torres de Barchester del pulcro y beatífico Anthony Trollope, de 1857; e incluso, comenzando a desmembrar la estructura novelesca mediante el “nonsense”, la Alicia en el país de las maravillas ilustrada por John Tenniel, del matemático e infeliz pedófilo Charles Dogson, alias Lewis Carroll, en 1865 (frisando el fin de siglo, Thomas Hardy publica Jude el oscuro en 1895, una triste historia acerca de un hombre pobre pero hambriento de instrucción que se ve incapacitado de saciarla por las condiciones miserables en que tiene que mantener a su familia, y de la que existe una película nada mala pero también oscura y desconocida, protagonizada por la oscarizada Kate Winslet).

Pero es el Waverley de Walter Scott en 1814 y, acto seguido, su Ivanhoe de 1819, los que conquistan Europa en tanto prototipos de la novela histórica[v], un auténtico “boom” de trasfondo romántico -a lo que se añadía en 1822 el desciframiento de la piedra Rosetta por Champollión- pronto secundado por el Cinco de marzo de Alfred de Vigny, de 1826, o Nuestra Señora de París de Víctor Hugo de 1831 (después redactará durante casi veinte años una enorme y poco conocida epopeya en verso titulada La Légende des Siècles, terminada en 1877), en Francia, Kalevala, poema donde fueron recogidos por Sándor Petöli (1823-56?) los mitos finlandeses en Hungría, el Pan Tadeusz (1834) de Adam Mickiewicz de 1834 en Polonia, La hija del capitán de Alexander Pushkin de 1836 y Taras Bulba de Nicolai Gogol de 1842 en Rusia, Los novios de Alessandro Manzoni en este mismo año desde Italia, El señor de Bembibre -inspirada en la desaparición en la península de la orden de los templarios- de Enrique Gil y Carrasco en 1844 en España, e, incluso, saltando al otro lado del charco, por El último mohicano de Fenimore J. Cooper, de 1826, o el Hiawatha de Henry Longfellow de 1855. Pero si esto no les parecía todavía suficiente para cubrir su deuda cultural a los norteamericanos, pronto quedarían satisfechos con la puesta al día proporcionada por la densa narrativa en novela y cuento de Nathaniel Hawthorne (La letra escarlata, en 1850), Herman Melville (Moby Dick, de 1851, de la que se ha dicho de todo, incluso que representa una fantasmagórica alegoría del navío del gobierno), La cabaña del Tío Tom de la escritora Harriel Beecher Stowe (a la que Lincoln saludo de esta guisa: “Así que vd. es la mujer que hizo el libro que desencadenó la guerra”, en 1852), el estilista entre dos continentes, Henry James (Retrato de una dama, en 1880), y, creando moldes nacionales duraderos, el humorista, conferenciante, viajero y escritor Samuel Clemens, alias Mark Twain -por la decimosegunda “marca” por la que navegan los buques de vapor del Misisipi- con Huckleberry Finn, de 1884.

Entre tanto, el ciclo general de la Comedia humana[vi] (1829-1850) de Honoré de Balzac había ofrecido un fresco colosal de la Francia del Segundo Imperio, además de mostrar a la posteridad como se narran cosas tales como el arribismo, los problemas pecuniarios, e incluso la infamia individual y social –Balzac hablaba del interés artístico del mal, y lo ejercitaba de hecho creando personajes como Vautrin (probablemente el primer homosexual velado de la novela europea[vii]), concebido por primera vez en El padre Goriot de 1838, un criminal superdotado que dice no preocuparse por la poesía, sino por la acción, y no por hacer poemas, sino por hacer hombres. En los años treinta aparece la novela por entregas, esto es, el folletín, en la que han tenido parte también autores como Balzac y James: sin ir más lejos, Los tres mosqueteros de 1844 y El conde de Montecristo en 1845 de Alejandro Dumas, o Los misterios de París de Eugène Sue en 1843, quitan literalmente de las manos a los vendedores de prensa, como un vendaval repentino, tiradas enteras de ejemplares de diarios y revistas. Más, no obstante, la madurez, el prestigio y la doctrina precisa le llegan a la novela primero de la pluma estetizante y barroca (más, no obstante, deliberadamente mojada en la mediocridad de sus temas: Los amores de la tendera con el tabernero de la esquina, palabras con las que criticaba Huysmanns toda la novelística realista) de Gustave Flaubert[viii] –Madame Bovary, que se demora cuatro años intensivos, aparece finalmente en 1857-, y, luego, con un sesgo más sociológico y cientificista, el “naturalismo” posterior a 1870 de Emilé Zola (Naná, por ejemplo, es de 1880).

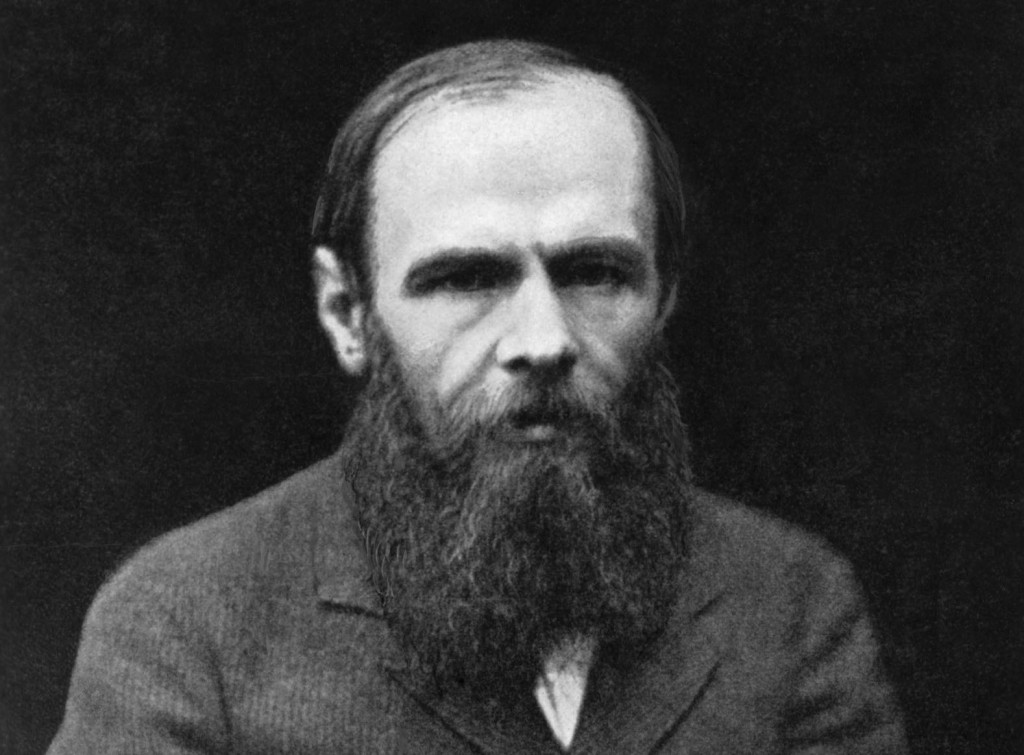

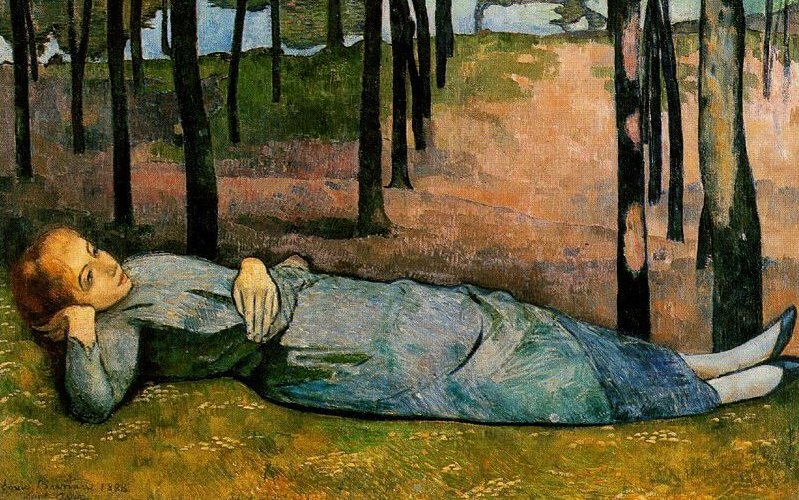

Es entonces cuando España recupera por fin el ritmo y el aliento del mainstream internacional, gracias sobre todo a Benito Pérez Galdós (las dos primeras series de Los episodios nacionales aparecen en 1879[ix]), Emilia Pardo Bazán (el controvertido ensayo de naturalismo La cuestión palpitante es de 1883, y, cuatro años después, se publican Los pazos de Ulloa), y Leopoldo Alas “Clarín” (La Regenta, de 1884) –otros, como Juan Valera, van más bien a su propio y libre aire. Y no sólo nosotros: también Eça de Queiroz en Portugal, Machado de Assis en Brasil, el “verismo” de Giusseppe Verga en Italia, y un exorbitado etcétera. Pero enseguida se hizo evidente que los discípulos del naturalismo no podrán competir con el realismo matizado a la Flaubert de Guy de Maupassant (Pedro y Juan), Ivan Turgeniev (Padres e hijos), o George Eliot (Middlemarch), y mucho menos con el enorme fenómeno que, desde Rusia, alcanza por entonces con la fuerza de un terremoto el mundo literario: en efecto, Un héroe de nuestro tiempo de 1840 (Mikhail Lermontov morirá un año después), la Memoria de la casa de los muertos, de 1861, y la prodigiosa novelística posterior de con títulos como Crimen y castigo y Los Hermanos Karamázov, las Almas muertas de Nicolai Gogol, Guerra y paz y Anna Karénina de Leon Tolstoi -auténtico Homero, este sí, de la novela-, la narrativa corta de Anton Chejov[x], entre otros muchos autores y títulos, ponen patas arriba el esquema y la sensibilidad ya tradicionales de la novela y desacreditan de un solo plumazo -¡pero qué plumazo!- al naturalismo zolesco, al modo como Friedrich Nietzsche había intentado por aquel entonces hacer (una especie de aniquilación por desbordamiento) con el romanticismo entre 1883 y 1885, cuando son redactadas las cuatro partes del gran tratado filosófico-simbólico Así habló Zaratustra.

Y Nietzsche murió justo en el año 1900 (antes de morir, completamente ido, miró hacia unas estanterías repletas de libros, y recordó vagamente: “yo he escrito cosas muy bonitas…”), al igual que Óscar Wilde (arruinado, perseguido, hundido, en un hotel parisino, registrado bajo un alias sumamente literario: Sebastian Melmoth), que es la fecha donde arrancaré la siguiente entrega, en un intento de ser menos memorístico y más reflexivo.

[i] La cita exacta es “Let the high Muse chant loves Olimpian: We are but mortals, and must sing of man”, epígrafe, en forma versificada, al capítulo XXVII de Middlemarch –un estudio de la vida en provincias, traducido por José Luís López Muñoz para Óscar Mondadori (también en Cátedra Letras Universales).

[ii] J. L. Borges, recurrente admirador del gigante norteamericano, glosa en numerosos lugares de su obra las virtudes de la poética de Leaves of grass, uno de los cuales es el prólogo a su propia traducción a la edición en Palabra menor: En cada uno de lo modelos ilustres con que el joven Whitman conocía y que llamó feudales, hay un personaje central -Aquiles, Ulises, Eneas, Rolando, El Cid, Sigfrido, Cristo- cuya estatura resulta superior a la de los otros, que están supeditados a él. Esta primacía, se dijo Whitman, corresponde a un mundo abolido o que aspiramos a abolir, el de la aristocracia. Mi epopeya no puede ser así; tiene que ser plural, tiene que declarar o presuponer la incomparable y absoluta igualdad de todos los hombres.

[iii] Naturalmente, ya existían formas de narración extensa en prosa antes del Renacimiento, pero es discutible que puedan recibir el título de “novelas” en iguales condiciones o con el mismo sentido que otorgamos a este término a partir de la modernidad. En la antigüedad, tan solo Dafnis y Cloé, de Longo, y El asno de oro, de Apuleyo, se apartan de la corriente central en prosa narrativa que se ocupa casi enteramente de alocadas peripecias y amoríos de naturaleza folletinesca, donde el anárquico modo de contar y la mezcla de elementos fantásticos y romancescos reinan incuestionados. En s. XII, la mal llamada “novela bizantina” en verso y prosa retoma esta temática y estilo griegos, mientras que las romans centroeuropeas destilan la “materia de bretaña” y Chrétien de Troyes pone en negro sobre blanco ese específico subgénero que es la roman courtuois. El término “novela” viene del italiano novella -cuento-, aunque en su origen (y seguramente en la actualidad, si lo medimos por el modus operandi vigente de su difusión) significara tan solo “novedad”. Novella era, eminentemente, El Decamerón. Una vez aparecida la imprenta, el Amadis de Gaula (1508) se convirtió en el primer best-seller de la historia, al que siguieron muchos otros de parecida índole, como el Simplex Simplicissimus (1669) de Grimmelshausen o el Pilgrim progress (1685) de Bunyan.

[iv] Un año después de Tom Jones, en 1750, se produciría en Inglaterra lo que podríamos calificar como la epifanía de la novela erótica, pornográfica o simplemente verde rabiosa como lo es la francamente explícita Fanny Hill, Memorias de una mujer galante, de John Cleland. Se da de esta manera inicio a un subgénero de la novela moderna que, entre montañas de basura, no ha dejado de dar alguna flor preciosa, como los son, en pleno siglo XX, la saga de Roberte, esta noche de Pierre Klossowski o Brasil, de John Updike, pasando por las deliciosas Memorias de Giovanni Giacomo Casanova (1725-1798) publicadas póstumamente en una primera versión abreviada en 1838 –la edición completa en doce volúmenes no se publicaría hasta 1960.

[v] En realidad, más allá o más acá de lo que indica la tradición, es El castillo de Rackrent de 1800 de María Edgeworth (1768-1849) la verdadera primera novela histórica en lengua inglesa. Por descontado, ninguna de estas listas pretende ser exhaustiva (aunque ayudan a percibir con una cierta claridad unas cuantas generalidades destacables, como lo es el de la final preponderancia de la novela inglesa en estos años, como lo prueba también el dato puramente cuantitativo de que antes de la Exposición universal de 1851, entre 1816 y 1850. aparece por término medio un centenar de novelas en Inglaterra cada año); para ello, consultar los irregulares volúmenes de historia literaria de José María Valverde y Martin de Riquer publicados en ed. Crítica.

[vi] El inmenso fresco de la Comedia humana se compone de los “Estudios morales” (Estudios de la vida privada: 27 historias, incluida Papa Goriot, donde se presenta el personaje de Eugène de Rastignac; Estudios de la vida provinciana: 12, con Eugenia Grandet; Escenas de la vida parisina, 23, incluido El primo Pons; Escenas de la vida política; Escenas de la vida militar con Les Chouans, 1829, y Escenas de la vida campestre), y “Estudios filosóficos” (20, incluida La obra de arte desconocida y La búsqueda del absoluto).

[vii] Pues la primera relación homosexual verdaderamente explícita hizo su valiente aparición en el Maurice de E. M. Forster, novela escrita en 1914 pero que no fue publicada, por razones tan evidentes como atávicas (aunque así lo quiso su autor), hasta 1971, por tanto póstumamente -en castellano, en Seix-Barral.

[viii] El autor debe estar en su obra como Dios en el universo, presente en todas partes y visible en ninguna parte –escribió Flaubert a Louise Colet el 9 de Diciembre de 1852. Mario Vargas Llosa, que ha dedicado varios tratados críticos a los grandes novelistas decimonónicos (a los que tilda de “deicidas”, por ocupar en la ficción el lugar de Dios), y especialmente a Flaubert, escribe estas líneas: Es verdad que todo lo existente le sirvió de alimento; pero no todavía lo que no existía. Se valió de todo lo que la inteligencia y la fantasía de los hombres habían descubierto o puesto en la realidad, pero no de lo que los hombres venideros desecharían, agregarían o modificarían. En este sentido, y sólo en éste Tirant lo Blanc (la novela en general), además de creación autónoma, es también testimonio fiel de su época. Sus datos históricos pueden estar equivocados, como los de Guerra y Paz, sus observaciones sobre la vida social ser exageradas y caricaturales como las de la Comedia humana: pero estas equivocaciones, exageraciones y caricaturas son también rasgos distintivos de una época y reflejan tan válidamente como un hecho histórico o un documento social las características de un mundo. Aunque referidas a una obra medieval, estas palabras resultan de aplicación a toda la novelística de la época en tanto retrato de un tiempo, como el propio escritor señala.

[ix] En el fenomenal episodio dedicado al asedio de Zaragoza por parte del ejército francés, Galdos recapitula de esta manera al final de su novela: El resultado es que España, despreciada injustamente en el Congreso de Viena -de 1815-, desacreditada con razón por sus continuas guerras civiles, sus malos gobiernos, su desorden, sus bancarrotas más o menos declaradas, sus inmortales partidos, sus extravagancias, sus toros y sus pronunciamientos, no ha visto nunca, después de 1808, puesta en duda la continuación de su nacionalidad; y aún hoy mismo, cuando parece que hemos llegado al ultimo grado de envilecimiento, con más motivos que Polonia para ser repartida, nadie se atreve a la conquista de esta casa de locos.

[x] Los sketches, slices of life (rebanadas de vida), o cross-sections of Russian Life (cortes transversales de la vida rusa) acometidos por Chéjov en sus cuentos, como los califica el crítico Charles May, inauguran una manera totalmente nueva de concebir el relato breve. Según May: Las características principales de esta nueva forma híbrida son: personaje como estado de ánimo más que como proyección simbólica o descripción realista; relato como un mínimo bosquejo lírico más que como cuento elaboradamente argumentado; ambiente como mezcla ambigua de detalles externos y proyecciones psíquicas; y una aprehensión impresionista básica de la realidad misma como una función del punto de vista perspectivista. El resultado fundamental de estas características es el enfoque modernista y posmodernista de la realidad como un constructo fictivo, y la tendencia contemporánea a hacer de los supuestos y las técnicas fictivas tanto el motivo como el tema de la novela y el relato breve. Un enfoque que da lugar a la llamada modern short story practicada por Katherine Mansfield, James Joyce, Sherwood Anderson y otros, y que fecunda la totalidad del movimiento modernista anglosajón de la época, rebrotando más tarde en el posmodernismo de John Barth, D. Barthelme, Robert Coover o del mencionado Carver (estilo denominado “minimalista”).