Me alegro de comprobar que has escogido el camino del verdadero hombre…

Pájaro-guía, Bailando con lobos

Aunque sin duda Wittgenstein forma parte de una selecta lista (apenas doce o trece magníficos, no muchos más…) de los grandes pensadores de la historia europea, él personalmente no sabía casi nada de Filosofía. Ni siquiera provenía de eso, él había nacido en una familia vienesa riquísima, como se sabe, en la que se estimulaban las artes, y lo que había estudiado fue Ingeniería Aeronáutica. Tres de sus cuatro hermanos varones se habían suicidado por no ser capaces de destacar en rama alguna del genio cultural humano, y parece que Ludwig, el menor, pensó que mejor resultado daría dedicarse a algo práctico. De modo que, aunque parezca increíble, lo menos a lo que aspiraba a ser en la vida el Wittgenstein benjamín era intelectual. Se han hecho algunas películas dementes al respecto de la idea de que Wittgenstein era una especie de cerebrito paranormal y un tipo extraño desde niño, pero están todas mal informadas. Desde luego, Ludwig era un hombre extraño, que renunció todavía joven a su inmensa herencia, pero no a causa de preocupaciones relacionadas con la Lógica, sino más bien con la Religión. No quería ser un niño mimado, así que, en una reacción muy habitual entre los niños mimados, radicalizó su sentido de la independencia y del valor personal para afrontar la existencia. Además, su familia se había convertido del judaísmo al protestantismo, y Wittgenstein fue un protestante de libro, por mucho que sus funerales se realizasen conforme al rito católico. Entre Dios y su conciencia no mediaba distancia alguna, y Wittgenstein creía en un Dios muy exigente, esa clase de Dios al que le importa poco que te metas en disquisiciones acerca de su existencia o inexistencia, esa clase de Dios que te pide de ti actos…

Y Ludwig actuaba, hacía lo posible por actuar en vez de pensar, pero con tragicómicas consecuencias. Sus numerosas espantadas desde Viena a Cambridge, de Cambridge a Noruega a trabajar de profesor rural, de dónde fuera que recalase a Rusia a convertirse en obrero del Soviet… Todos estos periplos esperpénticos respondían a la necesidad de huir de su condición de intelectual célebre. Él no quería eso, quería acabar cuanto antes con las discusiones filosóficas (y eso es el Tractatus: su personal manera de zanjar la cuestión discursiva cuanto antes para abrir espacio a la verdadera vida), y hacer lo que creía que debía hacer, lo que Dios exigía de un multimillonario renegado: vivir una vida sencilla, ser un humilde siervo de Dios. El silencio místico que decreta en la última proposición del Tractatus no es tanto una conclusión teórica como una exhortación práctica. Vendría a decir algo así como, a mi modo de ver: no le des tantas vueltas a la consistencia de la Realidad, vívela; viviéndola, verás claras las soluciones a todos esos problemas de la Ética, la Estética y la Teología que la Lógica de Cambridge -que Russell, Whitehead, Moore y otros- jamás podrán aclarar por ti. Es decir, que ni siguiera en una primera etapa Wittgenstein buscó negar todo discurso posible sobre el mundo más allá de los límites del enunciado figurativo, lo que quiso insinuar es que todo lo que debes saber sobre el mundo ya lo averiguarás “sobre la marcha”, por así decirlo. Hay un cierto conocimiento de las verdades trascendentes, claro que sí, pero tiene lugar en la conducta de uno, en el ejemplo de su vida. Por esta razón todas sus salidas del tiesto tan incomprensibles para sus allegados resultaban tan tragicómicas, porque… ¿qué hacía un genio reconocido dando clases -y golpes- a unos niños bestiajos de Noruega y viviendo solo en una cabaña? ¿qué pintaba el gran Wittgenstein pidiendo empleo en una fábrica de la URSS, como un peón proletario cualquiera sin formación cualificada? Cuando esto ocurrió, recuerdo que Ray Monk cuenta que una mujer de la universidad rusa intentó colocarle en su lugar, encareciéndole en términos parecidos a estos: Vd. déjese de pretender romperse el lomo en nuestra industria, Vd. lo que debe hacer es dar clase de Filosofía en nuestro gran país. Pero pronto aquella mujer se dio cuenta de que Wittgenstein no había leído a Aristóteles, ni a Hegel, no digamos ya a Marx, que sabía menos que ella de libros, que era un autodidacta, que era una suerte de enfant terrible cándido e infeliz perseguido por su propia sombra…

En una ocasión un amigo preguntó a Wittgenstein si pensaba que había sido su condición de homosexual la que había estado en el origen de sus heterodoxias, de sus dos heterodoxias consecutivas, en realidad. Él lo negó tajantemente. Decía la verdad, en mi opinión, porque lo que él buscaba era ser un hombre auténtico, lo cual no está en absoluto reñido con la orientación sexual que le haya caído a uno en suerte. Ser un hombre significaba para él algo parecido a lo que fueron los personajes posteriores de John Wayne: seres íntegros, honestos, trabajadores, valientes, solitarios y dispuestos a defender el Bien en el mundo a cualquier precio. De hecho, al parecer en una fase avanzada de su vida Wittgenstein sólo leía, además de áridos tratados de matemáticas u óptica (lo de “áridos” lo pongo yo, injustamente), novelas policiacas y del Oeste, además de ver películas de ambos géneros. Los detectives y los vaqueros tienen algo sin duda admirable, que se cifra en que van por la vida ligeros de equipaje, cargados de valores positivos y sabiendo muy bien lo que corresponde hacer en cada momento. Ese hacer “lo que hay que hacer”, y no solamente lo que a uno le va aconteciendo hacer sometido a las variables circunstancias de la vida, es lo que motivaba religiosamente a Wittgenstein, un hombre siempre en la frontera de sí mismo. El silencio místico del Tractatus es la constatación de que el verdadero hombre no es quien perora acerca de la naturaleza de la virtud o de la belleza, sino que las ejerce o trata de ejercerlas. No es extraño, pues, que el libro póstumo titulado Investigaciones filosóficas (qué genérico, por cierto), aunque desde el punto de vista opuesto al Tractatus, venga a dar en soluciones vitales tan semejantes. Porque, en efecto, lo que se viene a concluir allí es que no existe un lenguaje especializado que corrija a la simple vida de ser tal cual es, que los problemas filosóficos son pseudo-problemas, y que su propia meditación, la explanación de los “juegos del lenguaje”, deja al mundo tal como está. De modo que Wittgenstein fue hasta el final él mismo, pese al giro de su pensamiento. Él sólo pretendía la pureza, sin filosofar demasiado acerca de ella, pues la Filosofía es el ejercicio de las mentes sobrealimentadas y ociosas, movidas por la mera curiosidad. Tal vez Wittgenstein fue un roussoniano, pero sin duda lo fue más y mejor que el propio Rousseau…

Se suele sacar a colación la anécdota que narra cómo Wittgenstein fue capaz de amenazar con un tizón al rojo vivo a Karl Popper en una tranquila discusión filosófica. Es verdad que no sabemos a ciencia cierta si aquello ocurrió o no, pero en todo caso es representativo del carácter y temperamento de Wittgenstein. Para él las cuestiones filosóficas no tenían un alcance únicamente académico, o quizá a la larga vagamente social, como para Popper, para él implicaban el destino personal de su propia vida y el sentido de la presencia del ser humano en la Tierra. No es que Wittgenstein fuese un existencialista, o un romántico, era más bien un tolstoyano. Al igual que Tolstoi en sus últimos años, echaría todos sus manuscritos a la hoguera rápidamente a cambio de un instante de paz consigo mismo, y al igual que Tolstoi, no sabía hacer otra cosa que generar más de esa escritura, más de ese pensamiento que le condenaba al infierno íntimo. Cuando su hermana le encargó la construcción de su mansión en Viena (un poco por pena, otro poco por tenerle ocupado, y, finalmente, por llenarle también los bolsillos, me parece), Ludwig fue totalmente feliz de aplicar toda su meticulosidad y todo su perfeccionismo a un objeto distinto de la Filosofía. Diseñó un edificio totalmente funcional en el que hasta los pomos de las puertas reflejasen los anhelos de su alma, un templo en el que incluso su Dios interior quisiera habitar, y que después de todo terminó por no habitar nadie. No pensó ni por un momento en los deseos aristocráticos de su hermana, pensó en la edificación en la que viviría el Individuo Práctico Universal Ideal, si se me permite decirlo con estas palabras. Todo esto tiene muy poco que ver con los estudios de Lógica matemática de Cambridge (de ahí el desconcierto constante de Bertrand Russell, que le admiraba profundamente, y cuyo pensamiento ya no volvió a ser el mismo después de las irrupciones de madrugada de ese discípulo extravagante), y tiene más que ver con la Lógica entendida como los límites reales, sentidos absolutamente, de lo que pueda haber de valioso en los libros para enseñarte a vivir.

Yo no creo que esa actitud de Wittgenstein sea la más adecuada para la práctica de la Filosofía, pero comparto su obsesión por no llevar una vida irrelevante o insulsa, en la que baste con cuatro amigos interesantes y una botella de vino para seguir tirando. Miguel de Unamuno lo enunciaba así: “la vida es un camino, no un paseo…” El camino de Ludwig Wittgenstein terminó con una famosa frase, pronunciada en el lecho de muerte, “decidles a todos que mi vida ha sido maravillosa”. En realidad había sido una vida bastante atormentada, pero hasta ese punto había que ser pulcro, elegante y respetuoso con la Obra de Dios. Sólo esperaba, me parece a mí, haber sido útil en algo respecto de la majestuosidad de esa Obra. Esa frase representa una bella coda del ir y venir pobre y nómada del hijo menor de la acaudalada familia Wittgenstein, y si acaso tuvo algo de vanidad no vayamos a reprochárselo ahora…

He leído varías veces el artículo para tratar de detectar lo que había en él de admiración o de ironía, si realmente Wittgenstein te parecía, al margen de su valor filosófico, un individuo admirable ( y por tanto un modelo a seguir de alguna manera) o solo una forma interesante o excéntrica de ser, de las muchas posibilidades humanas, necesarias de alguna manera, que contribuyen a que el mundo sea relativamente habitable y enriquecido por gente distinta.

Porque leyendo el estupendo perfil que haces de él, lo que también podría transparentarse en Wittgenstein es una personalidad más bien rígida, tremendista, obsesionada fanáticamente con una idea religiosa y poco realista del Bien o la Virtud, con una única o muy pocas formas decentes de perseguirla en este mundo. Siempre, por distintos caminos, parece que se impone el modelo judeo cristiano o de su herejía marxista, lo mejor termina siendo renunciar a los abalorios y a los propios deseos, retirarse al desierto, no dudar de la auténtica Fe, ser absolutamente coherente con la transmutación que se produce en las ideas, que operan como creencias religiosas, al interaccionar con un determinado temperamento, en este caso acompañado además de una gran inteligencia. Y ya se sabe, una gran inteligencia puede hacer una gran creación intelectual de cualquier cosa, encontrar contradicciones en todo lo humano que siempre contiene imperfecciones, crear castillos en el aire, mostrarse inquietante y oscura, incluso fascinante e influyente para muchos de sus contemporáneos (el caso de Derrida y otros franceses puede ser un ejemplo actual bastante desconcertante).

El problema de esas personalidades y esa actitud de pureza casi obsesiva y, quizá algo delirante, es que linda de forma muy cercana con la intransigencia o el fanatismo, tiene tendencia a proyectarse sobre los demás y exigirles el mismo camino. Puede estar muy bien y ser necesaria en algunas circunstancias, en algunos aspectos concretos, si se modula de alguna manera, si deja respirar, si no se propone como un proyecto político totalitario o como la única conducta posible para ser un ser humano “de verdad”, la única que procura una existencia significativa, claramente superior a “llevar una vida irrelevante o insulsa, en la que bastan cuatro amigos interesantes y una botella de vino para seguir tirando.”

Un dualismo un poco excesivo que me recuerda a esos planteamientos de los ejercicios espirituales a los que me llevaban cuando era muy joven, donde me advertían de los peligros del mundo, el demonio y la carne y me pintaban todo en blanco y negro. Reconozco que tuvieron la virtud de ponerme en guardia para siempre contra los sistemas de creencias que operan de forma cerrada, con dioses implacables que exigen fieles austeros y atormentados, puritanos con los pies siempre un poco levantados del suelo y también un poco tremebundos como también me parece que le ocurría a Unamuno. Un poco monjes y soldados, ya se sabe, lo que tanto gustaba en aquellos tiempos y que no termina de perder su prestigio en los actuales entre militantes fundamentalistas, puros y duros, de todo tipo de ideologías.

Creo que, probablemente, hay otros muchos estados intermedios de vivir la vida sin banalidad, con sentido e incluso con una alta exigencia intelectual o moral respecto a lo que cada uno va descubriendo y decide perseguir, según sus posibilidades. Hay muchas estéticas posibles, siempre con altibajos, con dimensiones humanas, y en mi opinión bastante mas apetecibles que ese modelo, siempre un poco místico, de anacoretas iluminados que renuncian a todo y lo dan todo por una causa a la que dicen ser siempre coherentes (cosa que, como en Rousseau, suele ser bastante incierta la mayoría de las veces).

Quizá Wittgenstein se vio influido por los memes tan radicales que se agitaron en su tiempo y que estuvieron a punto de terminar con la cultura a la que pertenecía, en aquella Viena que tan bien retrata Stephen Zweig en “El mundo de ayer”. Una sociedad probablemente bastante imperfecta pero tambien deslumbrante en muchos aspectos. Y el tiempo demostró que podían construirse cosas mucho peores a pesar de toda la palabrería que prometía paraísos. Lo que quizá estaba en el fondo filosófico de aquella discusión con Popper que procedía del mismo mundo que él, pero que pensaba de muy distinta manera sobre los problemas filosóficos y la implicacion que éstos tenían en el mundo real, en como se organizaban las sociedades y podían vivir los individuos.

Aquí Vargas Llosa comenta un libro sobre aquel legendario encuentro …

https://elpais.com/diario/2003/11/30/opinion/1070146807_850215.html

Yo, la verdad, es que prefiero la estética vital de Bertrand Russell por ejemplo…

Naturalmente, tienes razón, y escribes el perfecto corolario de mi texto. Yo sólo transcribía mi impresión de las biografías que he leído de Wittgenstein -y en esto creo que he sido algo original-, pero con admiración más que con ironía, aunque ironía también había. Sin embargo, ese ideal del hombre encapsulado en sí mismo ha sido el modelo moral predominante en Occidente, nos guste o no. Por eso cabe ensalzarlo en sus formas puras, por ejemplo esta del rico que no quiso llevar vida de rico. Si ahora, en el s. XXI, empezamos a pensar de otra forma (a pensar que el Yo no es un castillo cerrado, que somos las relaciones que establecemos), habrá que decirlo y pensarlo a fondo. En este sentido, Wittgenstein es el último ejemplar de otro mundo -del mundo de ayer-, pero alguien que a la vez fue el primero de algo nuevo, pues de esto trata al fin y al cabo el laberinto de “Investigaciones filosóficas”: es inconcebible la idea de un lenguaje privado, todo uso del lenguaje nos involucra en relaciones sociales que nos constituyen íntimamente… Russell hizo otras cosas, más sociales efectivamente, de más relumbrón político, pero no vislumbró nada de esto.

Grande Wittgenstein, que podría haber sido un fanático y en vez de eso, ahondando en sí mismo y por pura radicalidad existencial, tocó sus propias antípodas y fue bisagra, puente…

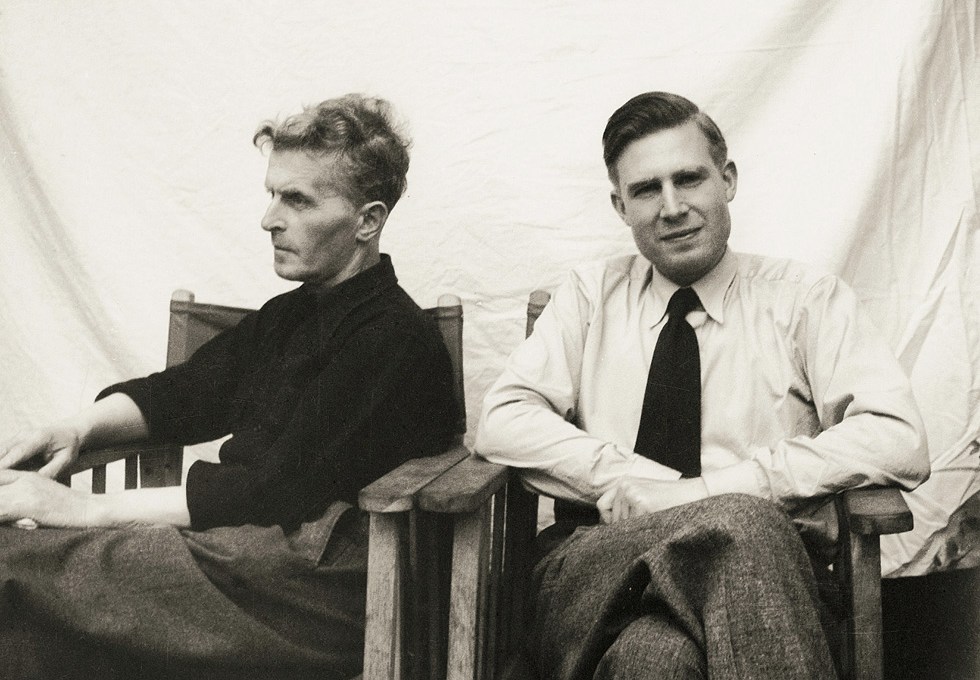

(Conste que no pretendía desmerecer a Russell. En lo personal fue un titán, como ya se encargó él de informarnos en su tres volúmenes de biografía. Su trayectoria impresiona. Pero mi opinión es que después de conocer a Wittgenstein y tenerle por un genio renunció a la filosofía seria y se dedicó a la divulgación, el periodismo y la alta política. Los Principia Mathemática, en los que empleó diez años de su vida, resultaron un fracaso, fecundo, pero fracaso, y no estuvo por repetir la hazaña. El Círculo de Viena invocó el Tractatus, no los Principia, por ejemplo. Desde luego, no hay tipos intelectuales más contrapuestos que Bertrand y Ludwig, sin embargo, durante mucho tiempo fueron amigos…)

Quizá tiene interés para los lectores leer un fragmento de lo que dice Steiner sobre las aportaciones del judaísmo a nuestra cultura y pensar en cómo nos ha influido y nos influye aún cuando se pretenda alejarse de ellas porque ha sido el gran “orden imaginario” de nuestra civilización.

“Los dictados morales surgidos del monoteísmo del Sinaí y profético son sumamente rígidos. La prohibición de matar, de cometer adulterio, de codiciar, de fabricar imágenes, por inocentes que sean, de comerciar con los dioses domésticos, con los espíritus tutelares, con los santos, es, en sí misma, indicio de una exigencia aún mayor. Implica la transformación del hombre corriente. Debemos disciplinar el alma y la carne, hasta tornarlas perfectas. Debemos crecer más allá de nuestra propia sombra. Un mandato fundamental de realización de las propias ambiciones, de superación personal, subyace al Decálogo y a la plétora de prescripciones pragmático-rituales que de él se derivan. Ni un ápice de nuestra complacencia natural, de nuestra libido, de nuestra falta de atención, de nuestra mediocridad y sensualidad escapa a los dictados morales y legales. Tomado à la lettre, el «conviértete en lo que eres» de Nietzsche es la antítesis del mandamiento del Sinaí. «Deja de ser lo que eres, aquello en lo que la biología y las circunstancias te han convertido. Conviértete, aun a costa de un terrible precio de abnegación, en lo que podrías ser». Esto es lo que ordena el Dios de Moisés, de Amós, de Jeremías. Éste es el primero de los tres momentos de imposición trascendente que el judaísmo le impone al hombre.

El segundo llega con el sermón de la montaña. El mensaje es, principalmente, un compendio de órdenes minuciosamente estudiadas de la Torá, de los Salmos y de los Profetas. Pero el rabino-prodigio y salvador de la fe de Galilea llega más lejos. Exige a los hombres y a las mujeres un altruismo, un dominio de sí mismos «antinatural», contrario a los instintos, ante todo aquel que nos injurie u ofenda. El único precedente de este ideal puede leerse entre líneas en algunas sentencias, difíciles de interpretar, atribuidas a Sócrates. Debemos, además, compartir o regalar nuestras posesiones terrenales, convertirnos en mendigos, si es necesario, en beneficio de los desposeídos. La propiedad, por no hablar de las recompensas mundanas, es una injusticia (o, como diría Proudhon, un «robo»). Éstos son importantes saltos cuantitativos que surgen del “judaísmo de Moisés, pero que también lo superan. La petición de Jesús de que ofrezcamos la otra mejilla, de que perdonemos a nuestros enemigos y perseguidores —no, de que aprendamos a amarlos—, es casi inconcebiblemente contraria a la esencia humana. Con estos requerimientos, Jesús se convierte en Cristo y enmienda los instintos elementales, especialmente los de venganza, en su propia condición judía. La infinita misericordia de Dios, su capacidad de perdón, se exponen en la Torá y en las profecías, pero también se muestra Su inclinación por una equidad inflexible en la retribución. El impulso profundamente natural de vengar la injusticia, la opresión y la burla tienen un lugar en la casa de Israel. El rechazo a olvidar la injuria o la humillación puede apaciguar el corazón. El mandamiento de amor total de Cristo, de entrega al agresor, es, en sentido estricto, una monstruosidad. La víctima debe amar a su verdugo. Una proposición monstruosa. Pero una luz surgida de lo insondable. ¿Cómo pueden cumplir semejante precepto los hombres y las mujeres mortales?”

“La tercera llamada a la puerta es la del socialismo utópico, principalmente en su vertiente marxista. Junto con el cristianismo, el marxismo es otra de las herejías primordiales del judaísmo. La aportación teórica, práctica y per“personal de los judíos al socialismo radical y al comunismo pre-estalinista es claramente desproporcionada (véanse cuántos de ellos figuraban entre los primeros mencheviques y bolcheviques o entre los miembros de la izquierda utópica y de los movimientos revolucionarios en toda Europa central). El marxismo seculariza, convierte «a este mundo» en una tierra donde prevalece la lógica mesiánica de la justicia social, la del Edén abundante para todos, la de la paz. En sus famosas notas manuscritas de 1840, Marx, tan rabínico en su alboroto y en sus promesas, predica un orden en el que la moneda de cambio deje de ser la del lucro y las posesiones: «el amor se cambiará por amor, la confianza, por confianza». Es, literalmente, la visión de Adán y de los Profetas; es la visión del Galileo. La gran furia desatada en contra de la desigualdad social, en contra de la estéril crueldad de la riqueza, en contra de la hambruna y la misère innecesarias que aguijonea a Karl Marx, es precisamente la de Amós. Es la del desierto en su marcha vengadora contra la ciudad, contra la continuidad de Babilonia. (Había, en la sangrienta locura de los jemeres rojos camboyanos,“más de un elemento en común con esta visión apocalíptica).”

“El hombre asumirá como propia la meta de dominar sus emociones y elevar sus instintos a las alturas de la conciencia, de tornarlos transparentes, de extender los hilos de su voluntad hasta los resquicios más ocultos, accediendo de este modo a un nuevo plano […]

El hombre será inconmensurablemente más fuerte, más sabio y más sutil; su cuerpo se tornará más armónico, sus movimientos, más rítmicos, su voz, más melodiosa. Los modos de vida serán intensos y dinámicos. El ser humano medio alcanzará la categoría de un Aristóteles, un Goethe, un Marx. Y sobre este risco se alzarán nuevas cimas.

Autor: un tal Liev Davidovich Bronstein (conocido también como Trotski). Un texto escrito en el fragor de batallas tan encarnizadas como la de Josué. Absurdo, ¿verdad? Pero un absurdo por el que vivir y morir.”

No tiene del todo razón Steiner al atribuirnos tan hondas raíces judías. Somos más griegos que judeo-cristianos, o judeo-cristianos en tanto que cribados por la filosofía griega. Vale para Wittgenstein, tal vez, y para Freud, quizá para Marx, que era todos judíos, pero no vale para los demás. “Llega a ser lo que eres”, de Nietzsche, por otra parte, es más griego puro, antes de la contaminación cristiana. Es Píndaro y Aristóteles. Steiner era también judío, si no me equivoco, por eso sobreestima esa aportación. Pero lo judío más característico, en mi opinión, está en algo que eso tres grandes judíos compartieron: vivas en la época o lugar del mundo que te haya tocado, la entraña de la esencia humana es la misma. Bueno, yo no puedo compartirlo, será porque no soy judío…. Y, en cualquier caso, es claro que no se puede dejar de leer a ninguno de ellos en base a un criterio étnico o religioso.

Quizir que la única coincidencia que parece existir entre los autores mencionados en su condición de judíos (más nominal que otra cosa) es la de negar el historicismo. No en vano, Popper, de ascendencia judía, escribió “Miseria del historicismo”. La idea es negar no que la historia sea la sucesión de acontecimientos que nos han llevado hasta aquí, sino que en ella se haya producido un cambio de conceptos y valores que sea relevante, que afecte a lo que entendemos por esencia humana. Historicistas como Ortega y Gasset hablan de las perspectivas -metáfora que toma de Nietzsche, que a su vez la toma de Leibniz- de la esencia humana, de manera que no hay dos iguales, y el hombre es el ser cambiante, el camaleón que decía Pico de la Mirandola. Marx, Freud, el primer Wittgenstein, Popper… entienden que las perspectivas son superficiales, y que una condición humana idéntica subyace bajo ellas. Por eso Freud puede estudiar las culturas primitivas en Totem y tabú con las mismas características que atribuye al paciente contemporáneo, o Marx postular que al término del capitalismo aflorará la esencia humana ya fija para siempre. Bueno, es una opinión, que en lo que tenga de procedencia judía puede tener que ver con que todas las épocas y todos los hombres están a la misma distancia del absoluto divino, o sea, infinita (Levinás, también judío), y por tanto igual nos dan las diferencias relativas…

El método genealógico, sin embargo, comporta la visión opuesta: el hombre se define por su diferencia interna, no hay el Hombre sino las plurales máscaras del Hombre. El Segundo Wittgenstein abona más bien esta postura al hablar de la multiplicidad y variabilidad de los spielsprache. En fin, un viejo debate, pero de una importancia excepcional…

Me voy a los libros que tengo por aquí y no creo que Popper quisiera decir eso exactamente con su crítica al historicismo, mas bien lo que pretendía era combatir una profecía falaz que partiendo de Platón, parecía conducir a la inevitabilidad de los totalitarismos que asolaban el mundo en su tiempo (y quizá todavía del nuestro). Pienso que quizá sus planteamientos sobre la importancia de la filosofía en la sociedad eran muy distintos a Wittgenstein y que eso fue algo fundamental en las diferencias que tuvieron.

“Con demasiada frecuencia se escucha la afirmación de que esta o aquella forma de totalitarismo es inevitable. Infinidad de personas que a juzgar por su inteligencia y preparación debemos considerar responsables de lo que dicen, declaran que, en este sentido, no hay ninguna escapatoria. Así, nos preguntan si somos realmente tan ingenuos como para creer que la democracia puede ser permanente, o para no ver que sólo es una de las tantas formas de gobierno que llegan y se van en el transcurso de la historia. Se arguye, además, que la democracia, a fin de combatir el totalitarismo, se ve forzada a copiar sus métodos, tornándose ella misma totalitaria. O bien se afirma que nuestro sistema industrial no puede continuar funcionando sin adoptar los métodos de la planificación colectivista y entonces, de la inevitabilidad de un sistema económico colectivista se deduce la inevitabilidad de la adopción de formas totalitarias de vida social.

El cuidadoso examen de esa cuestión me ha conducido al convencimiento de que estas profecías históricas de largo alcance se hallan completamente fuera del radio del método científico. El futuro depende de nosotros mismos y nosotros no dependemos de ninguna necesidad histórica”

La sociedad abierta y sus enemigos

Karl R. Popper

“El argumento se puede resumir en cinco proposiciones, como sigue:

El curso de la historia humana está fuertemente influido por el crecimiento de los conocimientos humanos. (La verdad de esta premisa tiene que ser admitida aun por los que ven nuestras ideas incluidas nuestras ideas científicas, como el subproducto de un desarrollo material de cualquier clase que sea.)

No podemos predecir, por métodos racionales o científicos, el crecimiento futuro de nuestros conocimientos científicos. (Esta aserción puede ser probada lógicamente por consideraciones esbozadas más abajo.)

No podemos, por tanto, predecir el curso futuro de la historia humana.

Esto significa que hemos de rechazar la posibilidad de una historia teórica, es decir, de una ciencia histórica y social de la misma naturaleza que la física teórica. No puede haber una teoría científica del desarrollo histórico que sirva de base para la predicción histórica.

La meta fundamental de los métodos historicistas (véanse las secciones 11 a 16 de este libro) está, por lo tanto, mal concebida; y el historicismo cae por su base.

El argumento no refuta, claro está, la posibilidad de toda clase de predicción social; por el contrario, es perfectamente compatible con la posibilidad de poner a prueba teorías sociológicas —por ejemplo teorías económicas— por medio de una predicción de que ciertos sucesos tendrán lugar bajo ciertas condiciones. Sólo refuta la posibilidad de predecir sucesos históricos en tanto puedan ser influidos por el crecimiento de nuestros conocimientos.”

La miseria del historicismo

Karl R. Popper

Claro que no lo dice; es una interpretación mía. Él sencilamente se pone en contra de la filosofía de la historia, o sea, de Hegel y Marx y del positivismo, que en esta revista denominé Geistphilosophie…