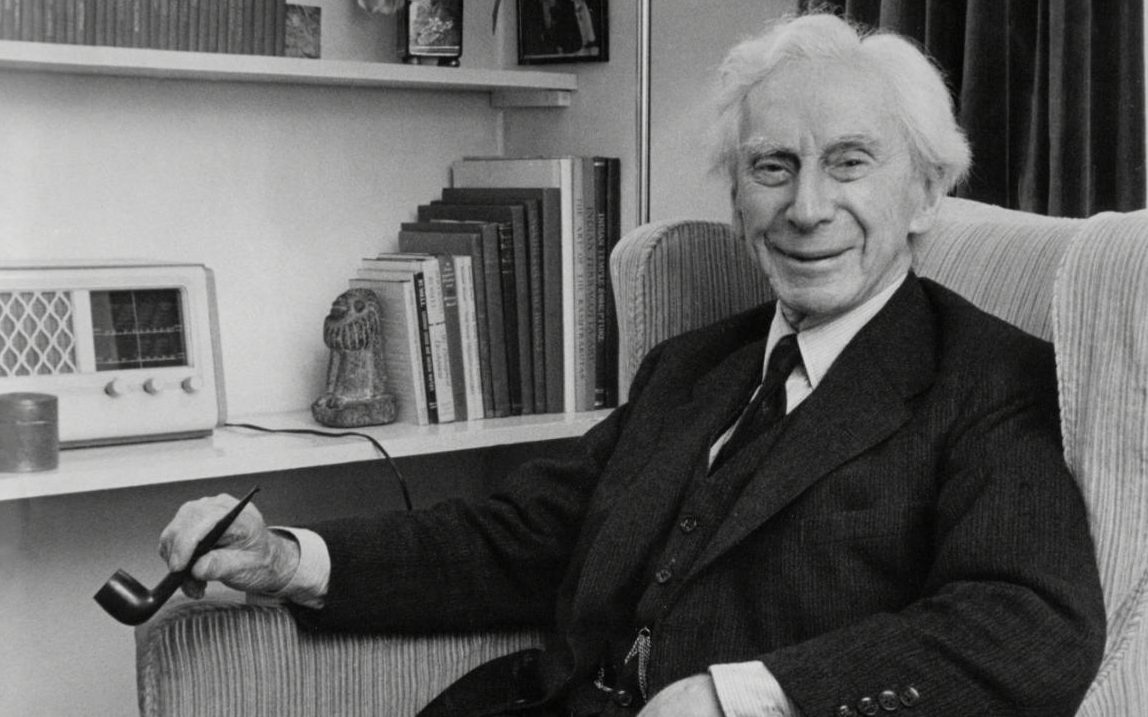

“Narciso y Goldmundo”, a los cincuenta años de la muerte de Russell

Yo cuando sea mayor quiero ser Bertrand Russell. De acuerdo, no es cierto, pero debería haberlo querido, todos los aficionados a la filosofía -valga la redundancia- deberían ser como Russell, y si así fuese yo recomendaría vivamente a mis alumnos más disparatados y lectores matricularse en Filosofía, al contrario de lo que hago ahora. Porque Russell, “Bertie” como le llamaban sus amigos (y tenía muchos amigos, y muy distinguidos e interesantes), tuvo, sin duda, una vida muy larga y muy feliz, con todos los dones que le pueden estar reservados a un hombre, conforme a su propia definición: El hombre feliz es el que vive objetivamente, el que es libre en sus afectos y tiene amplios intereses, el que se asegura la felicidad por medio de estos intereses y afectos que, a su vez, le convierten a él en objeto de interés y el afecto de otros muchos.

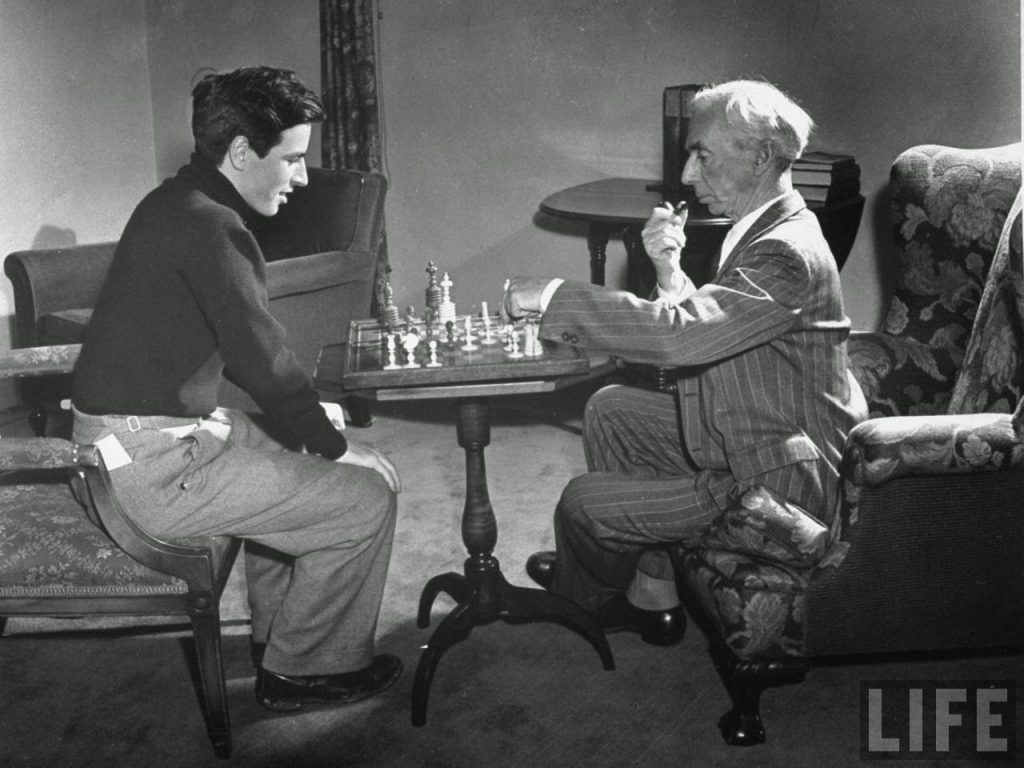

Sin embargo, la mayoría de los filósofos que yo conozco y entre los que me cuento (aficionados, ya digo, pero es que “aficionados a la sabiduría” es ya teniente general, no hay grado superior ni deseamos que lo haya, de acuerdo con las enseñanzas de Chesterton, que recelaba de los profesionales…) somos Wittgenstein, el hombre que pasó su juventud en Cambridge aterrorizando y embelesando a partes iguales la incipiente madurez de Russell. Compare y escoja el lector, si es que esto se puede convertir en juego, al estilo de Joaquín Sabina con parche en el ojo y cara de malo: ¿qué es mejor, a ver, ser Wittgenstein, pasarlo fatal, tener arrebatos románticos, estar en permanente lucha consigo mismo, sufrir como un perro apaleado cuyo duro amo es él mismo, pero tener como resultado descubrir un continente, poner una pica en Flandes e inaugurar un punto de vista nuevo en el pensamiento occidental, o ser su amigo y mentor Russell, que aprendió de él a no ser él, a tener templanza, a gozar de la vida intelectual y de la otra, que estuvo en mil sitios y se enredó en mil batallas, que tuvo unas cuantas/muchas amantes y que trató de servir en general a la humanidad? Como es imposible escoger de buenas a primeras, baste decir que la gente, cuando imagina un filósofo o lo ve en televisión, cree que es un Wittgenstein, cuando en realidad suele ser un Russell -Wittgenstein nunca saldría en televisión, pero estudiaría con todo detenimiento el funcionamiento las cámaras, y Russell seguiría sus explicaciones fumando una pipa- salvando las distancias entre nuestras mentes parlantes y escribientes actuales y esos dos pedazos de colosos…

Ludwig era un multimillonario austriaco y gay que ingresó en Cambridge como un huracán destructor. Sólo Bertie podía sosegarlo, hacerlo un tanto benigno, quedando a la vez fascinado por él. No sé -y creo que nadie lo sabe-, hasta qué punto hubo una atracción homoerótica entre los dos, pero el caso es que Ludwig irrumpía sin permiso ni cita previa a cualquier hora en el despacho o dormitorio de Bertie para actuarle en riguroso directo su última y desgarradora duda en cuestiones de lógica. Bertie salía tan impresionado de estas performances que no podía más que sufrir cierta crisis de identidad, y preguntarse si, pese su monumental trabajo en Principia Mathemática (diez años de elaboración, varios volúmenes incluyendo trescientas y pico páginas dedicadas a demostrar lógicamente que 1 + 1 son 2), el verdadero filósofo no era ese austriaco loco y apasionante. Apasionante pero insolente y faltón, como cuando Bertie formó parte del tribunal que debía evaluar el Tractatus -que ya el título estaba programado para joder, para hacer sentir tonto al lector- que ya él mismo había prologado al inglés, y Ludwig se despidió exclamando aquello de “total, no lo vais a entender nunca”…

O cuando desafió al conformista de Karl Popper con un tizón encendido de la chimenea más cercana por sus superficiales palabras, una deshonra para la filosofía realmente profunda. O, cuando escribió, el muy ingrato, el muy cabrón, por supuesto abonado a la calamariense y cínica Honestidad Brutal: Los libros de Russell deberían marcarse con dos colores: en rojo, los que tratan de matemáticas y de lógica – y todo estudiante de Filosofía debería leerlos; en azul, los que tratan sobre Ética y Política – y a nadie debería permitírsele leerlos. No obstante, yo pienso que el más listo de los dos fue Bertie, tras esa desconcertante experiencia centroeuropea. Mientras Ludwig hacía el raruno, escondiéndose en absoluta soledad en los parajes más remotos que se le ocurrían para excogitar arduos pensamientos que cambiarían la filosofía, Bertie decidió que las tribulaciones del genio no eran para él, y que molaba mucho más ser el dandi de la intelectualidad, el tábano de Atenas, como dijera Sócrates, el aguijón de la corte, como sentenciara Voltaire. Y en ese momento empezó lo interesante de la vida de Russell, en mi opinión, la “época azul” según Wittgenstein, sin paralelismo alguno con la obra de Picasso. Es azul, en realidad, no por la tinta con que la tacha Ludwig, sino porque la cabeza de Bertie se dio permiso a sí misma para olvidarse de los tormentos de la lógica y mirar al mar, al cielo y a los ojos traviesos de esa chica tan mona que pasaba frente al café, a la luz de la tarde: linger on… your pale blue eyes

Así, Russell se convirtió en un seductor, de mujeres pero también de un persnaje público cada vez más amplio, ganando el premio Nobel de Literatura casi al tiempo que Faulkner y fundando las variadas sociedades Russell en defensa de las más nobles causas, mientras que Wittgenstein, como siempre, se sentía culpable por sus escasos escarceos amorosos y luchaba en solitario en sus inquisiciones sobre el lenguaje, los colores o la matemática, hasta que daba con algo, y entonces era oro puro. Dos hombres, dos modelos, opuestos pero complementarios, de los cuales quien prefiere a uno echa de menos al otro, de la Filosofía del s. XX, Narciso y Goldmundo en los términos simplones y sensibleros de nuestro querido y adolescente eterno Hermann Hesse, pero que seguramente hubiesen coincidido en esta reflexión casi de ultratumba y tan británica de gran filósofo y vividor Bertie: Cuando llegue la hora de mi muerte, no sentiré haber vivido en vano. Habré visto los crepúsculos rojos de la tarde, el rocío de la mañana y la nieve brillando bajo los rayos del sol universal; habré olido la lluvia después de la sequía y habré oído el Atlántico tormentoso batir contra las costas graníticas de Cornualles. (Esta declaración, no lo podría negar, tan wittgensteiniana…)

Bertrand Russell: 50 años de la muerte de un filósofo indispensable

Quizá conocí a Russell, durante muchos años, como a la gente que conocemos “de vista”: por su nombre leido en algún sitio, por su pipa, por sus fotos de las manifestaciones en las que protestaba contra las armas nucleares. Sin embargo verdaderamente lo descubrí a a través de Albert Ellis, el psicólogo que lo utilizó para salir del fatalismo telúrico e implacable del psicoanálisis que también juzgaba muy poco eficaz en la clínica. Él ya había cogido impulso con aquella frase de Epícteto: “Lo que en verdad nos espanta y nos desalienta no son los acontecimientos exteriores por sí mismos, sino la manera en que pensamos acerca de ellos.” Lo que suponía que existía un margen racional, consciente y voluntario para modular las emociones perturbadoras si se cambiaban las congniciones excesivamente tremendistas o claramente irracionales relacionadas con los que nos ocurría en la vida. En definitiva si se aplicaba una manera de pensar cientifica y racional a los aconteceres vitales.

Fue desde ahí donde salté a “La conquista de la felicidad” un libro que escribió para salir de una crisis personal en 1930 y, que pasados casi 90 años, sigue siendo el mejor libro de autoayuda que pueda leerse. En él analiza los motivos que, en ese tiempo, creía que amenazaban la felicidad humana (la competencia, el aburrimiento, y la excitación, la fatiga, la envidia, el sentimiento de pecado, el miedo a la opinión pública …) y también los que, por el contrario la propiciaban: el entusiasmo, el cariño, la familia, el trabajo, los intereses no personales …). Y lo hacía narrando su propia experiencia, relatando como consiguió escaparse de una educación muy puritana y de los miedos que le provocó a través de las Matemáticas que fue una forma de salir de si mismo y comenzar a cultivar el jardin exterior, en vez de seguir chapoteando en sus demonios interiores. También la importancia de encontrar un ambiente adecuado para vivir, el Trinity College de Cambridge, en su caso, donde existan mujeres y hombres de similares valores con las que se pueda hablar y amar, cuestión especialmente relacionada para él. Que puedan hacer florecer las cualidades y los gustos que cada uno lleva dentro.

Había nacido en una familia patricia de la Inglaterra victoriana. Su abuelo John Russell, liberal aristocrático, fue dos veces primer ministro de la reina Victoria, pero su padres murieron cuando él tenía seis años y se crió, sobre todo, con su abuela que era muy puritana a pesar de ser liberal en política. Gente rica pero muy dura y determinada como puede observarse en este fragmento de la carta que le mandó su padre a su abuela antes de morir que incluye en su “Autobiografía” un libro realmente fascinante: “Mi querida mamá (…) Quiero decirte que espero la muerte con tanta calma y serenidad como “aquel que se envuelve en las ropas de su lecho y se dispone a solar placenteramente”. Por mi mismo no experimento la menor ansiedad, ni siquiera encogimiento, Pero me traspasa el dolor al pensar en unos pocos a quienes dejaría, especialmente al pensar en tí”

A pesar de las objeciones de su familia decidió dedicarse a las matemáticas y a la filosofía, aunque también terminó involucrándose en política en 1914, cuando se opuso a una guerra que consideraba absurda y terminó en la cárcel siendo denostado por toda su clase social. Cuando salió de ella observó con simpatía la revolución bolchevique, pero fiel a su caracter empirista fue a Rusia en 1920, charló largamente con Lenin y otros dirigentes revolucionarios, observó los cambios la vida real y se convenció de que aquello era una tiranía abyecta incompatible con cualquier persona que se considerara mínimante liberal. Además tuvo el coraje de decirlo en ese momento, lo que le costó perder a los pocos amigos que tenía y que le llamaran “lacayo de la burguesía”. Así que se fue un año a China para coger distancia y para en 1921 casarse y tener hijos, lo que le hizo plantearse en serio la educación y montar un colegio a su gusto que fracasó por sus escasas cualidades en gestión financiera. Quedan sin embargo en pie algunas de sus ideas que siguen siendo actuales:

“No creo en una libertad completa para la infancia. Considero que los niños necesitan una rutina fija, aunque haya de llegar el día en el que se desembaracen de ella. Creo también que, si una persona ha de ser ser capaz de amoldarse a la sociedad cuando llegue a ser adulto, debe aprender, mientras es todavía joven, que no es el centro del universo y que sus deseos no son, con frecuencia, el factor más importante de una situación. Pienso también que el alentar la originalidad, sin que exista una preparación técnica, que se practica en muchas escuelas progresistas, constituye un error. Hay algunas cosas, en la educación progresista, que me gustan mucho; especialmente, la libertad de expresión y la libertad de investigar los hechos de la vida, y la ausencia de un tipo necio de moralidad que se escandaliza más por la expresión de un juramento que por una acción cruel. Pero creo que los que se han rebelado contra una disciplina poco sabia, han ido muchas veces demasiado lejos, olvidándose de que es necesaria alguna disciplina. Esto es verdad, muy especialmente, cuando se trata de la adquisición de conocimientos.”

Russell aunó en su persona muchas cosas. Quizá la seguridad de su propio origen, aunque su vida no fue en absoluto fácil; una altura intelectual que le permitió dedicarse a las altas matemáticas y a la filosofía en uno de los sitios del mundo donde mejor podía desarrollarlos; una gran capacidad para luchar por disfrutar la vida en sus aspectos mas artísticos y sensuales. Conocía la filosofía de G. E. Moore por su pertenencia a “Los apóstoles” y estuvo cercano a grupo de Bloomsbury aunque su actitud fue mucho más comprometida con el tiempo que le tocó vivir. No solo buscaba un alto conocimiento sino que intentaba que ese conocimiento racional pudiera aplicarse a que las personas y las naciones se organizaran y vivieran mejor. Está, en ese sentido, lejos de la filosofía europea y más cercano a la anglosajona a través de un empirismo que también reivindica el valor de la ciencia.

Vivió muchos años y defendió muchas causas que aún hoy nos resultan defendibles. Y es un mano amiga que nos conecta con la mejor tradición de occidente, la que tanto necesitamos precisamente ahora, la que podemos seguir leyendo en su libros.

“A quienes sean demasiado jóvenes para recordar cómo era el mundo antes de 1914, les será difícil imaginar el contraste que un hombre de mi edad encuentra entre las memorias de su niñez y el mundo de hoy. Intento acostumbrarme, y no siempre lo consigo, a un mundo de imperios que se desmoronan, de comunismo, de bombas atómicas, de autodeterminación asiática y de decadencia aristocrática. En este extraño mundo inseguro, en el que nadie sabe si estará vivo mañana y en el que se desvanecen, como niebla mañanera, los antiguos Estados, a los que de jóvenes se acostumbraron a la solidez de antaño no les es fácil convencerse de que su vida actual es una realidad, y no una pesadilla pasajera. De las instituciones y modos de vida que, cuando yo era un niño, parecían tan indestructibles como el granito, queda muy poco.

Me desarrollé en una atmósfera impregnada por la tradición. Mis padres murieron siendo yo muy niño, y fui educado por mis abuelos. “Mi abuelo había nacido en los primeros días de la Revolución francesa y era diputado del Parlamento cuando Napoleón era todavía emperador. Como liberal de Fox, consideraba que la hostilidad inglesa hacia la Revolución francesa era excesiva, y fue a visitar al emperador desterrado a la isla de Elba. Fue él, en 1832, el que introdujo el Acta de Reforma, que puso a Inglaterra en el camino de la democracia. Fue Primer Ministro durante la guerra de Méjico y durante las revoluciones de 1848. Como toda la familia Russell, heredó el sello peculiar de liberalismo aristocrático que había caracterizado a la revolución de 1688, en la que un antepasado suyo desempeñó un papel importante. Se me enseñó una especie de republicanismo teórico, según el cual se debía tolerar a un monarca mientras reconociese que era un empleado del pueblo y que estaba sujeto a destitución si no resultaba satisfactorio. Mi abuelo, que no gastaba cumplidos, solía explicar este punto de vista a la reina Victoria, y ella no simpatizaba mucho con él. A pesar de ello, le dio la casa de Richmond Park, donde pasé toda mi juventud.”

BERTRAND RUSSELL “Retratos de memoria y otros ensayos“, 1956 seguir leyendo …