Le recordaba cómo, antes de que se hiciera demasiado mayor para semejantes niñerías, disfrutaba acurrucándose bajo el gran piano y quedándose allí sentado sobre la alfombra, oliéndolo todo, pensando, sintiendo, extrayendo de todo aquello una impresión de soledad y fervor, de aislamiento y orgullosa suficiencia, una especie de oscura comodidad.

El niño perdido, Thomas Wolfe

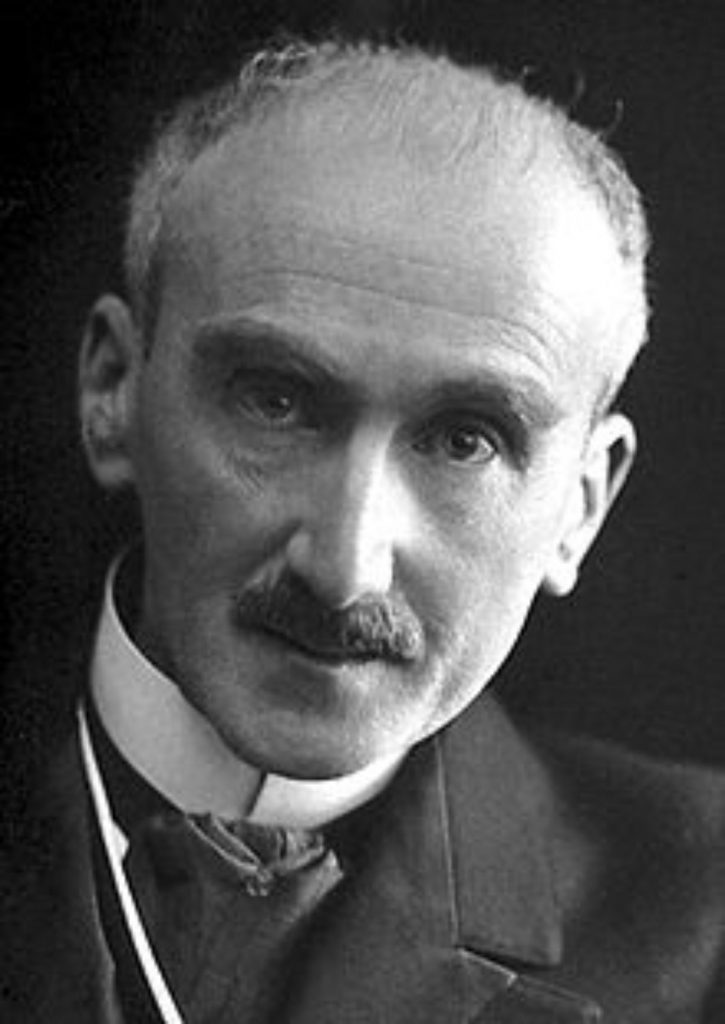

En 1927 Henri Bergson recibió el Premio Nobel de Literatura, lo cual fue algo extraño, puesto que Bergson era filósofo, un gran filósofo, y si se quiere también psicólogo, en sentido decimonónico, es decir, que se había formado en los laboratorios de la escuela mecanicista de la mente, para obtener de ellos justamente lo opuesto: el revoloteo grácil y multicolor del espíritu –y recuérdese que eso es lo que significaba originalmente psyché: “mariposa”. Bergson escribía maravillosamente, con una ligereza y un grafismo que prestaban alas a la densidad de los temas que exponía, un estilo très charmant que ya podría calar hoy entre los científicos, y digo entre los científicos de primera línea, no entre los divulgadores. Sin embargo, jamás escribió ni un trocito de ficción, al menos que sepamos. De eso se encargó un pariente suyo, pues la mujer de Bergson era prima de la madre de Marcel Proust, esa madre que acostaba a su niño tan temprano y cuyo beso de buenas noches abre las dilatadas y serpentinas consideraciones de En busca del tiempo perdido. De hecho, 1927 es también el año de la publicación póstuma del séptimo y último volumen de la magna obra, así como el de la aparición –como una nudosidad terrosa, profunda y húmeda en la raíz de la filosofía- de Ser y Tiempo de Martín Heidegger, donde precisamente se menciona también a Bergson. Proust era once años menor que Bergson, pero había acudido a su boda, y no sólo eso: digamos que fue el machaca literario de Bergson, el chico que convirtió en literatura las intuiciones ampliamente razonadas de su maestro y pariente. Cierto es que en alguna ocasión lo negó, Marcel, alegando que su bergsonismo no era puro, que él había introducido en su obra matices sobre el pensamiento del filósofo que no se correspondían exactamente con la literalidad de las palabras de Bergson. Y es verdad, pero una verdad semejante a decir que también Engels se distanció algo en sus últimos años de la ortodoxia marxiana. Proust había leído a Bergson, había charlado numerosas veces con él, hasta le menciona en el tomo de Sodoma y Gomorra… creo que esos pudores estuvieron un poco de más.

Marcel Proust nació hace 150 años, aniversario que se cumplió ayer, y está bien, es más o menos la cifra que sin querer tenemos todos más o menos en la cabeza, el salto histórico que distiende elásticamente nuestro espíritu, como diría Bergson, para llegar hasta él. No es, Proust, el memorialista más caudaloso que haya existido jamás, antes estaba el Vizconde de Chateaubriand, cuyas magníficas Memorias de ultratumba superan a Proust en número de páginas, y después el noruego Kark Ove Knausgard, que en nuestros días se ha quedado por el contrario algo más corto (yo no deduciría de esta mengua progresiva una decadencia literaria, pero tal vez sí un poder creciente de los editores). Pero sí es, sin duda, el memorialista más espectral, en el sentido de que todo lo que acaece en la vida de su protagonista tiene lugar en un ámbito distinto del real, exento de rudeza, como en un limbo bergsoniano de pura sensación, asociaciones cualitativas y dolor aterciopelado. Bergson había escrito lo siguiente en La evolución creadora –año 1913, si no recuerdo mal-:

Una inteligencia que reflexiona es una inteligencia que, además del esfuerzo prácticamente útil, tiene un exceso de fuerza que gasta. Es una conciencia que, virtualmente, ya se ha reconquistado a sí misma. Pero aún es preciso que la virtualidad se convierta en acto. Presumiblemente, sin el lenguaje la inteligencia hubiera sido empujada a los objetos materiales que estaba interesada en considerar. Hubiera vivido en un estado de sonambulismo, exteriormente a sí misma, hipnotizada en su trabajo. El lenguaje ha contribuido mucho a liberarla. La palabra, hecha para ir de unas cosas a otra, es, en efecto, esencialmente desplazable y libre. Podrá por tanto extenderse, no sólo de una cosa percibida a otra cosa percibida, sino incluso de la cosa percibida al recuerdo de esta cosa, del recuerdo preciso a una imagen más fugaz, pero no obstante representada todavía, a la representación del acto mediante el cual se la representa, es decir, la idea. Así va a abrirse a los ojos de la inteligencia, que miraba hacia fuera, todo un mundo interior, el espectáculo de sus propias operaciones

(…) Desde el día en que la inteligencia, reflexionando sobre sus propios caminos, se percibió a sí misma como creadora de ideas, como facultad de representación en general, no hay objeto del que no quiera tener idea, aunque carezca de relación directa con la acción práctica.

No hay apenas “acción práctica” en la corta vida de Proust, todo lo más tratar de meter cuchara en el caso Dreyfus y lo que es mucho más interesante a día de hoy: explorar los círculos homosexuales clandestinos de su época que también serían parcialmente retratados en su obra. Algo curioso que ha dado lugar a algunas interpretaciones es averiguar el motivo por el cual Bergson, que sobrevivió veinte años a esta especie de sobrino suyo, no dijo nunca ni media palabra acerca de En busca del tiempo perdido. Y tenemos aquí, en mi opinión, una posible causa, que hasta donde yo sé no ha sido esgrimida todavía: Bergson, aunque un hombre delicado y comprometido como pocos filósofos lo han sido, tal vez no supo o no quiso asumir la homosexualidad del joven Marcel, y más que reparos filosóficos, lo que le distanció del bergsonismo narrativo del chico fueron las alusiones a ese mundo secreto que es hoy, o por lo menos para mí, de lo mejor de su prosa. Pero esto es sólo una hipótesis, si no agradable desde luego verosímil. Lo que parece seguro es que Albertine no era una mujer, y que Proust no hubiera sido probablemente tan gran escritor de no haber tenido que velar sutilmente la mitad de lo que contaba –que es lo que de él aprendería Faulkner, esta vez al servicio de un universo literario diametralmente opuesto al de Proust. Juan Carlos Onetti, proustiano y faulkneriano a la vez, escribió en una ocasión (instalado en su cama, igual que Proust): “No busquen ser originales. El ser distinto es inevitable cuando uno no se preocupa de serlo. No intenten deslumbrar al burgués. Ya no resulta. Éste sólo se asusta cuando le amenazan el bolsillo. No escriban jamás pensando en la crítica, en los amigos o parientes, en la dulce novia o esposa. Ni siquiera en el lector hipotético. No sacrifiquen la sinceridad literaria a nada. Ni a la política ni al triunfo. Escriban siempre para ese otro, silencioso e implacable, que llevamos dentro y que no es posible engañar”.

Consejo dificilísimo hoy, en que media humanidad escribe pero sin que las editoriales tengan al frente a André Gide, pero no tan arduo de cumplir hace un siglo. Si eres Marcel Proust, eres rico (ya hablamos aquí de ello), atraviesas una enfermedad crónica y, como Nicolás Maquiavelo, puedes dar tu vida activa por ya cancelada, no escribes para el gran público y desde luego ni se te pasa por la cabeza escribir para vender. Escribes, entonces, para la posteridad, o, por decirlo con Henri Bergson, para la Duración….

Este pasaje de Thomas Pynchon, por cierto, en El arco iris de la gravedad, me resulta muy de Albertine desaparecida:

“… como aquella nuca desnuda que él nunca ha dejado de amar, que nunca volverá a ver, inerme como su belleza, símbolo de la inocencia amenazada que siempre se mueve y se moverá por el mundo. Es posible que ella sepa algo de su propia persona, que se considere -cara y cuerpo- bonita… pero él nunca ha podido decirle todo lo demás, cuántas otras cosas vivientes, pájaros, noches con olor a hierba y lluvia, momentos de simple paz iluminados por el sol, se unen también a lo que ella representa para él. Pierde algo más que a la simple Jessica: pierde toda una extensión de vida, aquella en que se había sentido por primera vez a sus anchas en la Creación. Ahora volverá al invierno, a retirarse de nuevo en su cascarón. El esfuerzo que requiere extenderse más allá de éste es superior al que puede hacer él solo.

Roger no se había imaginado que lloraría cuando ella se marchase. Pero lloró. Mocos a metros cúbicos, los ojos como claveles rojos.”

https://elpais.com/cultura/2020/07/29/babelia/1596024647_008414.html?rel=listapoyo