Goethe no quiso ser nunca ser sólo alemán, y gracias a ello logro que, por vez primera, todo el continente se hiciese profundamente alemán.

José Ortega y Gasset

Goethe era el más comunicativo de los hombres.

Friedrich von Schiller.

Si un día entre la rueda de los días, cualquiera de nosotros tuviese la oportunidad dorada de poder invertir su tiempo paseándose sin rumbo fijo por las calles de alguna gran ciudad alemana (lo cual es casi-casi una redundancia), este flanêur improvisado en que nos convertiríamos descubriría rápidamente, -y como embargado por un asombro amortiguado y asordinado por el ritmo de sus propios pasos- que se encontraba caminando a cielo abierto por entre las estancias momificadas del alma de tantos hombres egregios que dio al mundo en el pasado esa extraordinaria nación, transustanciados ahora en nombres de calles, avenidas, plazas, teatros, cafés, albergues públicos allgemein, etc… La toponimia de los espacios de una metrópoli alemana como lo es, por ejemplo, Berlín (que es la única que yo es visitado), es, así, como un tesauro al aire libre, por cuyas cavidades y alvéolos urbanos nos codeamos entre líneas con Kant, Kleist, Wagner, Hegel, Marx (naturalmente en el lado Este de la ciudad), Ranke, Schopenhauer (el magnífico pesimista, por su parte, en una flamante arista del casco viejo de Postdam), por supuesto Schiller y, destacada y rutilante la Goethe-strasse, patronímico ilustre entre los ilustres que ha celebró el pasado año su 275 aniversario, como viviendo una nueva primavera de su perenne renacimiento. Una vez allí, nuestro paseante ilustrado, que en su meditar habría encontrado tal vez alguna maliciosa reserva en su interior que objetar a la memoria de cada uno de esos personajes dos veces centenarios de resonancia universal que honran el viejo esqueleto de la ciudad, seguramente habría enmudecido felizmente -y, con él, el rumor de sus pequeñas críticas- ante el recuerdo del alciónico Goethe, pues esta es justamente la fortuna y la desgracia del autor de Fausto, el sino peculiar de su figura y obras para la significación general de la historia de la cultura alemana y europea modernas: Johann W. Goethe hizo de su curiosa excepción una regla, resultándonos así su regazo quizás demasiado confortable, su modelo un modelo demasiado respetable, y su trayectoria vital demasiado cuajada de éxitos espirituales y mundanos como para abordar posteriormente su estudio con el ánimo terrorista del lucido agujereador de mitos.

De hecho, cuando en 1949 nuestro filósofo y animador cultural primero, José Ortega y Gasset, se atrevió a poner sumariamente en entredicho ante un auditorio fundamentalmente alemán esta sublime imagen unidimensional de un Goethe consciente hasta la omnisciencia de todos sus actos e incapaz de albergar en sí las contradicciones comunes al resto de los mortales, produjo tal shock entre los cultores de la filología goethiana que podemos decir que aún no han terminado de recuperarse del todo del envite (permitiéndole, de paso, cosechar a Ortega con ello una importante reputación crítica en esas tierras que aún persiste en forma de interés por parte de los estudiantes de filosofía por el estilo general de su pensamiento, una conquista doblemente meritoria máxime cuando constatamos de que se trató en realidad de un ataque de poco calado).

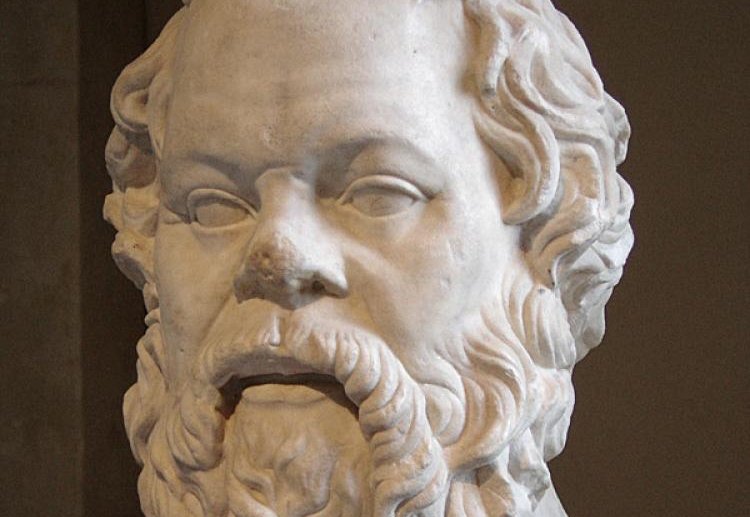

Aquel episodio aislado, en cualquier caso, no alteraba gran cosa el canon laudatorio existente: la nombradía de Goethe, en efecto, sigue hoy intacta, su perfil humano no conoce tacha, su maestría e importancia para el arte de las letras continúa todavía incuestionada, su manifiesta apoliticidad jamás levantó sospechas1… Y de esta manera podemos preguntarnos si tenemos ante los ojos un hombre y una obra acaso ejemplares, o simplemente una especie de semidios de la cultura finalmente inane -o, lo que es peor, tan sólo un bello pedestal vacío… En este sentido escribía acertadamente Ortega en aquella ocasión: Con este Goethe sereno y seguro de sí propio, olímpico, cristalizado y como mineralizado en estatua paralítica que emerge en medio de una plaza pública, no puede ningún joven de hoy entablar conversación, suponiendo que los jóvenes de hoy deseen conversar, lo que se llama conversar, con alguien (“Buscando un Goethe desde dentro”, en Vives-Goethe).

Lo cierto es que existe una pasmosa unanimidad en la acogida favorable -cuando no lisonjera hasta la exaltación- de la figura siquiera simbólica de Goethe entre la gente de cultura que es absolutamente rara y notable en esa selva de caníbales acostumbrados a devorarse los unos a los otros en actos de amor y odio compulsivos que supone el eterno mundillo de la intelectualidad docta. Únicamente Homero, Shakespeare, Cervantes, Beethoven, Tiziano -tal vez, en el siglo pasado, Picasso- y muy poquitos más podrían vanagloriarse desde el Parnaso de gozar de una consideración semejante -es decir: a salvo de todas las dudas- para la posteridad, habida cuenta de que muchos de ellos, no por casualidad, recibieron su bautismo de gloria por obra y gracia del Movimiento Romántico apadrinado por Goethe.

A decir verdad, literariamente Goethe nunca llegó a tanto, ni quiso hacerlo: pese a Werther o Wilhelm Meister, su romanticismo fue un romanticismo in statu nascendi fuertemente matizado por la influencia humanista y la admiración por el clasicismo greco-romano. El crítico Arnold Hauser ha señalado (Historia social de la Literatura y el Arte) que el sentimiento medular del legado literario goethiano consiste más bien en la estimación profunda por el realismo sólido, por la disciplina de la consideración moral del trabajo, y por la tolerancia de la burguesía, y que el concepto capital que ayudó a dar a luz y consagró definitivamente para la conciencia occidental fue el de Welt-literatur o “literatura mundial”, una visión intercomunicada y ecuménica de las literaturas nacionales que él identificaba por analogía con la expansión del comercio. Por supuesto, por literatura mundial hay que entender literatura preeminentemente europea, porque para Goethe y sus contemporáneos Europa era la luz, tanto más resplandeciente hoy cuando la recordamos desde un presente de paulatino apagamiento. Ortega y Gasset escribió, en 1932, para la revista Neue Zurcher Zeitung, muchos años antes de la conferencia referida antes que

El nombre Goethe nos promete que tras él hay un hombre que quiso ser él mismo. Por lo pronto no tenemos una idea muy clara de qué sea ese ser “sí mismo”; pero no obstante, queramos o no, esa promesa nos incendia el alma, nos prepara a no sabemos qué soberanas voluptuosidades, las cuales son, a la par, magnífica, ardiente y enérgica disciplina. En comparación con la evidente realidad que tiene esa promesa goethiana, todo lo demás es secundario y discutible. Es discutible que la obra y la vida de Goethe cumplan esa promesa. Es discutible que sea Goethe el hombre que primero o que más intensamente tenga derecho a significar esa promesa. Lo que no es discutible es que, con derecho o sin derecho, en el patrimonio de incitaciones que es el pasado europeo, aquella promesa va adscrita a la voz Goethe.

Esa promesa de ilustración firme pero suave, clara y alegre era Goethe, sí, pero también la propia Europa. Hoy, la promesa se diluye, y es que, como dijera por aquel entonces Madame de Staël sobre Napoleón, cronista y escritora que conoció personalmente a Goethe y lo dio conocer en Francia, un solo hombre de menos y el mundo descansaría.

1 En realidad, la obra de Goethe sufrió también las consecuencias de la desnazificación de las influencias culturales consideradas como “perniciosas” –por parte sobre todo de los norteamericanos- para la paz espiritual de la nueva Alemania surgida de la Segunda Guerra Mundial. Así, hasta los años 80 del pasado siglo no se habría relajado esta mal disimulada censura, con lo que prácticamente los alemanes informados de la actualidad están tan pez en asuntos goethianos como nosotros mismos los mediterráneos, que ya es decir.