“Me enfrentaba a dos cuestiones importantes: una de ellas era el manejo de mi tienda y mi negocio, que era de consideración y en el que estaba embarcado todo lo que yo poseía en el mundo; la otra era la preservación de mi vida en la calamidad tan funesta que, según veía, iba a caer sobre toda la ciudad y que, sin embargo, por grande que fuese, siempre sería mucho menor de lo que imaginaban mis temores y los de las demás gentes.”

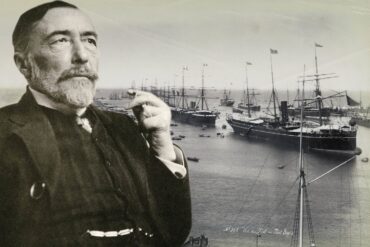

Daniel Defoe, “Diario del año de la peste“, 1722.

Las viejas pestilencias

Las pestilencias acompañan a la humanidad desde que sabemos escribir. Antes también, pero no nos consta. Desde los viejos papiros, muchos textos fundacionales de la cultura hablan de ellas. Varios libros de la Biblia, y ejemplarmente el Apocalipsis; la Ilíada de Homero en su Canto I; en diversos Tratados hipocráticos, como el libro de las Epidemias, etc.

Pero estos días de encierro he tenido tiempo para releer dos libros señeros, La peste, de Albert Camús (1947), que relata los acontecimientos de la peste de Oran (Argelia) acontecida un siglo antes (1849), y el Diario del año de la peste, de Daniel Defoe (1722), que relata la peste sufrida en Londres un siglo antes (1665). Ambos son impactantes. Quizá demasiado para estos días. Pero por eso no pude dejar de leerlos y sorprenderme.

Igualito que ahora. Pelo por pelo. Señal por señal. Da miedo comprobarlo. No por ellos, sino por nosotros.

Por eso, el colofón de esta breve reflexión es simple: Estamos haciendo lo mismo que hace siglos, aplicando mucha paciencia y poca ciencia.

Estamos haciendo lo mismo, pero no somos los mismos, que diría Ortega. Es más, estamos sintiendo lo mismo, sufriendo lo mismo, adoptando las mismas medidas, las mismas prevenciones, miedos, recelos, quejas, huidas, aprensiones, reclusiones… y, sobre todo, enmascaramientos. Enmascaramientos faciales y sociales, políticos y científicos. Y no estoy hablando de conspiranoias, eso ni sé lo que es. Estoy tomando la palabra y hablando de mis propias experiencias. De lo que veo y sé, por mi manía de observador curioso y por mi profesión de médico viejo y activo en la brecha del COVID.

Estamos cometiendo los mismos errores y corrigiendo sobre la marcha, incluso los sabios oficiales no tienen más remedio que admitirlos y corregirlos. Y los gobiernos y organismos también. Ni la sacrosanta OMS se ha librado de ellos. Y algunos países, con reputada propensión a la chapucería, mucho más.

Quizá la única diferencia con las pestilencias antiguas es que ahora identificamos bien al agente causante, pero, aunque podamos diagnosticarlo -lo de poder diagnosticar en España sigue siendo un deseo más que una realidad- tampoco sabemos cómo tratarlo, ni cómo vacunarnos contra él. Y sin diagnóstico certero, ni tratamiento específico, no es posible hacer medicina científica.

Pero quizá lo peor es que, al igual que sigue viva la bacteria de la peste – que lo único bonito que tiene es el nombre, Yersinia -, el actual coronavirus (SARV-CoV-2) también seguirá vivo muchos años, y este no tiene bonito ni el nombre.

Acabaremos sabiendo de él muchas cosas, como de la peste. De cuando en cuando volveremos a tener noticias suyas, aprenderemos a convivir con él como lo hacemos con otros tantos microbios tan dañinos o más que él. Y cuando se declare una nueva plaga y nos concierna, volveremos a esgrimir nuestras miserias cotidianas, nuestras conductas cegatas, nuestra indolencia temerosa o temeraria. Y aprenderemos poco, por mucho que, a tenor del método didáctico aristotélico por excelencia, que es la repetición, volvamos a padecer escenas similares.

Que no aprendamos de los errores es malo, pero no aprender de las repeticiones es grave. No sé si eso se debe a pecado de orgullo o de desvalimiento, de soberbia o de humillación, pero eso es lo que ha sucedido. Medio mundo en cuarentena, como en las pestilencias antiguas. No una ciudad como Oran o Londres, ni un campamento como el de Troya, sino un planeta entero. Sin criterios, sin criba científica, que es lo que significa esa palabra. Solo con criterios políticos y sociales.

Cierto es que en determinados medios sanitarios muy sofisticados, como las UCIs o plantas COVID, ha cundido el rigor científico, y los resultados favorables lo demuestran, pero en la generalidad de los recursos sanitarios ha imperado la precariedad y la imprevisión, que han impedido hacer medicina de verdad.

Aunque, por ser equitativos, quizá quepa una explicación y una disculpa. Es que los míseros humanos, grandes y chicos, como diría Manrique, tendemos a sentirnos desvalidos. Miramos al cielo y nos perdemos en su inmensidad. Miramos al agua y nos ahogamos en su abismo. Miramos al suelo y nos aterramos con su potencia. Miramos al reloj y nos diluimos en el tiempo. Miremos donde miremos siempre detectamos signos y señales que confirman nuestra menudencia. Así actuamos ante las plagas apocalípticas.

Mas, que eso pasase hace siglos vale, pero que suceda en pleno siglo XXI, en el que la ciencia y la comunicación se enseñorean con orgullo de homo-deus, es terrible. Y no es que no haya científicos buenos. Son muchos y admirables. Nunca mejores. Ellos acabarán resolviendo lo que no resuelven las cuarentenas, los encierros, los terrores enmascarados. La ciencia es la única que nos puede salvar. Y después, en vez de hablar de pestilencias hablaremos de epidemias.

Las nuevas epidemias

Al hablar de epidemias parece que el idioma se moderniza. La epidemiología es una ciencia casi exacta. De larga historia y sólidos fundamentos, puede decirse que abrió la puerta de la medicina a las matemáticas. Es señero el descubrimiento del médico victoriano Sir John Snow de la fuente del cólera de Londres, causante de la epidemia de 1854. Sus datos, mil veces contrastados con métodos estadístico sofisticados, sentaron las bases de la epidemiología científica.

En los dos últimos siglos, e incluso en las dos últimas décadas, ha habido epidemias locales y globales que nos han confrontado con los límites de la ciencia y han socavado los fundamentos de las sociedades humanas. Pero la humanidad ha aplicado a ello la curiosidad y el cotilleo, el cuestionamiento y la perspicacia, la observación y la experimentación, fundamentos de la ciencia y del saber.

Y es que la inteligencia humana es una cotilla impenitente, que mira para afuera y mira para adentro, buscando preguntas y encontrando respuestas. Así nos convertimos en filósofos preguntones y en científicos inquietos. Somos descifradores de signos y señales que atesoramos en códigos y consignas, en leyes y lenguajes, en técnicas y artes, las que usamos para refugiar nuestro desamparo, descansar bajo techo y viajar sentados.

Pero ahora mismo, en esta enorme encrucijada planetaria, hemos mirado para afuera y para adentro sorprendidos y desorientados, con temerosidad e incertidumbre, y nos hemos confinado para protegernos, pero giramos en las casas como tigres enjaulados. Miramos las pantallas para informarnos o divertirnos, pero nos atontamos o asustamos. Usamos las redes para enredar y acabamos enredados. Miramos por las ventanas para volar y en vez de alas nos crecen aplausos en las manos. Queremos mirar lejos, pero solo vemos cerca. Sobre todo algunos, que, en vez de mirar con ciencia, nos recomiendan mirar con paciencia.

Pero la paciencia, que viene del latín patientia, derivada del verbo pati, sufrir, es la virtud del paciente, del enfermo, muy recomendable para la tolerancia, pero no tiene nada de científica, si acaso cuando sirve para potenciar la virtud de la lentitud, tan poco afín a nuestra naturaleza inquieta.

Pero la ciencia viene del latín scientia (conocimiento), es una palabra que reúne las cualidades del verbo latino scire, saber, con el griego skhizein, cortar, rajar, escindir. Separar el grano de la paja, cribar con criterios, con método y rigor, con la impaciencia propia del homo que quiere ser sapiens. Pero no conviene olvidar que del latín scire también deriva nescius, necio, ignorante.

Colofón

El que suscribe no ha tomado la palabra para dar lecciones a nadie. En absoluto. Para ejemplo de ser humano temeroso y errado, un servidor. Campeón del mundo de metepatas. Pero de lo que sí puedo presumir es de mi curioseo impenitente y de mi estudio persistente. Gracias a ellos he podido conciliar la menudencia temerosa y errabunda, con la actividad científica y sanitaria. Si ahora el común de los humanos lográsemos hacer eso, saldríamos de este trance no solo con éxito, sino con aprendizaje.

Pero ahora, en esta encrucijada llena de cruces críticos, que ponen a prueba nuestra orgullosa condición, hemos tendido a aferrarnos a la evocación o al ingenio, a agruparnos en la telempatía mediática y en el ágape convivencial, a viajar al incursionismo a falta de excursionismo, pues nos consta que cualquier repentino devenir nos puede liquidar en un santiamén.

Raro me parece que no recurramos a los arcanos insondables, que no procesionemos nuestro desamparo. Curioso me resulta que no arrasen los ikerismos histéricos o las supercherías sacamantecas. Caldo de cultivo sobra. En el crecerían como malas hierbas nuestras miserias.

Más no conviene apostar a esa ruleta, ni dejar nuestros calendarios al albur de las adversidades, con el único bálsamo de la paciencia. Hay que acotar y controlar, hay que discernir y cribar, o acabaremos unos enfermos y otros neuróticos. Estas cosas no se resuelven con paciencia, se resuelven con ciencia. No con los pregones y cuarentenas que usábamos contras las pestilencias, sino con las técnicas y acciones científicas que aprendimos a usar contra las epidemias. Con menos paciencia y más ciencia.

Me ha gustado el estilo con que lo adornas, pero no entiendo el argumento principal, o es que no lo comparto. ¿Cómo que no se ha usado la ciencia, cómo que esto es lo mismo que los tiempos de la Peste Negra, pongamos por caso? Lee esto, por ejemplo:

https://elpais.com/ciencia/2020-04-07/que-hace-tan-mortal-al-coronavirus.html

A mi me parece alucinante, y como es alucinante que estemos tan adelantados como para saber todo eso que dice este simple artículo, discrepo contigo. Los seres humanos no somos ninguna menudencia, somos la polla en vinagre. Podemos saber la estructura aproximada de una galaxia que está a millones de años luz, y podemos saber lo que ocurre en el interior de una célula infectada. Es una pandemia, habrá más. Tu texto consigue, en mi opinión, el efecto contrario al que pretende. Ni es una pestilencia ni estamos indefensos. A día de hoy, 95 mil muertos en el mundo. La mal llamada gripe española 50 millones. ¡50 millones! Creo que hemos evolucionado un poco en este aspecto, y creo que el confinamiento es la única medida posible porque hasta los países reacios han tenido que adoptarlo. Sólo espero que la cosa no se extienda por Africa, Latinoamérica o el resto de Asia. Pero si lo hace, no servirá de mucho decirles que no somos nada, ni sabemos nada…

Gracias, y cuidado con ese libro de Defoe, que los filólogos dicen que se inventó la mitad… (Y Camus, entero):

Hola Oscar

No digo que no haya habido ciencia. Los chinos a los 15 días estaban publicando en lancet y new england… Pero no ha llegado a la medicina basica. Pregunta a tus amigos medicos de primaria y de hospitales… Y por supuesto que conozco bien la historia de Defoe. Pero ya sabes que los creadores siempre copian y siempre inventan… Aunque los grandes casi siempre atinan. Saludos

Buenas, Jesús.

Lo que me cuentan del Doce de octubre es que están aprendiendo bastante desde que usan antiinflamatorios e inmunodepresores. Y, ya sabes, se mucha más cura más gente de la que muere. Admiramos vuestro trabajo, no os menosprecies…

Vivian Rancaño

Me gustó mucho el artículo.

Categoriza con maestría que es hora de Ciencia verdadera, no de politiquería ni politiqueros, no de tumbos a ciegas en la era de la gran tecnología globalizada

Bravo Jesús! Nadie como tú para decirnos aunque duela, la fragilidad de los humanos antes las pestilencias epidémicas ancestrales, y la fallida intervención mundial que aclama paciencia para asistir a nuestra propia destrucción.