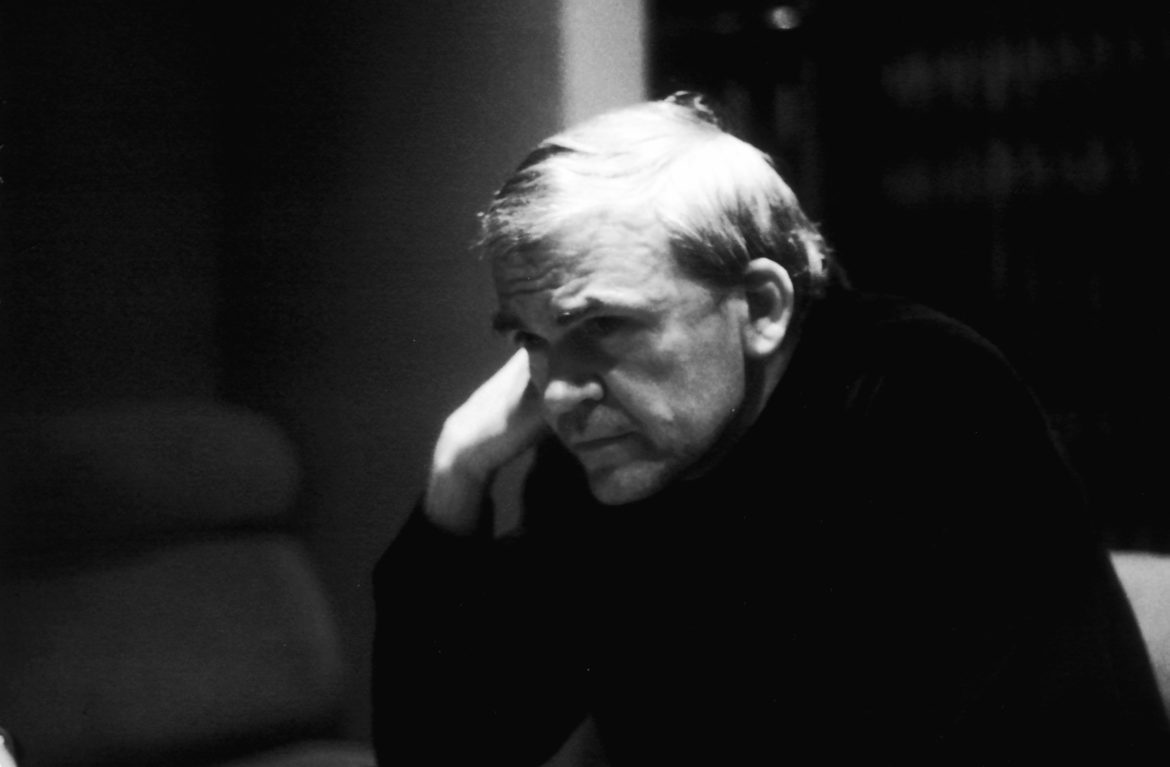

Toda la carrera literaria del hoy fallecido Milan Kundera se explica atendiendo al dato mayúsculo de que tuvo el olfato y el acierto de emigrar de la Checoslovaquia soviética a la Francia intelectual. Lo que Kundera sabía escribir, haciendo hábiles equilibrios (o en un mediocre punto medio, según se mire) entre lo culto y lo popular, en su país natal se hubiera quedado en una crítica del estalinismo como ya estaban en ese momento laborando Josef Skvorecký -se me perdonará la omisión un acento circunflejo con el vértice apuntando hacia abajo que se posa sobre la “S” como un pájaro sobre el tendido eléctrico que no encuentro en mi teclado-, Ludvík Vaculík o Ivan Klíma, mientras que en Francia su arte iba a hallar el lugar de acogida perfecto, por cuanto que tanto su rostro de Jacques Derrida de la novela, como su propio nombre (que a mí, que soy bobo, siempre me trae a la cabeza la más popular e internacional canción cubana), como, sobre todo, los últimos coletazos del ambiente existencialista convertidos en interés denodado y morboso por las relaciones amorosas heterodoxas, iban a obrar enormemente en su favor. Ya de por sí el existencialismo fue, en tierra gala y desde la Segunda Guerra Mundial antes que nada y en su médula más íntima un movimiento o temática literarias, incluso cinematográficas, dado que como filosofía dejaba mucho que desear. El estructuralismo y post-estructuralismo posteriores a Sartre, en cambio, aunque honraban al menos de boquilla al maestro, tenían poco o nada de narrativos, sin perjuicio de que sus autores conspícuos estuvieran dotados de un gran estilo de escritura y de que todos sin excepción practicaran con fruición el comentario literario (casi siempre, por cierto, de un modo bochornosamente chovinista, comentario de autores siempre franceses, con la excepción de Henry Miller, en el caso de Gilles Deleuze, que ya le vale, y de Franz Kafka por parte del mismo Deleuze y de Maurice Blanchot, algo que también le venía que ni pintado al compatriota Kundera).

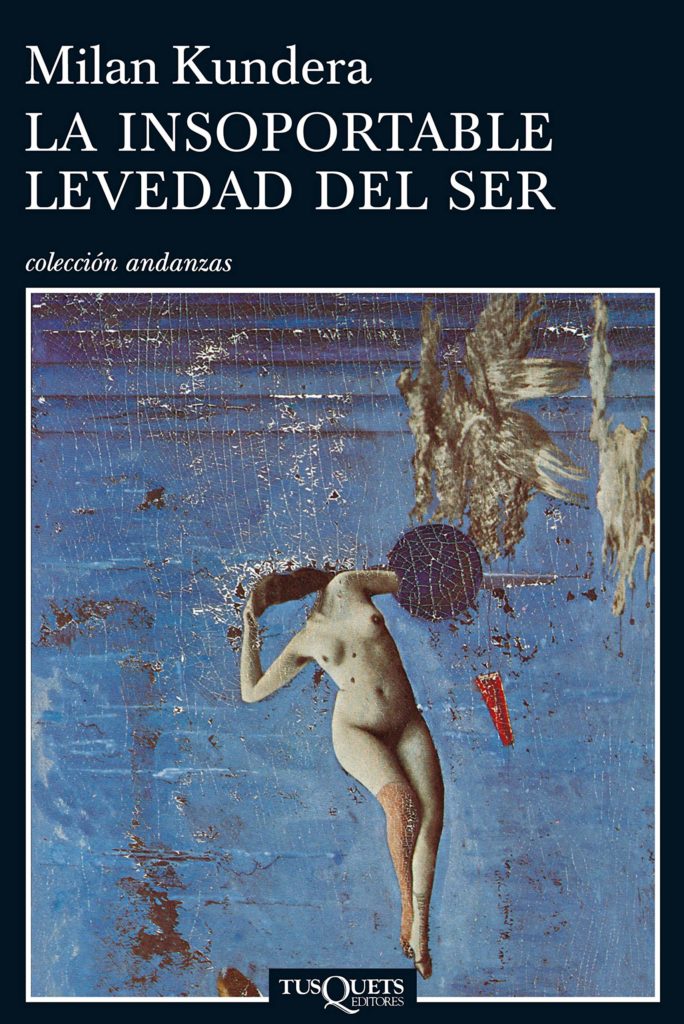

Así, Kundera encontró en nuestro país vecino la tierra de Jauja, y si a eso se le añade el afortunadísimo hallazgo de titular su segunda novela La insoportable levedad del ser entonces ya tienes la notoriedad, la estima crítica y el negocio hecho. Un título tan impactante a la par que pretencioso merecía película, y así se hizo, con un poderoso reparto (años después Principio y fin del mexicano Arturo Ripstein, mucho más modesta a ese respecto, llevaba al cine el existencialismo sartreano de un modo mucho más fiel a su desgarro original y más apegado también a la reivindicación obrerista del último Jean-Paul). La novela, si no recuerdo mal, comenzaba con un ensayo acerca del Eterno Retorno en la obra de Nietzsche, pasado por una reflexión que poco tenía que ver con Nietzsche y más con Woody Allen. Porque, en realidad, lo que Nietzsche decía es que el presunto sinsentido del universo no es un espectáculo ante nuestros ojos atormentados ni tampoco sus fenómenos ofrendas para nosotros (siempre que, deseablemente, no escojamos la mala fe), sencillamente porque nosotros también somos parte de él, corriente suya en su inmenso mar. No sólo en el sentido de que somos “parte de él” al modo naturalista clásico, sino también en el sentido de que para Nietzsche nada hay en nosotros que no sea enteramente devenir, ningún resquicio externo como el Yo o la Conciencia desde el que observarlo o incluso categorizarlo y evaluarlo. ¿Por qué no desear libremente, entonces? Igual que cae un rayo, el hombre desea, todo se desenvuelve en la acción sin sujeto, múltiple, policéntrica, ingente, injustificable… A tal actitud Nietzsche la denominaba en alemán Ja sagen, es decir “decir Sí”, y una vez el Sí está dicho -por el Ultrahombre, por los dioses o por la inmanencia misma- las angustias y quejas de los existencialistas quedan reducidas al amargo y decadente ressentiment de la última ontología de la subjetividad, esa que Foucault, Barthes o Althusser liquidaron alegremente con consecuencias que alcanzan hasta la actualidad (si descontamos a Markus Gabriel, que va a su aire). Allí donde se dice Sí, al parecer de Nietzsche, no hay fracaso ni hay dudas, porque la totalidad de la existencia jamás sufre merma o deterioro alguno, siempre vuelve -el Eterno Retorno-, y vuelve completa, sin mácula, tan salvajemente fresca como probablemente cruel. Fracasos, dudas, apetitos insaciables, etc., todo eso que puebla las novelas de Kundera son, pues, conceptos sociales que necesitarían para Nietzsche de una consideración distinta (como “entropía” es concepto científico, y, por consiguiente, social también…)

Que Séneca, Schopenhauer o Sartre condenaran la libertad o sospecharan del deseo… pues allá ellos y sus seguidores. Ninguna diminuta revolución humana va a destronar a los dioses invencibles de la acción, del deseo. Y ese es, precisamente, el gran consuelo para Nietzsche: que aunque yo muera sin haber conseguido esto o lo otro, esto o lo otro serán igualmente deseados por otro ser y serán por él conseguidos, lo cual, si uno no es demasiado egocéntrico, borra la tragedia si no de nuestras vidas particulares, si al menos del Destino tomado en conjunto. Parece claro que yo nunca conquistaré la Galias, por ejemplo, como hizo Julio César y a su manera Kundera, ni nada mínimamente parecido; pero alguien lo deseó y lo hizo, por tanto la posibilidad es real y el deseo no es engañoso. Esa posibilidad, ya no enfocada a las Galias, sino, yo qué sé, a derrotar al cáncer, sigue ahí, intacta, esperando a su héroe. De ahí que Nietzsche nunca pensara ni remotamente en escribir ficción, como en cambio hacen todos los existencialistas desde Sören Kierkegaard. Del mismo modo que creía estar por encima del Bien y del Mal (pero no “de lo bueno ni de lo malo”, apostillaba…), desde luego lo que es cierto es que estaba por encima del individualismo de la novela moderna, sea de la Bildungsroman alemana o sea de la nouvelle existencialista. Habría que dejar claro más veces que Nietzsche no tiene nada que ver con los existencialistas de este tipo, criptocristianos, aunque a menudo se lo apropien -Séneca y Schopenhauer no, claro, sus devotos, en este caso Milan Kundera. Desde luego, tampoco el propio Nietzsche estaba muy interesado en los deseos irreprimibles que desafían el marco social, de lo que se trataba para él era más profundo. Se trataba de que, de todos modos, la afirmación que sobre la realidad hace el deseo ya está realizada, como dije antes, y de poco sirve que luego, como el zorro y las uvas, vayamos por ahí moralizando que si no logre mi deseo es que hice mal en desearlo. No, tío, lámete la herida, no engañes y pasa a desear otra cosa. Schopenhauer diría: “¡pues qué vida, de ansia en ansia sin colmar ninguna!” Para esa clase de argumentos, recomiendo la formidable sentencia de Galileo Galilei contra los teólogos aristotélicos de su época: “quien encuentre en la generación, el cambio y el deterioro una objeción contra la naturaleza, más le valdría convertirse repentinamente en estatua…”

El existencialismo, por parodiar la famosa conferencia de Sartre, es un onanismo, y para prueba, varios botones del puño y letra del propio Kundera, que en gloria esté: El hombre nunca puede saber que debe querer, porque vive solo una vida y no tiene modo de compararla con sus vidas precedentes ni de enmendarla en sus vidas posteriores. No existe posibilidad alguna de comprobar cuál de las decisiones es la mejor, porque no existe comparación alguna. El hombre lo vive todo a la primera y sin preparación. Como si un actor representase su obra sin ningún tipo de ensayo. Pero qué valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir es ya la vida misma? Por eso la vida parece un boceto. Pero ni un boceto es la palabra precisa, porque un boceto es siempre un borrador de algo, la preparación para un cuadro, mientras que el boceto que es nuestra vida es un boceto para nada, un borrador sin cuadro (en La insoportable levedad del ser) Esto, como se puede comprobar, es exactamente lo opuesto al Eterno Retorno de Nietzsche, al que, sin embargo, recurre de modo incongruente en el siguiente pasaje: Si cada uno de los instantes de nuestra vida se va a repetir infinitas veces, estamos clavados a la eternidad como Jesucristo a la cruz. La imagen es terrible. En el mundo del eterno retorno descansa sobre cada gesto el peso de una insoportable responsabilidad. Ese es el motivo por el cual Nietzsche llamó a la idea del eterno retorno la carga más pesada. Pero si el eterno retorno es la carga más pesada, entonces nuestras vidas pueden aparecer, sobre ese telón de fondo, en toda su maravillosa levedad. Esto último yo no lo he entendido en absoluto, o es una palmaria contradicción o es que Kundera era como el medieval Nicolás de Cusa, es decir, “coincidentia contradictoriorum”, es decir Deus absconditus y teología apofática, negativa, sí, pero teología al fin y al cabo (algo que ya defendí).Todo ello orientado hacia la temática erótica, romántica, como cuando dice… La carga más pesada nos destroza, somos derribados por ella, nos aplasta contra la tierra. Pero en la poesía amatoria de todas las épocas la mujer desea cargar con el peso del cuerpo del hombre. La carga más pesada es por lo tanto, a la vez, la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Cuanto más pesada sea la carga, más a ras de tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será. Por el contrario, la ausencia absoluta de carga hace que el hombre se vuelva más ligero que el aire, vuele hacia lo alto, se distancie de la tierra, de su ser terreno, que sea real sólo a medias y sus movimientos sean tan libres como insignificantes.

A mi juicio, la metáfora de la paloma de Kant era mucho más eficaz y tenía más sentido. La paloma, mientras vuela, puede pensar que ojalá volara en el vacío, en ausencia de aire, sin percatarse de que es precisamente el aire bajo sus alas el que, al batirlo, le permite seguir suspendida en el aire sin caer. Pero todavía Kundera tiene para más llanto y crujir de dientes, ahora en La fiesta de la insignificancia, de hace tan solo una década: “El tiempo corre. Gracias a él, primero vivimos, lo cual quiere decir que ya hemos sido acusados y juzgados por la gente. Luego morimos y permanecemos aún unos años entre los que nos han conocido, pero muy pronto se produce otro cambio: los muertos pasan a ser muertos viejos, de los que ya nadie se acuerda y que desaparecen en la nada; tan sólo unos cuantos, muy, muy pocos, imprimen su nombre en la memoria de la gente, pero, ya sin testigos fehacientes, sin un solo recuerdo real, pasan a ser marionetas”. Pues estamos aviados, monsieur Kundera, usted el primero…

Entrevista Milan Kundera “A fondo”