Y de repente aquí, leyendo la biografía de Marina Abramovich en la terraza, junto a los cactus, rodeado del perfil sugerente de los edificios del Eixample que dejan entrever, a lo lejos, la montaña de Montjuic y el mar. El color rojo de los tomates que plantó G, la mesa de mármol que tiene la esquina rota, las sillas desvencijadas de madera que aún no hemos pintado, el sol de primavera que amenaza con despertar las primeras flores, la ilusión aún no perdida de habitar el cielo de Barcelona, algunas plantas secas bajo las esculturas de yeso. La certeza de los objetos conocidos, el ritmo constante del día, la sensación plena de estar presente pero… silencio. Todo es diferente. Y lo diferente es el silencio.

Cuando llega G, oigo el ascensor entre el sonido de pájaros. Llega cansado y sus labios están comprimidos en una suerte de mueca seria. Nos saludamos con el codo, se quita las cascos y noto un brillo fugaz en los ojos cuando me devuelve la mirada. Me sorprende porque ayer tuvo guardia, y las post-guardias de G suelen ser ojos huidizos que buscan rápido la cama. Deja la mochila, se sienta en el sofá y farfulla: “Ya esta aquí, Hugo. Y no se si hay un plan”

Un rato antes, en un descanso del home-office, llamo a papá. Me acaba de mandar una fotografía desde el centro de salud con la mascarilla puesta viendo pacientes y, de pronto, sus canas me hacen recordar su edad. Para una parte de mi se quedó en los 42 años, pero enseguida siento de nuevo el latigazo frío que me ha recorrido la espalda esta mañana mirando las estadísticas del COVID. 62 años y asmático. No obstante, cuando me coge el teléfono confirmo lo que intuía, su timbre de voz es seguro, sereno. Me cuenta que ha estado revisando bibliografía sobre las pandemias vírales y las cuarentenas. Le escucho hablar tranquilo; la gripe del 18, la peste, las diferentes versiones epidemiológicas, los posibles tratamientos… Admiro su carácter en este tipo de situaciones, el cuestionamiento crítico, la búsqueda de conocimiento, la valentía primitiva que le hace querer estar en las trincheras. Se que hoy se ha levantado mejor que muchos otros días y que no ha sentido la duda del miedo de camino al trabajo.

Me gusta ver en G esa misma determinación cuando después de un café se sienta a estudiar. A veces, levanta la cabeza y me comenta algún detalle. El caos, la desorganización, la falta de liderazgos y protocolos claros, la escasez de recursos y personal que se avecina. El tesón y el esfuerzo encomiable de sus compañeros a pesar de las dudas y la incertidumbre. La dificultad de luchar contra un enemigo invisible que no entiende de ideologías ni de tiempos políticos. De pronto, un amigo de su hospital le llama al móvil, conversan, conspiran. Sale a la terraza y noto como su voz se pierde en el eco del vencindario.

Es la hora del almuerzo y un olor denso a comida recién hecha me recuerda a mi abuela. A sus manos blancas y afiladas, de venas como raices azules, cortando pimientos para hacer asadillo, a sus ojos verdes y su gesto implacable. Un amigo me acaba de escribir, y me dice que las UCIS de Madrid comienzan a estar llenas y hay un manual de instrucciones: parece que van a filtrar a los pacientes por edad. Pronto solo ingresarán a los menores de 70. Ella tiene 93 y las últimas navidades, en la residencia, me abrazaba con ternura como a un desconocido más. Siento un frío lúgubre al pensar en la soledad de su cuarto, en aquellos pasillos largos y llenos de cruces que llevan al jardín, en los chismes macabros que correrán entre los auxiliares con mascarilla, en el sonido letárgico de los noticiarios contando muertos en las salas de estar. El mismo frío lúgubre que me da aquel dato que todo el mundo repite y que parece consolar: “El virus parece afectar sobre todo a personas mayores o a gente con patologías previas”.

Mamá me llama y llora. Fuma. Tose. “Mamá no fumes. Y menos tosas ahora. ¿Por qué lloras? Estamos bien, tenemos un piso con terraza y podemos leer mientras tomamos el sol”. Acaba de ver en las noticias camiones llenos de muertos en Italia. “Cuidaros mucho hijos. Si ya os decía yo que no os teníais que ir a vivir tan lejos”. Pongo las noticias y las imágenes son desoladoras, asépticas. En las funerarias no hay lágrimas, ni abrazos, ni recuerdos, solo personal disfrazado y minucioso realizando cremaciones. No hay forma humana de decir adiós. “Mamá, tú no te preocupes, la que te tienes que cuidar eres tú, no salgas de casa y no te acerques mucho estos días a Papá. Te quiero”.

El olor a comida me ha despertado el hambre, me preparo un aperitivo y abro una cerveza. Continua haciendo un sol precioso afuera, en la terraza. G sigue hablando alto pero parece que ya se despide. Vuelvo a coger el libro de Abramovich. Vuelvo a escuchar el sonido de los pájaros.

El ruido del mundo está hecho de silencio.

#QuedateEnCasa

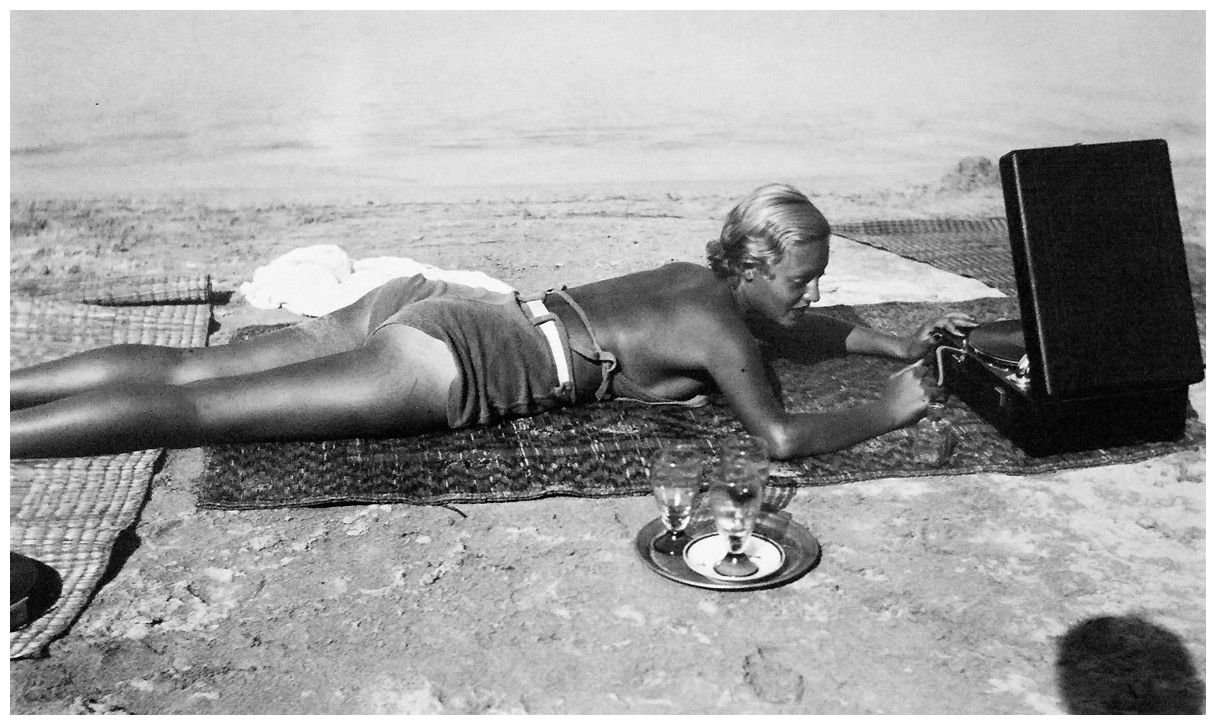

*Fotografías de André Kertész

Soberbio Hugo, felicidades, me ha encantado

Emotivo y atinado, sensible y no sensiblero. Enhorabuena