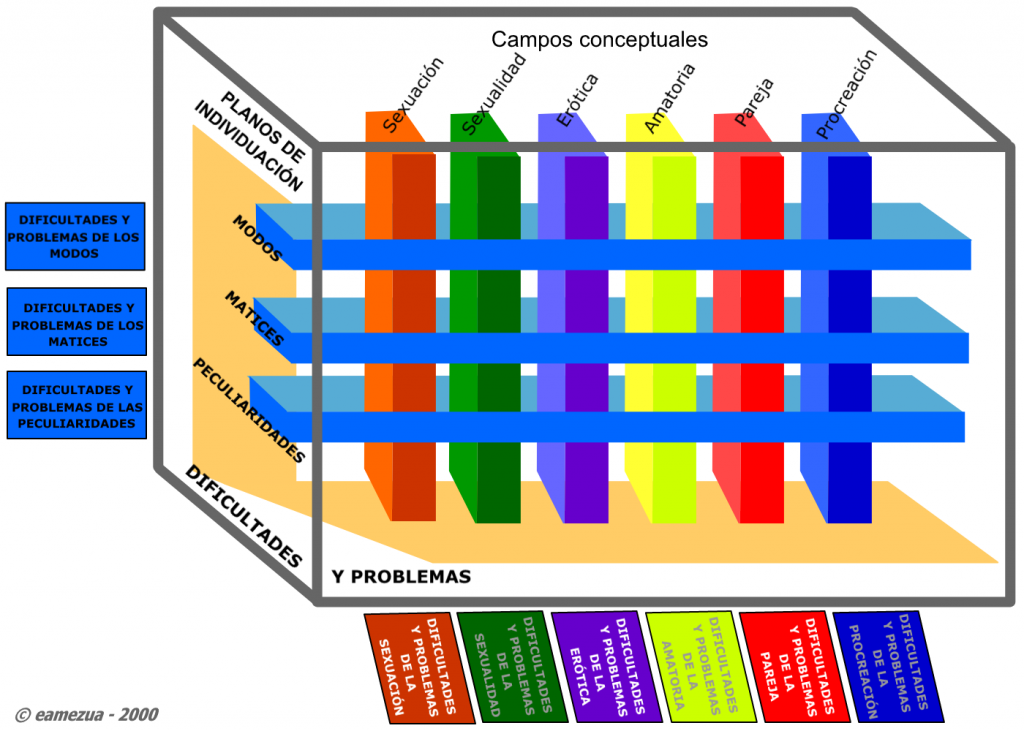

Somos personas sexuadas” repetía muy a menudo Efigenio Amezúa en aquellos fines de semana del master del Incisex , a finales de los ochenta, que luego se extendían en cenas y conversaciones interminables, donde cada uno buscaba orientarse un poco a tientas, desde su propia biografía y conocimiento previo, en un terreno fascinante pero muy resbaladizo entonces y ahora, muy amenazado por todo tipo de fuerzas telúricas que trataban de ordenarlo normativamente, a menudo, como demostraba la historia, de forma feroz y trágica para muchas personas o para colectividades enteras. Aquellos eran tiempos permisivos (quizá como ya no son éstos) aunque Efigenio trataba de convencenos de que al Hecho Sexual Humano había que acercarse más bien con una actitud comprensiva, tratando de dilucidar toda la complejidad de sus campos conceptuales, desde el proceso de sexuación a la forma en que los sujetos se perciben o se expresan en su erótica o en su forma de amar, relacionarse o reproducirse. Lo cual debía llevar a la posibilidad de que la sexualidad fuera un valor que pudiera cultivarse con relativa comodidad, de muchas maneras diferentes que pudieran ser respetadas en un determinado contexto social. Lo que más me gustaba es que, generalmente, teníamos que leer y comentar un libro al mes, a veces fotocopiado porque era inencontrable, “como si tuvieramos una conversación con el autor”. Fue así como el 12 de enero de 1989 (está anotado en el libro que ahora tengo a mi lado) llegó a mis manos “El enigma” de Jan Morris.

Releo ahora mis subrayados y las notas que tomé en los márgenes para algo que debí escribir entonces y que debo tener perdido en algún archivador. También trato recordar el rastro emocional que me quedó de un libro escrito por alguien muy especial (muy fuerte, muy culta, muy valiente) que se atrevió a narrar su proceso de cambio de sexo en una época en que eso era muy dificil, incluso para alguien como ella, que ya era un periodista muy conocido en todo el mundo desde que había subido al Everest con Hillary y dió la noticia para el Times el mismo día en que coronaron a la reina Isabel. El largo proceso desde que el niño de tres o cuatro años, bajo el piano de su madre, tomó conciencia de que su cuerpo no correspondía a lo que sentía ser, hasta la decisión de hormonarse y por fin, diez años después, operarse en Casablanca por el cirujano Georges Burou, lo que sin embargo no le impidió hacer otras muchas cosas con bastante competencia y gozo. No solo la ascensión al Everest, sino también, la esmerada educación en Oxford; su paso por el ejercito en 1942 en una unidad que él consideraba especial (el 9º regimiento de Lanceros de la Reina); sus reportajes para el Times (sobre el juicio a Eichmann por ejemplo) o para The Guardian (informando desde Chipre sobre la intervención francesa en la “Crisis de Suez“); sus libros de viajes (el dedicado a Venecia, premio Heinemann de 1961 le permitió pensar dedicarse solo a escribir libros; también dedicó uno a España a partir de un viaje que hizo con su familia); de historia (la monumental trilogía de Pax Britannica) o ensayos y novelas como Last Letters from Hav que Ursula K. Le Guin consideraba de ciencia ficción.

Su apelación a su naturaleza para justificar lo que creía que no podía elegir y que vivía como un enigma del que, por otro lado, no tenia duda alguna, porque estaba seguro de su identidad como mujer que sentía que tenía que hacer congruente con su cuerpo para recuperar una sensación de unidad que creía esencial para poder vivir felizmente. Lo asombroso es que, como hombre, encontró el amor en una mujer, Elizabeth Tuckniss, a la que no ocultó nada y lo comprendió todo, con la que tuvo cinco hijos (uno de los cuales murió en la infancia) y que lo acompañó y mantuvo a salvo toda su vida, lo que implicó también un divorcio, porque entonces en Gran Bretaña no podían estar casadas dos mujeres, y luego un nuevo matrimonio entre ellas. Pero lo fascinante es su descripción de lo que significó su transformación progresiva en mujer a través de la toma de estrógenos, como cambiaban algunos aspectos de su percepción y de su emocionalidad sin dejar de sentirse el sí mismo que se había sentido siempre: “me sentí al mismo tiempo físicamente más libre y más vulnerable. Ya no tenía armadura. No sólo me afectaban más el calor y el frío, sino también los estímulos del mundo que me rodeaba. Gozaba de la bondad del sol de un modo físico más directo y, por primera vez en la vida, comprendí el deleite de holgazanear en las playas. Las ráfagas de viento frío me penetraban más cruelmente. Era como si pudiese sentir el peso del aire oprimiendo mi persona, o formando remolinos al pasar, y pensaba que, si cerraba los ojos, la presencia del claro de luna refrescaría mis mejillas.“

Jan Morris un verdadero Tiresias cuyo testimonio permite reflexionar con serenidad de un aspecto esencial de la condición humana, el sexo, un hecho y un enigma sumamente complejo que no conviene abordar con presiones ideológicas que tantas veces han dado lugar, en la historia, a errores garrafales que han provocado tantas catástrofes en individuos concretos. Lo mucho que no se sabe pero también lo mucho que se sabe gracias al conocimiento científico que sigue avanzando también apoyándose en sus propios errores y esquivando los sesgos que es tan fácil tener en un terreno como éste.

Pero leamos ahora, con la consciencia del tiempo en que fue escrito el libro (1974), a esta mujer memorable que, como Tiresias, nos habla desde el conocimiento que tuvo de su vida como hombre y como mujer, aunque siempre se sintiera “ella misma” en un cuerpo incongruente que, por fín, consiguió modificar.

“El enigma”, Jan Morris. Fragmentos

“Contaba tres años de edad, acaso cuatro, cuando comprendí que había nacido con un cuerpo equivocado y que, en realidad, debería ser una niña. Puedo revivir perfectamente ese momento, que es el primer recuerdo de mi existencia.

Estaba sentado debajo del piano de mi madre y las notas musicales caían en torno mío como una catarata circular que me encerraba en una especie de caverna. Las achaparradas patas cilíndricas del piano parecían tres estalactitas negras y la caja de resonancia era una bóveda oscura encima de mi cabeza. Probablemente mi madre estaba interpretando a Sibelius, ya que por aquel entonces ella disfrutaba de un período finés, y no cabe duda de que, escuchado debajo del piano, Sibelius puede ser un compositor muy ruidoso; pero siempre me encantó aquel refugio, donde a veces trazaba dibujos en las partituras amontonadas a mi alrededor o sujetaba al infeliz de mi gato para que me hiciese compañía.

He olvidado hace mucho tiempo qué fue lo que provocó tan extraña idea, pero ese convencimiento se mantuvo inalterable desde el principio. En apariencia, era puro disparate. Para la mayoría de la gente, al parecer, yo era una criatura normal, que gozaba de una infancia dichosa. Adorable y querido, se me educaba en la bondad, la sensatez y la prudencia, me mimaban hasta un punto razonable, conocí a edad temprana a Huckleberry Finn y Alicia en el País de las Maravillas y me enseñaron a tratar bien a los animales domésticos, a expresarme con elegante donaire, a tener buena opinión de mí mismo y a lavarme las manos antes del té. Nunca me faltaba auditorio. Mi seguridad era absoluta. Cuando vuelvo la mirada hacia mi niñez, como se puede volver la cabeza para recrearse contemplando una alameda azotada por el viento, sólo vislumbro alegría de rayos de sol .. porque, claro, por aquellas fechas, el tiempo era mucho mejor, los veranos eran auténticos veranos y me parece recordar que sólo llovía en rarísimas ocasiones.

Para centrarme más en el tema: según las pautas de la lógica, yo era a todas luces un chico. Era James Humphry Morris, varón. Tenía cuerpo de muchacho. Llevaba ropas masculinas. Es cierto que mi madre hubiese querido que yo fuera niña, pero nunca me trataron como tal. También es verdad que las visitas efusivas a veces me apretaban contra sus pieles de zorro y sus bolsitas de lavanda para murmurar que, con un pelo tan rizado como el mío, era una lástima que no hubiese nacido niña. Como era el más pequeño de tres hermanos, en una familia que pronto iba a quedarse sin el padre, no cabe duda de que tenía bastante de niño con- sentido. Sin embargo, no era lo que generalmente se tacha de afeminado. Nadie se burló de mí en el jardín de infancia. No se me quedaban mirando por la calle. Si hubiera anunciado el descu- brimiento acerca de mí mismo hecho debajo del piano, es posible que mi familia no se sobresaltara (el hermafrodita Orlando, de Virginia Woolf, ya estaba en casa), pero, desde luego, se habrían quedado muy sorprendidos.

No es que se me ocurriese revelarlo. Ni por asomo. Lo acariciaba como un secreto, que durante veinte años no compartí con nadie. Al principio, no 1o consideré especialmente significativo. En cuanto a la sexualidad, mi actitud fue tan vaga como la de cualquier otro chiquillo, y supuse que aquello sería simplemente una diferencia entre tantas otras. Porque, en cierto modo, me daba cuenta de que yo era distinto. Nadie me apremió nunca a ser como los demás niños: la conformidad no era virtud ambicionada en nuestro hogar. Descendíamos, todos 1o sabíamos, de un linaje de antepasados singulares y uniones poco comunes; galés, normando, cuáquero, y jamás pensé que tuviese que parecerme a algún otro congénere.“

____________________________________________________________

Describo mi incertidumbre en términos esotéricos y todavía la veo como un misterio. En verdad, nadie sabe por qué algunos niños, varones y hembras, descubren en sí mismos la inexpugnable convicción de que, pese a todas las evidencias físicas, pertenecen verdaderamente al sexo opuesto. A menudo, los síntomas aparecen cuando el niño es aún un bebé, y generalmente están profundamente arraigados, como en mi caso, a la edad de cuatro o cinco años. Algunos teóricos suponen que la criatura nace con ello: quizá quedan por descubrir factores constitutivos o genéticos o acaso, corno han sugerido diversos científicos norteamericanos, el feto se ve afectado por hormonas del otro sexo durante el embarazo. Muchos otros creen que no es más que la consecuencia del medio ambiente inicial: una identificación excesiva con alguno de los padres, un padre o una madre dominante, una infancia demasiado afeminada o demasiado hombruna. No faltan tampoco quienes opinan que la causa puede ser en parte constitucional y en parte ambiental … nadie nace totalmente masculino o enteramente femenino, y cabe la posibilidad de que algunos niños sean más susceptibles que otros a lo que los psicólogos llaman la “impronta de las circunstancias”.

Sea cual fuere la causa, hay miles de personas, quizá centenares de miles, que sufren hoy esta condición. Se le ha dado recientemente el nombre de transexualidad y en su forma clásica es tan distinta del travestismo como de la propia homosexualidad. Tanto los travestís como los homosexuales creen a veces que serían más felices si pudieran cambiar de sexo, pero, por regla general, están equivocados. El travestí obtiene su satisfacción específica del hecho de vestir prendas del sexo opuesto y sacrificaría su placer al pasarse a ese sexo; el homosexual, por definición, prefiere practicar el amor con otros de su mismo sexo y, caso de cambiar, no haría más que alienarse y alienarlos. La transexualidad es algo de carácter distinto. No se trata de un modo o preferencia sexual. Tampoco es, en absoluto, un acto sexual. Es una convicción vehemente, vitalicia, inextirpable, y ningún auténtico transexual se ha desembarazado de ella.

He pretendido analizar mis emociones infantiles y manifestar lo que pensaba cuando me declaraba a mí mismo que era una chica en un cuerpo de muchacho. ¿Cuál era mi razonamiento? ¿Dónde estaban mis pruebas? ¿Creía, simplemente, que debía comportarme como una niña? ¿Opinaba que deberían tratarme como si lo fuese? ¿Había decidido que era preferible que creciese como una mujer, más que como un hombre? ¿ Acaso algún legado de la Gran Guerra, que tantos estragos causó y, finalmente, acabó con la vida de mi padre, hizo que las pasiones y los instintos de los hombres me resultaran repugnantes? ¿O fue sólo que algo se deterioró, durante los meses que pasé en el seno materno, de forma que las hormonas se distribuyeron mal, y mi convicción no se basaba en ningún razonamiento?

____________________________________________________________

En cualquier caso, veo personalmente el enigma en otra perspectiva, pues creo que tiene un origen o sentido más elevado. Lo considero igual que la idea de alma, o identidad, y creo que no se trata sólo de un problema sexual, sino que es también una búsqueda de la unidad. Para mí, cualquier aspecto de mi vida está relacionado con esa búsqueda … no exclusivamente los impulsos sexuales, sino también todas las imágenes, sonidos y olores que recuerdo, las influencias de edificios, paisajes y camaraderías, la capacidad de amar y de afligirse, las satisfacciones de los sentidos, así como las del cuerpo. En mi espíritu, es un tema que supera con mucho la sexualidad: no reconozco lascivia ninguna en él y lo considero, por encima de todo, como un dilema que no es ni corporal ni mental, sino espiritual.

Con todo, durante cuarenta años, a raíz de aquella cita con Sibelius, un designio sexual dominó, apesadumbró y torturó mi existencia: el trágico e irracional anhelo, instintivamente formulado, aunque deliberadamente perseguido, de eludir la masculinidad para integrarme en la feminidad.

____________________________________________________________

Modificar el cuerpo! Naturalmente, eso era lo que yo había esperado, aquello por lo que estuve rezando y arrojando monedas a los pozos de los deseos durante toda mi vida: sin embargo, oír que lo sugería un hombre de chaquetilla blanca, en un consultorio médico, me pareció una especie de milagro, porque la idea encerraba para mí, lo mismo entonces que ahora, un indicio de bru- jería. ¡Modificar el cuerpo! Eliminar lo superfluo, como los frigios de la antigüedad, expurgar de mí aquel error, empezar de nuevo, volver a sentir aquella límpida frescura que solía sentir cuando cantaba salmos en Oxford. ¡Modificar el cuerpo! ¡Armonizar por fin mi sexo con mi género, y constituir de mi persona un todo íntegro!

Había llegado a la conclusión de que el sexo no era una división, sino algo continuo, de que casi nadie era completamente de un sexo o de otro y de que la infinita variedad de matices entre ambos extremos era uno de los más hermosos fenómenos de la naturaleza. El sexo era como un indicador biológico, pero el manómetro en el que oscilaba era un elemento distinto, el género. Si el sexo era cuestión de glándulas o válvulas, el género era psicológico, cultural o, según mi punto de vista, espiritual. Yo razonaba que, si el sexo de uno caía en el adecuado punto de la escala del género, santo y bueno; pero si caía de modo anómalo, excesivamente alejado en un sentido o en otro, entonces surgía el problemático enigma. Pero aunque no se pudiese modi- ficar la escala, tal vez sería posible mover la aguja indicadora. El género quizás estuviese más allá de toda definición que la ciencia sexual fuese capaz de concebir.

¡Modificar el cuerpo! Así que realmente existía una posibilidad para mí, como la hubo para el pobre Einar unos treinta años antes. Y una posibilidad más efectiva, porque ya se habían identificado las hormonas sexuales e incluso era posible hacer aparecer características sexuales secundarias, sin necesidad de intervención quirúrgica: barba en las mujeres, pechos en los hombres, delicadeza de un lado, músculos de otro. Pero modificar el cuerpo debía considerarse sólo como último recurso, según me aconsejó el doctor Benjamin. Si a mí me sonaba a magia, al mundo en general le parecería un desenlace pavoroso. Sugirió que me esforzase en seguir viviendo igual que un hombre. «Aférrese a eso. Procure no desmayar. Intente conseguir un equilibrio, es el mejor sistema. ¡Tómeselo con calma ¡ » Acepté el consejo, porque supuse que quizás en mi enigma hubiese estratos que ni siquiera él lograra percibir. Tal vez mi existencia dependía de ese mismo conflicto entre sexo y género, en cuyo caso, intervenir en él equivaldría a jugar con la esencia de mi personalidad. Acaso fuera una condición de mis facultades. Quizá si, como a veces se me ocurría, yo no era más que una parábola viviente de los tiempos, modificarme sería hacer abortar la verdad… abortar, en un doble sentido, la misma realidad. Porque, si bien no me cabía duda alguna respecto a lo que era mi yo esencial, observaba que, para la mayoría de la gente, una realidad opuesta tenía el mismo carácter de verdad.

_______________________________________________________________

El amor me rescató de aquella cápsula remota y fantástica, a la vez que me libró del peligro de auto destrucción, y todo lo que dicen de él, tanto con sentencias sublimes como con el lirismo más profundo, es una verdad que puede demostrarse. En el curso de mi vida, me enamoré con desconcertante frecuencia, pero he gozado en particular de un cariño cuya intensidad fue tan distinta a todos los demás, se desarrolló en un plano de experiencia tan misterioso y tuvo un contexto tan rico, que hizo desaparecer desde el principio mis ambigüedades sexuales y actuó como una llave para abrir el cerrojo de mi enigma.

______________________________________________________________

Fue un matrimonio que no podía salir bien y que, sin embargo, resultó como un sueño, un testimonio vivo, podríamos decir, del poder del espíritu sobre la materia … o del amor en su más pura acepción sobre todo lo demás. Con frecuencia, la gente se queda desconcertada por la naturaleza de este amor, pero a mí nunca me ha extrañado: todas las ambivalencias de nuestra relación me parecen una insignificancia comparadas con la divina emoción que la inspiró. A Elizabeth no le oculté nada, explicándole mi dilema como nunca lo había hecho: le dije que, a través de los años, todos mis instintos parecían ir haciéndose más femeninos y el físico masculino me resultaba cada vez más insoportable, si bien los mecanismos de mi cuerpo eran completos y funcionales, y le pertenecían a ella en todo su valor. Porque cuando el galán de una mujer jadea junto a ella, no experimenta necesariamente las satisfacciones ortodoxas de la virilidad. Fantasías diversas cruzan por su cerebro; múltiples emociones le asaltan; tal vez está furioso, no porque la fuerza vital salga precipitadamente de sus glándulas, sino porque sueña en fuego, guerra o poesía, acaricia una idea, se ama a sí mismo … o te ama. Por mi parte, cuando realizaba con Elizabeth el acto sexual, tenía la impresión de estar consumando una responsa- bilidad, fruto de la cual, con un poco de suerte, sería el incomparable don de los hijos: en cuanto a ella, obedecía a alguna alquimia mística y, dejando al margen la rivalidad del palacio de los Dagas o un mille-feuilles, me aceptaba francamente tal como yo era. Confío en que disfrutase.

Tuvimos cinco hijos, tres niños y dos niñas, pero, por la misma naturaleza de las cosas, el sexo era secundario en nuestro matrimonio.

En muchos aspectos, se trataba de una relación muy moderna. Era amistad y unión en plan de igualdad, porque en nuestro hogar no había macho dominante ni lugar para la hembra. Si nos repartíamos las obligaciones, no lo hacíamos obedeciendo a pautas sexuales, sino sencillamente de acuerdo con las necesidades de la casa o la capacidad de cada uno. Existe ahora el concepto de «matrimonio abierto», en el que los miembros gozan explícitamente de libertad para llevar vidas separadas, elegir sus propios amigos si lo desean, quizá tener sus propios amantes, limitados sólo por el reconocimiento de un afecto superior y un interés común. El nuestro fue siempre un acuerdo de ese tipo. No dependíamos el uno del otro. En ocasiones, me pasaba varios meses recorriendo el mundo, mientras Elizabeth viajaba en otra dirección con preocupaciones puramente personales. Aunque en tales ausencias nos veíamos unidos por una profunda inquietud respecto a la felicidad del otro, traducida frecuentemente, y con no poco gasto, en conferencias telefónicas transatlánticas o vuelos de fin de semana, la vida por separado nunca nos produjo ningún disgusto, nunca originó reproche alguno y la verdad es que, al reanudar la existencia en común, nuestras mutuas relaciones siempre eran más excitantes.

_______________________________________________________

Todo se desarrolló casi como una expedición militar: el coronel que ostentaba el mando, perteneciente hacía poco al estado mayor de Montgomery; el pequeño ejército de porteadores siguiendo el sinuoso camino, encorvadas las espaldas bajo el peso de sus cargas, por los montes, tras salir de Katmandú; las provisiones meticulosamente etiquetadas y empaquetadas, el plan de acción, el aire de disciplinada determinación. Fue una expedición que tuvo un éxito soberbio -nadie resultó muerto, nadie sufrió caída alguna-, y al rememorarla comprendo que su cohesión constituyó una hazaña específicamente masculina. Una vez más, la tenacidad fue la clave del éxito. Los hombres están más dotados que las mujeres para el espíritu de equipo, y en parte ello se debe a que, si son de una misma edad, de una misma clase y se hallan en condiciones semejantes, son capaces de trabajar conjuntamente como un mecanismo en mayor medida que las mujeres. No es tan probable que la alegría o el desaliento les aparten de su fin. Puesto que su paso es más regular, todos ellos pueden mantenerlo más fácilmente. Está claro que en ellos predomina el ritmo sobre la melodía.

En 1953, el ritmo era más firme de lo que pudiera serlo ahora, porque entonces se trataba de algo consciente, así como innato. La expresión altiva y el juego limpio eran consustanciales a la ética masculina británica, y el amor propio constituía un poderoso impulso hacia la proeza. y la empatía social también reforzaba poderosamente la sensación de masculinidad. La funcional eficiencia de clase que descubrí en el ejército se manifestó de modo idéntico en el Everest. Los escaladores de Hunt eran hombres pertenecientes a la oficialidad, como se les hubiera denominado entonces, y estaban unidos por gustos y valores comunes. Hablaban el mismo idioma, compartían la misma. clase de pasado y disfrutaban de los mismos placeres. Tres de ellos habían asistido al mismo colegio. Socialmente, formaban una especie de club; desde un punto de vista imperial -y aquélla era prácticamente la última de las aventuras imperiales-, constituían una compañía de sahibs atendidos por sus numerosos servidores.

No creo que, en circunstancias semejantes, pudieran aplicarse tales condiciones a mujeres de igual inteligencia, y cada vez menos se van pudiendo aplicar ya a los hombres. La pertenencia a una clase ha perdido su función precisa; el patriotismo, su fuerza exaltante; los hombres jóvenes ya no se avergiíenzan de la debilidad; el aplomo imperturbable ya no es un ideal, sino sólo una salida de music-hall. La barrera entre los géneros es ahora mucho más tenue y ninguna expedición futura al Himalaya será tan completamente masculina como la de Hunt. Me resulta más bien embarazoso tener que reconocer que, desde aquel día hasta la fecha., ninguna ha sido tan triunfal.

No necesito insistir en la sensación de alienación que experimentaba en compañía de aquel equipo formidable. Me caían muy simpáticos casi todos sus componentes y he conservado hasta hoy la amistad de algunos, pero mi impresión de sentirme aparte de ellos era muy fuerte y, aunque acepté sin remordimientos su ayuda en el curso de la aventura, siempre estaba deseando proteger mi singularidad. Detestaba considerarme uno de ellos, y cuando en Inglaterra nos pedían que estampásemos nuestra firma en minutas y mapas o que dedicáramos algún libro, yo solía poner «James Morris, del Times» … hasta que los ecaladores, me temo imaginándose que mi actitud obedecía a motivos muy distintos, me pidieron que no lo hiciera así. Al mismo tiempo, un caprichoso amor propio -porque yo también era hijo de la época- me indujo a adoptar aires viriles, quizá tanto para persuadirme a mí mismo como para convencer a los demás. Incluso me pasé un poco de la raya. Me dejé crecer la barba y cuando, concluida la expedición, entré en la sala de prensa de la Embajada Británica en Katmandú, con el vaso de aluminio tintineando en el cinturón de mis pantalones, el telegrafista me preguntó acremente si era necesario tener un aspecto tan selvático. Ni por asomo se percató de la crueldad de aquella pulla ni del dolor que me produjo: unas cuantas palabras suyas atravesaron las diversas capas protectoras con que me había revestido.

____________________________________________________________

Si bien no deseaba jugar ningún papel en los asuntos públicos, tampoco quería potencia sexual. Anhelaba desembarazarme de ella. Basta con recordar hasta dónde son capaces de llegar los caballeros árabes entrados en años, según se afirma, a fin de conservar la virilidad, fumando piel de lagarto o comiendo cuernos pulverizados de rinoceronte, para comprender lo asombrosa que parecerá esta ambición a la mayor parte de los hombres. Sin embargo, no creía que la impotencia significase falta de pasión. Nunca consideré el coito como la mejor parte de la actividad sexual, sino que compensaba, creo, esa falta de entusiasmo espermático con la variedad de mis satisfacciones sensuales. Eran placeres verdade- ramente eróticos, derivados de aquellas horas lánguidas y exuberantes de las tardes de Oxford; y no me cabe la menor duda de que la riqueza de mi prosa, que tan a menudo caía en lo retórico, aunque tenía sus momentos de esplendor, era en gran parte debida a lo que yo era.

Sucede que muchos de los artistas a los que más admiro, o con los que me siento más afín, parecen haber llevado una vida sexual frustrada o limitada, canalizando entonces su personalidad hacia la obra que hacían, o acaso domeñándola en ella. Pienso, por ejemplo, en Emily Eden, la ingeniosa y divertida solterona cronista de la vida angla-india; en Jane Austen; en el impotente Ruskin; en Disraeli, sin hijos y con una esposa mayor que él; en Harold Nicolson y su adorada bisexual Vita;* en Turner y Mendelssohn; en el voluptuoso Flecker y en el confuso T. E. Lawrence. Me acuerdo de mi querido Kinglake, paladín célibe de los derechos femeninos, de quien una mujer escribió en su necrológica: «Su libro Eothen vivirá eternamente … pero su persona, esa maravillosa mezcla de orgullo y humildad, de audaz e intensa timidez, de afecto y cinismo, nunca será conocida».

______________________________________________________________

Me las recetó el doctor Benjamin y las estuve tomando con impecable regularidad durante los siguientes ocho años, junto con hormonas femeninas sintéticas. Un rápido cálculo me indica que, entre 1964 y 1972, ingerí por lo menos doce mil píldoras y absorbí en mi organismo más de cincuenta mil miligramos de materia femenina. Indudablemente, gran parte de ella se perdía, pues el cuerpo desechaba de modo automático la que no podía absorber; la restante surtía su efecto y, poco a poco .. de persona con aspecto de varón saludable y tendencias sexuales ortodoxas, que rondaba la edad mediana, fui convirtiéndome en un ser peligrosamente próximo al hermafrodita, ni de un sexo ni de otro en apariencia, y de edad indefinida. Tenía la certeza de que era un proceso reversible y de que, si al cabo de unos años decidía no seguir adelante con la prueba, recobraría gradualmente la masculinidad; claro que, cuanto más femenina me tornaba, más feliz me sentía, pese a haberme convertido en objeto de curiosidad general y, me temo, en fuente de situaciones embarazosas, aunque a nadie se le ocurrió manifestarlo ante Elizabeth y los niños.

El cambio era infinitamente gradual. Me sentía una especie de Jekyll y Hyde al ralentí, que jugaba con retortas y tubos de ensayo en mi oscuro laboratorio; pero los efectos eran tan sutiles que ni siquiera parecían provocados artificialmente y pasaron inadvertidos durante años a las personas con quienes alternaba diariamente. Incluso daba la impresión de que formaban parte del proceso natural de envejecimiento. Salvo que, afortunadamente. tenían resultados contrarios y me rejuvenecían. El primer resultado no fue exactamente una feminización de mi cuerpo, sino un desprendimiento de la áspera envoltura de la que está revestida toda persona del sexo masculino. No me refiero sólo al vello corporal, ni siquiera al espesor de la piel, ni a la dura protuberancia de los músculos; a decir verdad, todo aquello desapareció en pocos años, pero también se disipó a la vez algo menos tangible, que me consta ahora que era específicamente masculino: una especie de capa invisible de elasticidad en reserva que resguarda al macho de la especie, pero al mismo tiempo amortigua las sensaciones corporales. Se diría que el cuerpo del hombre ha sido rociado con una capa protectora por un aerosol divino, para que el contacto con el aire y el sol sea menos inmediato, y pueda condensar de manera más poderosa dentro de sí mismo sus propios recursos, específicamente masculinos.

Esta apariencia, porque en verdad apenas es otra cosa, se desprendió de mí y me sentí al mismo tiempo físicamente más libre y más vulnerable. Ya no tenía armadura. No sólo me afectaban más el calor y el frío, sino también los estímulos del mundo que me rodeaba. Gozaba de la bondad del sol de un modo físico más directo y, por primera vez en la vida, comprendí el deleite de holgazanear en las playas. Las ráfagas de viento frío me penetraban más cruelmente. Era como si pudiese sentir el peso del aire oprimiendo mi persona, o formando remolinos al pasar, y pensaba que, si cerraba los ojos, la presencia del claro de luna refrescaría mis mejillas. Me sentía mucho más liviano, y también más ligero de movimientos; no tan ardiente y fogoso como lo había sido en el Everest, sino más etéreo y flexible. Parecía como si mi sentido de la gravedad se hubiese modificado, haciendo que mi equilibrio fuera más delicado o sutil. Soñaba con frecuencia en la levitación y comprobé que, curiosamente, me era más fácil doblar la esquina cuando por la calle veía acercárseme a un conocido al que deseaba eludir, como si en la vida real pudiese elevarme en el aire durante unos segundos.

Todo ello contribuyó a rejuvenecerme. No era sólo cuestión de parecer más joven: salvo en términos de simple cronología, era más joven. Disfrutaba de aquel sueño secular: una segunda juventud. Mi piel tenía un tono más claro, mis mejillas eran más rosadas, mi paso más ligero, mi figura más esbelta. Y lo que era aún más importante: estaba empezando de nuevo. Era como si hubiese escapado a los engranajes de la vida, o regresado a un ciclo anterior para recorrerlo por segunda vez, o como si hubiese llegado al «bis» de una sonata que empieza de modo idéntico, pero termina de modo acentuadamente distinto. La vida y el mundo me parecían nuevos. Hasta mis relaciones con Elizabeth, que pronto perdieron sus últimos elementos de contacto físico, adquirieron una lucidez inédita. Mi cuerpo parecía aumentar en complejidad, era más vi- brante en sus reacciones, pero mi espíritu se sentía más sencillo. Durante toda la vida me habían gustado los animales, pero ahora me consideraba más cerca de ellos e incluso me sorprendí una vez hablando a las flores del jardín, deseándoles felices pascuas o agradeciéndoles el hermoso espectáculo que ofrecían. («¿Acaso ese proceso afectaba de alguna manera su mente?», preguntó uno de los lectores de mi editor al comentar este pasaje en el primer borrador del libro… Pero, no, durante años había hablado a la máquina de escribir, y no siempre en términos tan amables.)

___________________________________________________________

El más difícil de todos nuestros problemas fue explicar a los chicos lo que estaba sucediendo. Era evidente que algo ocurría porque, si bien nunca aparecí ante ellos vestido de mujer, casi siempre me trataba todo el mundo como si lo fuera en su presencia. No temíamos demasiado sus reacciones: habían dejado atrás los años más vulnerables de su infancia, los mayores casi eran hombres y, como siempre, depositábamos nuestra confianza en el poder curativo del amor. En cambio, considerábamos más alarmante el peligro de que en el colegio se burlaran de ellos. El mayor, Mark, me dijo que sospechó la verdad por primera vez al descubrir en nuestra biblioteca un estante cargado de libros sobre transexualidad … cuidadosamente puestos allí, de hecho, para que lo sospechara. Creo que los otros fueron descubriéndolo de modo gradual: por indicios sueltos o alusiones, por comentarios entre ellos y, finalmente, por mi propia confirmación reveladora. Con la ayuda constante de sensibles profesores, parecieron escapar a las pequeñas miserias de las mofas escolares y, cuanto más femenino y más próximo a mi propia realidad me iba sintiendo, más cercano a ellos me sentía también. En nuestras relaciones no hubo ningún mo- mento traumático a causa de ello, ni se produjo la situación de encontrarme un día con los chicos vestido de hombre y presentarse al siguiente con ropas de mujer. El proceso fue infinitamente lento y sutil y confío en que, a lo largo del mismo, no dejaran ni por un segundo de darse cuenta de que el afecto que me unía a ellos se mantuvo invariable.

__________________________________________________________

Hacia 1972, cuando creí llegado el momento oportuno, la opinión de los médicos había variado. Gracias en gran parte a los esfuerzos de persuasión del doctor Benjamín, de Nueva York, muchos otros facultativos reconocían que quizás, después de todo, la cirugía fuese el enfoque apropiado para un problema que cada vez era más corriente y que resultaba evidentemente insoluble en términos absolutos. Estaban desacreditados ya los viejos métodos psiquiátricos. Se reconoció que los tratamientos por condicionamiento negativo no eran eficaces para los auténticos transexuales. Las fórmulas usuales de determinación del sexo, por aceptables que pudieran ser para los jueces o árbitros de los Juegos Olímpicos, se consideraban cada vez más inadecuadas a medida que la complejidad de los conceptos de género e identidad se hacía de año en año más evidente y a la vez más desconcertante.

En América, varios hospitales universitarios habían creado servicios consagrados a tratar los problemas de identidad y de género, en los que se empleaba la cirugía como último recurso, y, también en Inglaterra, diversos centros hospitalarios operaban ya a los transexuales. Por lo menos seiscientas personas de uno y otro sexo se habían sometido a intervenciones quirúrgicas en los Estados Unidos: una de ellas, cuando menos, se llevó a cabo por orden de un tribunal de justicia. Quizás otras ciento cincuenta personas fueron operadas en Gran Bretaña, muchas de ellas de modo gratuito, por cuenta de la Seguridad Social. Las técnicas operatorias estaban netamente definidas. En el caso de los nacidos varones, se les quitaba el pene y los testículos y se creaba una vagina, bien en el curso de la misma operación, bien mediante otra intervención posterior. Desde el punto de vista funcional, el paciente quedaba poco más o menos en las condiciones de una mujer a la que se hubiera practicado una histerectomía total. El orgasmo era posible, porque las zonas erógenas conservaban la sensibilidad, pero la concepción no, naturalmente, ya que nadie ha logrado todavía efectuar con éxito el trasplante de ovarios, y mucho menos el de matriz.

Esa operación era la que yo había decidido que me hiciesen. Mis médicos de Londres llevaban mucho tiempo asegurándome que, llegado el momento, no habría ninguna dificultad. Pero en la primavera de 1972, cuando me sentía dispuesto a franquear aquel último escollo de acuerdo con mi familia, surgió un obstáculo inesperado. El cirujano que se entrevistó conmigo, y que aceptaba operarme en el hospital de Charing Cross, se negó a practicar la intervención hasta que Elizabeth y yo nos hubiesemos divorciado. Comprendía su punto de vista, porque el hombre no podía conocer la naturaleza de nuestras mutuas relaciones, y la verdad es que me daba cuenta de que al final acabaríamos por divorciamos. Pero, después de pasarme toda la vida enzarzado en mi lucha solitaria, no estaba dispuesto a ofrecer mi destino, como un sacrificio, ante los tribunales de Su Majestad. ¿Quién sabía qué afrentas íbamos a tener que soportar? Y además, ¿acaso era asunto suyo?

No, decidí: ahora establecería yo las reglas. Pondríamos fin al matrimonio cuando nosotros lo juzgásemos oportuno, cariñosamente, y de la misma manera que antes había buscado tantos consuelos y distracciones, me haría operar en algún lugar del extranjero, al margen de la ley.

___________________________________________________________

Había oscurecido ya y la habitación no resultaba demasiado acogedora. Su iluminación era escasa, el suelo distaba de estar escrupulosamente limpio y el lavabo, me di cuenta en seguida, jamás tuvo agua caliente. Podía oír el sordo rumor de la circulación al otro lado de la ventana, así como ruidos más precisos que provenían del callejón situado más abajo. La clínica parecía su- mergida en un silencio permanente, como si yo estuviese encerrado y aislado de toda otra vida … lo que no estaba muy lejos de la verdad, ya que el timbre de aviso no funcionaba y en la planta no había ningún otro paciente. Como no venía nadie, me senté en la cama y, silenciosamente, me entretuve solucionando el crucigrama del Times: porque, aunque aquella situación les parezca a ustedes deprimente, e incluso alarmante, en mi espíritu no había el menor asomo de desconsuelo, ni sensación alguna de miedo, ni arrepentimiento ni duda sobre mi resolución. Poderes que no podía controlar me habían llevado hasta la habitación número 5 de la clínica de Casablanca y, aunque hubiera deseado hacerla, no me habría sido posible huir.

________________________________________________________

Permanecí dos semanas en la clínica y fui acostumbrándome gradualmente, a medida que me iban quitando vendas y sondas, al hecho de tener un nuevo cuerpo. Ahora, cuando me contemplaba a mí misma, ya no parecía un híbrido o una quimera: era un ser completo, tan proporcionado como lo fui una vez, aunque de modo distinto, bastantes años atrás, cuando estuve en el Everest, Entonces me había sentido enjuto y musculoso; ahora me sentía, por encima de todo, deliciosamente limpia. Acababan de extirparme las protuberancias que poco a poco había llegado a detestar. Me habían convertido, según mi propio punto de vista, en una persona normal

Recuerdo los días pasados allí con una tierna imprecisión. Tenia la sensación de estar matando el tiempo, de holgazanear, al estilo oriental. A veces, Fátima, la enfermera jefe, entraba a cambiarme el vendaje o a inyectarme un antibiótico: un auténtico personaje de serrallo, pensaba yo, una mujerona capacitada, una especie de Dama de los Cuchillos que cumplía su labor metódica y desapasionadamente, como si tuviera que informar directamente al sultán. En cierta ocasión, durante una de aquellas dolorosas manipulaciones postoperatorias, le oí susurrar una sola palabra: «¡Valor!», pero lo normal era que su rostro no reflejase el menor asomo de compasión o siquiera de interés. A veces entraba la muchacha encargada de la limpieza, que barría el suelo inútilmente o me cambiaba las sábanas y entonaba una trémula melodía árabe mientras realizaba sus tareas; en ocasiones, rniraba ociosamente por el balcón o me confiaba las penalidades de su vida doméstica. El poco árabe que yo conocía me daba un toque de misterio y, cuando llegó un enorme ramo de rosas para mí, las otras doncellas de la clínica vinieron a admirarlas y empezó a rumorearse que yo tenía un rico protector en Rabat … Dije que no era tan afortunada, pero, sonriendo maliciosamente, me replicaron: «Ah, pero usted habla árabe».

_______________________________________________________

Se nos dice que la brecha social entre los sexos va cerrándose, pero lo único que puedo asegurar es que, tras haber experimentado ambos papeles en la segunda mitad del siglo XX, me parece que no hay aspecto de la existencia, ningún momento del día, ningún contacto, ningún trato, ninguna reacción que no sean distintos para los hombres y para las mujeres. El mismo tono de voz en que se dirigían a mí, la misma actitud de la persona que tenía detrás en una cola, la misma atmósfera de la habitación en la que entraba o del restaurante en una de cuyas mesas me sentaba, todo eso me recordaba constantemente mi cambio de condición.

Y si las reacciones de los demás variaron, también lo hicieron las mías. Cuanto más me trataban como mujer, más mujer me sentía. Me adaptaba, quieras que no. Si se daba por supuesta mi habilidad a la hora de maniobrar con el coche o de abrir una botella, descubría que me iba haciendo incompetente para ello, por extraño que parezca. Si se creía que una caja era demasiado pesada para que yo la levantase. inexplicablemente no podía levantada. Al verme ahora obligada a pasar más tiempo entre mujeres que entre hombres, la conversación de aquéllas empezó a parecerme más agradable. Las mujeres me trataban con una franqueza que, si bien constituía uno de los más felices descubrimientos de mi metamorfosis, implicaba a su vez mi conversión en miembro de un clan, una facción o, por lo menos, una escuela de pensamiento: y me encontraba así gravitando siempre hacia el campo de lo femenino, tanto si era cuestión de compartir un departamento en el vagón de ferrocarril, como de apoyar una causa política. Los hombres me trataban cada vez más como a un ser dependiente, comno al Chevalier d’Eon,. que se vio obligado a aceptar a alguien que velara por su feminidad … Cierta mañana, en un momento de descuido, mi abogado llegó incluso a llamarme «hija mía»; y así, al ser tratada todos los días de mi vida como un ser inferior, involuntariamente, poco a poco, acepté esa situación. Descubrí que, incluso ahora, los hombres prefieren que las mujeres estén peor informadas, que sean menos capaces, menos habladoras, y desde luego menos egocéntricas que ellos; de modo que, por regla general, procuraba complacerles.

Me resulta difícil recordar cómo era mi vida cotidiana en tanto que hombre, quiero decir un hombre sin equívoco posible, tal como era antes de que empezase a producirse algún cambio en mí. A veces, sin embargo, mediante un esfuerzo consciente, intento captar de nuevo aquella antigua sensación y me doy cuenta de la diferencia con mi condición actual. Por ejemplo, cuando algún amigo cortés me invita a almorzar, me divierte pensar que hace sólo algunos años aquel servicial camarero me hubiese tratado a mi como ahora le está tratando a él, a mi amigo. Entonces me hubiera saludado con respetuosa formalidad. Ahora me desdobla la servilleta, con un gesto juguetón, como si pretendiera divertirme. Entonces hubiese tomado mi pedido con expresión grave; ahora espera de mí que pronuncie algún co- mentario frívolo (y lo hago). Entonces hubiera fingido, como mínimo, respetar mis conocimientos a la hora de elegir los vinos; ahora ni siquiera me consulta. Entonces se hubiese dirigido a mí como a un superior; ahora parece considerarme (porque es hombre jovial) una especie de cómplice. Se me trata, naturalmente, con la deferencia convencional que espera una mujer: me apartan las mesas, me ayudan a ponerme el abrigo, me abren las puertas; pero yo sé que es una deferencia de segunda clase y que el hombre que va detrás mío es el cliente que cuenta.

Pero todo aquello en seguida me pareció perfectamente natural, tan poderosos son los efectos de la costumbre y el ambiente. Aunque llegué tarde a la feminidad –«un caso de crecimiento tardío», como alguien dijo de mí-, pronto interioricé la sutil opresión de que son víctimas las mujeres y me adapté a ella, del mismo modo que mis congéneres lo habían hecho a lo largo de generaciones. Naturalmente, de ninguna manera resultaba desagradable. Aunque la condescendencia de los hombres podía llegar a ser exasperante, su cortesía resultaba muy agradable. Aunque era fastidioso que te consideraran incapaz de comprar un billete de segunda para Liverpool, no dejaba de ser estupendo que alguien lo hiciese por ti. No tenía ningún interés particular en que me consideraran una maravilla maniobrando con el automóvil marcha atrás, y no me importaba en absoluto dejarme guiar por algún mozo de garaje analfabeto si ello significaba que me iba a dar unos cuantos cupones de más.

La gente suele ser mucho más amable con las mujeres, y la sociedad es también más indulgente. El problema del aparcamiento es un caso ilustrativo. Inquieta a los hombres bastante más fá- cilmente que a las mujeres, y no sin razón: el hombre debe luchar por conseguir un espacio junto al bordillo, mientras que la mujer puede estar segura de que, en un momento de apuro, alguien le dejará sitio para entrar o salir y de que una sonrisa o una broma la sacarán del apuro, En la mayoría de los incidentes cotidianos, las mujeres disfrutan de ventajas similares. La mujer puede hablar en un tono más mordaz, porque es menos probable que le devuelvan la pelota, y puede arriesgarse más, porque los estúpidos la tomarán por necia y los inteligentes respetarán su audacia. Su fragilidad es su fuerza y su inferioridad un privilegio, a menos, naturalmente, que deba enfrentarse con alguna de esas terribles encargadas de controlar el estacionamiento en Londres, o con las aduaneras de Delhi, en cuyo caso sólo el Cielo podrá ayudarla.

__________________________________________________

Mis puntos de vista sobre la vida también evolucionaron. Incluso era más emotiva ahora. Me costaba menos llorar y era ridículamente susceptible a la tristeza. o al halago. Al darme cuenta de que me interesaban más bien poco las cuestiones importantes (que un cambio de sexo, se lo aseguro, coloca en una nueva perspectiva), empecé a preocuparme por los pequeños problemas. Mi campo visual pareció reducirse y buscaba menos las amplias perspectivas que los detalles significativos. En mi actividad literaria, el acento se desplazó de los lugares a las personas. El ensayo topográfico preciosista, que había sido mi punto fuerte, así como la fuente de mis ingresos, empezó a resultarme menos sencillo y observé que me concentraba más en los individuos y en las situaciones. A lo largo de los años en los que se produjo mi cambio, estuve profundamente absorbido —aunque a usted le resulte difícil adivinarlo a partir de los datos que he dado hasta ahora en esta autobiografía tan selectiva– con mi obra más ambiciosa, una trilogía sobre el Imperio victoriano. El primer volumen lo escribí mientras aún era hombre y es, por encima de todo, la evocación de una era y de un mundo; el segundo lo redacté en el curso de los últimos años de mi metamorfosis y es mucho más rico en personalidades y anécdotas; todavía no he empezado el tercero, y espero ver con interés cuáles serán sus características. Del mismo modo que me siento emancipada como persona, tengo la impresión de estarlo como escritora: tal vez, después de todo, voy a ser novelista.

____________________________________________________

Se estarán preguntando ahora cómo veía a hombres y mujeres. Claramente, podría decir, porprimera vez. Ya no tenía inhibiciones, ni reservas semiconscientes. Ya no estaba atrofiada, porque sentía revivir jubilosamente los impulsos sexuales. Al contemplar mi personalidad, reconocía tristemente mis propios deseos frustrados, que por fin aparecían netos y claros pero irreparablemente malgastados. Me daba cuenta ahora de cuán ardientemente había deseado que un hombre me amara y me tomara entre sus brazos. Me daba cuenta de cuánto me hubiera gustado ser una esposa llena de orgullo y valor, una madre apasionada, y de cómo mi pobre yo desamparado había anhelado realizarse del todo sexualmente … conocer aquel florecimiento que, faute de mieux, a menudo convertí en palabras, patriotismo o cariño hacia un lugar. Por fin los postigos se habían abierto, ya no estaban herméticamente cerrados como esos ruidosos cierres metálicos de los tenderos de El Cairo, destinados a mantener a raya a los indeseables durante la prolongada siesta. Caminaba un día por Jermyn Street cuando ví, por primera vez desde hacía veinte años, a un miembro del equipo que alcanzó el Everest en 1953. Dios mío, me dije, qué extraordinariamente elegante es ese hombre. Siempre había sabido que era un hermoso ejemplar masculino, pero sólo me gustaba por sus modales amables y hasta aquel momento no me permití la licencia de pensar en él como un hombre deseable.

Había encontrado por fin mi verdadero lugar y, al mirar abiertamente a los miembros de la especie humana que había a mi alrededor, reconocíaya sin sentirme violenta lo atractivos que podían ser los hombres y con qué placer me dejaría acariciar por ellos. Los vela con mi sexualidad liberada y con una actitud natural.. A veces me preguntan si tengo intención de casarme con alguno; pero no: los hombres a los que he querido ya estaban casados, o muertos, o muy lejos .. o eran indiferentes. ¡Demasiado tarde! Además, aunque Elizabeth y yo nos hemos divorciado, nuestra amistad nos mantiene más unidos que nunca y, a menos que alguna pasión ciega se apodere de una de nosotras, nos proponemos compartir nuestras felices vidas para siempre, Ella tiene una alquería en las Montañas Negras del sur de Gales; yo tengo un piso en Bath; compartimos los viejos edificios de Trefan; y relacionándonos siempre, dondequiera que estemos, y vinculándonos también con nuestros hijos, tanto si están cerca como lejos, nos une un lazo de cariño que no podemos romper.

________________________________________________________

«¿Qué se siente al ser mujer, después de tantos años de ser hombre?» No puedo responder sinceramente a esta pregunta familiar” En primer término, nunca pensé en mi misma como un verdadero hombre y, por consiguiente, ignoro lo que siente un hombre. Por otra parte, hay aspectos de la vida de una mujer que nunca podré conocer: la adolescencia, la menstruación, el alumbra- miento, una sexualidad femenina completa. Y en tercer lugar, nadie sabe realmente lo que siente otro: cualquiera puede creer que tiene sentimientos de mujer, o de hombre, pero en realidad tal vez sean simplemente sentimientos que sólo le pertenecen a sí mismo.

Pero permítanme que me analice a mí misma, una mañana corriente, en Bath, a donde voy a escribir mis libros. Veamos qué sensaciones ordinarias, específicamente femeninas, experimento a diario. En primer lugar, me siento pequeña, y pulcra. De hecho, no soy pequeña, mido metro setenta y cinco y peso sesenta kilos, y tampoco soy terriblemente pulcra, pero mi feminidad contribuye a darme esa impresión. Mi blusa y mi falda son ligeras, alegres, brillantes. Los zapatos hacen que mis pies parezcan más delicados de lo que son, y además me proporcionan, quizá más que cualquier otra prenda de vestir, una sensación de vulnerabilidad que me gusta bastante. Mis pulseras rojas y blancas me dan la sensación de estar a la moda, mi bolso combina con los zapatos y el conjunto hace que me sienta muy organizada. No uso mucho maquillaje, pero el que me aplico a la cara es vitalizador, alegre, como una mano de pintura recién administrada a una puerta de entrada. Cuando voy por la calle, me encuentro conscientemente dispuesta a sorneterme a la valoración del mundo, de una manera que nunca sentí como hombre.

Y cuando el vendedor de periódicos parece contemplarme con mirada aprobadora, o cuando el lechero me sonríe, me inunda una felicidad absurda, como si en el Sunday Times me hubiesen obsequiado con una crítica elogiosa. Sé que es una tontería, pero no puedo evitarlo. Mi humor y mi estado de ánimo son ahora más variables y he observado que un detalle halagador a primera hora de la mañana provoca en mí una reacción en cadena y el placer me dura todo el día. Me doy perfecta cuenta de que esas fluctuaciones proceden en realidad de mí misma, no de la actitud del vendedor de periódicos o del lechero, pero, curiosamente, mis sensaciones internas son exteriormente visibles y hacen que también el cartero me sonría. No creo que los hombres sientan este contacto inmediato con el mundo circundante; para mí, es uno de los encantos y estímulos constantes de mi nueva condición.

¿Qué observo al descender por la colina, rumbo al barrio comercial? Tal vez no contemple de una manera tan soñadora como antes las perspectivas de la plaza y de la calle semicircular; en cambio, mi mirada se siente atraída hacia el interior de las casas, entrevisto a través de los visillos, hacia las relucientes aldabas, hacia la placa de una puerta, hacia los detalles de un arquitrabe. Miro el lugar de una manera más íntima, acaso porque, finalmente, me siento integrada en la vida de la ciudad. Ya no soy el observador profundamente distanciado, el espectador casi extraño a la escena; formo parte de ella, estoy unida mediante una activa empatía a los detalles más simples: la vida de la cocina y el jardín, los niños y los animalitos, la compra y la conversación intrascendente. Ello es estupendo para mí moral, aunque me temo que, con el tiempo, pueda alterar la naturaleza de lo que, en algunos instantes de presunción, llamo mi arte.

Hago un alto para charlar. Pero no se trata de una conversación mordaz o socarrona como las que sostenía con los camaradas del Noveno de Lanceros, en la Printing House Square o, de modo fortuito y un poco avergonzada, con los colegas del Guardian, sino de una charla amable, inocente, bastante insustancial, pasando de un tema a otro. Tengo plena conciencia de que ese tipo de conversación carece de forma y contenido, pero disfruto con ella. Es un ritual tranquilizante, algo así como hacer punto, basado en frases estereotipadas y convencionales de placer o lamento, como en una pieza de teatro kabuki, pero que resulta sincero a pesar de su fugacidad. «Seguro que te aburres soberanamente con la cháchara de tus nuevas amistades», me escribía el otro día un amigo mío. Sin embargo, cuanto más tiempo paso en mi nueva condición, mayor satisfacción me produce tropezar con la señora Weatherby, cuando voy camino de la compra.

Aunque ese amigo mío pueda ponerlo en duda, ayer la señora Weatherby se interesó de veras por mi jaqueca: cuando me analizo a mí misma, descubro que no me aflijo menos sinceramente al enterarme de que Amanda se perdió, por culpa del tobillo, la excursión organizada por el colegio. No soy mejor persona de lo que era antes, pero sí más sensible a los pequeños detalles. Me preocupo más por ellos, acaso porque estoy menos obsesionada conmigo misma. Puedo situarme con mayor facilidad en el lugar de la señora Weatherby y me intereso por ella de manera más auténtica. ¿Experimentaría lo mismo, caso de dialogar con un hombre? Probablemente, no. Tomaría su sinceridad con algo de secreta ironía y me pondría un poco en guardia.

No cultivo el sentido del ahorro y la alimentación no me quita el sueño, así que paso de modo rutinario y superficial por la tienda de comestibles: un par de chuletas para pasarlas por la parrilla, la primera lechuga que me viene a mano, una buena cantidad de las mejores manzanas, unas cebollas frescas, rábanos, Camembert y una bolsa de nueces del Brasil sin cáscara. Una dama que conozco me informa con aire entendido de que las manzanas están más baratas en George Street, pero la vida me parece demasiado breve para perder el tiempo ahorrándome un penique por libra y confirmo esa idea comiéndome una en el primer lugar que encuentro. Dedico más tiempo a mirar escaparates. Naturalmente, ninguna catástrofe ni metamorfosis me apartará de las librerías, pues es un hábito para el que no cuentan ni sexo ni género; pero si hay un hecho completamente nuevo, y es que ahora hasta me gusta ramonear por otros terrenos. Me encanta mirar vestidos, y probármelos también, incluso aunque no tenga verdadera intención de comprar ninguno. Me gusta ver alfombras, papeles pintados, por no hablar de antigüedades, muebles, cuadros o casas … no ya, como solía hacerla antes, sólo cuando albergo la idea de adquirir algo, sino simplemente por el placer de curiosear. Compro en la juguetería un juego de construcción para Tom, y me imagino, tiernamente, la cara que pondrá cuando lo abra; luego, al pensar en la expresión desilusionada que tendrá la carita de Susan, detrás de su hermano, compro también algo para ella.

El mundo que habito en Bath es un mundo netamente femenino. Nunca viví allí cuando era hombre y mis contactos diarios con los seres masculinos son rápidos y esencialmente artificiales: ambas partes -yo y ellos- interpretan un papel. Por lo demás, mis relaciones con las mujeres están llenas de naturalidad y mutua con- fianza. A menudo se me pregunta si mi experiencia me ha convertido en militante feminista y, en cierto modo, así es. He visto la vida desde ambas perspectivas y conozco los prejuicios que perviven. Sé que por el mero hecho de ser una mujer, incluso en una ciudad tan cortés como Bath, hay muchas situaciones poco importantes en las que se me trata como un ciudadano de segunda clase, no porque carezca de inteligencia, experiencia o carácter, sino sencillamente porque tengo un físico femenino. Nada me irrita más que ver a una mujer despreciada o postergada por algún es- túpido (naturalmente, los hombres inteligentes nunca se comportan así), porque sé con absoluta certeza que ese sectarismo es una inmensa estupidez y me hierve la sangre al pensar que se aplica también a las cuestiones importantes de la vida.

_______________________________________________________

Tales son los aspectos superficiales de mi nueva conciencia y, a pesar del incidente del caballito rojo, debo añadir el franco placer -y creo que la mayoría de las mujeres sinceras lo reconocerán- que me proporcionan las pequeñas atenciones que los hombres tienen ahora conmigo, como levantarse por mí o abrirme la puerta, y que realmente le dan a una la agradable sensación de que la aprecian, respetan o protegen, detalles que quizás una no merece, pero que acepta agradecida. Por profundas que sean las nuevas emociones, me resultan sin embargo mucho más difíciles de identificar, y ello no sólo a causa de su mayor fugacidad, sino porque olvido más rápidamente lo que sentía antes del cambio. El pasado se aleja a una velocidad superior a la acostumbrada, y estoy perdiendo mis últimos puntos de referencia: la zancada masculina, la seguridad varonil, los problemas y las pequeñas ventajas de la masculinidad, la constancia y la fortaleza, la independencia y la supremacía. Soy verdaderamente incapaz de descubrir cómo hubiese hablado entonces a la señiora Weatherby. No consigo imaginarme qué hubiera dicho Jane acerca de Archie. Lo olvido todo muy deprisa: en parte porque cada mes que pasa me siento más acostumbrada a la feminidad y en parte porque no deseo recordar aquello.

_____________________________________________________________

A menudo, me preguntan si me arrepiento, y respondo frívolamente que no, que lo que lamento es haber perdido un poco el placer que sentía antes al beber el vino y que me gustaría poder consultar todavía los horarios de trenes en el Traveller’s Club. Pero claro que lamento algunas cosas. Lamento los trastornos que he ocasionado a los demás. Lamento el tiempo perdido. Alguna que otra vez, echo de menos mi masculinidad, cuando se trata de realizar un trabajo bien hecho o de hacer escuchar mi opinión. Lamento la necesidad de todo aquello, como lamento los años de plenitud que hubiera podido vivir como hombre o como mujer, y que están irremediablemente perdidos.

Pero ni por un instante me arrepiento del acto del cambio de sexo. No veía ninguna otra alternativa, y eso me ha hecho feliz. En este sentido, soy uno de los pocos seres afortunados. Hay personas de todo tipo que emprendieron el mismo camino y que, en general, se encuentran entre las más desdichadas de cuantas pueblan la faz de la Tierra. Desde mi viaje a Casablanca, he conocido algunas y mantengo correspondencia con muchas más. Algunas consiguieron que las operasen, otras simplemente lo anhelan ardientemente y toda complicación del instinto sexual, cualquier conflicto derivado de la neurosis social, juega un papel en sus angustias. Conozco un catedrático de Universidad, nacido varón, que se sometió a la cirugía sin ningún tratamiento hormonal previo, porque deseaba vivir como una lesbiana. Conozco un funcionario estatal, distinguido y de refinada cultura, que está cerca de cumplir los sesenta años, cuya existencia ha quedado destrozada a causa de la amargura que le produce su envidia de la feminidad: quebrantada su confianza por un terrible tratamiento de condicionamiento negativo, transformado por las hormonas su vigoroso físico, roto su matrimonio, abandonada su carrera. Conozco una mujer instruida, transformada en hombre, que ante el terror que sentía por su nuevo papel dejó su casa, su familia, todo, para ir a aislarse en la soledad de una lejana villa rural. Y éstas eran personas inteligentes y equilibradas: ya no hablo de los pobres naúfragos de la intersexualidad, de los homosexuales sin rumbo, de los travestis, de los exhibicionistas psicóticos, que van dando traspiés por ese semi-mundo, como payasos pintarrajeados, que dan lástima a los demás y a menudo se inspiran horror a sí mismos.

El sexo también tiene sus razones, pero me parece que los únicos transexuales que realmente pueden conseguir la felicidad son los de la especie clásica, los que toda su vida se sienten enigmas, aquellos cuyo dilema no es en absoluto primariamente sexual, los que no hallan una finalidad racional a sus impulsos, ni siquiera a sí mismos, sino que simplemente se ven empujados, ciegos e indefensos, hacia la mesa de operaciones. De todos nuestros compañeros, somos los más resueltos. Nada nos detiene, ni el temor al ridículo o a la pobreza, ni la amenaza del aislamiento, ni siquiera la misma perspectiva de la muerte. Durante mis años de tortura, me parecía más seguro, por regla general (ya que no deseaba poner en peligro mi salud mental más que lo imprescindible), enfocar el problema existencialmente y suponer que era algo cerrado en sí mismo, sin causa, sin significado. Sólo al escribir este libro ha sido cuando he profundizado tanto en mis propias emociones. Sin embargo, nada de lo que he descubierto ha sido capaz de debilitar mi convicción y, si me viese cogida de nuevo en la misma trampa, nada me apartaría de la meta, por espantosas que fueran las perspectivas, por desesperada que fuese la apuesta. Recorrería el mundo en busca de cirujanos, sobornaría a curanderos o a alguien que supiera de abortos, empuñaría un cuchillo y lo haría con mis propias manos, sin miedo, sin escrúpulos, sin dudas, sin pensarlo dos veces.

_____________________________________________________

Por cada transexual que consiga esa recompensa -hallar su verdadera identidad-, diez, acaso cien, descubrirán al final que todo eso no fue más que un espejismo, por lo que su último dilema difícilmente será menos terrible que el primero.

Pero me parece que no, porque creo que la motivación del transexual, al menos como yo la he experimentado, es mucho más que una compulsión social: también es de orden biológico, imaginativo y esencialmente espiritual. En el plano físico, he conseguido asimismo, dentro de lo humanamente posible, la identidad que deseaba desesperadamente. He llegado al convencimiento, destilado a partir de aquellas sacramentales fantasías de mi infancia, de que la aproximación más cercana a la perfección que puede pretender la Humanidad se encuentra en la persona de la mujer que se ha realizado a sí misma… y particularmente, quizás, en la persona de la mujer comprensiva, inteligente y sana que, superada ya su menopausia, no se siente obstaculizada por los mecanismos sexuales y posee todavía un espíritu creador en otros sentidos, es aún capaz de amor y sensualidad, graciosa en su conducta, conserva intactas sus aspiraciones y está más allá de la ambición. En todos los países, entre todas las razas, esas mujeres son, por regla general, las personas a las que yo más admiro; y en sus filas, me enorgullezco de ello, aunque sea en la última hilera, en el flanco, me considero ya admitida.

Pero si mi sensación de aislamiento ha desaparecido, mi sensación de ser distinta se mantiene, y ello es inevitable. Por mucha que fuese la destreza del doctor B., por solícito que sea el Departamento de Sanidad y Seguridad Social, yo no seré jamás como las demás personas. Mi pasado me acompaña, y seguirá acompañándome. Porque a lo largo de mi viaje conservé siempre ese vestigio de misticismo, de locura si ustedes quieren, y la unidad que buscaba, ahora lo sé, era más que una unidad de sexo y género, y tendía hacia esa lejana visión de Henry: «Un ideal más elevado: el de no ser ni hombre ni mujer».

Así que no me importa que mi ambigüedad persista. Llevé vida de hombre, ahora llevo vida de mujer, y tal vez algún día trascenderé las dos… si no en mi persona, quizás en mi arte, sino en este mundo, tal vez en algún otro lugar. No hay norma, ni criterio, y acaso tampoco explicación. ¿Qué importa que yo sea un personaje equívoco? Pienso en el hombre que tocaba las puertas en Kanpur, escudado en su peculiaridad; pienso en las garzas reales a las que solía sorprender cuando furtivamente trataban de coger algún pez en el río de Trefan, tan solitarias y larguiruchas, tan autónomas; recuerdo los jabalíes verrugosos de Kenia, «hermosos los unos para los otros»; y al proyectar la mirada sobre todo aquello que sigo amando, asombrada aún por la universal sensualidad de la vida, llego a la conclusión de que no quisiera ser nadie más que yo misma. « ¡ Hoy -según reza un dicho californiano que admiro- es el primer día del resto de su vida!»

Sin embargo, sé que eso tiene algo de ilusión, y a veces, si retrocedo y me observo desapasionadamente, si contemplo el aspecto que tenía aquella noche, reflejado en el espejo de Casablanca, si considero mi historia con cierta objetividad, me parece que soy -incluso para mí misma- una figura de fábula o alegoría. Eso me trae a la memoria aquel cazador africano y la habitación prohibida, y me veo no como hombre o mujer, como yo misma o como otra persona, como fragmento o totalidad, sino sólo como aquel chiquillo perplejo que estaba debajo del piano Blüthner con un gato… Un piano que, dicho sea de paso, ahora es mío, pero en el que pasan años sin que se toque un compás de Sibelius, porque ninguno de nosotros tiene habilidad suficiente para interpretar la música de aquel maestro.