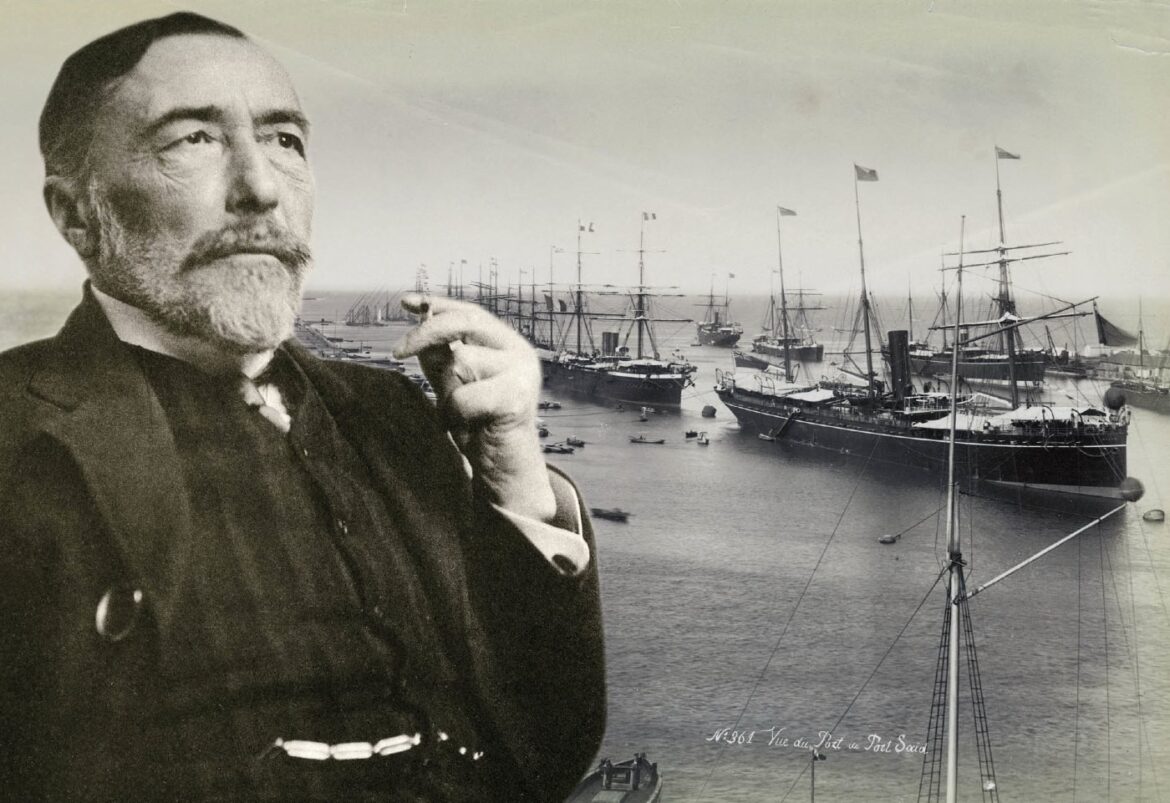

Conrad (debemos agradecerle el haber britanizado y simplificado su nombre polaco original, nada menos que Józef Teodor Konrad Korzeniowskim en Berdyczów) solía anteponer a sus tremendas novelas y cuentos unos bellísimos prólogos en los que, con elegancia pero también con firmeza teórica y coraje moral, declaraba cuales eran los principios que le habían guiado a la hora de componer la ficción que les seguía. Desde luego, Conrad no pertenecía a esa estirpe de escritores (muchos de ellos excelentes, como Vladímir Nabokov) que entienden el ejercicio de su arte como un entretenimiento desligado de la realidad, o, cargando más la mano, como estilismo, gracia y encanto, pero sin conexión alguna con el mundo exterior. Muy al contrario, Conrad tallaba esos densos prólogos para dejar claro desde el principio que una narración no vale por sí misma sino en tanto en cuanto remite a “un mundo de la vida” (Lebenswelt, en el lenguaje de la Fenomenología pero también de Habermas) en el que tienen efectivamente lugar los sucesos que el escritor debe ensalzar o reprobar. Porque no hay, para Conrad, hecho alguno dentro de sus narraciones que no merezca elogio o censura, y por tanto que no se revista de alguna tonalidad moral, por más que ese código moral sea más el de la épica marítima que el de las convenciones burguesas de tierra. Digamos que Conrad fue el Kant de la novela, y en este sentido sería una imprudencia poner un libro suyo a tiro de un adolescente so pretexto de que se trata de un autor de aventuras. Al pobre chaval le empezaría a temblar el pulso en la tercera página, y a la cuarta ya se le había caído el libro de las manos… (por ejemplo, con la profusión descriptiva con la que arranca Nostromo).

Lo que ocurre es que Kant moralizaba a priori, como se sabe, mientras que Conrad lo hacía a posteriori. Quiero decir que la lección (o la incertidumbre…) que Conrad pretendía ofrecer al lector en cada ocasión venía propuesta tras la peripecia física y moral de los protagonistas, como el saldo final que arrojaba su cuenta, y lo que Conrad mostraba entonces era una suerte de pesaje de las almas –psicostasis, en griego antiguo- en la forma de la forja de un talante moral. En A personal record, traducido al castellano como Crónica personal, hay un extraño episodio al que Conrad presta una atención desmesurada y que habla muy claramente acerca de cómo esa autoexigencia moral comenzaba por aplicársela a sí mismo. Cuenta, Conrad, si no recuerdo mal (soy tan idiota que regalé el libro tras leerlo), que un antepasado suyo, aristócrata polaco, atrapado por el frío y el hielo de la campaña napoleónica hacia Rusia, no tuvo más remedio que comerse un perro a riesgo de morir por inanición. Lo extraño a que me refería antes es que Joseph no se comió al perro, lo hizo su abuelo, y sin embargo la mancha de aquella falta Joseph la siente como suya, como si el cieno de tamaña indignidad hubiera emponzoñado su linaje. A punto está, en esos pasajes, de afirmar que hubiera preferido la muerte de su antepasado al horror de verse rebajado a comer pinchito de perro helado (nunca sabremos el impacto que hubiese tenido sobre Conrad ver La sociedad de la nieve, o la noticia que el antropólogo norteamericano Marvin Harris daba en Bueno para comer acerca de la existencia de una tribu primitiva que acostumbraba a integrar hasta tal punto a su can en la familia que la madre le amamantaba de su pecho cuando era cachorro y después cuando el perro moría toda la familia honraba su memoria dándose un banquete de rica y entrañable carne de mascota).

Por este motivo yo creo que el sentimiento prevalente en Conrad era el del pánico a la vergüenza y el deshonor (profundice en ello aquí: El Lord Jim de Conrad o el último hombre blanco – Hyperbole). En un relato largo, titulado en castellano En las últimas, Conrad -¡alerta spoilers!, como decimos ahora- se mete en la cabeza de un viejo capitán de un mercante que se ha quedado ciego, pero que no quiere que nadie lo sepa para no perder su cargo y dejar de realizar su tarea, la tarea que justifica su existencia. En su Historia de la Literatura Universal, Martín de Riquer y J. M. Valverde sopesaban que (Volumen II, pág. 518) quizá es prematuro opinar si en la fama de Conrad prevalecerán su fuerte olor marino y su sombría densidad anímica -que le hacen descendiente de Defoe, Smollet y Stevenson- sobre la discutible oratoria que nubla la autenticidad de su patetismo. A mi es que me ocurre al revés: me gusta también su oratoria, como cuando dejo dicho, hace ya siglo y pico, que “no hay credulidad tan ansiosa y ciega como la credulidad de la codicia, que es, en su medida universal, la miseria moral y la indigencia intelectual de la humanidad”.

…